МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ СССР

ВНИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

СУДЕБНАЯ

АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ

ЭКСПЕРТИЗА

Часть II

Москва 1980

Судебная автотехническая экспертиза

Часть вторая

Вторая часть пособия подготовлена во Всесоюзном научно-исследовательском институте судебных экспертиз канд. техн. наук - глава первая; канд. техн. наук - § 6 главы девятой; - глава вторая; докт. техн. наук - § 6 главы пятой; - § 5 главы девятой; - § 4 главы девятой (в соавторстве); - глава шестая, § 1-5 главы седьмой; - § 1-5 главы пятой; канд. техн. наук - глава восьмая; канд. техн. наук - § 2-4 главы девятой (в соавторстве); - § 6-9 главы седьмой: - § I главы девятой, § 2 и 3 главы девятой (в соавторстве); - главы третья и четвертая.

Ответственный редактор докт. техн. наук

Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз (ВНИИСЭ), 1980 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа является второй частью пособия "Судебная автотехническая экспертиза", обобщившего многолетний опыт работы Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз и других экспертных учреждений системы МЮ СССР с учетом последних достижений науки и техники.

В ранее изданной (1980 г.) первой части изложены процессуальные и организационные вопросы назначения и производства судебной автотехнической экспертизы. Раскрыты понятия предмета и пределов доказывания, определены границы экспертного исследования по делам о дорожно-транспортных происшествиях. Приведены понятия судебной авто техники как науки, ее предмета, задач и научных основ, а также предмета и объектов автотехнической экспертизы. Подробно рассмотрены методические аспекты подготовки материалов для назначения и производства автотехнической экспертизы. Разъяснен процессуальный порядок производства автотехнической экспертизы в стадии предварительного расследования и суде. Даны научные рекомендации в отношении доведения эксперта в судебном заседании, разъяснены его права и обязанности. Подробно раскрыты структура и содержание заключения эксперта-автотехника, рассмотрены содержание и форма профилактической деятельности эксперта-автотехника и экспертных учреждений.

Вторая часть пособия содержит методические рекомендации по проведению экспертных исследований обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. В ней рассмотрены элементы теории движения транспортных средств (ТС) на пневматических движителях, приведены рекомендация по методикам экспертных исследований различных режимов движения ТС в процессе дорожно-транспортного происшествия (при торможении, потере устойчивости и управляемости, объезде и обгоне, столкновении и т. д. ). Даны методические указания по анализу наезда ТС на пешехода. В отдельной главе освещен опыт работы ВНИИСЭ по автоматизации процесса производства автотехнической экспертизы и внедрению электронно-вычислительных машин в экспертную практику. Описаны также методы экспертного исследования неисправностей ТС и их агрегатов.

Цель издания данного пособия - оказание методической помощи экспертам-автотехникам, следователям и судьям при назначении и производстве автотехнических экспертиз.

В работе над пособием использованы отчеты по научно-исследовательским работам экспертных учреждений страны, информационные письма, инструкции, приказы, указания и справочная литература.

Как известно, в настоящее время в технической литературе предпочтение отдается системе измерений СИ. Однако использование этой системы в экспертных исследованиях осложнено тем обстоятельством, что отечественная промышленность еще не выпускает измерительных автомобильных приборов (спидометров, манометров и др.), градуированных в соответствии с этой системой. Поэтому, учитывая практическую направленность пособия, в нем применена техническая система измерений МКСС.

Научное руководство темой осуществляли доктор технических наук , кандидаты технических наук , .

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ДВИЖИТЕЛЯХ.

§ 1. Силы и моменты, действующие при движении транспортных средств

Движение транспортного средства (ТС) есть результат приложения к нему сил: силы тяжести (массы), силы сопротивления движению (силы сопротивления дороги, силы сопротивления воздуха), силы инерции, движущей силы (например, силы тяги).

Продольная слагающая сил тяжести может быть дополнением к движущей силе (при движении ТС на спуске) и к силам сопротивления (при движении на подъеме).

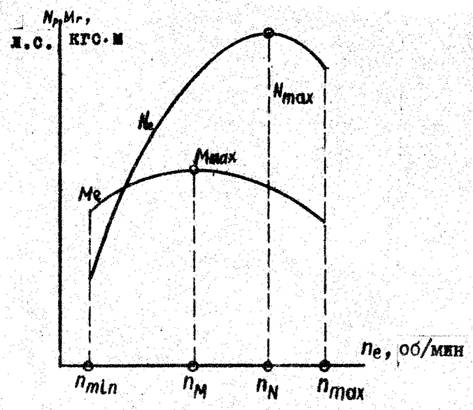

Скоростная характеристика двигателя

Основной движущей силой является касательная реакция дороги на ведущее колесо автомобиля, которая возникает в процессе работы двигателя и трансмиссии и обусловлена взаимодействием шин с дорогой.

Для определения максимально возможной величины касательной реакции при расчетах используют внешнюю скоростную характеристику двигателя ТС, получаемую путем испытания двигателя на тормозном стенде. Внешняя скоростная характеристика карбюраторного двигателя дана на рис.1.1.

Рис.1.1. Внешняя скоростная характеристика двигателя:

nтin - минимальная частота вращения коленчатого вала, при которой двигатель под полной нагрузкой работает устойчиво;

ne - частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному значению крутящего момента Mmax, кгс•м;

nN - частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальной мощности двигателя N max, л. с. ;

nmax - максимальная частота вращения коленчатого вала

При использовании заводских скоростных характеристик необходимо иметь в виду, что в них величины N max и M max на 10-15% больше, чем у двигателя, установленного на автомобиле, вследствие того, что при испытаниях двигателя на стенде не устанавливают глушителя, воздушного фильтра и других потребителей мощности.

При отсутствии экспериментальных данных используют эмпирические зависимости, позволяющие по известным координатам одной точки построить кривую мощности. Наиболее распространена следующая формула:

(1.1)

(1.1)

где:

Ne и ne - текущие значения эффективной мощности, л. с., и частоты вращения коленчатого вала, об/мин;

а = в = с = 1 - для карбюраторных двигателей;

а = 0,87; в = 1,13, с = I - для двухтактных дизелей;

а = 0,53; в = 1,5 - для четырехтактных дизелей.

Для построения кривой эффективного момента применяют формулу

(1.2)

(1.2)

Потери энергии в трансмиссии

В процессе движения ТС часть энергии затрачивается на преодоление сопротивления в трансмиссии. Энергия расходуется на трение между зубьями шестерен, в подшипниках валов, сальниках и карданных шарнирах, а также на разбалтывание и разбрызгивание масла в картерах агрегатов.

Если энергия передается от двигателя к ведущим колесам, то величину потерь оценивают при помощи прямого КПД трансмиссии, представляющего собой отношение мощности, подведенной к ведущим колесам, NT к эффективной мощности двигателя Ne:

(1.3)

(1.3)

где: N TP - мощность потерь в трансмиссии, л. с.

При торможении ТС с неотосоединенным двигателем (торможение двигателем) энергия передается от ведущих колес к двигателю, являющемуся в этом случае потребителем, и затраты энергии оценивают по величине обратного КПД трансмиссии:

(1.4)

(1.4)

где: Nтд - мощность, затрачиваемая на трение в двигателе, л. с.

В табл.1.1 приведены средние значения КПД.

Таблица 1.1

Коэффициенты полезного действия трансмиссии для легковых и грузовых автомобилей.

Автомобили |

|

|

Легковые типа 4х2 | 0,92 – 0,90 | 0,82 - 0,80 |

Грузовые и автобусы типа 4х2 | 0,88 – 0,85 | 0,78 – 0,75 |

Грузовые типа 6х6 | 0,85 – 0,82 | 0,75 – 0,72 |

Силы, действующие на колесо

Качение колеса происходит под действием силы, приложенной к его оси (ведомое колесо), или под действием приложенного к колесу крутящего момента (ведущее колесо).

Если колесо неподвижно и свободно от действия сил, то радиус его называется свободным и обозначается ![]() . При нагружении радиальной нагрузкой неподвижное колесо деформируется.

. При нагружении радиальной нагрузкой неподвижное колесо деформируется.

Расстояние от оси неподвижного колеса до опорной поверхности называется статическим радиусом колеса ![]() .

.

В табл.1.2-1.4 приведены размеры шин отечественных автомобилей.

Если тяговая сила на колесе больше силы сцепления колеса с дорогой, то колесо пробуксовывает. Если же силу сцепления превышает тормозная сила, то происходит проскальзывание колеса.

Радиус качения колеса r - это радиус такого фиктивного недеформирующегося колеса, которое при отсутствии пробуксовывания имеет с действительным колесом одинаковые скорости качения и вращения.

Радиус качения экспериментально определяется по длине пути S, пройденного колесом за ![]() оборотов:

оборотов:

(1.5)

(1.5)

Динамический радиус колеса ![]() - расстояние от оси катящегося колеса до опорной поверхности. Динамический радиус колеса зависит от вертикальной нагрузки на колеса, эластичности шины, величины окружной силы и скорости движения. При передаче через эластичное колесо крутящего момента первыми в соприкосновение с дорогой приходят элементы шины, сжатые в тангенциальном направлении, а при передаче тормозного момента - растянутые. При качании шина эластичного колеса и опорная поверхность, по которой оно катится, деформируются, вызывая внутреннее трение в материале шины и дороги и трение между ними, на что затрачивается определенная энергия.

- расстояние от оси катящегося колеса до опорной поверхности. Динамический радиус колеса зависит от вертикальной нагрузки на колеса, эластичности шины, величины окружной силы и скорости движения. При передаче через эластичное колесо крутящего момента первыми в соприкосновение с дорогой приходят элементы шины, сжатые в тангенциальном направлении, а при передаче тормозного момента - растянутые. При качании шина эластичного колеса и опорная поверхность, по которой оно катится, деформируются, вызывая внутреннее трение в материале шины и дороги и трение между ними, на что затрачивается определенная энергия.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 |