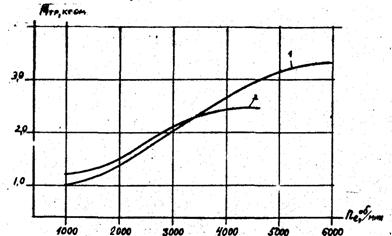

Рис.1.14. Тормозные характеристики бензиновых двигателей

легковых автомобилей:

1 – АЗЛК-412; 2 – МЗМА-407

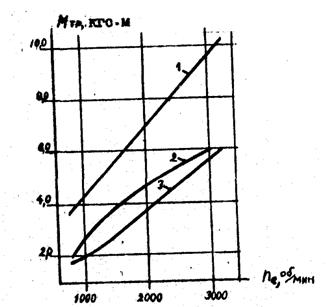

Рис.1.15. Тормозные характеристики бензиновых двигателей

грузовых автомобилей:

1 – ЗИЛ-130; 2 – ГАЗ-51; 3 – ЗМЗ-53

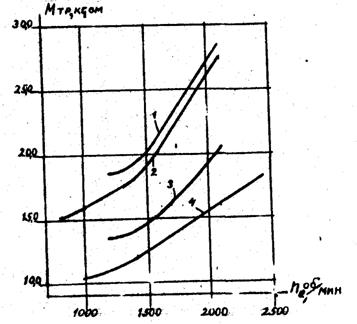

Рис.1.16. Тормозные характеристики дизелей:

1 – ЯМЗ-238Н; 2 – ЯМЗ-238; 3 – ЯМЗ-236; 4 – ЯМЗ-740

При отсутствии эмпирических характеристик момент трения в двигателе для ![]() =2000-4000 об/мин можно приближенно рассчитать по формуле

=2000-4000 об/мин можно приближенно рассчитать по формуле

| (1.100) |

где ![]() - рабочий объем (литраж) двигателя, л;

- рабочий объем (литраж) двигателя, л;

![]() - 0,0008;

- 0,0008; ![]() =0,15 для карбюраторных двигателей;

=0,15 для карбюраторных двигателей;

![]() -0,001;

-0,001; ![]() =0,1 для дизелей.

=0,1 для дизелей.

Зависимость между скоростью движения ТС (в километрах в час) частотой вращения коленчатого вала двигателя (в оборотах в минуту) и передаточным числом трансмиссии определяют по формуле

| (1.101) |

Торможение двигателем целесообразно применять в большинстве случаев служебного торможения.

Поперечная устойчивость ТС при торможении с не отсоединенным двигателем значительно выше, чем с отсоединенным. Это объясняется тем, что вероятность блокировки тормозных колес в первом случае меньше, чем во втором. Движение ТС с блокированными колесами значительно менее устойчиво, чем с колесами, продолжающими качение.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТОРМОЖЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

§1. Замедление транспортных средств

Замедление автомобилей и автопоездов

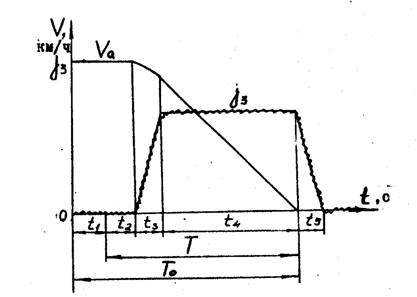

Экспертное исследование процесса торможения ТС в большинстве случаев является исследованием экстренного (аварийного) торможения и чаще всего сводится к определению скорости автомобиля и остановочного пути. Однако иногда приходится устанавливать и такие параметры процесса торможения, как тормозной путь, замедление и время различных фаз торможения. Для наглядного представления процесса торможения и определения всех его параметров рассмотрим тормозную диаграмму, на которой показаны зависимости скорости и замедления ТС от времени (рис.2.1).

Рис. 2.1. Тормозная диаграмма:

|

Наиболее точно установившееся замедление и тормозную диаграмму конкретного ТС можно определить экспериментально. При этом условия проведения эксперимента (нагрузка ТС, его техническое состояние, дорожные и погодно-климатические условия) должны быть близки к обстоятельствам происшествия. Если эксперимент провести невозможно или целесообразно, то величину замедления ТС можно определить по формуле (1.81). В связи с тем, что силы сопротивления качению и воздуха обычно малы по сравнению с тормозной силой, ими без заметной ошибки можно пренебречь. Тогда замедление ТС при полном использовании сцепления шин с дорогой

| (2.1) |

где ![]() - приведенное значение коэффициента сцепления;

- приведенное значение коэффициента сцепления;

| (2.2) |

![]() - значение коэффициента сцепления шин с дорогой, которое должно быть определено экспериментально на месте происшествия с помощью соответствующих приборов. При отсутствии экспериментальных данных величину

- значение коэффициента сцепления шин с дорогой, которое должно быть определено экспериментально на месте происшествия с помощью соответствующих приборов. При отсутствии экспериментальных данных величину ![]() выбирают по таблицам в зависимости от типа и состояния покрытия проезжей части в месте происшествия (см. например, табл.1.6.);

выбирают по таблицам в зависимости от типа и состояния покрытия проезжей части в месте происшествия (см. например, табл.1.6.);

![]() - коэффициент эффективности торможения, учитывающий степень использования суммарной силы сцепления шин заторможенных колес с поверхностью проезжей части (несоответствие фактических тормозных сил на колесах силам сцепления).

- коэффициент эффективности торможения, учитывающий степень использования суммарной силы сцепления шин заторможенных колес с поверхностью проезжей части (несоответствие фактических тормозных сил на колесах силам сцепления).

В экспертной практике значение ![]() выбирается в зависимости от

выбирается в зависимости от ![]() . Если при торможении все колеса ТС двигались в заблокированном состоянии («юзом»), то рекомендуются следующие максимальные значения коэффициента эффективности торможения:

. Если при торможении все колеса ТС двигались в заблокированном состоянии («юзом»), то рекомендуются следующие максимальные значения коэффициента эффективности торможения:

|

Если торможение ТС осуществлялось без блокировки колес, то значения ![]() рекомендуется выбирать согласно табл. 2.1. При этом следует иметь ввиду, что поскольку в экспертной практике замедление ТС обычно рассчитывается с помощью коэффициентов

рекомендуется выбирать согласно табл. 2.1. При этом следует иметь ввиду, что поскольку в экспертной практике замедление ТС обычно рассчитывается с помощью коэффициентов ![]() и

и ![]() , а не определяется экспериментально, то возможно колебание расчетного замедления в некоторых пределах. Поэтому, выбирая значения

, а не определяется экспериментально, то возможно колебание расчетного замедления в некоторых пределах. Поэтому, выбирая значения ![]() и

и ![]() , надо учитывать, что расчетное замедление технически исправного ТС, то затормаживаемого на горизонтальной дороге с сухим твердым покрытием, не должно быть меньше допустимого предела, указанного в Правилах дорожного движения. Соответственно расчетный тормозной путь не может быть больше норматива, указанного в Правилах дорожного движения.

, надо учитывать, что расчетное замедление технически исправного ТС, то затормаживаемого на горизонтальной дороге с сухим твердым покрытием, не должно быть меньше допустимого предела, указанного в Правилах дорожного движения. Соответственно расчетный тормозной путь не может быть больше норматива, указанного в Правилах дорожного движения.

Знак «+» в формуле (2.2) берется в случае движения ТС на подъеме, а знак «-» движения на спуске. На горизонтальной дороге

| (2.3) |

Таблица 2.1

Коэффициент эффективности торможения ![]() при отсутствии следов «юза»

при отсутствии следов «юза»

Транспортные средства | Без нагрузки* | С нагрузкой 50% | С полной нагрузкой | |||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Легковые автомобили и автомобили, сконструированные на их базе | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |

Грузовые автомобили с полной массой до 8т, а также автопоезда, сконструированные на их базе, автобусы до 7,5м | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |

Грузовые автомобили с полной массой более 8т, а также автопоезда, сконструированные на их базе, автобусы длиной более 7,5м | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,25 |

Мотоциклы (мотороллеры) и мопеды без коляски | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |

Мотоциклы (мотороллеры) и мопеды с рабочим объемом двигателя менее 49,8см3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |

________________________ Примечание. Для мотоциклов (мотороллеров) и мопедов значение |

Иногда от тормозной системы ТС может быть отсоединено одно или несколько колес. В этих случаях замедление двухосного ТС следует определять по формулам, приведенным в табл.2.2.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 |

.

. ;

; ,

,