Для переднего моста

| (1.59) |

Для заднего моста

| (1.60) |

Рассуждая аналогично, можно определить реакции и коэффициенты изменения реакций для ТС со всеми ведущими колесами. В случае переднего ведущего моста

| (1.61) |

При разгоне автомобиля наибольшее значение коэффициентов изменения реакций находятся в следующих пределах:

для переднего моста ![]() =0,65-0,7;

=0,65-0,7;

для переднего моста ![]() =1,2-1,35.

=1,2-1,35.

§2. Уравнение движения транспортных средств

Одновременное рассмотрение движущихся сил и сил сопротивления движению позволяет составить уравнение движения ТС.

При прямолинейном движении ТС преодолевает силу сопротивления движению ![]() , которая представляет собой сумму сил сопротивления дороги, воздуха и сил инерции.

, которая представляет собой сумму сил сопротивления дороги, воздуха и сил инерции.

Все силы сопротивления преодолеваются за счет тяговой силы ![]() на ведущих колесах ТС:

на ведущих колесах ТС:

| (1.62) |

или

| (1.63) |

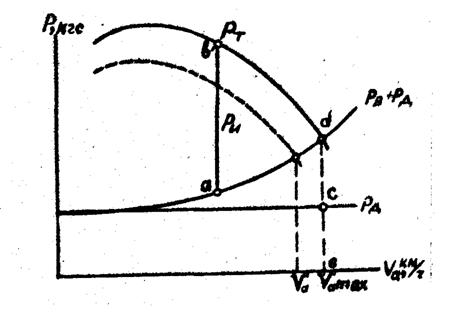

Полученное уравнение называется уравнением силового баланса ТС. На рис. 1.6. приведен график силового баланса ТС.

Рис. 1.6. График силового баланса ТС и сил сопротивления воздуха и дороги.

В координатах ![]() -

-![]() построены кривые зависимости силы тяги от скорости движения на передачах и кривые, характеризующие силы сопротивления дороги и воздуха. Значение силы сопротивления воздуха отложены вверх от прямой

построены кривые зависимости силы тяги от скорости движения на передачах и кривые, характеризующие силы сопротивления дороги и воздуха. Значение силы сопротивления воздуха отложены вверх от прямой ![]() .

.

При любой скорости равномерного движения тяговая сила ![]() равна сумме всех сил сопротивления. Отрезок

равна сумме всех сил сопротивления. Отрезок ![]() -

-![]() между кривыми

между кривыми ![]() и

и ![]() +

+![]() характеризует «запас», который может быть использован для ускорения ТС. Точка

характеризует «запас», который может быть использован для ускорения ТС. Точка ![]() пересечения указанных кривых – переход автомобиля от ускоренного движения к равномерному со скоростью

пересечения указанных кривых – переход автомобиля от ускоренного движения к равномерному со скоростью ![]() , максимально возможной в данных дорожных условиях. Величина отрезка

, максимально возможной в данных дорожных условиях. Величина отрезка ![]() -

-![]() характеризует силу сопротивления воздуха, а отрезок

характеризует силу сопротивления воздуха, а отрезок ![]() -

-![]() -силу сопротивления дороги при движении ТС с максимальной скоростью.

-силу сопротивления дороги при движении ТС с максимальной скоростью.

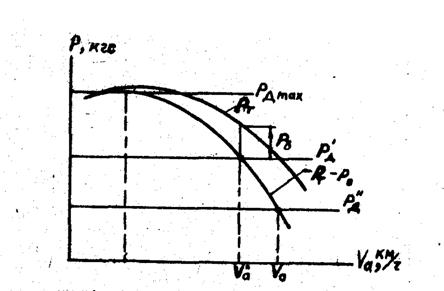

Разность тяговой силы и силы сопротивления воздуха (![]() -

-![]() ) называется избыточной силой тяги, которая идет на преодоление сопротивления дороги и разгон (рис.1.7.)

) называется избыточной силой тяги, которая идет на преодоление сопротивления дороги и разгон (рис.1.7.)

Если от кривой ![]() отложить вниз отрезки, соответствующие значениям сил сопротивления воздуха при различных скоростях движения, и через концы этих отрезков провести кривую, то эта кривая будет характеризовать избыточную силу тяги

отложить вниз отрезки, соответствующие значениям сил сопротивления воздуха при различных скоростях движения, и через концы этих отрезков провести кривую, то эта кривая будет характеризовать избыточную силу тяги ![]() -

-![]() . Проведя затем на том же графике горизонтали, соответствующие различным величинам сил сопротивления дороги

. Проведя затем на том же графике горизонтали, соответствующие различным величинам сил сопротивления дороги ![]() , можно определить силу

, можно определить силу ![]() , затраченную на разгон ТС. Графически сила изображена в виде отрезка между кривой избыточной силы

, затраченную на разгон ТС. Графически сила изображена в виде отрезка между кривой избыточной силы ![]() -

-![]() и горизонталью

и горизонталью ![]() . Чем меньше сопротивление дороги, тем с большим ускорением может двигаться ТС.

. Чем меньше сопротивление дороги, тем с большим ускорением может двигаться ТС.

Рис.1.7. График силового баланса ТС и избыточной силы

При движении с установившейся скоростью вся избыточная сила тяги расходуется на преодоление сопротивления дороги:

| (1.64) |

Ординаты кривой избыточной силы тяги определяют собой максимальные величины сил сопротивления дороги, которые ТС может преодолеть на этих скоростях при полностью открытой дроссельной заслонке.

Для малых углов

![]() 1,

1, ![]() =

=![]() +

+

отсюда угол подъема

| (1.65) |

Максимальное сопротивление дороги преодолевается при наибольшем значении избыточной силы тяги. Чтобы найти это значение, нужно провести горизонтальную прямую ![]() , касательную к кривой

, касательную к кривой ![]() -

-![]() в точке ее перегиба. Ордината точки касания дает максимальные значения избыточной силы тяги.

в точке ее перегиба. Ордината точки касания дает максимальные значения избыточной силы тяги.

Динамическая характеристика ТС[2]

Если два ТС разной массы развивают одинаковую избыточную тяговую силу, то тяговые качества будут выше у более легкого ТС. Поэтому удобнее измерять динамичность ТС с помощью отношения избыточной силы тяги к его полной массе. Этот показатель был предложен и назван динамическим фактором :

| (1.66) |

Если на графике отложить величину динамического фактора на каждой передаче в зависимости от скорости, получим динамическую характеристику ТС (рис.1.8). Число кривых на этом графике равно числу передач в трансмиссии ТС.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 |

=

= +

+