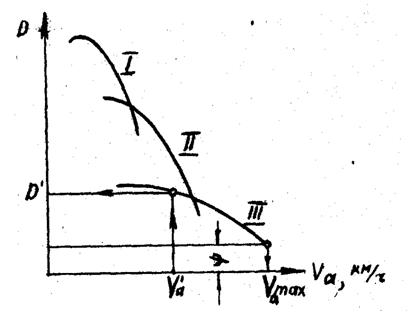

Рис.1.8. Динамическая характеристика ТС

Из уравнения тягового баланса следует:

| (1.67) |

Таким образом,

| (1.68) |

При установившемся движении ![]() =0 и

=0 и ![]() =

=![]() .

.

По динамической характеристике можно определить максимальную скорость движения ТС в различных дорожных условиях. Для этого необходимо спроектировать на ось абсцисс точку пересечения кривой динамического фактора при соответствующей передаче с прямой, характеризующей коэффициент сопротивления дороги.

Можно найти и максимальное значение сопротивления, которое данное ТС способно преодолеть при движении на определенной скорости и передаче. Для этого необходимо провести вертикаль через точку, соответствующую указанной скорости. Спроектировав точку пересечения этой прямой с кривой динамической характеристики на ось ординат, найдем значение динамического фактора ![]() ТС, а следовательно, и максимальное значение силы сопротивления дороги, которое может при этом преодолевать ТС.

ТС, а следовательно, и максимальное значение силы сопротивления дороги, которое может при этом преодолевать ТС.

В табл. 1.8. приведены примерные значения динамического фактора при максимальных скоростях и максимальные значения коэффициента сопротивления дороги на первой ![]() высшей

высшей ![]() передачах.

передачах.

Таблица 1.8

Динамический фактор ![]() и коэффициент сопротивления

и коэффициент сопротивления ![]() для различных типов автомобилей

для различных типов автомобилей

Автомобили |

|

|

|

|

Легковые | 100-200 | 0,02-0,04 | 0,3-0,5 | 0,08-0,16 |

Грузовые | 80-110 | 0,03-0,04 | 0,3-0,45 | 0,05-0,010 |

Автобусы | 80-130 | 0,04-0,06 | 0,3-0,35 | 0,05-0,06 |

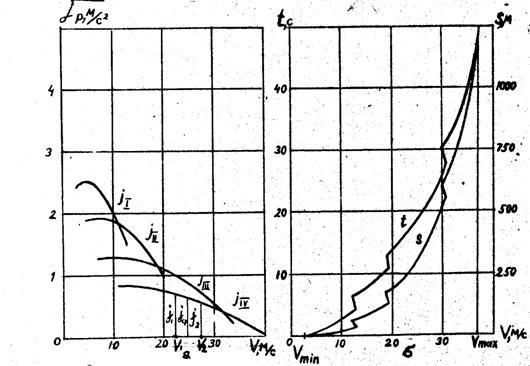

Ускорение, время и путь разгона ТС (рис.1.9).

Максимально возможное ускорение, развиваемое ТС, определяется о формуле:

| (1.69) |

Ускорение тем больше, чем больше динамический фактор и чем меньше коэффициент сопротивления дороги.

Рис. 1.9. Графики разгона автомобиля:

а) – ускорений; б) – пути и времени

Пользуясь приведенной формулой и динамической характеристикой ТС, можно построить график зависимости ускорений от скорости движения автомобиля по дороге, характеризуемой коэффициентом ![]() (см. рис. 1.9, а).

(см. рис. 1.9, а).

Приемистость ТС может быть также оценена графически в виде зависимостей изменения времени и пути разгона от скорости.

Время и путь разгона ТС можно определить графоаналитическим способом. С этой целью кривую ускорений разбивают на ряд интервалов (см. рис.1.9, а), полагая, что в каждом интервале скоростей ТС разгоняется с постоянным ускорением ![]() :

:

| (1.70) |

где ![]() и

и ![]() - ускорения в начале и конце интервала скоростей, м/с2 .

- ускорения в начале и конце интервала скоростей, м/с2 .

При изменении скорости от до среднее ускорение

| (1.71) |

Следовательно, время разгона в том интервале скоростей (в секундах)

| (1.72) |

Время разгона в интервале скоростей  (в секундах)

(в секундах)

| (1.73) |

Общее время разгона от минимально устойчивой скорости ![]() до конечной

до конечной ![]()

| (1.74) |

По значениям ![]() для различных скоростей строят кривую времени разгона, начиная от скорости

для различных скоростей строят кривую времени разгона, начиная от скорости ![]() , для которой

, для которой ![]() =0. Для скорости

=0. Для скорости ![]() откладывают значение

откладывают значение ![]() , скорости

, скорости ![]() - значение

- значение ![]() +

+![]() и т. д. (см. рис.1.9,б).

и т. д. (см. рис.1.9,б).

Величину ![]() (в километрах час) уменьшения скорости автомобиля во время переключения передач можно рассчитать по формуле, полученной путем решения уравнений движения накатом:

(в километрах час) уменьшения скорости автомобиля во время переключения передач можно рассчитать по формуле, полученной путем решения уравнений движения накатом:

| (1.75) |

где ![]() - время, затраченное на переключение передач, с.

- время, затраченное на переключение передач, с.

При определении пути ![]() разгона условно считают, что в каждом интервале скоростей автомобиль движется равномерно со средней скоростью

разгона условно считают, что в каждом интервале скоростей автомобиль движется равномерно со средней скоростью ![]() . При пути (в метрах) в каждом из интервалов скоростей

. При пути (в метрах) в каждом из интервалов скоростей

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 |

=

= .

.

=

= .

.