|

|

|

При подстановке в формулу (4.78) курсового угла интеграл вычисляется для всех трех случаях в элементарных функциях.

Для первого случая

. | (4.85) |

Для второго случая

| (4.86) |

Для третьего случая

+ | (4.87) |

Что же касается расчета координат X и Y, то он может быть произведен лишь с помощью ЭВМ. Во ВНИИСЭ разработаны программы ЭВМ для трех случаев соотношения ![]() и

и ![]() . Реализация программ дала большой массив данных о траекториях движения в различных условиях.

. Реализация программ дала большой массив данных о траекториях движения в различных условиях.

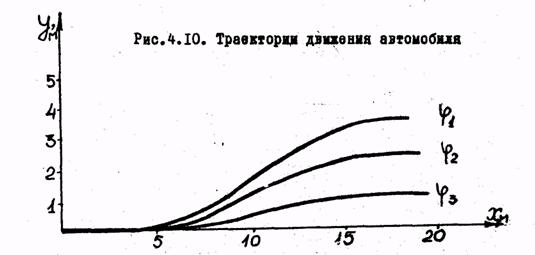

Рис. 4.10 Траектории движения автомобиля.

На рис. 4.10 изображены траектории движения легкового автомобиля со скоростью 11,1 м/с (40 км/ч) при ![]() = 2с и различных коэффициентах сцепления шин с дорогой (

= 2с и различных коэффициентах сцепления шин с дорогой (![]() >

>![]() >

>![]() ). При увеличении коэффициента сцепления шин с дорогой координата Y (смещение автомобиля поперек дороги) существенно увеличивается, а координата X (перемещение автомобиля вдоль дороги) несколько уменьшается. Последнее можно объяснить тем обстоятельством, что при одном и том же периоде

). При увеличении коэффициента сцепления шин с дорогой координата Y (смещение автомобиля поперек дороги) существенно увеличивается, а координата X (перемещение автомобиля вдоль дороги) несколько уменьшается. Последнее можно объяснить тем обстоятельством, что при одном и том же периоде ![]() и постоянной скорости автомобиль должен проехать один и тот же путь.

и постоянной скорости автомобиль должен проехать один и тот же путь.

Располагая набором траекторий, рассчитанных для всех моделей автомобилей, можно определить величину поперечного смещения при известном расстоянии до препятствия или, наоборот, при известной величине Y определить расстояние, максимально необходимое для выполнения маневра.

В заключение следует отметить, что приведенные формулы и методики расчета позволяют решать большинство поставленных перед экспертом вопросов, связанных с маневрированием автомобиля, как в критических ситуациях, так и в обычных условиях, как с помощью ЭВМ (при разработанной программе), так и без нее. Однако нужно учитывать, что результаты расчетов показывают возможности водителя, ограниченные автомобилем, дорожными условиями, и не учитывают опыта водителя и его субъективных качеств, на основе которых водитель принимает решение и производит маневр, исследование которых выходит за рамки данной главы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБГОНА И ОБЪЕЗДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

§1. исходные данные для исследования обгона (объезда)

в транспортных потоках часто возникает необходимость объезда и обгона ТС и иных препятствий, что связано с изменением скорости и направления движения. Обгон и объезд как весьма сложные маневры требуют от водителей особенно внимательной оценки дорожной обстановки и возможного ее изменения.

Экспертная практика свидетельствует о том, что основными причинами ДТП в процессе обгона (объезда) являются несоответствие действий водителя требованиям Правил дорожного движения и ошибки в оценке дорожной обстановки и сложных условий движения.

Различают два вида обгона (объезда):

- обгон (объезд) с выездом на соседнюю полосу проезжей части того же направления;

- обгон (объезд) с выездом на полосе встречного движения.

Обгон (объезд) состоит из трех фаз:

- отклонение обгоняющего (объезжающего) ТС в сторону позади препятствия на некотором расстоянии (безопасная дистанция ![]() );

);

- движение рядом с препятствием на определенном расстоянии от него (безопасный интервал ![]() );

);

- возвращение в прежний ряд перед препятствием на некотором расстоянии (безопасная дистанция ![]() ).

).

При маневрировании в первой и третьей фазах обгона (объезда) водители, как правило, поворачивают рулевое колесо плавно. Поперечные ускорения и силы, действующие на автомобиль, намного меньше допустимых, и отклонение автомобиля происходит без потери поперечной устойчивости. Значения продольного ускорения при разгоне и замедления при торможении, напротив, достаточно велики и обычно близки максимально возможным.

Для управления расчетов величины времени и пути поперечных отклонений автомобиля при маневрировании не учитывают, считая движение автомобиля в течении всего процесса обгона (объезда) прямолинейным.

Безопасность обгона (объезда) обеспечивается только в том случае, если полоса дороги, на которую должно выехать обгоняющее (объезжающее) ТС, на всем протяжении, необходимом для завершения обгона (объезда), свободна, а ее ширина позволяет двигаться с высокой скоростью. Во время экспертного исследования процесса обгона (объезда) устанавливаются предельные технические параметры, обеспечивающие безопасность обгона (объезда) в данной конкретной обстановке, и определяются причины, помешавшие водителю своевременно его закончить.

При возникновении ДТП в процессе обгона (объезда на разрешение автотехнической экспертизы органами следствия и судом обычно становятся такие вопросы:

- определить значения пути и времени, необходимые для безопасного обгона (объезда) автомобиля B (или другого препятствия) автомобилем А при скорости его движения ![]() , км/ч;

, км/ч;

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 |

;

;

+

+  + +

+ + -

-  -

-  -

-  .

. +

+  +

+  -

-  .

. +

+ -

-  + +

+ + +

+  .

.