Критической скоростью по условиям управляемости называют максимальную скорость, с которой автомобиль может поворачиваться без поперечного проскальзывания управляемых колес. Величину ![]() находим из предыдущих выражений

находим из предыдущих выражений

| (3.50) |

Если автомобиль движется со скоростью, большей, чем ![]() , то управляемые колеса проскальзывают в поперечном направлении и их поворот не меняет направления движения автомобиля. Критическая скорость уменьшается при увеличении угла

, то управляемые колеса проскальзывают в поперечном направлении и их поворот не меняет направления движения автомобиля. Критическая скорость уменьшается при увеличении угла ![]() , поэтому чем круче поворот автомобиля, тем меньше должна быть его скоростью большое значение для потери управляемости имеет соотношение коэффициентов

, поэтому чем круче поворот автомобиля, тем меньше должна быть его скоростью большое значение для потери управляемости имеет соотношение коэффициентов ![]() и

и ![]() . На дорогах с твердым покрытием коэффициент

. На дорогах с твердым покрытием коэффициент ![]() обычно намного меньше

обычно намного меньше ![]() , поэтому автомобиль сохраняет управляемость даже на кривых малых радиусов. При движении по дорогам с неровным обледенелым покрытием, песку или рыхлому снегу величина коэффициента

, поэтому автомобиль сохраняет управляемость даже на кривых малых радиусов. При движении по дорогам с неровным обледенелым покрытием, песку или рыхлому снегу величина коэффициента ![]() приближается к величине

приближается к величине ![]() . Разность

. Разность ![]() -

- ![]() уменьшается, приводя к резкому снижению

уменьшается, приводя к резкому снижению ![]() . При

. При ![]() =

= ![]() автомобиль полностью утрачивает управляемость, так как скорость

автомобиль полностью утрачивает управляемость, так как скорость ![]() становится мнимой величиной. В ряде случаев критическая скорость по условиям управляемости может быть меньше, чем критические скорости по условиям заноса или опрокидывания.

становится мнимой величиной. В ряде случаев критическая скорость по условиям управляемости может быть меньше, чем критические скорости по условиям заноса или опрокидывания.

Условия, при которых может происходить потеря управляемости (без блокировки передних колес при торможении) и которые зафиксированы в материалах дела и установлены следствием, в практике встречаются довольно редко. В качестве примера рассмотрим обстоятельства одного из ДТП.

Дорога на месте происшествия, где произошло опрокидывание автобуса «Икарус-250» под управлением водителя, имеет продольный уклон 3º15΄, а также поперечный уклон (профиль дороги серповидный). Во время происшествия шел дождь, дорога грунтовая, на поверхности ее очень вязкая глина. На следующий день после происшествия ноги участников осмотра места происшествия скользили, к обуви налипали куски глины. «Икарус-250» двигался со скоростью 5-10 км/ч, а навстречу – автомобиль КрАЗ-255 с прицепом со скоростью 3-5 км/ч.

Автобус миновал дорожный знак «Сужение дороги» и, проехав 57м, разъехался с автомобилем КрАЗ-255. в этом месте ширина проезжей части составляла 10м.

Видимый след правых задних колес автобуса начинался на расстоянии 64,5м от знака «Сужение дороги» заканчивался следами правых передних колес в месте опрокидывания. Общая длина видимого следа автобуса (правых колес) равна 81м. глубина следов на грунте достигла 0,5м. после разъезда водитель автобуса не выехал на укатанную часть дороги, а продолжал движение дальше, пока не оказался на краю обрыва справа, проехав 18м по бровке. Рыхлая бровка дороги, не выдержав тяжести автобуса, обрушилась под его правыми колесами, и автобус опрокинулся с двадцатишестиметрового откоса.

Автобус «Икарус-250» до опрокидывания находился в технически исправном состоянии.

Геолого-почвенная и дорожно-строительная экспертизы установили, что техническое состояние дороги в момент ДТП, даже для дорог пятой технической категории, не могло быть признано удовлетворительным. Покрытие дороги имело грунтовый материал всего с 10% гравийных зерен, содержание пылевых и глинистых частиц (менее 0,05мм) около 40% (в 4-5 раз более допустимого). Грунт земляного полотна и дорожная одежда не были способны противостоять влагонакоплению и движению автобуса, образовав колею под колесами глубиной 0,5м. Естественная влажность превышала границу текучести, т. е. грунт находился в текучем состоянии.

В своих показаниях водитель автобуса утверждал, что он поворачивал рулевое колесо, однако автобусов продолжал двигаться прямо, не изменяя траектории движения.

Автотехнические эксперты отметили в исследовательской части заключения, что потеря управляемости автобуса может происходить, в частности, при условиях, когда коэффициент сопротивления качению больше или равен коэффициенту сцепления шин с дорогой. При этом автобус мог продолжать движение независимо от угла поворота управляемых колес. Согласно литературным данным, коэффициент сцепления грунтовой дороги в распутицу равен примерно 0,15-0,3, а коэффициент сопротивления качению 0,05-0,15. если основываться на их сведениях, а также учесть, что грунт продавливается под колесами автобуса на глубину до 0,5м, то коэффициент сопротивления качению мог иметь максимальное из названных значений. Данные о том, что глинистый грунт был мокрым и скользким, а влажность грунта превышала границу текучести, свидетельствовали о том, что коэффициент сцепления мог иметь минимальное из названных значения, поэтому нельзя было исключить возможности того, что на месте происшествия значения указанных коэффициентов были равны друг другу и следовательно, потеря управляемости могла произойти.

В случае полного скольжения передних колес, например в результате их блокировки при торможении, сила сцепления равна касательной реакции и поперечная реакция дороги не может возникнуть. Поэтому поворот передних колес не меняет направление движения, и автомобиль теряет управляемость. Такое явление при торможении наблюдается довольно часто, и водителю для того, чтобы изменить направление движения, нужно разблокировать передние колеса, отпустив педаль тормоза.

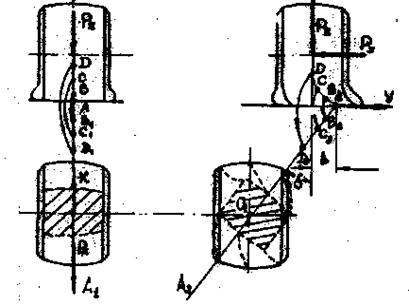

Качение эластичного колеса, нагруженного поперечной силой, имеет свои особенности, для выяснения которых рассмотрим схему (рис.3.10)

Рис. 3.10 схема качению колеса с уводом.

Если на колесо действуют только силы ![]() и

и![]() , то при качении колеса точка В шины прикасается к дороге в точке В1, а точка С – в С1 и т. д. траектория плоскости вращения колес совпадает с прямой АА1, вдоль которой направлена сила

, то при качении колеса точка В шины прикасается к дороге в точке В1, а точка С – в С1 и т. д. траектория плоскости вращения колес совпадает с прямой АА1, вдоль которой направлена сила ![]() [6].

[6].

Приложим к колесу поперечную силу ![]() . Шина, эластичная в поперечном направлении, изогнется, и при качении колеса точка В шины прикоснется к дороге в точке В2, а точка - в точке С2 и т. д., в результате колесо покатится по направлению АА2. При этом плоскость колеса не изменит своего положения и окажется расположенной под углом к направлению движения. Качение колеса под углом к плоскости вращения, вызываемое действием на эластичное колесо поперечной силы, называется уводом колеса, а угол

. Шина, эластичная в поперечном направлении, изогнется, и при качении колеса точка В шины прикоснется к дороге в точке В2, а точка - в точке С2 и т. д., в результате колесо покатится по направлению АА2. При этом плоскость колеса не изменит своего положения и окажется расположенной под углом к направлению движения. Качение колеса под углом к плоскости вращения, вызываемое действием на эластичное колесо поперечной силы, называется уводом колеса, а угол ![]() – углом увода.

– углом увода.

Величина угла увода зависит от свойств, конструкции шины и от боковой силы. При небольших значениях поперечной силы колесо изменяет направление движения только вследствие упругих деформаций шины. При приближении значения поперечной силы к силе сцепления начинается частичное проскальзывание шины относительно опорной поверхности. При поперечной силе, большей, чем сила сцепления, начинается поперечное скольжение колеса.

При небольших (по величине) боковых силах (когда угол увода определяется упругими деформациями) зависимость между ![]() и

и ![]() можно выразить формулой

можно выразить формулой

| (3.51) |

где ![]() - коэффициент сопротивления уводу, показывающий, какую по величине поперечную силу нужно приложить к колесу, чтобы вызвать угол увода в один радиан[7].

- коэффициент сопротивления уводу, показывающий, какую по величине поперечную силу нужно приложить к колесу, чтобы вызвать угол увода в один радиан[7].

Согласно ГОСТ 17697-72 коэффициент сопротивления боковому уводу шины (коэффициент сопротивления уводу шины) –первая производная боковой силы колеса по углу бокового увода[8]. Значения коэффициентов сопротивления уводу приведены в таблице.

В теории автомобиля также используется удельный коэффициент сопротивления уводу, который представляет собой отношение коэффициента сопротивления уводу к величине вертикальной силы ![]() , действующей на колесо[9].

, действующей на колесо[9].

Существует понятие угла увода оси. Согласно ОН 025 319-68 угол увода оси – угол между вектором скорости точки автомобиля, расположенный в плоскости симметрии автомобиля на оси, соединяющей центры колес, и направлением, перпендикулярным к радиусу, соединяющим эту точку с кинематическим центром поворота.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 |

.

.