Филиал ФГБОУ ВПО Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. Стерлитамак

E-mail: *****@***net

В мониторинге загрязнения окружающей среды часто используются так называемые природные планшеты, поэтому интерес представляет изучение состава снежного покрова, как накопителя различных химических элементов [2].

В зимний период нами был исследован элементный состав аэрозольных загрязнений снежного покрова (17 проб) для определения характерной динамики концентраций химических элементов, содержащихся в снеге. Анализ пространственного распределения загрязняющих веществ в снежном покрове в области влияния крупного промышленного центра показал неравномерность содержания загрязняющих веществ, обусловленную воздействием антропогенных источников.

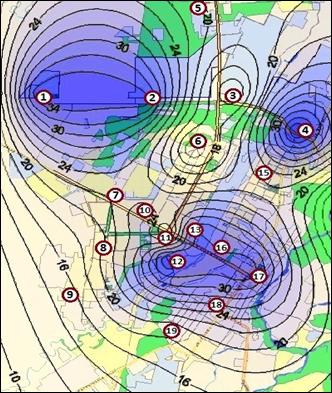

По совокупности данных о концентрациях веществ в снежном покрове, приведенных в таблице 1, для всех точек пробоотбора с использованием программного пакета ГИС Surfer 8 были построены карты загрязненности атмосферы города для всех показателей (рН, концентрации взвешенных веществ, сульфат-ионов и т. д.).

По небольшому числу точек пробоотбора возможно построение количественных моделей длительного аэрозольного загрязнения местности конкретными источниками и городскими территориями. Геоинформационная система (ГИС) предназначена для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных объектах. Одним из широко применяемых геостатистических процедур является метод Кригинга. В отличие от других методов интерполяции, метод Кригинга позволяет осуществлять интерактивное исследование пространственных данных [2].

Были построены 6 карт-схем изолиний по всем исследуемым показателям. Пример одной из таких карт изображен на рисунке 1.

Рисунок 1- Карта-схема загрязнения снежного покрова г. Стерлитамак сульфат-ионами (номера точек пробоотбора обведены красным кругом, цифры на изолиниях соответствуют содержанию веществ в снеговом покрове, мг/л)

Исследования показали, что использование ГИС-технологий и геостатистических методов позволяет выделять участки территорий с различной степенью загрязнения снежного покрова (наибольшее загрязнение установлено в районе санитарно-защитных зон предприятий и на оживленных участках автодорог). Результаты пространственного анализа можно использовать при построении схем мониторинга для пристального надзора за территориями, где индекс загрязнения значительно превышает норму. Полученные результаты помогают выявить основные источники загрязнения атмосферы, и участки, где контроль за выбросами которых должен быть усилен.

Список литературы:

1 Оценка контроля качества при биомониторинге малых элементов загрязнения воздуха, основанном на методе кригинг. A Kriging-based estimate of the survey quality in biomonitoring of trace element air pollution / Wolterbeek H. Th., Verburg T. G. // J. Atmos. Chem., 2004. 49, № 1-3. - С. 15-22. Англ.

2 , Индюшкин мониторинг снежного покрова в области влияния Барнаула. М.: Химия, 2003. С. 196-203.

УДК 504.5:665.612.2:338.14

,

Сжигание попутного нефтяного газа: ущерб окружающей среде и экономические потери

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной

технический университет, г. Уфа

Е-mаil: *****@***ru

Проблема сжигания нефтяного попутного газа (НПГ) является острой современной проблемой нефтегазового сектора по причинам экономических, экологических и социальных потерь и рисков, особенно в условиях общемировых тенденций по переходу экономики на низкоуглеродный и энергоэффективный путь развития. Найти рациональное решение использования ПНГ – задача любого нефтедобывающего государства.

Несмотря на то, что проблема сжигания попутного газа остро стоит перед всеми нефтедобывающими странами, наиболее впечатляющие показатели по негативному воздействию на окружающую среду и энергорасточительности, по данным Всемирного Банка, зафиксированы в России. По данным различных источников, в нашей стране ежегодно сжигается от 15 до 35 млрд. м3 ПНГ. Кроме того, растет список регионов, где сжигание на факелах становится главным фактором комплексного загрязнения окружающей среды.

Согласно результатам исследования, профинансированного Всемирным банком, при уровне цен 2007 г. около трети сжигаемого в факелах российского ПНГ можно было бы полезно использовать, что привело бы к дополнительным ежегодным доходам страны в размере 2,3 млрд. долл. и позволило бы сократить выбросы СО2 более чем на 30 млн. т в год.

Основные проблемы при использовании добываемого вместе с нефтью попутного газа связаны, прежде всего, со следующими факторами:

1. Значительными затратами при достижении установленного в лицензионном соглашении уровня использования попутного нефтяного газа традиционными путями на отдаленных от ГПЗ месторождениях.

2. Низкой рентабельностью, либо убыточностью добычи и поставки попутного нефтяного газа на газоперерабатывающие заводы на основе договоров купли-продажи по действующим ценам.

3. Отсутствием у нефтяных компаний собственных мощностей по выделению из попутного нефтяного газа широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и стабильного газового бензина (СГБ), отсутствием потребителей ШФЛУ, а также производств по их глубокой переработке с получением моторных топлив.

4. Слабым использованием иных, кроме традиционных, способов эффективного использования попутного нефтяного газа.

5. Отсутствием механизмов мотивации и принуждения к использованию ПНГ в действующей нормативно-правовой базе, ее нечеткости и непоследовательности.

Эффективное использование нефтяного попутного газа, в частности доведение до установленного Правительством 95% уровня утилизации НПГ, начиная с 2012 года, может быть достигнуто путем комплексного подхода, взаимовыгодного и эффективного сотрудничества всех заинтересованных сторон: правительства, бизнеса и общественности.

Ведущими направлениями использования НПГ согласно российскому и зарубежному опыту может быть (Рис.1):

Рисунок 1 - Основные пути использования ПНГ

Также одной и важнейших задач является определение экономически целесообразного варианта использовании НПГ в условиях конкретного месторождения на стадии экспертизы и утверждения проектов.

Список литературы:

1 Постановление Правительства РФ от 8 января 2009 г. №7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках».

2 Использование попутного газа в России // Отчет PFC по энергетике, Всемирный банк.–2009.–С. 136.

3 , Кочи попутного нефтяного газа. // Экология производства.–2012.–Т. 91, №2.–С. 62.

4 , . Утилизация попутного нефтяного газа на месторождениях Томской области. // Вестник ТГПУ.– 2011.–Т.114, №12

УДК 622.276.8

,

Обеспечение безопасности эксплуатации установки АВТ-1

ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа

E-mail: sharafutdinova8@mail.ru

Для высокотемпературного нагрева на установке АВТ-1 нефтеперерабатывающего завода используются шатровые (двухскатные) печи, которые в настоящее время отнесены к печам устаревшей конструкции. За годы их эксплуатации технические средства и возможности контроля за работой печей кардинально изменились. В 2000 - 2003 гг. была практически заново создана нормативная база, регламентирующая требования безопасной эксплуатации оборудования НПЗ [1,2]. После введения этих документов многие печи, построенные до 2004 г., оказались не соответствующими нормам промышленной безопасности. Все это, а также многочисленные аварии на печах, имевшие место в прошлые годы, привели к необходимости разработки и внедрения мероприятий по повышению уровня их безопасной эксплуатации, но существует достаточно много проблем, возникающих при приведении действующих трубчатых печей к новым нормам.

Первый этап приведения технологических печей к нормам безопасности включает проектирование фактически новой технологической схемы работы печи. Однако с реализацией выбранных технических решений возможны проблемы, обусловленные конструктивными особенностями старых печей. На некоторых типах печей не все требования нормативных документов выполнимы. Например, для шатровых печей настройка и программирование датчиков погасания пламени являются достаточно сложными и дорогостоящими процессами.

Не все старые печи могут быть оснащены средствами контроля за уровнем тяги в печи для организации контроля разрежения и использования автоматического контура управления разрежением в печи. Для организации такого контроля в печах многих типов необходимо выносить наружу подземные дымоходы с системой шиберов и устанавливать электропривод дымососа с частотным регулятором.

Организация автоматического прекращения подачи топлива на горение при падении разрежения в печи является сложным процессом для печей, находящихся в плохом физическом состоянии. Если шатровая печь имеет кожух в плохом состоянии, разрежение в печи будет минимальным (иногда положительным) и будет изменяться в зависимости от внешних факторов. В этом случае необходимо либо ремонтировать печь и систему эвакуации дымовых газов, либо отказываться от блокировки.

Одностороннее облучение длинными факелами шатровых печей создает неравномерность нагрева труб по окружности и длине трубчатого змеевика. При форсировании режима горения возможны случаи прогара труб. Для блокирования подачи продукта в печь и топлива к горелкам при прогаре труб необходимо использовать датчики температуры на перевале и датчики изменения давления на входе в змеевик и выходе из него.

Таким образом, можно сделать вывод, что для полного приведения шатровых печей, применяемых на установке АВТ-1, к нормам промышленной безопасности необходима масштабная и очень сложная реконструкция, сопоставимая по затратам со строительством новой печи.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 |