,

ВЛИЯНИЕ ИЗОПЕНТАНА НА ПРОЦЕСС ИЗОМЕРИЗАЦИИ ЛЕГКИХ АЛКАНОВ В СРЕДЕ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

E-mail: *****@***ru

Процесс изомеризации пентан-гексановых фракций приобретает все большее значение в производстве моторных топлив и становится “бензиновым” процессом за счет значительного повышения октанового числа легких алканов.

Несмотря на разнообразие промышленных катализаторов, применяемых для процесса изомеризации легких алканов, необходимо разработка каталитических систем, позволяющих проводить процесс при более низких температурах, что позволит повысить селективность по разветвленным алканам. Известно, что применение жидких суперкислот в качестве катализаторов изомеризации вызывает серьезные технологические затруднения, связанные с их низкой стабильностью, коррозионной активностью.

Авторами были изучены каталитические среды, которые сочетали бы в себе свойства жидких кислот, но были бы экологически безопасными. Одно из таких направлений – ионные жидкости, расплавы солей, которые являются жидкостями при температуре ниже 1000С, состоящие из гетероорганического катиона и неорганического аниона.

Исследован процесс изомеризации н-гексана в среде ионной жидкости обладающей повышенными кислотными свойствами. Хлоралюминатную ионную жидкость синтезировали по методике разработанной нами ранее. Изомеризацию н-гексана проводили при температуре 300С, соотношении катализатора к сырью 1-1, частоте вращения 1200 об./мин.

Рисунок 1 – Зависимость показателей процесса изомеризации н-гексана от времени контакта в присутствии ионной жидкости.

Полученные результаты показывают, что ионные жидкости в мягких условиях способны эффективно катализировать изомеризацию н-гексана, что скорее всего связано с явлением суперкислотности. Однако для достижения высоких значений глубины изомеризации необходимо значительное время порядка 5-6 ч. Данные анализов реакционной массы показали, что длительное время контакта катализатора и субстрата способствует наряду с ускорением целевых реакций более существенному усилению побочных реакций крекинга и диспропорционирования, что негативно влияет на селективность и выход изомеризата. В связи с этим дальнейшие исследования были направлены нами на изучение влияния изокомпонентов как потенциальных инициаторов процесса изомеризации н-алканов в среде хлоралюминатных ионных жидкостей

Были подготовлены модельные смеси н-гексана с изокомпонентом, который содержится в промышленных пентан-гексановых фракциях, изопентаном. Количество добавки варьировалось в интервале от 0 до 20% мас. Исследования проводились при времени контакта 1 ч, температуре 300С, соотношении катализатора к субстрату 1–1.

На рисунке 2 представлены показатели процесса изомеризации н-гексана в зависимости от содержания изопентана в сырье.

Рисунок 2 – Зависимость показателей процесса изомеризации н-гексана от содержания изопентана в сырье.

При концентрации изопентана в сырье 10% мас. происходит существенный рост показателей процесса; конверсия равна 67% мас., выхода изомеризата – 56% мас. Селективность по жидким изокомпонентам практически не изменяется и находится в интервале 80-85% мас Рис.2.(кривая SИзоС5+). При этом селективность образования изогексанов снижается с 70 до 30% мас. Рис. 6 (кривая - изогексаны).

Результаты исследований показали, перспективность процесса изомеризации н-алканов в среде ионной жидкости, которая проявила высокие показатели селективности образования изокомпонентов.

УДК 622. 276.8

ПОДГОТОВКА НЕФТИ НА ПРОМЫСЛАХ

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

E-mail: rust_89_08@mail.ru

Из нефтяных скважин извлекается сложная смесь, состоящая из нефти, попутного нефтяного газа, воды и механических примесей.

Эти причины указывают на необходимость подготовки нефти к транспорту перед подачей их в магистральные трубопроводы.

Легкие фракции нефти (углеводородные газы от этана до пентана) являются ценным сырьем для нефтехимической промышленности, из которого получаются такие продукты, как растворители, жидкие моторные топлива, спирты, синтетический каучук, удобрения, искусственное волокно и другие продукты органического синтеза, широко применяемые в промышленности. Поэтому необходимо стремиться к снижению потерь легких фракций из нефти и к сохранению всех углеводородов, извлекаемых из нефтеносного горизонта для последующей их переработки.

Присутствие твердых частиц приводит к быстрому износу оборудования и трубопроводов, скапливаясь на отдельных участках трубопровода, они сужают его поперечное сечение.

В настоящее время комплексную подготовку нефти и газа проводят на промыслах, поэтому на основных нефтяных месторождениях созданы комплексные установки по подготовке нефти и газа, которые объединяют процессы удаления механических примесей, обезвоживания, обессоливания, стабилизации и очистки.

Для стабилизации нефти на промыслах используют в основном метод сепарации. Применяют сепараторы различных конструкций, из которых наибольшее распространение получили гравитационные, жалюзийные и центробежные (гидроциклонные).

Однако метод сепарации не позволяет в полной мере удалить легкие фракции из нефти и удовлетворять требованиям ГОСТ [1]. Поэтому при движении нефти от забоя скважины до нефтеперерабатывающего завода из-за недостаточной герметизации систем сбора, транспорта и хранения теряются растворенные в ней газы и происходят значительные потери легких нефтяных фракций. При испарении легких фракций, таких как метан, этан и пропан, частично уносятся и более тяжелые углеводороды (бутан, пентан и др.).

Следовательно, разработка более эффективных способов стабилизации нефти, соответствующей требованиям ГОСТ, является актуальной задачей.

Для стабилизации нефти разработан способ с использованием энергоэффективных сложных колонн.

Список литературы:

1 ГОСТ Р 51858. Нефть. Общие технические условия. М.: ИПК Изд-во стандартов, 2006.

УДК 621.791/1792:658.56

ОБЛАСТИ АНОМАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ РАССЕИВАНИЯ В ТОНКОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКАХ

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта

E-mail:miikov@ya.ru

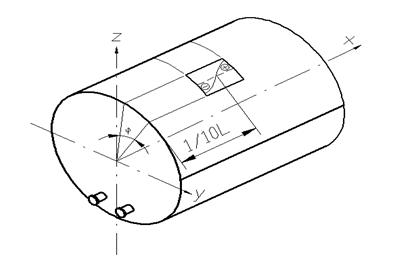

Горизонтальные цилиндрические резервуары являются очень тонкой оболочкой, средней длины, и работают, как правило, в условиях изгиба. Цилиндрические резервуары применяются на нефтебазах и хранилищах. Данные [1] показывают, что фактическая начальная погибь не имеет регулярного характера вдоль образующих. Наоборот, довольно типичны осесимметричные вмятины, расположенные по какой-либо направляющей окружности (вдоль кольцевого сварного шва, в зоне колец жесткости, и т. п.). По результатам же исследования методом МПМ, установлено, что характер распределения магнитного поля Нр вдоль обечаек резервуаров, имеет явно выраженную периодичность. При потере устойчивости резервуара РГС-100, имеющего семь вертикальных швов, работающих как ребра жесткости, изгиб оболочки по расчету [1] должен произойти по 7 полуволнам, длина полуволны составляет 1,5 м.

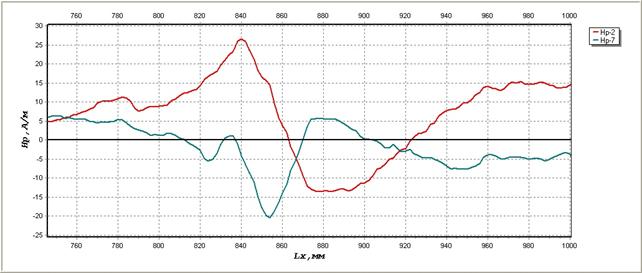

На рисунке 1 приведен участок обечайки резервуара РГС-100 (диаметр 3200 мм, длина листа обечайки 5000 мм, ширина листа обечайки 1500 мм, сталь Ст3) с характеристикой напряженно-деформированного состояния резервуара и распределением магнитного поля Нр по длине и периметру.

Рисунок 1 - Распределение тангенциальной (Нх) составляющей поля рассеивания, зафиксированной на обечайках резервуара

Расположение линии Нр=0 вдоль периметра оказались направленными примерно под углом 45 градусов к оси резервуара. Такие сечения соответствуют площадкам скольжения, согласно сопромату [2], где действуют максимальные касательные напряжения (τ), равные по величине максимальным нормальным напряжением (σ). В исследованиях [3], показано, что угол наклона площадок скольжения к оси нагрузки N может изменяться в зависимости от вида деформации. Угол наклона площадки скольжения для деформации растяжения достигает 45 градусов, а для деформации сжатия – 70 градусов.

На фрагменте, представленном на рисунке 2, видно, что расстояние между экстремальными значениями поля Нр является кратным толщине стенки обечайки резервуара (δст=8мм). Эти расстояния фиксировались по расположению линий Нр=0, соответствующих площадкам скольжения.

Данные примеры на качественном уровне, характеризует соответствие в распределении полей деформации и напряженности магнитного поля на участках резервуара с зонами КН.

![]()

|

Рисунок 2 - Магнитограмма распределения поля Нр обечайки резервуара РГС-100 №3: Нр – напряженность магнитного поля рассеивания, А/м; Lх – длина просканированного участка, мм

Таким образом, можно сделать заключение о том, что при работе резервуара происходит потеря устойчивости с образованием линий деформаций, расстояние между которыми определено типоразмером листа обечайки, а более конкретно, соотношением его средней длины и толщины стенки. Этот вывод хорошо согласуется с положениями теории устойчивости цилиндрических оболочек.

Список литературы:

1 1 , , Соколов металлические конструкции. – М.: Стройиздат, 1970. – 488 с.

2 Сопротивление материалов: учеб. для студентов высш. учеб. Заведений / , , ; под ред. . – 5-е изд. перераб. и доп. – Киев: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 775 с.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 |