Исследования, проводимые в ацетоне-d6, ДМСО-d6, метаноле-d4, выявили наличие таутомерных переходов в растворах. На основе исследований с помощью ЯМР, в зависимости от температуры и времени, для (Е)-6-ацетил-3-(2-гидрокси-5-метилфенил)-5-стирил циклогексен-1-она (II) было доказано существование нижеуказанного таутомерного перехода от вероятных трех форм.

В отличие от вышеуказанных, в растворе хлороформа-d1 таутомерные переходы происходят частично, а в растворе четыреххлористого углерода практически не происходят.

Существование вышеуказанных таутомерных форм в растворе также было доказано химическим путем. Учитывая данные, полученные с помощью ЯМР, можно получить различные соединения в указанных растворителях. На основе соединения (III) нами были получены ряд гетероциклических соединений.

УДК 547 56 + 543 42

, ,

ИЗУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛ 6-МЕТИЛ-2-ФЕНИЛ-2,3-ДИГИДРО-4Н-ХРОМЕН-4-ОНА И 6-МЕТИЛ-2-(4-НИТРОФЕНИЛ)-2,3-ДИГИДРО-4Н-ХРОМЕН-4-ОНА (ФЛАВАНОНЫ) МЕТОДОМ ЯМР

Бакинский государственный университет, Азербайджан, г. Баку

E-mail: bsu. *****@***ru

Изучение различных процессов (обратимые реакции, обменные процессы, образование водородных связей, пространственные и другие взаимодействия, протекающие в растворе) методом ЯМР имеет теоретическое и практическое значение. Химики и биохимики широко используют современные возможности ЯМР для изучения молекулярных систем в растворах. Мы применили этот метод для изучения молекул 6-метил-2-фенил-2,3-дигидро-4Н-хромен-4-она (I) и 6-метил-2-(4-нитрофенил)-2,3-дигидро-4Н-хромен-4-она (II), полученных на основе 2-гидрокси-5-метилацетофенона.

Как известно, флаваноны являются гетероциклическими соединениями природного происхождения и обладают биологической и фармакологической активностью.

Для соединения 6-метил-2-фенил-2,3-дигидро-4Н-хромен-4-она (I), проводимые исследования методом ЯМР в растворах ацетона-d6 и ДМСО-d6 в зависимости от температуры (20- 90°C) и времени (10 дней), не выявили протекaние каких-либо динамических процессов.

А исследования молекулы 6-метил-2-(4-нитрофенил)-2,3-дигидро-4Н-хромен-4-она (II) в вышеуказанных растворителях при определенных условиях привели к интересным результатам. Так, исследования в растворах сухого ацетона-d6 (8-10 дней) и ДМСО-d6 (4-5 дней), содержащего 0,3% остаточной воды, показали самопроизвольное раскрытие пиронового кольца при 22°C и образование нового соединения (III), содержащего две внутримолекулярные водородные связи.

Самопроизвольное раскрытие пиронового кольца при 22°C можно объяснить наличием нитрогрупп, поляризующих молекулу флавонона, и воздействием кристаллической воды на соединение. По сравнению с ацетоном-d6 , относительно быстрое самопроизвольное раскрытие пиронового кольца в ДМСО-d6 объясняется тем, что молекула растворителя более полярна и содержит 0,3% остаточной воды. Методом ЯМР была вычислена энергия внутримолекулярной водородной связи (7.81 ккал/моль или 32.72 кДж/моль), образованная между фенольным гидроксидом и кислородом карбонильной группы.

УДК 620.193.4:665.73

,

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА КОРРОЗИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ТОПЛИВ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет, *****@***ru

Перспективными компонентами топлив для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) являются оксигенаты - кислородсодержащие соединения (эфиры, спирты и их смеси), которые вовлекают в автомобильные бензины в качестве антидетонационных добавок. Однако применение кислородсодержащих соединений требует решения ряда проблем, связанных прежде всего с их коррозионной активностью по отношению к металлам. Поэтому проблема коррозионной активности таких топлив приобрела особую актуальность.

Для оценки защитных свойств бензинов в настоящее время используют два показателя: коррозионную активность в условиях конденсации воды, коррозионную активность в присутствии электролита.

Коррозионная активность топлив в условиях конденсации воды определяется по методу, предложенному (ГОСТ 18597-73). Особенность этого метода - приближение условий испытания к реальному проявлению защитных свойств топлива при конденсации растворенной воды за счет перепада температуры.

Коррозионная активность в присутствии электролита позволяет более дифференцированно оценить защитные свойства бензинов, обладающих малой коррозионной активностью в условиях конденсации воды, что очень важно при подборе и исследовании эффективности ингибиторов коррозии. Метод оценки разработан и .

Недостаток этих методов заключается в использовании металлической пластинки с малой площадью удельной поверхности (~0,0000042 м2), в то время, когда нами была разработана методика определения коррозионной активности с площадью рабочей поверхности пластинок (~0,0002 м2). Это позволило увеличить точность получаемых данных. К тому же конструкция аппарата дает возможность оценивать влияние различных параметров проведения анализа, как в отдельности, так и в совокупности друг с другом, на получаемые результаты.

Дальнейшее направление исследования будет направлено на определение влияния добавок оксигенатов и гидрогенезатов на коррозионную активность товарных бензинов.

Список литературы:

1 ГОСТ 18597-73. Коррозионная активность топлив в условиях конденсации воды.

УДК 547.665

, ,

ПОИСК НОВЫХ СЫРЬЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИРЕТРОИДНЫХ ИНСЕКТИЦИДОВ

Уфимский государственный нефтяной технический университет

E-mail: *****@***ru

В результате многолетних исследований природных инсектицидов пиретринов химикам удалось получить фотостабильные синтетические аналоги - пиретроиды, пригодные для использования в сельском хозяйстве [1].

Ассортимент пиретроидов ежегодно расширяется, и в настоящее время они преобладают в мировом масштабе среди средств защиты растений от вредителей. Одним из перспективных в плане внедрения является инденсодержащий инсектицид – ципотрин [2].

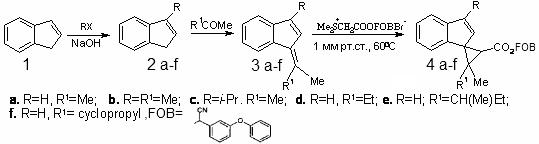

Ранее был проведен синтез ципотрина на основе индена по следующей схеме [3].

Нами было определено, что недорогим и достаточно распространенным источником индена является инден-кумароновая фракция, получаемая на коксохимических производствах. Эта фракция входит в состав тяжелого бензола, выкипающая при температуре 160–190°С.

Однако вследствие того, что весной этого года КХП Нижнетагильского МК было закрыто, сбыт данного продукта прекратился. Поэтому следующим этапом поиска сырьевого источника мы предполагаем идентификацию индена и определение его содержания во фракции 170-190°С смолы пиролиза и фракции пиролиза С-9 .

Список литературы:

1 Патент США № 000 (1976).

2 Eliott M., Janes N. F. // Chem. Soc. Rev., 473-505 (1976).

3 , , . // Ж. Орг. химии, 25, 1202-1222 (1989).

УДК 665.63.048.390

, ,

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ ТИПА «ТРУБА В ТРУБЕ»

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

E-mail:donzraikiri@mail.ru

Теплообменные аппараты типа «труба в трубе» универсальны по сфере применения и предназначены для теплообмена между технологическими средами с температурой от минус 30°С до плюс 400°С в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой, металлургической и других отраслях промышленности. Ввиду их широкого использования, было проведено исследование процесса теплопередачи в данной конструкции теплообменников.

Теплообменники данного типа эффективно работают при небольших расходах теплоносителей и при высоких давлениях. Достаточно высокие скорости жидкости в аппаратах данного типа достигаются, благодаря небольшим поперечным сечениям трубного и межтрубного пространства даже при небольших расходах. Исследуемые аппараты используются главным образом для охлаждения или нагревания в системе жидкость-жидкость, когда расходы теплоносителей невелики и последние не меняют своего агрегатного состояния.

Благодаря небольшому поперечному сечению трубного и межтрубного пространства в теплообменниках данной конструкции достигаются довольно высокие скорости движения жидкостей, значения которых на прямую влияют на интенсивность теплообмена. Таким образом, увеличение скорости движения теплоносителей позволяет получать и высокие коэффициенты теплопередачи и значения теплонапряженности поверхности нагрева. В таких аппаратах легче обеспечить противоток между тепло-обменивающимися средами.

Целью работы являлось изучение основных закономерностей процесса теплопередачи в поверхностном теплообменном аппарате с использованием уравнения теплового баланса, учитывающего теплообмен свободной конвекцией между окружающей средой и наружной поверхностью теплообменника.

В данной работе был рассмотрен случай процесса теплопередачи без изменения агрегатного состояния при вынужденном движении теплоносителей внутри труб и в кольцевом канале.

Для чистоты протекания эксперимента опыты необходимо проводить при установившемся режиме течения теплоносителей и постоянной температуре теплоносителей на входе в теплообменный аппарат.

Уравнение теплового баланса с учетом подвода тепла от окружающей среды выражают равенством:

![]() , (1)

, (1)

где Q – тепловая нагрузка теплообменного аппарата, Вт; Q1 и Q2 – тепловая нагрузка горячего и холодного теплоносителей, Вт; Q3 – подвод тепла от окружающей среды за счет свободной конвекции, Вт,

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 |