- сплошной;

- выборочный;

- летучий;

- непрерывный;

- периодический.

II. По механизации контрольных операций различают контроль:

- ручной;

- механизированный;

- полуавтоматический;

- автоматический.

III. По влиянию на ход обработки:

- пассивный контроль (с остановкой процесса обработки или после обработки);

- активный контроль (контроль во время обработки и остановка процесса при достижении необходимого параметра);

- активный контроль с автоматической подналадкой оборудования.

IV. По измерению зависимых и независимых допустимых отклонений:

- измерение действительных отклонений;

- измерение предельными калибрами.

18.5. Управление техническим уровнем и качеством продукции

До недавнего времени при решении проблем качества предприятия ориентировались на технический уровень качества продукции без учета потребностей рынка. Вопросами управления качеством занимались отделы технического контроля и анализа качества - ОТК. В их функции входила проверка параметров и свойств изделий, применяемого сырья, материалов, сбор информации по обнаруженным дефектам, анализ и установление их причин. Однако из рассмотрения проблемы обеспечения управления качеством почти полностью были исключены вопросы маркетинга и послепродажного обслуживания.

Управление качеством производимой новой техники важно для правильного отражения в спецификациях всех качественных параметров, что имеет значение для выхода на рынок и организации системы послепродажного обслуживания.

Показатели качества (технико-экономические, эксплуатационные и другие параметры) определяемые техническими условиями (ТУ), контролируются производителями.

Технический уровень продукции — относительная характеристика качества продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции, с соответствующими базовыми значениями.

Под оценкой технического уровня продукции понимается совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми.

В современных условиях возникает необходимость в смене ориентации и критериев оценки разрабатываемой и выпускаемой продукции. Одним из таких критериев может служить конкурентоспособность продукции.

Технический уровень продукции контролируется на следующих стадиях жизненного цикла:

1. на стадии разработки;

2. на стадии производства;

3. на стадии эксплуатации.

Оценка технического уровня производится производителями и потребителями. Производители могут ориентироваться на лучшие отечественные и мировые аналоги, требования международных и национальных стандартов, результаты предварительных и приемочных испытаний опытных образцов.

Повышение технического уровня продукции означает воплощение в ней новых и не реализованных ранее научно-технических знаний. Повышение технического уровня обеспечивает положительный эффект от эксплуатации новых изделий.

Технические новшества имеют относительную оценку на основе сравнения машин и оборудования, предназначенных для реализации аналогичных производственных функций. Иными словами, технический уровень выявляется путем сравнения оцениваемого изделия с лучшим, в смысле технических возможностей, мировым уровнем.

Повышение технического уровня - процесс, связанный с созданием и внедрением в практику ресурсосберегающей техники, то есть по сравнению с замещаемыми аналогами новая техника должна обладать: более высокой производительностью, единой мощностью, надежностью и экономичностью как в производстве, так и в эксплуатации.

Следует отметить, что в странах с рыночной экономикой системы управления техническим уровнем и качеством делают акцент на предотвращение ошибок именно на стадии научных и конструкторских проработок, чтобы предотвратить возникновение дефекта или устранить его, не доводя до окончательной стадии производства изделия. Выявление дефектов на ранних стадиях способствует достижению высокого технического уровня и качества продукции.

Определяющей предпосылкой достижения мирового технического уровня является наличие квалифицированных кадров.

Одним из факторов повышения технического уровня отечественной продукции является международное сотрудничество в области науки и техники, в частности, закупка за рубежом лицензий, внедрение в практику международных стандартов.

В данном случае под лицензией понимается предоставление иностранным контрагентом за определенное вознаграждение прав на использование изобретений, промышленных образцов, «ноу-хау» (полностью или частично конфиденциальные знания технического, экономического, административного, финансового характера), технической документации и других научно-технических достижений и услуг типа инжиниринг. Все это оформляется специальным соглашением. Может быть продажа лицензий и на собственное крупное нововведение, что будет способствовать контролю за техническим уровнем определенного вида продукции.

Повышение требований рынка к потребляемой продукции, а также усложнение процессов, происходящих на производстве, вынудили предприятия изменить подход к проблеме качества. Необходимым условием выживания в конкурентной борьбе стало создание системы качества, охватывающей все стадии производства: от заключения контракта с поставщиками материалов до сбыта готовой продукции.

Управление качеством продукции должно осуществляться системно, т. е. на предприятии должна функционировать система управления качеством продукции, представляющая собой организационную структуру, четко распределяющую ответственность, процедуры и ресурсы, необходимые для управления качеством.

Система качества—это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего управления качеством продукции. Действие системы качества распространяется на все этапы жизненного цикла продукции, образуя так называемую «петлю качества».

«Петля качества»—модель взаимозависимых видов деятельности, влияющих на качество на различных стадиях—от определения потребностей до оценки их удовлетворения. Система качества должна охватывать все стадии «петли качества»:

1. маркетинг, поиск и изучение рынка;

2. проектирование и разработка технических требований к продукции;

3. МТС;

4. подготовка и разработка производственных процессов;

5. производство;

6. контроль и испытания;

7. упаковка и хранение;

8. реализация и распределение продукции;

9. монтаж и эксплуатация;

10. техническая помощь в обслуживании;

11. утилизация после использования изделия.

Система качества должна обеспечивать управление качеством на всех участках «петли качества», участие всех работников в обеспечении качества конечной продукции, обязательность выявления дефектов и устранения вызвавших эти дефекты причин.

Тема 19. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1. Принципы и методы ценообразования

2. Механизм ценовой политики и ценообразования

3. Установление цены продажи

4. Изучение цен

19.1. Принципы и методы ценообразования

Важный фактор, влияющий на величину выручки от реализации продукции - процесс ценообразования. В конечном счете, цена товара определяется рынком, на нее большое влияние оказывает соотношение спроса и предложения.

Цена представляет собой денежное выражение стоимости товара. Исходным пунктом формирования продажной цены является калькуляция. Если рассчитанная калькуляционным методом цена окажется выше сложившейся на рынке, надо искать пути снижения затрат или отказаться от производства данного товара.

Предварительно рассчитываются 2 цены каждого товара:

- продажная, обеспечивающая изготовителю нормальные условия воспроизводства

- min-ная, компенсирующая предприятию затраты при минимуме прибыли.

Ценообразование включает различные стадии формирования цен при продвижении продукции от предприятия-изготовителя к конечному потребителю.

Принципы ценообразования:

1. Ориентация цен на внутренние факторы (издержки производства):

а) цена должна обеспечить возмещение затрат и получение прибыли в количестве необходимом для развития предприятия;

б) цена определяется эффективностью использования факторов производства.

2. Ориентация цен на внешние факторы (спрос, предложение, потребительские свойства товара и т. д.):

а) выше спрос — выше цена;

б) выше предложение — ниже цена;

в) выше потребительские свойства — выше цена.

3. Комбинированный (внутренние факторы определяют кривую предложения, внешние — спроса).

Методы ценообразования:

1. Нормативный

(Ц = С/С + П)

где себестоимость и прибыль рассчитываются по нормам и нормативам.

2. Параметрические методы (Ц = f (технико-экономического параметра)):

а) метод удельных показателей (Ц = f (главного параметра);

б) метод балльных оценок (Ц = f (наиважнейших параметров));

в) экономико-математические методы (определяется корреляционная зависимость цены от технико-экономических параметров изделия).

3. Затратный метод

(Ц = С/С + П)

где себестоимость определяется исходя из затрат предприятия.

4. Агрегатный метод (Цм = S Ц отдельных частей конструкции).

5. Метод экспертных оценок (используется для прогнозирования уровня цен).

6. Комбинированные методы

На начальном этапе формируется оптовая цена изготовителя (Цопт), которая должна возместить затраты на производство и реализацию продукции и обеспечить требуемый уровень прибыльности:

Цопт = С + П

Где, С—себестоимость изделия; П—прибыль на единицу изделия.

При определении отпускной цены (Цотп) предприятия в цену включаются НДС и др. косвенные налоги:

Цотп = С + П + НДС

При реализации продукции через оптовых посредников формируются оптовые цены закупки (Цзак), включающие посреднические наценки:

Цзак = Цотп + Нсн

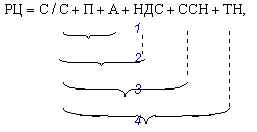

В общем виде розничную цену (РЦ) можно представить в следующем виде:

|

где С/С — себестоимость; П — прибыль; А — акциз; ССН — снабженческо-сбытовая наценка (доход оптовых торговцев); ТН — торговая наценка (доход розничной торговли); 1 — оптовая цена предприятия; 2 — отпускная цена предприятия без НДС; 3 — отпускная цена предприятия с НДС; 4 — оптовая цена промышленности.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |