|

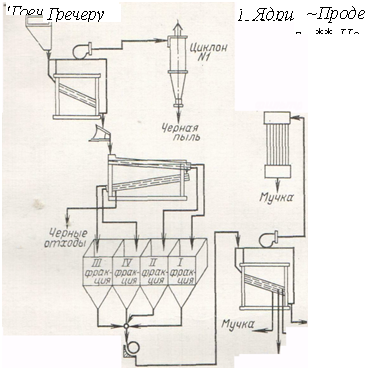

Рис. 61. Схема переработки гречихи на крупорушке сельскохозяйственного типа

В сельском хозяйстве крупу вырабатывают главным образом из зерна проса, гречихи, овса и ячменя, обычно по сокращенной схеме, поэтому ассортимент продукции менее разнообразен.

Для примера приведем схему технологического процесса выработки гречневой крупы на крупорушке (рис. 61). Зерно гречихи для очистки от примесей поступает на сепаратор, имеющий приемное ловушечное сито с отверстиями диаметром 8—10 мм, верхнее — с отверстиями 5 мм и подсевное — 1,8 х 20 мм. Образующаяся при этом пыль поступает в циклон. После прохода через магнитный препарат зерно гречихи сортируется по крупности на 4 фракции на двухъярусной подсевке с диаметром отверстий на ситах: первом — 4,1 мм, втором — 3,5, третьем — 3,1 и четвертом — 2,7—2,5 мм. Прошедшее через последнее сито зерно направляется в отходы. Рассортированное зерно поступает в отдельные закрома, а из них на вальцедековый станок.

Шелушение каждой фракции зерна производится отдельно, что позволяет увеличить выход ядрицы. После шелушения продукт передается на сепаратор (с соответствующей заменой сит для каждой фракции) и сортируется на 4 фракции: крупу-ядрицу, крупу-продел, муку и необрушенное зерно. Последнее снова направляется в закром, а готовая продукция еще раз проходит через магнитный аппарат.

Для получения более питательных и разнообразных круп в схему технологического процесса современного крупяного завода включают обработку зерна водой и паром, а также варку при высоком давлении. При пропаривании очищенного зерна возрастает прочность ядра, а оболочки делаются более хрупкими, в результате чего увеличивается выход высших сортов крупы, ускоряется развариваемость крупы. Кроме того, при пропаривании инактивируются ферменты зерна, что удлиняет срок хранения крупы. В настоящее время промышленность выпускает крупы, требующие всего 10— 15 минут варки для получения готового блюда (каши).

Еще более повышается пищевая ценность круп при варке их в сиропе (из солода, сахара, поваренной соли и других ингредиентов) с последующим плющением и обжаркой. Кулинарная обработка таких круп-«хлопьев» не требуется. Их можно потреблять в сухом виде или с молоком, какао, кофе, киселем, бульоном, супами и т. д. Другой способ повышения усвояемости крупы основан на обработке ее давлением. Так вырабатывают вспученные (взорванные) зерна пшеницы, риса, кукурузы, увеличенные в обоеме в 6—8 раз. Лучшие вспученные зерна получают из стекловидных сортов риса, пшеницы и кремнистых сортов кукурузы (особенно рисовой).

Многие виды крупы используются для выработки пищевых концентратов: их смешивают с другими ингредиентами и обрабатывают до полной или почти полной готовности к употреблению в пищу, Наконец, используя смесь круп (2—3) или вторичных продуктов крупяного производства (дробленых круп) в размолотом виде и добавляя в них высокопитательные вещества (обезжиренное сухое молоко, сухой яичный белок, витамины, микроэлементы), получают крупы повышенной питательной ценности, например «сильная» (содержит 21 % белков), «спортивная» (18,7 % белков) и др.

Показатели качества крупы

Качество круп и методы определения его нормированы стандартами. К обязательным показателям при оценке круп относятся сенсорные (цвет, запах и вкус). В крупах не должно быть вредителей. Влажность разных круп должна быть в пределах 12—15,5 %. Строго нормируется содержание различных примесей, особенно вредных, испорченного и битого ядра, мучели, металлопримесей и необрушенных (нешелушеных) зерен. От содержания их зависят сорт крупы и соответствие ее требованиям государственного нормирования.

Определяют также кулинарные достоинства крупы. В эту оценку входят цвет, вкус и структура сваренной каши, продолжительность ее варки и коэффициент разваримости, под которым понимают отношение объема каши (в мл) к объему крупы (в мл), взятой для варки. В зависимости от сортовых особенностей сырья, способов его обработки и ассортимента круп коэффициент разваримости их различный и колеблется обычно в следующих пределах: пшена — от 4 до 5,2; круп из гречихи — от 3,2 до 4; риса — от 4,3 до 5,2; перловых круп — от 5,5 до 6,6; овсяных — от 3,3 до 4,1.

Хранение крупы

Крупы надо хранить в чистой, плотной и незараженной таре (мешках). При отправке зерна на крупорушку сразу же подготавливают и тару. Крупы фасуют и в мелкую тару (бумажные мешки). При хранении крупы нужно защищать ее от увлажнения и вредителей хлебных запасов. Ее можно хранить в одном складе с мукой.

Крупы, выработанные на крупорушках без применения гидротермической обработки, менее стойки при хранении. Это особенно относится к пшену и крупам из овса, которые быстро прогоркают. Особенно быстро (в течение нескольких недель) прогоркают в теплое время года крупы, выработанные из зерна, подвергшегося хотя бы самым начальным стадиям самосогревания, прорастания или плесневения.

Тема 24. Основы хлебопечения

Пищевая ценность хлеба

Хлеб — важнейший продукт питания. Суточное потребление его в разных странах составляет 150...500 г на душу населения. В России его потребляют до 330 г в сутки.

Уровень среднедушевого потребления хлеба в России для городского населения составляет 98... 100 кг в год (245...278 г/сут), для сельского — 195...205 кг в год (490...540 г/сут). При потреблении в день 250 г столичного хлеба и 200 г нарезного батона организм человека получает около трети необходимой энергии около половины необходимого количества усвояемых и более половины неусвояемых углеводов, более половины органических кислот, более трети — белка. Хлеб почти на 38 % обеспечивает потребность организма в растительных жирах и на 25 % в фосфолипидах. Хлеб покрывает около одной трети потребности в витаминах В6, В9 и холине. Человек получает значительную долю железа, марганца, фосфора. Хлеб из пшеничной обойной или ржаной муки почти полностью удовлетворяет потребность в пищевых волокнах.

Однако в хлебе содержится мало кальция, калия, хрома, кобальта и некоторых других элементов,. - Нельзя считать благоприятным и соотношение белков и углеводов в хлебе, которое приближается к 1 : 7, а оптимальным в пище считается 1: 4 или 1: 5. Среди незаменимых аминокислот наиболее дефицитны лизин и метионин. Поэтому повышение биологической, минеральной и витаминной ценности хлеба — весьма актуальная проблема.

Пищевая ценность хлеба во многом зависит от сорта муки и рецептуры теста. Усвояемость хлеба в значительной мере связана с его органолептическими показателями, в первую очередь такими, как вкус, аромат, разрыхленность мякиша, которые определяют качество хлеба. Качество хлеба обусловлено составом и свойствами компонентов, входящих в него, а также процессами, протекающими в тесте при его созревании и выпечке тестовых заготовок.

Ассортимент хлебобулочных изделий

Хлебобулочные изделия делят на следующие основные группы:

хлеб из ржаной муки различных выходов

хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки (или муки пшенично-ржаной и ржано-пшеничной)

хлеб из пшеничной муки различных выходов и сортов;

булочные и сдобные изделия из пшеничной муки (штучные);

бараночные и сухарные изделия (бублики, баранки, сушки, простые сухари и гренки, сухари сдобные, хрустящие хлебцы).

Хлебом называют изделия массой более 500 г; булочными изделиями— массой 500 г и менее, выпекаемые из пшеничной муки; мелкоштучными булочными изделиями — массой 200 г и менее.

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной, пшеничный производят простой и улучшенный.

Ржаной хлеб. Простой хлеб выпекают из обойной, обдирной и сеяной муки. Он может быть формовой и подовый, весовой и штучный. Ржаной улучшенный хлеб готовят на заварках с добавкой солода, патоки, сахара, пряностей, тмина, кориандра. Заварной и московский хлеб выпекают из обойной муки с добавлением ржаного красного солода и тмина. Житный хлеб готовят из обдирной муки с добавлением патоки (3 %).

Ржано-пшеничный и пшенично-ржаной хлеб. Простой хлеб получают из смеси ржаной и пшеничной обойной муки. Добавка пшеничной муки улучшает структурно-механические свойства теста и увеличивает пористость хлеба. Соотношение видов муки может меняться в зависимости от вкусов и привычек населения от 80 : 20 до 20 : 80 (украинский) и от 60 : 40 до 40 : 60 (украинский новый).

К улучшенным сортам хлеба этой группы относят: (бородинский, из муки ржаной обойной и пшеничной второго сорта (в тесто вводят красный ржаной солод, патоку, сахар, кориандр); рижский из муки сеяной (85 %) и пшеничной первого сорта с добавлением тмина, белого солода, сахара или патоки; деликатесный — по рецептуре близок к рижскому, но ячменный солод здесь заменен ржаным. Из ржаной обдирной пшеничной муки второго сорта выпекают хлеб российский (70 : 30), дарницкий (60 :40), столичный (50: 50).

Пшеничный хлеб. Простой хлеб вырабатывают из муки первого, второго сортов и обойной. Наиболее распространенные сорта — забайкальский и степной. Выпекают в небольших количествах формовым и подовым. В рецептуру улучшенного пшеничного хлеба вводят сахар, и маргарин (2...7 %). К улучшенным относятся следующие сорта хлеба: красносельский, саратовский калач, ситный с изюмом, дорожный, горчичный, ромашка, домашний, городской и др.

Булочные изделия вырабатывают штучными из пшеничной муки высшего, первого и реже второго сортов. В рецептуру их входят сахар и жир (в сумме до 14 %, в отдельных видах изделий они могут отсутствовать), а также патока, молоко, изюм и другое дополнительное сырье. Большую часть объема производства составляют разного вида батоны, булки и булочки, кроме того, выпекают плетенки, халы, сайки, рогалики, арнауты, калачи. К группе булочных изделий относится также булочная мелочь массой 0,1 и 0,2 кг, вырабатываемая из пшеничной муки первого и второго сортов с добавлением сахара, маргарина, яиц. Это розанчики, булочки с маком или солью, витые соленые изделия, подковки, гребешки и др.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |