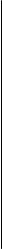

Цель третьего этапа — получение кристаллического сахара-песка. Он начинается с подачи очищенного сиропа в вакуум-аппараты для уваривания утфеля первой кристаллизации. При достижении необходимой концентрации сухих веществ в сироп для инициации кристаллообразования добавляют небольшое количество сахарной пудры. Кристаллы некоторое время доращивают до необходимых размеров, после чего утфель разделяют на центрифугах на кристаллы сахара и первый оттек. Оставшиеся в центрифугах кристаллы сахара промывают горячей водой. При этом получают второй оттек. После промывки сахар-песок выгружают из центрифуги, сушат и отправляют на склад. В первом и втором оттеках содержится значительное количество сахарозы. Для ее выделения первый и второй оттеки объединяют и направляют на уваривание утфеля второй кристаллизации. Получаемые при этом кристаллы желтого сахара и межкристаллическую жидкость разделяют на центрифугах. Желтый сахар промывают горячей водой. Первый и второй оттеки второй кристаллизации направляют на уваривание утфеля третьей кристаллизации. При этом получают сильнозагрязненные кристаллы сахара и оттек. Этот оттек называют мелассой, которую в дальнейшем перерабатывают, так как из нее уже нельзя выделить сахарозу, и удаляют

![]()

![]() из технологического процесса. Сахар, полученный на II и III ступенях кристаллизации, нельзя использовать в качестве пищевого продукта из-за его повышенной загрязненности. Поэтому его растворяют в диффузионном соке и в таком виде возвращают в технологический процесс.

из технологического процесса. Сахар, полученный на II и III ступенях кристаллизации, нельзя использовать в качестве пищевого продукта из-за его повышенной загрязненности. Поэтому его растворяют в диффузионном соке и в таком виде возвращают в технологический процесс.

|

Технологические операции свеклоперерабатывающего отделения:

Подача свеклы на переработку и очистка ее от примесей. Свеклу из бурачной или со сплавной площадки на завод подают гидротранспортером. Соотношение массы корнеплодов к массе воды в зависимости составляет от 1: 9 до 1 : 10.

Для удаления примесей из свекловичной массы в очистительном отделении завода имеются специальные песко-, ботво - и камне-ловушки, пневматические ботвоподъемники, моющие машины, транспортеры, водоотделители, хвостикоулавливатели, классификаторы и буферные емкости. На выходе из последней в значительной степени очищенная масса свеклы отделяется от воды и поступает в моечные машины. После этого корнеплоды направляются на дальнейшую переработку.

Получение свекловичной стружки. Для измельчения корнеплодов в стружку можно применять центробежные, барабанные и дисковые свеклорезки. В процессе измельчения корнеплодов в стружку у 30...40 % клеток разрушаются их стенки и оболочки. Сок из этих клеток практически полностью вымывается водой в диффузионных аппаратах. Из оставшихся неповрежденных клеток сок извлекают в процессе диффузии после тепловой денатурации белков протоплазмыв клетках.

Получение диффузионного сока. Стружка по ленточному транспортеру через специально устроенные в нем ленточные весы подается в диффузионные аппараты. В нашей стране диффузионный сок получают на установках двух типов: вертикальных и наклонных.

Рассмотрим технологию получения диффузионного сока на примере работы шнековой установки. Свекловичная стружка подается в загрузочный бункер аппарата с помощью ленточного транспортера. Шнек перемещает свекловичную стружку через все четыре рабочие зоны нагрева аппарата от нижней головной до хвостовой части. Обессахаренная стружка (жом) выводится из хвостовой части аппарата с помощью грабельного транспортера. В хвостовую часть аппарата подается свежая сульфитированная и очищенная жомопрессовая вода. Диффузионный сок выводят из аппарата через ситовую камеру, пропускают через мезголовушку и направляют на дальнейшую очистку. Отбор (выход) диффузионного сока на шнековых аппаратах составляет 120 % массы перерабатываемой свеклы. Температура свежей сульфитированной воды 65...68, а жомопрессовой 70...75 "С. Температуру сокостружечной смеси в первой зоне нагрева поддерживают 60...65 °С, во второй и третьей — 72...74 и в четвертой — 70...72 °С. Диффузионный сок при выходе из аппарата должен иметь температуру 30...35 °С. Длительность диффузии у аппаратов данного типа составляет 60-65 мин.

Основные операции сокоочистительного отделения:

Диффузионный сок кроме сахарозы содержит растворимые несахара. Последние представлены белками, пектиновыми веществами, редуцирующими сахарами, аминокислотами, амидами кислот, слабыми азотистыми основаниями, солями органических и неорганических кислот. Помимо разнообразных несахаров в соке содержится от 0,1 до 0,3 % мезги, а сам сок имеет слабокислую реакцию. Такой состав сока замедляет процесс кристаллизации сахарозы и приводит к значительным ее потерям с мелассой. Поэтому до начала кристаллизации диффузионный сок следует как можно более полно очистить и довести его реакцию до слабощелочной.

Очистку сока начинают с удаления мезги, а затем применяют известково-углекислотный способ очистки. Суть его заключается в обработке диффузионного сока известью с последующим осаждением ее избытка диоксидом углерода.

Обработка сока известью получила название дефекации, а осаждение избытка известкового молока диоксидом углерода — сатурации. Дефекацию подразделяют на преддефекацию и основную дефекацию.

Преддефекация. Практика применения негашеной извести для очистки диффузионного сока показала, что лучшие результаты достигаются в том случае, если известь первоначально добавляют в сок в небольших количествах (0,2...0,3 % массы свеклы), что приводит к возрастанию рН до 10,08... 11,4. Этот прием получил название преддефекации. Цель его -— создать оптимальные условия для максимального осаждения веществ коллоидной дисперсии (ВКД), высокомолекулярных соединений (ВМС) и нерастворимых солей кальция некоторых органических кислот, а также способствовать образованию коагулята, структура которого была бы достаточно устойчивой к избыточному количеству ионов кальция в условиях высоких значений рН (12,3... 12,4) и температуры (85....90"С).

В зависимости от характера введения извести в диффузионный сок различают оптимальную и прогрессивную преддефекации. При использовании оптимальной преддефекации диффузионный сок обрабатывают известью в один прием, т. е. все необходимое количество извести вводят в сок сразу. При прогрессивной преддефекации расчетную дозу извести вводят в сок постепенно и равномерно в течение 20...30 мин. При этом рН плавно повышается до оптимального значения.

В зависимости от температуры диффузионного сока, при которой его обрабатывают известью, преддефекацию подразделяют на холодную (35...50°С), теплую (50...65°С) и горячую (85...88°С). Наиболее полного осаждения несахаров и формирования плотного осадка (коагулята) достигают при проведении прогрессивной теплой преддефекации. В этом случае процессы коагуляции несахаров и образования осадка протекают в течение 7...10 мин. В случае холодной преддефекации продолжительность процесса достигает 15 мин, что приводит к формированию менее плотного осадка.

В процессе преддефекации идут два типа реакций, приводящих к очистке диффузионного сока от несахаров. Первый тип реакций связан с коагуляцией ВКД и ВМС, второй — с нейтрализацией кислот и осаждением кристаллоидов. Для ускорения этих реакций в диффузионный сок вводят суспензию сока II или I сатурации. В данном случае кристаллы СаС03, содержащиеся во вводимом продукте, выполняют роль центров коагуляции и кристаллизации. В целом этот прием повышает степень осаждения несахаров и увеличивает эффективность очистки диффузионного сока.

Основная дефекация. В результате проведения преддефекации подавляющая часть несахаров выводится из диффузионного сока. Но реакции разложения некоторых веществ органической природы только начинаются. Для их завершения необходима более высокая щелочность среды, повышенная температура и продолжительная экспозиция. Если реакции разложения окажутся незавершенными и будут продолжаться на следующих стадиях технологи

ческого процесса, то это приведет к снижению качества сиропа и сахара. Создание условий для этих реакций и их полное прохождение — цель основной дефекации.

ческого процесса, то это приведет к снижению качества сиропа и сахара. Создание условий для этих реакций и их полное прохождение — цель основной дефекации.

В ходе ее проведения идет разложение амидов кислот, солей аммония, редуцирующих веществ, омыление жиров и доосаждение анионов кислот.

Основная дефекация, так же, как и преддефекация, может быть холодной, теплой и горячей. К проведению основной дефекации приступают сразу после преддефекации, не проводя промежуточного фильтрования. При этом расходуют до 2/3 всей извести, предназначенной для очистки диффузионного сока. Обычно основную дефекацию проводят в два этапа. На первом этапе осуществляют холодную дефекацию. При этом должна обеспечиваться достаточно высокая степень аэрации сока. В результате проведения этого этапа, оптимальная продолжительность которого составляет 30 мин, полностью окисляются полифенолы, повышается растворимость извести и обеспечивается хороший контакт ее с соком. Получаемый продукт менее окрашен и в большей степени термоустойчив.

На втором этапе проводят горячую дефекацию, максимальная продолжительность которой может достигать 10 мин. Продолжительность и температура проведения обоих этапов основной дефекации, а также общий расход извести зависят от качества перерабатываемой свеклы. При переработке подмороженной, подгнившей и подвяленной свеклы увеличение продолжительности горячей дефекации оказывает отрицательное влияние на седиментационные и фильтрационные свойства сока. Поэтому при переработке дефектных корнеплодов продолжительность основной дефекации сокращают вплоть до полного отказа от ее проведения. В последнем случае необходимое количество известкового молока подают в трубопровод перед сатуратором. Процесс, при котором идет одновременная обработка диффузионного сока известью и сатурационным газом, получил название дефекосатурация.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |