От плотности и силы сцепления между частицами грунта в основном зависит производительность землеройных машин. Классификация основных видов грунтов по трудоемкости их разработки в зависимости от конструктивных особенностей используемых землеройных машин и свойств грунта приведена в ЕНиРе.

Грунт при разработке разрыхляется и увеличивается в объеме. Это явление, называемое первоначальным разрыхлением грунта, характеризуется коэффициентом первоначального разрыхления КР. Он представляет собой отношение объема разрыхленного грунта к объему грунта в естественном состоянии. Уложенный в насыпь разрыхленный грунт уплотняется под действием собственного веса, под влиянием массы вышележащих слоев грунта или механического уплотнения, движения транспорта и т. п.

Однако грунт длительное время не занимает того объема, который он занимал до разработки, сохраняя остаточное разрыхление, показателем которого является коэффициент остаточного разрыхления грунта КОР.

КР = 1,15…1,2 для песчаных грунтов; КР = 1,2…1,3 для глинистых грунтов.

Для обеспечения устойчивости земляных сооружений их возводят с откосами, крутизна которых характеризуется отношением высоты к заложению:

,

где т — коэффициент заложения.

Крутизна откоса зависит от угла естественного откоса, при котором грунт находится в состоянии предельного равновесия.

При глубине выемки более 5 м крутизна откосов устанавливается проектом. Откосы постоянных сооружений делаются более пологими, чем откосы временных сооружений, и бывают не менее чем 1:1,5.

Водоудерживающая способность или сопротивляемость грунта прониканию воды очень высока у глинистых грунтов и низка у песчаных. По этой причине последние называются дренирующими, т. е. хорошо пропускающими воду, а первые — недренирующими. Дренирующая способность грунтов характеризуется коэффициентом фильтрации Кф = 1...150 м/сут.

5.1.3. Подсчёт объёмов земляных работ

Объемы разрабатываемого грунта измеряют кубическими метрами плотного тела и квадратными метрами поверхности (уплотнение поверхности, планировка и т. д.).

Подсчет объемов разрабатываемого грунта сводится к определению объемов различных геометрических фигур. При сложных формах выемок и насыпей их разбивают на ряд более простых геометрических тел, которые затем суммируют. При этом допускается, что объем грунта ограничен плоскостями, отдельные неровности не влияют значительно на точность расчета.

В промышленном и гражданском строительстве приходится в основном рассчитывать объемы котлованов, траншей, выемок и насыпей при вертикальной планировке площадок.

Подсчёт объёмов земляных работ необходим для обоснованного выбора методов и средств их выполнения, установления необходимости отвозки или возможности распределения вынутого из котлованов или траншей грунта на прилегающей территории и последующего его использования для устройства обратных засыпок, определения стоимости и продолжительность производства земляных работ.

Определение объёмов котлованов. Уточнив размеры котлована понизу ВК и LК, назначив крутизну откосов m и зная глубину котлована H, определяют размеры котлована поверху BВК, LВК и затем вычисляют объём грунта, подлежащего разработке при устройстве котлована.

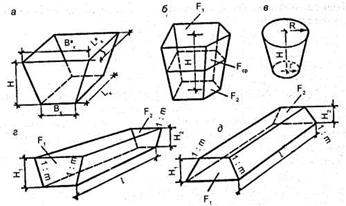

Объём котлована VК прямоугольной формы с откосами (рис. 5.1, а) определяют по формуле:

VК = H/6[(2ВК + ВВК)LК+(2ВВК+ВК)LВК],

где BК и LК - ширина и длина котлована по дну, м; BКВ и LКВ - то же, поверху;(BКВ=BК + 2Hm; LКВ= LК + 2Нт); т — коэффициент откоса; H - глубина котлована, м.

Объём котлована, имеющего форму многоугольника с откосами (рис. 5.1, б),

VК = H/6*(F1 + F2 + 4FСР),

где F1 и F2 - площади дна и верха котлована, м; FСР - площадь сечения по середине его высоты, м2.

Объём квадратного котлована с откосами:

![]()

Объём круглого в плане котлована с откосами (рис. 5.1, в):

Vк = πН/3(R2 + r2 + Rr)

где R и r - радиусы верхнего и нижнего оснований котлована.

Рис. 5.1. Схема для определения объемов земляных работ при устройстве котлованов, траншей, насыпей: а, б, в – котлованы прямоугольные, многоугольные, круглые;

г – траншея с откосами; д – насыпь.

Котлованы для сооружений, состоящих из цилиндрической и конической частей обычно возводятся группами, т. е. по несколько в одном котловане, отрывают в два этапа: вначале устраивают общий прямоугольный котлован с размерами Bк, Lк понизу и BКВ, LКВ поверху от отметки заложения их цилиндрической частей, а затем делают углубления для конических частей сооружения. Соответственно и объёмы земляных работ определяют в два этапа: вначале рассчитывают объём общего прямоугольного котлована по приведённым выше формулам, а затем объём конических углублений с использованием приведённой формулы усечённого конуса.

При расчётах объёмов земляных работ следует также учитывать объёмы въездных и выездных траншей:

где Н - глубина котлована в местах устройства траншей, м; b - ширина их понизу, принимаемая равной при одностороннем движении 4,5 м и при двухстороннем - 6 м; m - коэффициент откоса (уклона) въездной или выездной траншеи (от 1: 10 до 1 : 15).

Общий объём котлована с учётом въездных и выездных траншей:

Vобщ = VК + nVВ. ТР.,

где VК - объём собственно котлована, м3; n - количество въездных и выездных траншей; VВ. ТР. - их объём, м3.

Из общего объёма котлована следует выделить объём работ по срезке растительного слоя, а также объём работ по срезке недобора, который оставляют у дна котлована, разрабатываемого экскаватором.

Объём срезки растительного слоя:

VС = VСК + VСР,

где Vск - объём срезки грунта в пределах котлована, м3; Vср - то же, в пределах рабочей зоны, м3.

VСК = BКВLКВtС,

где Bкв, Lкв - ширина и длина котлована поверху, м; tс - толщина срезаемого слоя.

VСР = B·l,

где B - ширина рабочей зоны на берме котлована, необходимая для складирования материалов, конструкций и движения строительных машин, принимаемая равной 15-20 м; l - протяженность рабочей зоны, м.

Объём работ по зачистке недобора по дну котлована

Vз. к = BКLКhН,

где Bк, Lк - ширина и длина котлована понизу, м; hН - толщина недобора, определяемая в зависимости от вида рабочего оборудования экскаватора и вместимости его ковша, м.

Для определения объёмов траншей продольный профиль траншеи делят на участки с одинаковыми уклонами, подсчитывают объёмы грунта для каждого из них и затем суммируют.

Объём траншеи с вертикальными стенками

VТР = BТР(H1 + H2)L/2 или VТР = (F1 + F2)L/2,

где BТР - ширина траншеи; H1 и H2 - глубина её в двух крайних поперечных сечениях; F1 и F2 - площади этих сечений; L - расстояние между сечениями.

Объём траншеи с откосами можно определить по выше приведённой формуле, при этом площади поперечных сечений

F1,2 = (Bтр + mH1,2)H1,2.

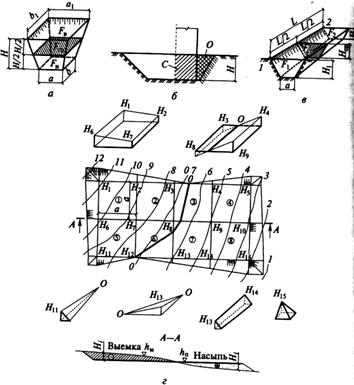

Объем обратной засыпки пазух котлована (рис. 5.2, б):

Vобз = V – а1 b1 Н,

где а', b' — размеры здания в плане.

Рис. 5.2. Схемы определения объемов земляных работ:

а, в – геометрические схемы определения объема соответственно котлована и траншеи;

б – разрез котлована; г – план площадки с откосами (с линией нулевых работ

и схематическим представлением геометрических фигур для определения объемов

разрабатываемого грунта); С – сооружение; О – обратная засыпка.

При расчете объемов траншей и др. линейно протяженных сооружений их продольные профили делят на участки между точками перелома. Для каждого такого участка объем траншеи вычисляют отдельно, после чего их суммируют. Так, объем траншеи на участке между пунктами 1 и 2 (рис. 5.2, в) вычисляют по формулам:

V1-2 = (F1 + F2)L1-2/2 (завышенный)

V1-2 = Fср·L1-2 (заниженный),

где F1, F2 — площади поперечного сечения в соответствующих пунктах продольного профиля; Fср — площадь поперечного сечения на середине расстояния между пунктами 1 и 2.

Более точно

V1-2 = [Fср + m(H1 + H2)2/12]L1-2

или

V1-2 = [F1/2 + F2/2 - m(H1 - H2)2/6]L1-2.

Более точно

V1-2 = [Fср + m(H1 + H2)2/12]L1-2

или

V1-2 = [F1/2 + F2/2 - m(H1 - H2)2/6]L1-2.

Для получения объемов планировочных работ всю площадь на плане с горизонталями делят на элементарные участки, затем суммируют объемы работ по ним. В качестве элементарных участков обычно применяют квадраты (реже прямоугольники и треугольники) со стороной 10...100 м. Чем спокойней рельеф местности, тем больше сторона квадрата.

В вершинах квадратов приемами, известными из курса геодезии, подсчитывают рабочие отметки Н1 (разность между проектными отметками – отметками планировки hп и отметками местности – отметками поверхности земли hм). Рабочие отметки со знаком плюс «+» указывают на необходимость устройства насыпи, отметки со знаком минус «-» — выемки (рис. 5.2, г).

Между двумя вершинами с рабочими отметками разного знака всегда находят такую точку, в которой рабочая отметка равна 0, в этой точке не требуется никаких земляных работ. Расстояние от этой точки до вершин, имеющих соответствующие рабочие отметки H3 и H4 (или H8 и H9), находят по правилу пропорциональности сторон подобных треугольников:

X1 = aH3/(Н3 + Н4),

где Х1 — расстояние нулевой точки от вершины, имеющей отметку H3; а — сторона квадрата между вершинами с рабочими отметками H3 и H4; H3, H4 — абсолютные величины параметров.

Соединяя нулевые точки, получают линию нулевых работ, отделяющую зону планировочной выемки от зоны планировочной насыпи (линия 0 — 0 на рис. 5.2, г). Объемы выемок или насыпей, заключенные в отдельных квадратах или в их частях, рассчитывают по формулам, приведенным в табл. 5.1.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 |