Эффективность СВЧ-аппарата зависит от работы генератора СВЧ-магнетрона и определения сферы его использования в технологической линии.

Для промышленной обработки сырья и полуфабрикатов разрешено использовать только отдельные участки СВЧ-диапазона волн f = 900±15 МГц и f = 2400±50 Гц.

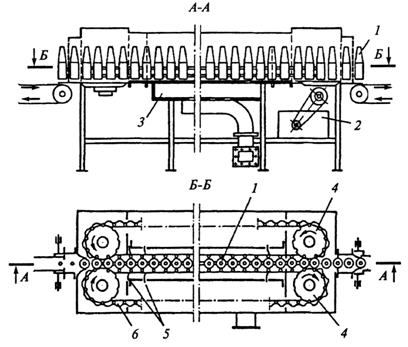

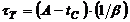

В пищевой промышленности широко распространены пастеризация и стерилизация пищевых продуктов (пива, соков, компотов и т. п.) в таре. Для этих целей разработана специальная СВЧ-установка (рис. 4.40).

Из-за сравнительно высокой стоимости СВЧ-энергии экономически выгоднее применять предварительный подогрев обрабатываемого пищевого продукта перед пропусканием его через электромагнитную систему (ЭС). Осуществление СВЧ-пастеризации и СВЧ-стерилизации в ЭС целесообразно при температурах близких к температурам пастеризации и стерилизации соответствующих материалов.

Установка (рис. 4.40) состоит из ЭС, изготовленной на основе прямоугольного волновода сечением 0,22×0,104 м, внутри которого с помощью цепного конвейера 6 перемещается обрабатываемый продукт 1 в таре. Цепной конвейер выполнен из фторопласта, что обеспечивает малое поглощение энергии элементами конвейера. При установке элементов конвейера иной формы можно обрабатывать пищевые продукты в таре различного типа и размеров (бутылки, банки и т. п.).

Тяговая звездочка 4 цепного конвейера закреплена на выходном валу привода. В приводе 2 установлен электродвигатель постоянного тока, что позволяет изменять скорость конвейера в широких пределах и тем самым подбирать рациональный режим обработки. В качестве источника применен магнетронный генератор с выходной мощностью 25 кВт с частотой 915 МГц. Особенностью установки является то, что возбуждение электромагнитного поля в рабочем волноводе осуществляется с помощью возбудителя 3, имеющего несколько цепей связи, расположенных таким образом, что поглощение энергии пищевым продуктом происходит равномерно.

В данной установке применена гребенчатая шлюзовая система 5, каждый шлюз который выполнен из специального материала, поглощающего СВЧ-энергию. Расстояние между гребенками рассчитано в зависимости от размера тары, поэтому при движении конвейера в каждый момент времени одна из трех гребенок шлюзового устройства всегда закрыта. Это снижает излучение в окружающее пространство СВЧ-энергии до допустимого уровня. Соответствующее расположение щелей возбуждения обеспечивает равномерное поглощение электромагнитной энергии обрабатываемым продуктов, и на первые гребенки шлюзовых устройств выделяется не более 2…5% мощности генератора. Каркас установки имеет подъемные устройства, позволяющие выставлять уровень конвейера при встраивании, в технологические линии.

Рис. 4.40. СВЧ-установка

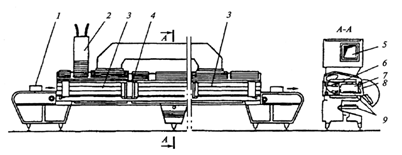

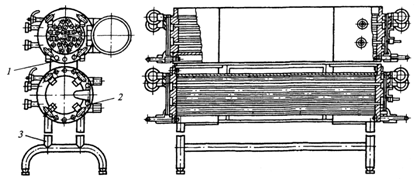

Примером модульного исполнения конвейерной установки может служить «Гигатрон-F» (рис. 4.41) предназначенный для размораживания блоков рыбы, рыбного филе, мяса от температуры -20 до -2…0°C. В этом аппарате наблюдается снижение потерь массы в воде на 3…10%. Продолжительность размораживания составляет 10…15 мин.

В зависимости от мощности магнетронов 6 такие гигатроны в режиме размораживания обеспечивают производительность 200…3000 кг/ч. При этом число модулей 3 колеблется от 2 до 6. Обрабатываемый продукт 1 загружают на ленту транспортера 9, снабженного плавно регулируемым приводом. Модули со стороны загрузки и выгрузки снабжены устройствами для предотвращения утечки СВЧ-энергии. Узел ввода энергии 2 обеспечивает питанием магнетроны в каждой модульной секции.

Рис. 4.41. Конвейерная модульная установка "Гигатрон-30F"

Понижение температуры воздушной среды осуществляется с помощью приборов охлаждения, которые являются составным элементом в холодильной установке, до -30°C и по каналу 5 поступает в рабочую камеру 7. Для санитарной обработки рабочей камеры боковые стенки 8 всех модулей выполнены откидными. Закрытое их состояние фиксируется запорами 4.

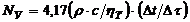

Определение производительности и энергозатрат. Удельная мощность NУ (Вт/м3), расходуемая на нагрев продукта, равна

,

,

где: ρ – плотность продукта, кг/м3; c – теплоемкость продукта, Дж/(кг·К); ηТ - термический КПД процесса; ∆t – приращение температуры за интервал времени ∆τ, °C; ∆t/∆τ – темп нагрева образца, °C/с.

Продолжительность нагрева τН (с) в СВЧ-аппарате кулинарных изделий при оптимальной загрузке составляет

,

,

где: m – масса продукта, кг; tН, tК – начальная и конечная температуры продукта, °C; N – мощность СВЧ-аппарата, Вт; η – КПД аппарата; ε – коэффициент поглощения.

Продолжительность обработки колбасных изделий τТ (с) определяется по формуле:

,

,

где: A, β – коэффициенты, зависящие от вида продукта, (для докторской колбасы A = 137·103, β = 0,79, для чайной A = 35·103, β = 0,63); tС – температура стерилизации, °C (tС = 86°C).

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте процесс выпечки тестовой заготовки в трех периодах.

2. Охарактеризуйте процесс обжаривания в двух периодах.

3. Приведите классификацию печей.

4. Охарактеризуйте основные виды хлебопекарных печей.

5. С какой целью используется оборудования для обработки поверхности мясного сырья?

6. Каково устройство и принцип работы печи ФТЛ-2-66?

7. Каково устройство и принцип работы печи Брувера-Салихова?

8. Как определяются производительность и энегрозатраты на работу печей?

9. С какой целью используется СВЧ-нагрев в пищевой технологии и каковы его преимущества?

10. Каково устройство и принцип работы СВЧ-установки для стерилизации и пастеризации

11. Каково устройство и принцип работы СВЧ-установки для размораживания пищевых продуктов?

12. Как определяются производительность и энегрозатраты СВЧ-установок?

13. С какой целью используется оборудование для обжарки в пищевой технологии?

14. С какой целью используется оборудования для обработки поверхности мясного сырья?

15. К каким выводам приводит сравнительная характеристика опалочных и ротационных печей?

16. Принцип работы опалочной и ротационной печей.

17. Из каких основных статей складывается расход теплоты в обжарочных печах?

18. Охарактеризуйте особенности устройства и работы шпарильного оборудования, рассмотренного в данном разделе.

19. На что затрачивается энергия пара в шпарителе?

20. Какова сравнительная характеристика аппаратов для обжаривания?

4.4. Оборудование для охлаждения и замораживания пищевых сред

Изучить самостоятельно [2, с. 894…899]:

1. Классификация процессов охлаждения и замораживания.

2. Научное обеспечение процессов охлаждения и замораживания.

3. Классификация оборудования.

4.4.1 Охладительные установки и охладители

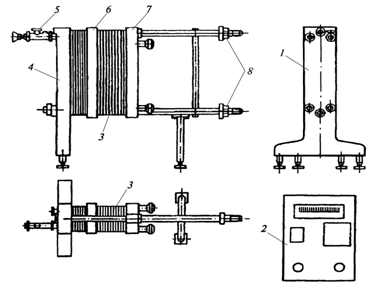

Трубчатый охладитель П8-ОУВ/2 (рис. 4.42) предназначен для охлаждения молока в закрытом потоке после секции пастеризации пластинчатых теплообменников или трубчатых пастеризаторов.

Установка состоит из верхнего 1 и нижнего 2 цилиндров, смонтированных один над другим на общей раме 3. По конструкции цилиндры не отличаются от цилиндров трубчатых пастеризаторов. Разница в том, что вместо теплоносителя подается хладоноситель: в нижнем цилиндре хладоносителем служит холодная вода, а в верхнем – рассол. Молоко последовательно проходит через две трубки нижнего цилиндра, затем верхнего.

Техническая характеристика: производительность – 3000·л/ч; габаритные размеры 1,5×0,5×1,2 м; масса – 230 кг.

Рис. 4.42. Трубчатый охладитель П8-ОУВ/2

Пластинчатая охладительная установка АОЗ-У6 (рис. 4.43) предназначена для охлаждения сусла перед брожением и пива перед розливом. Установка состоит из собственно охладителя, пульта управления, регулирующего клапана 3 на рассольном трубопроводе и теплопередающих пластин 1, изготовленных из нержавеющей стали.

Часть теплообменника, охлаждаемая одним теплоносителем и состоящая из одного или нескольких пакетов, представляет собой секцию. Пластины разбиты на две секции, отделенные одна от другой специальной плитой 4. В зависимости от наличия и расположения сквозных отверстий на углах пластин в секциях создаются пакеты пластин с одним направлением потока жидкости. Пластины прижимаются к стойке 2 с помощью нажимной плиты 5 и нажимных устройств 6 на направляющих.

Горячее сусло из отстойного аппарата насосом нагнетается в первую секцию, где охлаждается холодной водой с 70 до 25°C. Из секции водяного охлаждения сусло поступает во вторую секцию, где охлаждается рассолом до 6…7°C и выводится из аппарата. Сусло движется двумя параллельными потоками между стойкой и пластинами. Охлаждающая жидкость двумя параллельными потоками движется навстречу суслу между пластинами. Если за один проход между пластинами сусло не успевает охладиться до определенной температуры, то его пропускают через следующую группу пластин этого же теплообменника.

Рис. 4.43. Пластинчато-охладительная установка АОЗ-У6

Рис. 4.43. Пластинчато-охладительная установка АОЗ-У6

Конструкции теплообменных пластин приведены в [3]. Пластины типа П-1 используются для теплообменников производительностью до 5,0 м3/ч; типа П-2 – до 10 м3/ч; типа П-3 – для более высокой производительности.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |