Подземные гидранты устанавливают в специальных колодцах, закрываемых крышкой. Пожарную колонку навинчивают на подземный гидрант только при его использовании. Надземный гидрант находится выше поверхности земли с закрепленной на нем колонкой.

Основными требованиями, предъявляемыми к гидрантам, являются обеспечение быстрого пуска воды и их незамерзаемость.

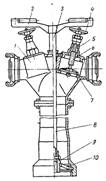

Пожарный подземный гидрант, представленный на рис. 2.20, состоит из трех частей, отлитых из серого чугуна: клапанной коробки 9, стояка 5 и установочной головки 4.

В зависимости от глубины колодца гидранты выпускают высотой 750 — 2500 мм с интервалом 250 мм (всего восемь типоразмеров). В собранном виде гидрант устанавливают на фланце тройника 10 водопроводной сети.

Чугунный пустотелый клапан 12 каплеобразной формы собран из двух частей, между которыми установлено резиновое уплотнительное кольцо 11. В верхней части клапана имеются фиксаторы 8, которые перемещаются в продольных пазах клапанной коробки.

Шпиндель 7, пропущенный через отверстие крестовины стояка, ввинчен в нарезную втулку в верхней части клапана. На другом конце шпинделя закреплена муфта 6, в которую входит квадратный конец штанги 3. Верхний конец штанги заканчивается также квадратом для торцевого ключа пожарной колонки.

Вращением штанги и шпинделя (при помощи торцевого ключа пожарной колонки) клапан гидранта благодаря наличию фиксаторов может совершать только поступательное движение, обеспечивая его открывание или закрывание.

|

При открывании и опускании клапана один из его фиксаторов закрывает спускное отверстие 2, расположенное в нижней части клапанной коробки, предотвращая попадание воды в колодец гидранта.

Рис. 2.1 Пожарный подземный гидрант

1— сливная трубка; 2 — спускное отверстие; 3—штанга; 4—установочная головка; 5 — стояк; 6 — муфта; 7— шпиндель; 8 — фиксаторы; 9 — клапанная коробка; 10— тройник водопроводной сети 11— уплотняющее резиновое кольцо;

12 — клапан

Для прекращения отбора воды из водопроводной сети и шпинделя клапан гидранта поднимается вверх обеспечивая при этом открывание фиксатором спускного отверстия. Оставшаяся после работы гидранта вода в стояке вытекает через спускное отверстие и сливную трубку 1 в колодец гидранта, откуда удаляется принудительным способом. Для предотвращения попадания воды в корпус гидранта на сливной трубе установлен обратный клапан.

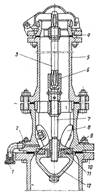

Рис. 2.2 Пожарная колонка

1 — головка; 2 — рукоятка; 3 — торцевой ключ; 4 — маховичок; 5 — крышка; 6 — шпиндель; 7 — тарельчатый клапан; 8 — корпус; 9 — квадратная муфта; 10 — бронзовое кольцо

Техническая характеристика подземного пожарного гидранта

Условный проход, мм ........………………………………………….... 125

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) .………………………………..…... 1(10)

Частота вращения штанги до полного открывания клапана, обороты...12 15

Усилие при открывании гидранта Н (кг) …………………………..150(15)

Колонка пожарная является съемным приспособлением, устанавливаемым на подземный гидрант для его открывания и закрывания.

Колонка (рис. 2.2) состоит из корпуса 8, головки 1, отлитых из алюминиевого сплава АЛ-6, и торцевого ключа 3. В нижней части корпуса колонки установлено бронзовое кольцо 10 с резьбой для установки на гидрант. Головка колонки имеет два патрубка с муфтовыми соединительными головками для присоединения пожарных рукавов.

Открывание и закрывание патрубка осуществляется вентилями, которые состоят из крышки 5, шпинделя 6, тарельчатого клапана 7, маховичка 4 и сальникового набивочного уплотнения.

Торцевой ключ представляет собой трубчатую штангу, в нижней части которой закреплена квадратная муфта 9 для вращения штанги гидранта. Вращение торцевого ключа производится рукояткой 2, закрепленной на верхнем его конце. Уплотнение места выхода штанги в головке колонки обеспечивается набивочным сальником.

Установка головки на гидрант осуществляется вращением ее по часовой стрелке, а открывание гидранта и вентилей колонки соответственно вращением (против часовой стрелки) торцевого ключа и маховичком.

Для предотвращения гидравлического удара открывание гидранта обеспечивается только при закрытых вентилях колонки. Выполнение этого условия достигается блокировкой торцевого ключа при открытых вентилях колонки. При этом шпиндель с маховичками оказывается в плоскости вращения рукоятки торцевого ключа, что исключает возможность его вращения и, следовательно, открывание гидранта при открытых вентилях колонки.

Техническая характеристика колонки пожарной

Условный проход Ду, мм …………………………………125

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) ..…………………... 0,8(8)

Условный проход соединительной головки, мм ………... 80

Масса, кг, не более.......………………………………….. 18

Эксплуатация пожарных гидрантов и колонок. Пожарные гидранты, как правило, устанавливают вдоль улицы на водопроводной сети на расстоянии 50...120 м друг от друга, обеспечивая при этом удобный подъезд и использование. Для нахождения подземных гидрантов на стенах зданий и сооружений, против которых установлен гидрант, прикрепляют специальную табличку или светоуказатель места нахождения и диаметр гидранта.

В каждой пожарной части должен быть справочник с указанием в обслуживающем районе места расположения гидрантов и их технического состояния. Контроль за техническим состоянием пожарных колонок осуществляют внешним осмотром при смене караулов, проверяя сохранность резьбовых соединений и закрывание вентилей. Один раз в год колонки подвергают гидравлическим испытаниям под давлением 1 МПа (10 кгс/см2). При этом просачивание воды через сальниковые уплотнения не допускается.

При установке колонки на гидрант необходимо, чтобы вентили напорных патрубков были закрыты. В противном случае блокировка торцевого ключа не позволит навинтить колонку на гидрант.

Отбор воды насосом пожарного автомобиля необходимо осуществлять по двум параллельно присоединенным к колонке рукавам (диаметром 66 мм), один из которых должен быть напорно-всасывающим, а другой — напорным. Клапан гидранта открывают в следующем порядке: поворачивают рукоятку торцевого ключа колонки на 2...3 оборота и наполняют ее водой (при этом слышен характерный шум поступающей воды). После прекращения шума следует сделать паузу и продолжить вращение рукоятки торцевого ключа до полного открывания клапана гидранта. Затем вращением маховичков против часовой стрелки открывают вентили напорных патрубков колонки.

Закрывают гидрант в обратной последовательности при закрытых вентилях напорных патрубков колонки. При отвинчивании колонки торцевой ключ должен быть неподвижен.

Раздел 3. ПОЖАРНАЯ СВЯЗЬ

Пожарная связь организуется для быстрого и точного приема сообщения о пожаре, своевременного вызова дополнительных сил, поддержания связи с подразделениями, находящимися в пути и на месте пожара, связи между подразделениями на пожаре, передачи информации должностным лицам о ходе тушения пожара, для повседневной оперативной связи подразделений и должностных лиц. По назначению различают связь извещения, диспетчерскую и на пожаре.

Связь извещения служит для приема вызовов на пожары и другие стихийные бедствия или для оперативной информации о состоянии объекта. В связь извещения входят городская и местная телефонная связь, специальная пожарная телефонная связь с наиболее важными объектами, аварийными службами, организациями, должностными лицами и наблюдательными пунктами, электрическая и автоматическая пожарная сигнализация.

Центральный пункт пожарной связи соединяют с городской автоматической телефонной станцией (АТС) специальными линиями. Набором двузначного номера "01" абонент соединяется с ЦППС и передает соответствующую информацию. При ручных телефонных станциях после заявления о пожаре телефонисты немедленно соединяют абонента с АТС или пожарной частью.

Связь извещения с детскими учреждениями, больницами, клубами, кинотеатрами, театрами может быть прямой или через АТС города (населенного пункта). Прямую телефонную связь используют не только для приема (передачи) сообщения о пожаре, но и для передачи информации о противопожарном состоянии объекта.

При наличии в городе или на объекте н скольких пожарных частей и отдельных постов прямую связь между ними организуют непосредственно или через ЦППС гарнизона пожарной охраны.

Диспетчерская связь предназначена для передачи распоряжений подразделениям о выезде на пожары, стихийные бедствия или на практические занятия; получения с места пожара информации и передачи ее заинтересованным организациям и должностным лицам; получения информации от пожарных частей о выезде на пожары, стихийные бедствия, аварии или на практические занятия; поддержания непрерывной связи с подразделениями, находящимися в пути и на месте происшествия.

Обычно в состав диспетчерской связи включают прямую телефонную и радиосвязь ЦППС с пунктами связи отрядов, частей и отдельных пожарных постов; прямую телефонную связь с аварийными (водопровода, газовой, энергетической), медицинской и милицейской службами, другими заинтересованными организациями и должностными лицами; телефонную и радиосвязь с пожарными подразделениями, находящимися в пути и на месте пожара, стихийного бедствия, аварии или на практических занятиях; телефонную и радиосвязь с руководителем тушения пожара и его штаба.

Связь на пожаре служит для организации четкого и непрерывного управления действиями пожарных подразделений, передачи информации и приказаний руководителя тушения пожара на ЦППС и заинтересованным организациям. По функциональному назначению связь на пожаре разделяется на связь информации, управления и взаимодействия.

Связь информации устанавливают для передачи сообщений на ЦППС и должностным лицам о ходе тушения пожара, для вызова дополнительных сил и средств из пожарных подразделений, аварийных служб, воинских частей, нарядов милиции, а также рабочей силы и механизмов с предприятий. Эта связь также должна обеспечить информацию следующих на пожар подразделений об обстановке, путях въезда на объект и т. п.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |