При тушении пожара собирают всасывающую линию на один или два рукава с всасывающей сеткой. Всасывающую сетку опускают в воду на глубину не менее 0,6 м от поверхности воды. Напорную рукавную линию собирают в зависимости от условий работы и обстановки на пожаре.

Двигатель включают при нейтральном положении рычага коробки передач и выжатой педали сцепления. Отпускают педаль сцепления и доводят педалью газа частоту вращения до 15...20с-1. Происходит всасывание воды из водоема, после чего увеличивают частоту вращения до рабочего режима 25...30 с-1.

Работа насоса без всасывающей сетки не допускается. Если насос не забирает воду из водоисточника, необходимо залить в полость насоса 100...250 г масла через всасывающий патрубок или смазать шестерни консистентной смазкой (солидолом) через пресс-масленку. Работать без воды длительное время насос не может, иначе быстро изнашиваются поверхности трения.

В транспортном положении насос с муфтой и валом привода выводят из зацепления с храповиком коленчатого вала. При помощи крайних отверстий лап и фиксаторов насос закрепляют в выключенном положении на кронштейне. После окончания работы шестеренного насоса в него заливают 200...500 г масла М10Б, прокручивают шестерни на 6...10 оборотов и закрывают заглушками штуцеры.

а)

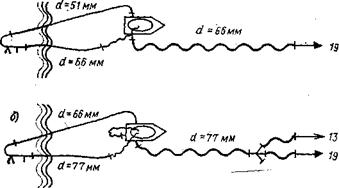

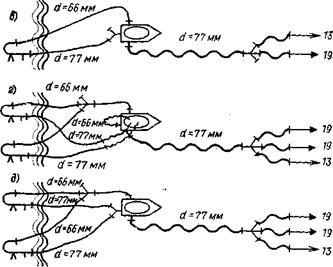

Рис. 5.26. Схемы забора воды гидроэлеватором:

а — при подаче одного ствола; б — при подаче двух стволов (диаметр трубопровода из цистерны в насос недостаточен); в — при подаче двух стволов с применением водосборника; г, д — при подаче трех стволов.

Подача воды из открытых водоисточников при помощи гидроэлеватора осуществляется по различным схемам. По наиболее распространенной схеме, изображенной на рис. 5.26., емкость для воды пожарной автоцистерны используют как промежуточную. Забор и подачу воды по такой схеме осуществляют в следующем порядке:

установить АЦ и собрать рукавную линию по схеме (см. рис. 5.26), устранить резкие перегибы в рукавах, в цистерну через люк опустить напорно-всасывающие рукав и для устранения резких перегибов закрепить его рукавной задержкой;

выжав сцепление, включить коробку отбора мощности на насос и плавно отпустить педаль сцепления;

выключить сцепление рычагом из насосного отсека;

открыть одну напорную задвижку на насосе (к гидроэлеватору) и задвижку на трубопроводе от цистерны; остальные задвижки и краны должны быть закрыты;

включить сцепление;

рычагом «Газ» увеличить частоту вращения вала насоса до 2000 об/мин;

при возвращении воды от гидроэлеватора в цистерну открыть задвижку на напорном коллекторе насоса (к стволу);

установить необходимый напор на насосе (70...80м);

следить за уровнем воды в цистерне и регулировать его открыванием (закрыванием) задвижки на напорном коллекторе насоса (к стволу) и частотой вращения вала насоса рукояткой «Газ».

Способ, показанный на рис. 5.26 а, применяют для подачи на тушение одного ствола диаметром 19 или 13 мм.

В случаях когда необходимо подавать воду на тушение пожаров через два ствола (расход до 10 л/с), а диаметр трубопровода из цистерны в насос недостаточен для поддержания уровня воды в емкости и стабильной работы насосной установки, необходимо всасывающий рукав от насоса опустить в емкость через люк (рис. 5.26 б). Для насосов ПН-40 и ПН-30 в этом случае достаточно использовать водосборник, на один патрубок которого установлена заглушка, а к другому подсоединен рукав от гидроэлеватора (рис. 5.26 в). Во время запуска вакуумный клапан должен быть открыт для выпуска воздуха. После запуска такой системы необходимо закрыть задвижку от цистерны и затем подать воду к стволам.

В некоторых случаях устанавливают разветвление перед водосборником, через которое выпускают воздух при запуске системы, воздух в насос не попадает, что ускоряет запуск системы.

При подаче воды на пожар в количестве 10...20 л/с используют два гидроэлеватора, включаемые параллельно (рис. 5.26 г, д). Запускают в работу гидроэлеваторы поочередно: сначала один, потом другой.

Наиболее характерными ошибками при работе с гидроэлеваторами являются:

· перекручивание и перегибы рукавов при прокладке рукавных линий;

· резкое открывание напорных задвижек при подаче воды к стволам;

· снижение давления в рукавной линии от гидроэлеватора к водосборнику на всасывающей полости насоса;

· при использовании водосборника подача воды к стволам при открытой задвижке на трубопроводе от емкости цистерны;

· неполное открывание напорной задвижки на насосе при подаче воды к гидроэлеватору при запуске;

· превышение предельного расстояния до водоисточника.

При использовании гидроэлеваторов для забора и подачи воды к пожару необходимо знать количество воды, необходимое для запуска системы. Воды в емкости должно быть достаточно для заполнения всей рукавной системы до гидроэлеватора и от него к насосу. С учетом продолжительности запуска системы расчетный объем воды должен быть с коэффициентом запаса не менее двух.

Данные по объему воды в одном пожарном рукаве длиной 20 м при диаметре рукава: 51 мм — 40 л; 66 мм — 70 л и 77 мм — 95л.

При техническом обслуживании гидроэлеваторов необходимо проверять; наличие и исправность резиновых прокладок в соединительных головках; крепление и чистоту решеток во всасывающем отверстии; плотность фланцевых соединений и затяжку гаек; чистоту отверстия конического насадка.

Глава 5.2. Технические средства пенного тушения.

Применять пену для тушения пожаров предложил в 1902 г. русский инженер . В 1904 г. этот способ получил одобрение химической секции Русского технического общества. Пена была признана эффективным средством пожаротушения. В качестве пенообразователя был использован лакричный экстракт с добавлением бикарбоната натрия. При воздействии на эту смесь кислоты выделялся углекислый газ, который вспенивал водный раствор. Пена, полученная в результате химической реакции щелочной и кислотной составляющих, была названа химической.

Растворы, полученные , стали основой рецептуры сухих порошков. Возможность перехода от раствора к порошкам для получения химической пены появилась после создания в 1925 г. пеногенератора. Из сухого порошка можно было получить качественную огнетушащую пену кратностью 5...6. Рецепт этого порошка был предложен в 1927 г. -Ивановским и был довольно сложным в изготовлении.

С 1930 г. промышленность начала выпускать порошки ПГП-1, ПГП-2 и ПГП-3 по упрощенной рецептуре, основой которой были сернокислый алюминий (45...60 %), бикарбонат натрия (22...46 %) и солодковый экстракт (1...8 %).

В последствии наибольшее распространение получила воздушно-механическая пена, которая по сравнению с химической, проще в приготовлении, менее опасна для людей и окружающей среды.

В настоящее время пена является одним из основных огнетушащих средств. Грамотное использование огнетушащих пен позволяет в короткий срок ликвидировать пожары различной степени сложности.

Виды пен и их свойства.

Для тушения пожаров воду используют не только в виде струй, но и в виде массы растянутых пленок — в быту такую массу называют пеной. Если массу растянутых пленок-пузырей стабилизировать на некоторое время, то нанесенная на поверхность горящей жидкости пена будет препятствовать поступлению паров горючей жидкости в зону горения. В этом случае процесс горения ослабевает и при заполнении пеной затухает. Таким образом происходит тушение пламени горючей жидкости.

Основным средством тушения нефтепродуктов и некоторых твердых горючих веществ является воздушно-механическая пена. Пена представляет собой ячеисто-пленочую дисперсную систему, состоящую из массы пузырьков газа или воздуха, разделенных тонкими пленками жидкости. С введением большого количества газа пленки растягиваются и их толщина уменьшается. Чтобы газ не разорвал стенку пузырька, она должна быть достаточно прочной.

Получают воздушно-механическую пену механическим перемешиванием пенообразующего раствора с воздухом.

Полученная огнетушащая пена характеризуется следующими основными показателями:

· устойчивостью — способностью пены противостоять разрушению в течение определенного времени;

· кратностью — отношением объема пены к объему исходной жидкости. Различают пены низкой (до 10), средней (от 10 до 200) и высокой (свыше 200) кратности;

· вязкостью — способностью пены к растеканию по поверхности;

· дисперсностью — степенью измельчения, т. е. размерами пузырьков.

Важной характеристикой огнетушащей пены является ее электропроводность, от которой зависит степень безопасности пожарного при тушении горящих электроустановок.

Основным огнетушащим свойством пены является ее способность препятствовать поступлению в зону горения горючих паров и газов, в результате чего горение прекращается. Существенную роль играет также охлаждающее действие огнетушащих пен, которое в значительной степени присуще пенам низкой кратности, содержащим большое количество жидкости.

Для расчета пенных средств тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах необходимо знать площадь пожара, нормативную интенсивность подачи средств тушения и техническую характеристику аппаратов пожаротушения.

Пенообразователи и смачиватели для

получения воздушно-механической пены.

До 1985г. для тушения пожаров наиболее широко применяли пенообразователь ПО-1, представляющий собой темно-коричневую жидкость. Пенообразователь ПО-1 состоит из 84 % керосинового контакта, 4...5 % клея костного, 10...12 % этилового спирта-сырца или концентрированного этиленгликоля. Керосиновый контакт — поверхностно-активное вещество, способствующее образованию пены. Его получают при контактной очистке керосинового дистиллята в процессе переработки нефти. В нем содержатся соли сульфонафтеновых кислот (до 45 %), минеральные масла и свободные кислоты. Для их нейтрализации вводят едкий натр.

Для получения пены используют 2...6 %-ный водный раствор. Температура застывания —8 °С.

Цвет темно-коричневый

Вязкость при 20 °С, м2с, не более 4.10-3

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |