· перезаряжаемые или ремонтируемые;

· неперезаряжаемые (разового использования).

6. Огнетушители ранжируют в зависимости от их способности тушить модельные очаги пожара различной сложности. Чем выше ранг модельного очага пожара, который может потушить данный огнетушитель, тем выше его огнетушащая способность.

Требования к конструкциям огнетушителей и методы их испытаний приведены в ГОСТ Р 51057-97 (НПБ 155-96), ГОСТ Р51017-97 (НПБ 156-96), ГОСТ 12.2.037-78 и ГОСТ 12.4.009-83.

Огнетушители имеют следующую структуру обозначения:

XX (Х)- XX (х) - ХХА:ХХВ:С – (Х)ХХ X

Тип огнетушителя по виду огнетушащего вещества (ОВ, ОВП, ОП, ОУ, ОХ)

Кратность пены (Н, С) или вид струи ОТВ (К, Р, М)

Вместимость корпуса, л

Принцип вытеснения ТВ (з, б, г, ж, т)

Ранг и класс модельного очага пожара

Модель огнетуши, 02 и т. д.)

Климатическое исполнение огнетушителя (У1, Т2 и т. д.)

Обозначение нормативного документа, по которому изготовлен огнетушитель (ГОСТ, ТУ)

Примеры условного обозначения:

ОВП(Н)-10(г)-2А, 55В-01 У1 ГОСТ Р 51057-97

Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП), дающий пену низкой кратности (Н), с вместимостью корпуса 10 л, вытеснение огнетушащего вещества осуществляется газогенерирующим элементом (г), предназначен для тушения загорания твердых горючих материалов (ранг очага 2А) и жидких горючих веществ(ранг очага 55В), модель 01, климатическое исполнение У1, изготовлен по ГОСТ Р 51057-97.

ОП-50(з)-6А, 233В, С-01 Т2 ТУ 4854-202-00153784-94

Огнетушитель порошковый передвижной (ОП), с вместимостью корпуса 50 л, закачной (з), предназначен для тушения твердых горючих материалов (ранг очага 6А), жидких горючих веществ (ранг очага 233В) и газа (С), модель 01, климатическое исполнение Т2, изготовлен по ТУ 4854-202-00153784-94.

Устройство и принцип действия ОТ.

Огнетушители в основном состоят из:

• корпуса - стального или пластмассового сосуда для хранения огнетушащего вещества;

• баллона со сжатым или сжиженным газом для вытеснения огнетушащего вещества из корпуса огнетушителя и подачи его на очаг горения. Вместо газового баллона для этой же цели может использоваться газогенерирующее устройство или термический элемент, в редких случаях для подачи ОТВ из корпуса огнетушителя применяют эжектор;

• газовой трубки с аэратором - используется только в порошковых огнетушителях - газ проходит от баллона или гаогенерирующего элемента по трубке в нижнюю часть корпуса огнетушителя, затем через порошок, взрыхляя (аэрируя) его, и поднимается в верхнюю часть корпуса, создавая объем газа с повышенным (рабочим) давлением. В остальных типах огнетушителей газ подается непосредственно в верхнюю часть корпуса, над слоем ОТВ;

• сифонной трубки, по которой огнетушащее вещество подается из корпуса огнетушителя;

• запорного устройства с насадком-распылителем или шланга с насадком-распылителем и запорным устройством (пистолетом), которые соединены с сифонной трубкой и служат для управления струей ОТВ и подачи ее на очаг пожара;

• ручки для переноски огнетушителя или тележки с ручкой для перемещения передвижных огнетушителей;

• предохранительного фиксатора (чеки), который предотвращает несанкционированное срабатывание огнетушителя в результате падения или случайного удара при транспортировании.

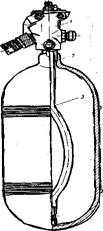

Наиболее универсальными по области применения и по рабочему диапазону температур являются порошковые огнетушители (особенно с зарядом типа АВСЕ), которыми можно успешно тушить пожары почти всех классов, в том числе и электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 В (рис. 5.63).

Рис. 5.63. Порошковые огнетушители ОП-1 (з), ОП-2 (з), ОП-5 (з).

Недостатками порошковых огнетушителей являются:

• отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к повторному воспламенению уже потушенного горючего от нагретых элементов строительных конструкций или оборудования;

• значительное загрязнение порошком защищаемого объекта не позволяет использовать порошковые огнетушители для защиты залов с вычислительной техникой, электронного оборудования, электрического оборудования с вращающимися элементами, музейных экспонатов и т. д.;

• в результате образования порошкового облака при тушении образуется высокая запыленность и резко снижается видимость (особенно в помещениях небольшого объема);

• обладая высокой дисперсностью, огнетушащие порошки при хранении проявляют склонность к комкованию и слеживанию, что может привести к утрате возможности их транспортирования по трубопроводу или шлангу и, как следствие, к потере их огнетушащей способности. Поэтому при использовании порошков в огнетушителях необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры ОТВ (влажность, текучесть и др.).

Углекислотные огнетушители (рис. 5.64 и 5.65) с наибольшим успехом могут применяться для тушения различного оборудования, в том числе и находящегося под напряжением до10кВ. Эффективность огнетушителей данного вида зависит от типа диффузора, применяемого для получения струи ОТВ, которая может быть или в виде снежных хлопьев (такие огнетушители наиболее эффективны для тушения пожаров класса А), или в виде газовой струи (наиболее эффективны для тушения пожаров класса Е ).

Рис. 5.64. Огнетушитель ОСУ-5П:

1— запорно-пусковое устройство ГЗСМ; 2 — баллон;

3 — сифонная трубка

К недостаткам углекислотных огнетушителей можно отнести инертность огнетушащего вещества, которое тушит только путем разбавления газовой среды; возможность появления значительных тепловых напряжений в результате резкого охлаждения объекта тушения; накопление зарядов статического электричества на огнетушителе при выходе углекислоты; возможность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека, особенно при тушении пожара в помещении (при попадании в организм человека в больших количествах она вызывает головокружение и удушье с потерей сознания); возможность обморожения, т. к. температура выходящей струи ОТВ понижается до минус 60 °С; снижение эффективности огнетушителя при отрицательных температурах, что связано со значительным изменением величины давления паров диоксида углерода при изменении температуры.

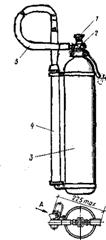

Рис. 5.65. Огнетушитель ОУ-8:

1 — маховик; 2 — вентиль; 3 — баллон; 4 — раструб; 5 — шланг.

Помещение после применения в нем углекислотных огнетушителей необходимо проветрить.

Хладоны обладают высокой огнетушащей способностью, однако они отрицательно воздействуют на окружающую среду, особенно на озоновый слой. Согласно решения международной конвенции использование озоноразрушающих хладонов в качестве средств тушения пожаров запрещено. Поэтому применять хладоновые огнетушители (рис. 5.66) следует лишь в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы «чистые» огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты (ЭВМ, радиоэлектронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и т. д.). В настоящее время успешно проводятся работы по поиску и отработке производства озонобезопасных хладонов.

Рис. 5.66. Хладоновый огнетушитель.

Недостатками хладоновых огнетушителей являются токсическое воздействие хладона и продуктов его пиролиза в очаге пожара на организм человека, повышенная коррозионная активность хладона и возможность разрушения озонового слоя.

Воздушно-пенные огнетушители (рис. 5.67) наиболее пригодны для тушения пожаров класса А (особенно со стволом пены низкой кратности), а также - пожаров класса В. Эффективность воздушно-пенных огнетушителей значительно возрастает при использовании в качестве заряда фторированных пленкообразующих пенообразователей.

Рис. 5.67. Огнетушители воздушно-пенные: ОВП (С) - 5 (з) и ОВП(С) – 5 (б).

Для получения воздушно-механической пены средней кратности используют специальное устройство - пеногенератор, который состоит из корпуса со сходящимся и расширяющимся конусами, распылителя раствора пенообразователя и пакета металлических сеток. Воздух, необходимый для пенообразования, эжектируется распыленной струей раствора пенообразователя и увлекается его каплями на пакет сеток, где и формируется поток пены, выходящий из насадка пеногенератора в виде компактной струи.

Недостатками воздушно-пенных огнетушителей являются возможное замерзание рабочего раствора при отрицательных температурах, его достаточно высокая коррозионная активность, непригодность огнетушителей для тушения оборудования, находящегося под напряжением, сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, бурно реагирующих с водой.

Химические пенные огнетушители, несмотря на проводившееся в последние годы усовершенствование их заряда, как морально устаревшие и имеющие низкую огнетушащую способность, следует выводить из эксплуатации и заменять на более эффективные воздушно-пенные или порошковые. Преимуществами химических пенных огнетушителей являются их низкая стоимость и простота перезарядки.

Жидкостные огнетушители в основном используют для тушения пожаров класса А. В водный заряд этих огнетушителей могут входить добавки, увеличивающие их огнетушащую способность путем снижения коэффициента поверхностного натяжения воды или расширяющие температурный диапазон эксплуатации огнетушителей путем снижения температуры замерзания водного заряда. Недостатками жидкостных огнетушителей являются невозможность их применения для тушения оборудования, находящегося под напряжением, сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, бурно реагирующих с водой.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |