Патогенез. Механизм воздействия микроорганизмов на плевру отличается разнообразием:

• Непосредственное инфицирование плевры из субплеврально распо

ложенных очагов (пневмония, абсцесс, бронхоэктазы, нагноившая

ся киста, туберкулез) — контактный путь повреждения.

• Лимфогенное инфицирование плевральной полости — ретроград

ный ток тканевой жидкости.

• Гематогенное распространение микроорганизмов (имеет небольшое

значение).

• Прямое инфицирование плевры из внешней среды (травмы, ране

ния, оперативные вмешательства) — нарушение целостности плев

ральной полости.

Помимо микроорганизмов, на плевру оказывает воздействие и ряд других повреждающих факторов, приводящих к плевральной экссудации:

1. Токсичные продукты (эндотоксины, опухолевый процесс) и про-

теолитические ферменты (при острых панкреатитах) повышают проницае

мость кровеносных и лимфатических сосудов.

2. Поражение сосудов плевры (как проявление системного васкули-

та) повышает проницаемость капилляров.

3. Нарушение циркуляции лимфы в результате блокады путей ее от

тока.

4. Местные и общие аллергические процессы, изменение общей реак

тивности организма.

Характер экссудата определяется не только разнообразием этиологических факторов, но и соотношением накопления и резорбции выпота, длительностью его существования:

▲умеренный выпот и сохранившаяся способность к его резорбции —

фибринозный, или сухой, плеврит;

▲скорость экссудации превышает возможности всасывания экссуда

та — серозный или серозно-фибринозный плеврит;

▲инфицирование экссудата гноеродной микрофлорой — серозно-

гнойный или гнойный (эмпиема плевры);

ж скорость резорбции превышает скорость экссудации — образование шварт при рассасывании;

▲карциноматоз и туберкулез плевры, инфаркт легкого и травма, пан

креатит и цирроз печени, болезнь Верльгофа и передозировка анти

коагулянтов — геморрагический выпот;

▲преобладание аллергических процессов — эозинофильный выпот;

78

А хроническое многолетнее наличие экссудата — холестериновый плеврит.

Классификация. Общепринятой классификации плевритов не существует. В различных классификациях учитываются этиология, характер патологического процесса (сухие, экссудативные), выпота (серозный, се-розно-фибринозный, гнойный, гнилостный, геморрагический, эозино-фильный, хилезный, холестериновый, смешанный), локализация (диффузные и осумкованные), острота течения (острый, подострый, хронический).

Клиническая картина. Проявление плеврита характеризуют:

1) форма (сухой или экссудативный);

2) характер воспалительной реакции плевры (вид экссудата);

3) локализация и распространенность экссудата (диффузный или

осумкованный);

4) характер течения (острый или хронический).

Среди клинических проявлений плеврита можно выделить три основных синдрома. Основной синдром, определяющийся особенностями патологического процесса, дает название различным клиническим формам плеврита: сухой (фибринозный) плеврит; негнойный (выпотной) экссудативный плеврит; гнойный выпотной плеврит (эмпиема плевры). Эти формы плевритов наблюдаются изолированно или сменяют одна другую в динамике заболевания.

Второй синдром отражает воспалительную реакцию организма — это синдром острофазных показателей. Наконец, в клинической картине могут наблюдаться симптомы (признаки) того заболевания, которое послужило причиной возникновения плеврита, — это третий синдром.

Кроме трех основных, при выпотных плевритах могут встречаться дополнительные синдромы: а) компенсированного ателектаза легкого; 6) смещения средостения; в) сдавления верхней полой вены.

Довольно часто плевральная экссудация является первым, а иногда и единственным в течение некоторого времени проявлением, маскирующим основное заболевание. При обследовании больного следует прежде всего определить характер поражения плевры, а затем установить этиологию болезни. Иногда это не удается даже при самом тщательном анализе клинической картины; в таких случаях говорят об идиопатическом плеврите. При отсутствии патологических процессов в легких и органах брюшной полости плеврит рекомендуется расценивать как туберкулезный.

Сухой плеврит. На I этапе диагностического поиска выявляют жалобы больного на боль в груди при дыхании, повышение температуры тела, слабость, одышку. Обычно заболевание начинается остро (на фоне видимого благополучия) и главной жалобой является боль при дыхании.

Боль при сухом плеврите, локализуясь в основном в зоне фибринозных наложений, имеет ряд особенностей:

а) при диафрагмальном плеврите боль нередко иррадиирует по ходу

диафрагмального нерва — в область шеи, по нижним межреберным нер

вам — на переднюю брюшную стенку;

б) при костальном плеврите боль острая в типичном месте грудной

клетки, но степень ее выраженности различна и зависит от локализации и

выраженности воспалительного процесса;

79

в) междолевые и верхушечные плевриты практически не сопровожда

ются болями;

г) боль усиливается при глубоком вдохе, а также при наклоне в про

тивоположную сторону (симптом Шепельмана) и уменьшается в положе

нии на больном боку.

Плеврит может сопровождаться нарушением общего состояния: недомоганием, болями в суставах, мышцах, повышением температуры тела. Естественно, что на I этапе диагностического поиска появляются жалобы (кашель, выделение мокроты и т. д.), обусловленные заболеванием, приведшим к развитию плеврита (пневмония, туберкулез и пр.).

Проявления сухого плеврита (характерные боли) могут служить дополнительными признаками основного патологического процесса (пневмония, абсцесс легкого, системные заболевания соединительной ткани) или выступать на первый план.

На II этапе диагностического поиска выявляется наиболее существенный признак — шум трения плевры. Этот звуковой феномен имеет ряд особенностей: выслушивается в обе дыхательные фазы; характеризуется прерывистостью, напоминая то скрип снега или новой кожи, то нежную крепитацию; усиливается от давления стетоскопом, может ощущаться ладонью; не исчезает после кашля.

Шум трения плевры не выслушивается при диафрагмальном плеврите. В подобных случаях выявляют болезненные точки между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы, в первых межреберных промежутках у грудины, по линии прикрепления диафрагмы к грудной стенке.

Кроме шума трения плевры, обнаруживается учащенное или поверхностное дыхание, причем дыхательная экскурсия грудной клетки иногда ограничена на стороне поражения. Пальпация поможет выявить болезненность или чувствительность трапециевидных мышц.

При этой форме плеврита III этап диагностического поиска малоинформативен: рентгенологические изменения, как правило, отсутствуют; при исследовании крови могут быть выявлены острофазовые показатели (чаще всего повышение СОЭ, лейкоцитоз, иногда со сдвигом лейкоцитарной формулы крови влево).

Таким образом, в диагностике сухого плеврита наиболее важными являются I и II этапы диагностического поиска, а из основных признаков — боль в области поражения плевры, шум трения плевры.

Синдром сухого плеврита сходен с синдромом сухого перикардита, межреберной невралгии и синдромом Титце. Главный отличительный симптом — связь боли с дыханием (иногда с кашлем) и шум трения плевры.

Экссудативный (выпотной) плеврит. На I этапе диагностического поиска важно проследить следующую динамику процесса:

1) в случаях, когда развитию воспалительного выпота предшествовал

сухой (фибринозный) плеврит, болевые ощущения ослабевают, сменяют

ся ощущением тяжести, переполнения грудной полости, нарастанием

общей слабости;

2) начало экссудативного плеврита может быть острым, с ознобом и

повышением температуры тела;

3) иногда выпот накапливается исподволь, после периода небольшого

недомогания и повышения температуры тела.

80

Можно выделить ряд характерных жалоб:

1) основная жалоба — одышка («больной сменил боль на одышку»),

появляется при значительном накоплении экссудата;

2) нередко отмечается сухой, по-видимому, рефлекторный кашель;

3) болевой синдром, не исчезающий при накоплении выпота, а иногда

и нарастающий, характерен для карциноматоза плевры;

4) боль в грудной клетке может беспокоить также при осумкованном

костальном плеврите;

5) при медиастинальном плеврите боль локализуется за грудиной и

усиливается при дыхании;

6) при медиастинальном осумкованном плеврите возможны дисфагия

(от сдавления пищевода), отеки лица, шеи и рук (от сдавления верхней

полой вены) и осиплость голоса (сдавление возвратного нерва).

Кроме того, могут быть выявлены жалобы, свойственные тем заболеваниям, проявлением которых является выпотной плеврит (похудание при опухолях, повышение температуры тела при инфекциях, системных заболеваниях соединительной ткани, опухолях и т. д.).

Нередко плевральный выпот может быть первым и долгое время единственным симптомом основного заболевания.

На II этапе диагностического поиска наиболее существенным является обнаружение симптомов, обусловленных наличием выпота в плевральной полости:

1) на стороне поражения отмечается ограничение дыхательной экс

курсии грудной клетки, а иногда и выбухание межреберной;

2) при перкуссии в нижних отделах пораженной стороны — выра

женное притупление перкуторного тона с характерной верхней границей

по линии Демуазо (свободный плевральный экссудат может быть опреде

лен перкуторно, если его объем превышает 300 — 500 мл). При осумкован

ном плеврите границы выпота могут четко не определяться;

3) дыхательные шумы над зоной притупления ослаблены, у верхней

границы экссудата часто прослушиваются крепитирующие хрипы и шум

трения плевры;

4) органы средостения могут смещаться в здоровую сторону;

5) при левостороннем выпоте исчезает пространство Траубе;

6) при значительном выпоте отмечаются набухание шейных вен,

цианоз.

Задачами III этапа диагностического поиска являются:

1. Выявление достоверных критериев, позволяющих установить (или

подтвердить) наличие выпота в плевре.

2. Оценка степени активности патологического процесса.

3. Выяснение характера экссудата.

4. Уточнение характера заболевания, приведшего к развитию плеврита.

Существенное значение для постановки диагноза имеют рентгенологическое исследование и данные плевральной пункции. По специальным показаниям для уточнения диагноза проводят плевроскопию и пункционную биопсию плевры.

Рентгенологическое исследование грудной клетки позволяет обнаружить выпот с достоверностью, если его не менее 500 мл. При мень-

81

шем количестве выпота следует производить латероскопию на больном боку.

На рентгенограмме при свободном выпоте обнаруживается затемнение с не вполне четкой, скошенной книзу и кнутри верхней границей. Большие выпоты затеняют легочное поле и смещают тень средостения в противоположную сторону. Небольшие затемнения занимают лишь ребер-но-диафрагмальный синус, в подобных случаях отмечается высокое стояние купола диафрагмы.

Рентгенологическое исследование, проведенное после эвакуации выпота, помогает выявить изменения в легочной ткани, лимфатических узлах средостения и т. д. и уточнить природу основного заболевания. Положение органов средостения может служить дифференциально-диагностическим признаком, позволяющим отличить скопление жидкости в плевральной полости от ряда болезней и синдромов, дающих сложную рентгенологическую картину:

а) органы средостения не смещены — пневмония, плевральные спай

ки (редко);

б) смещены в сторону затемнения — ателектаз, цирроз, плевральные

спайки;

в) смещены в сторону, противоположную затемнению — плевраль

ный выпот, диафрагмальная грыжа.

Осумкованные плевриты следует дифференцировать от очаговой пневмонии, опухоли легкого и средостения, эхинококковой кисты легкого, плевральной шварты, фиброторакса, цирроза легкого, высокого стояния диафрагмы, диафрагмальной грыжи. Обнаружить плевральный выпот при осумкованном плеврите помогает ультразвуковое исследование грудной клетки, однако решающее значение имеют результаты плевральной пункции.

Плевральная пункция позволяет: а) окончательно подтвердить наличие выпота; б) получить материал для исследования, имеющего большое диагностическое значение.

Лабораторные исследования включают анализ плеврального выпота: относительная плотность, содержание белка, проба Ривальты, определение ЛДГ, цитологическое исследование. Экссудат отличается высокой относительной плотностью (выше 1,018) и содержанием белка более 3 %, повышением ЛДГ, положительной пробой Ривальты. Относительная плотность менее 1,015 и содержание белка менее 2 %, низкий уровень ЛДГ свидетельствуют о наличии транссудата.

Существенные данные для диагноза дает цитологическое исследование осадка:

1) преобладание лимфоцитов характерно для туберкулезной или опу

холевой природы выпота;

2) преобладание нейтрофилов является отличительной чертой вы

пота при острых воспалительных процессах (пневмония, абсцесс), а

нарастание их количества и появление среди них разрушенных кле

ток свидетельствуют о нагноении экссудата, т. е. о начале развития эм

пиемы;

3) преобладание эозинофилов характеризует аллергический плеврит

лишь в случаях, если одновременно имеется эозинофилия.

82

Геморрагический выпот встречается при инфаркте легкого, опухолевом поражении плевры, поражении плевры туберкулезными бугорками, травме грудной клетки, разрыве сосудов плевры при спонтанном пневмотораксе, аутоиммунной тромбоцитопении, циррозе печени, передозировке антикоагулянтов.

Плевральный выпот опухолевой природы, помимо геморрагического, бывает и хилезным (от сдавления грудного лимфатического протока), а изолированное нарушение лимфатического оттока может приводить к появлению в плевральной полости выпота со свойствами транссудата. При плевритах опухолевого генеза в осадке можно выявить атипичные клетки.

В ряде случаев важным для диагностики оказывается определение в плевральной жидкости содержания глюкозы (особенно низкий уровень при ревматоидном артрите), амилазы (высокие цифры при панкреатите), ревматоидного и антинуклеарного факторов — при системных заболеваниях соединительной ткани.

Микроскопия, посев на специальные среды, а главное, заражение морских свинок плевральным содержимым позволяют выявить туберкулезную природу экссудата.

Другие лабораторные исследования не имеют решающего значения в диагностике плеврита, но могут помочь: а) в выявлении основного заболевания (например, обнаружение LE-клеток при СКВ, ревматоидного фактора при ревматоидном артрите); б) в оценке остроты текущего процесса (обнаружение неспецифических острофазных показателей).

Эмпиема плевры. Если к плевральному экссудату присоединяется гноеродная флора, то развивается гнойный плеврит — эмпиема плевры. К развитию эмпиемы плевры приводят разнообразные причины. Они же часто определяют особенности клинической картины и характер течения (острое или хроническое) эмпиемы.

Эмпиема плевры относится к хирургической патологии, однако диагностируется в большинстве случаев врачом-терапевтом.

На I этапе диагностического поиска выявляется нарастание существовавших жалоб: возобновляется (или появляется) боль в груди, ухудшаются общее состояние и самочувствие, вновь повышается температура тела до высоких цифр, что нередко сопровождается ознобом и потоотделением, нарастает одышка.

В анамнезе отмечаются предшествующая пневмония, обострение бронхоэктатической болезни, прогрессирование туберкулезного процесса, субплеврально расположенный абсцесс легких или инфицирование плевральной полости во время и(или) после операционной травмы.

На II этапе диагностического поиска выявляют объективные симптомы гнойно-резорбтивного истощения или гнойно-резорбтивной лихорадки; нередки гектический характер лихорадки, бледность кожных покровов с землистым оттенком, похудание.

При массивном выпоте (распространенная или тотальная эмпиема) может появиться болезненность межреберий, присоединяются признаки дыхательной недостаточности. Хроническое течение эмпиемы может осложниться появлением наружных, бронхоплевральных и плевромедиасти-нальных свищей и развитием амилоидоза внутренних органов (отеки, ге-патолиенальный синдром и др.).

При ограниченной эмпиеме изменения внутренних органов выражены в меньшей степени.

83

На III этапе диагностического поиска, как и при экссудативном плеврите, наибольшую информацию дают плевральная пункция и рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

При плевральной пункции получают мутную жидкость или типичный гной, посев которого на питательные среды позволяет поставить этиологический диагноз и определить чувствительность возбудителя к антибактериальным средствам.

Рентгенологически выявляется эмпиема без деструкции или с деструкцией легочной ткани. Помимо рентгенографии легких, информацию, необходимую для уточнения характера поражения, дает томография плевральной полости и ткани легкого. В ряде случаев, особенно при невыясненной этиологии эмпиемы, необходимо проводить торакоскопию. О тяжести течения процесса можно судить по изменению анализов крови и мочи: нарастают гипохромная анемия и лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, в моче — белок, могут быть цилиндры.

Диагностика. Основным в распознавании плеврита является следующее: 1) выявление характерных симптомов заболевания (боль в боку, сопровождающаяся шумом трения плевры, выпот в плевральной полости); 2) определение особенностей выпота; 3) диагностика основного заболевания, приведшего к развитию плеврита.

Формулировка развернутого клинического диагноза учитывает:

1) этиологию плеврита (если имеются точные сведения); 2) клинико-морфологическую форму (сухой, экссудативный, эмпиема плевры); 3) при осумкованных плевритах указывают его локализацию (диафрагмальный, междолевой, медиастинальный и т. д.); 4) характер течения (острый, хронический, рецидивирующий).

В формулировке диагноза допускается два варианта: 1) диагноз начинается с плеврита; 2) диагноз начинается с основного заболевания, а плеврит указывается в осложнениях.

Лечение. Лечебные мероприятия, проводимые больным плевритом, должны предусматривать:

1. Воздействие на основное заболевание (этиологическое лечение).

2. Патогенетическую терапию (с учетом характера выпота и клинико-

морфологической формы плеврита).

3. Устранение наиболее выраженного синдрома, определяющего тя

жесть состояния.

4. Повышение общей реактивности организма.

• В подавляющем большинстве случаев плеврит бывает проявлением какого-либо самостоятельного заболевания, поэтому необходимо этиологическое лечение.

При плевритах туберкулезной этиологии следует длительно (4 — 6 мес) проводить антибактериальную терапию стрептомицином (по 1 г/сут внутримышечно) в сочетании с фтивазидом (по 0,5 г 2 раза в сутки) или другими противотуберкулезными препаратами (ПАСК, изониазид и др.). Лечение противотуберкулезными препаратами показано также в случаях с неясной причиной плеврита.

При пневмонии следует назначать антибиотики с учетом чувствительности микрофлоры бронхиального содержимого к антибиотикам.

84

Если диагностированы системные заболевания соединительной ткани и аллергические состояния, проводится иммуносупрессивная терапия, чаще всего кортикостероидами.

• Патогенетическую терапию проводят с помощью противовоспали

тельных и десенсибилизирующих препаратов, из которых наиболее

эффективны ацетилсалициловая кислота (2 — 3 г/сут), амидопирин

(2 г/сут), бутадион (0,15 г 3 раза в сутки), хлорид кальция (10 %

раствор по 1 столовой ложке 4 — 5 раз в день). В ряде случаев при

экссудативных плевритах, отличающихся торпидным течением с не

достаточно быстрым рассасыванием выпота, с этой же целью при

меняют небольшие дозы преднизолона (10 — 20 мг/сут).

При сухих плевритах и упорном сухом кашле назначают дионин, кодеин.

• Устранение наиболее выраженного синдрома, определяющего тя

жесть состояния, заключается в эвакуации экссудата с помощью

плевральной пункции, так как основные клинические симптомы

обусловлены накоплением жидкости в плевральной полости. Эва

куация экссудата преследует две цели: предупреждение развития

эмпиемы и устранение функциональных расстройств, связанных со

сдавлением жизненно важных органов.

Плевральную жидкость следует удалять в раннем периоде при больших экссудатах, вызывающих одышку, смещение сердца, или если перкуторные границы тупости спереди доходят до II ребра. Рекомендуется эвакуировать одномоментно не более 1,5 л жидкости в целях предупреждения коллапса. Разгрузочные пункции следует производить редко, так как при этом теряется много белка. Чтобы уменьшить накопление выпота, ограничивают питье, назначают мочегонные препараты и кортикосте-роиды.

В остальных случаях плевральную пункцию с удалением экссудата лучше проводить в фазе стабилизации или даже резорбции, так как ранняя эвакуация выпота ведет к нарастанию отрицательного давления в плевральной полости, что способствует накоплению в ней экссудата.

Небольшой по объему серозный экссудат, связанный с туберкулезом или другой инфекцией, удалять необязательно, однако при длительном отсутствии положительной динамики лучше прибегнуть к пункции и ввести внутриплеврально гидрокортизон (50— 125 мг).

При экссудативных плевритах, обусловленных неспецифическим инфекционным процессом, целесообразно удалять даже небольшой по объему выпот с введением в плевральную полость антибактериальных средств для профилактики эмпиемы.

В комплексе лечебных мероприятий при эмпиеме плевры (острой) удаление гнойного экссудата и повторные вливания в плевральную полость антибиотиков наиболее эффективны в сочетании с общей антибактериальной терапией.

Лечение хронической эмпиемы плевры может быть только оперативным.

• Для повышения общей реактивности организма применяют гигиени

ческие мероприятия и физические методы воздействия.

85

Больным сухим плевритом можно проводить лечение в домашних условиях. Необходимы покой, частые проветривания помещения, а при повышении температуры тела — постельный режим. Сохранили свое значение такие старые методы, как согревающий компресс с тугим бинтованием нижних отделов грудной клетки, банки, смазывание кожи йодной настойкой и т. д. После исчезновения боли, нормализации температуры тела и СОЭ больному рекомендуют дыхательную гимнастику для предотвращения образования шварт.

При экссудативных плевритах играет роль диетотерапия: богатое витаминами (особенно витамином С) и белками питание, ограничение приема воды и соли. Занятия лечебной физкультурой с включением дыхательных упражнений необходимо проводить уже в период рассасывания экссудата для предупреждения образования массивных плевральных спаек. После стихания острых явлений с этой же целью и для восстановления функции легких показаны ручной и вибрационный массаж.

После курса медикаментозной терапии больные могут быть направлены на санаторно-курортное лечение в местные лесные санатории и курорты Южного берега Крыма. Лица, перенесшие экссудативный плеврит туберкулезной этиологии, должны находиться под наблюдением противотуберкулезного диспансера не менее 2 лет.

При эмпиеме плевры очень важны средства, повышающие специфическую и неспецифическую резистентность организма (у-глобулин, гипериммунная плазма). Для коррекции нарушений белкового и водно-солевого обмена производят внутривенные инфузии белковых препаратов, растворов электролитов, глюкозы и т. д.

Прогноз. Сухие и экссудативные плевриты (негнойные) никогда не определяют прогноз основного заболевания, исход их зависит от эффективности лечения основного заболевания. Прогноз при гнойных плевритах, особенно при эмпиеме плевры, всегда серьезный.

Профилактика. Основное направление в профилактике плевритов — адекватное лечение заболеваний, при которых развивается плеврит.

ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Под легочным сердцем (ЛС) в настоящее время понимают клинический синдром, обусловленный гипертрофией и(или) дилатацией правого желудочка, возникшей в результате гипертензии малого круга кровообращения, которая в свою очередь развивается вследствие заболевания бронхов и легких, деформации грудной клетки или поражения легочных сосудов.

Классификация. (1964) предлагает классифицировать легочное сердце по 4 основным признакам (табл. 5): 1) характер течения; 2) состояние компенсации; 3) преимущественный патогенез; 4) особенности клинической картины.

Различают острое, подострое и хроническое легочное сердце, что определяется темпом развития легочной гипертензии. При остром развитии Л С легочная гипертензия возникает в течение нескольких часов или дней, при подостром — несколько недель или месяцев, при хроническом — в течение нескольких лет.

Острое ЛС наиболее часто (около 90 % случаев) наблюдается при легочных эмболиях или внезапном повышении внутригрудного давления,

86

Таблица 5. Классификация легочного сердца [по , 1964]

Характер течения

Характер течения

Состояние компенсации

Преимущественный патогенез

Клиническая картина

Острое ЛС (развитие в течение нескольких часов, дней)

Острое ЛС (развитие в течение нескольких часов, дней)

Подострое Л С (развитие в течение нескольких недель, месяцев)

Хроническое Л С (развитие в течение ряда лет)

Декомпенси-рованное

Компенсированное Декомпенси-рованное

Компенсированное Декомпенси-рованное по правожелу-дочковому типу

Васку лярный Бронхолегочный

Васкулярный Бронхолегочный Торакодиафраг-мальный

Васкулярный Бронхолегочный* Торакодиафраг-мальный

Массивная тромбоэмболия легочной артерии. Клапанный пневмоторакс, пневмомедиастинум

Бронхиальная астма, затяжной приступ, астматический статус

Пневмония с большой площадью поражения, экссудативный плеврит с массивным выпотом

Повторные мелкие тромбоэмболии в системе легочной артерии

Повторные затяжные приступы бронхиальной астмы. Раковый лимфангит легких

Хроническая гиповентиляция центрального и периферического происхождения (ботулизм, полиомиелит, миастения и др.)

Первичная легочная гипертен-зия. Артерииты. Повторные эмболии. Резекция легкого

Обструктивные процессы в бронхах и легких различной этиологии (хронический бронхит, бронхиальная астма, эмфизема легких, диффузный пневмосклероз с эмфиземой)

Рестриктивные процессы — фиброзы и гранулематозы; поликис-тоз легких

Поражение позвоночника и грудной клетки с деформацией ее. Плевральные спайки. Ожирение (синдром Пиквика)

![]() 'При этом варианте могут быть использованы существующие классификации легочно-сердечной недостаточности.

'При этом варианте могут быть использованы существующие классификации легочно-сердечной недостаточности.

Примечания. 1. Диагноз легочного сердца ставят после диагноза основного заболевания; при формулировке диагноза используют только первые две графы классификации. Графы 3 и 4 способствуют углубленному пониманию патофизиологической сущности процесса и выбору терапевтической тактики. 2. Степень недостаточности кровообращения оценивается по общепринятой классификации.

подострое — при раковых лимфангитах, торакодиафрагмальных поражениях.

Хроническое ЛС в 80 % случаев возникает при поражении бронхоле-гочного аппарата (причем у 90 % больных в связи с хроническими неспецифическими заболеваниями легких); васкулярная и торакодиафрагмаль-ная формы развиваются в 20 % случаев.

Этиология. Все заболевания, вызывающие хроническое ЛС, по классификации экспертов ВОЗ (1960), делятся на 3 группы: 1) первично влияющие на прохождение воздуха в легких и альвеолах; 2) первично влияющие на движение грудной клетки; 3) первично поражающие легочные сосуды.

87

К первой группе относятся болезни, первично поражающие бронхоле-гочный аппарат (хронические бронхиты и пневмонии, эмфизема легких, фиброзы и гранулематозы, туберкулез, профессиональные заболевания легких и пр.

Вторую группу составляют заболевания, ведущие к нарушению вентиляции вследствие патологических изменений подвижности грудной клетки (кифосколиоз, патология ребер, диафрагмы, болезнь Бехтерева, ожирение и пр.).

Третья группа включает в качестве этиологических факторов, первично поражающих легочные сосуды, повторные тромбоэмболии легочной артерии, васкулиты и первичную легочную гипертензию, атеросклероз легочной артерии и т. д.

Несмотря на то что к настоящему времени в мировой литературе известно около 100 заболеваний, приводящих к развитию хронического ЛС, самыми частыми причинами остаются ХНЗЛ (в первую очередь хронический обструктивный бронхит и бронхиальная астма).

Патогенез. Основным механизмом формирования ЛС является повышение давления в системе легочной артерии (легочная гипертензия).

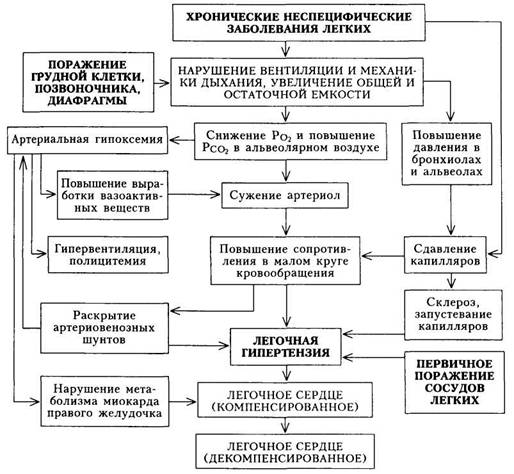

Среди механизмов, приводящих к возникновению легочной гипертен-зии, различают анатомические и функциональные (схема 8).

К анатомическим механизмам относят:

а) закрытие просвета сосудов системы легочной артерии в результате

облитерации или эмболизации;

б) сдавление легочной артерии извне;

в) значительное уменьшение русла малого круга кровообращения в

результате пульмонэктомии.

К функциональным механизмам относят:

а) сужение легочных артериол при низких значениях РОз (альвеоляр

ная гипоксия) и высоких цифрах РСОг в альвеолярном воздухе;

б) повышение давления в бронхиолах и альвеолах;

в) повышение содержания в крови веществ и метаболитов прессорно-

го действия;

г) увеличение минутного объема сердца;

д) повышение вязкости крови.

Решающая роль в формировании легочной гипертензии принадлежит функциональным механизмам. Ведущее значение из них имеет сужение легочных сосудов (артериол).

Наиболее существенной причиной, вызывающей сужение легочных сосудов, является альвеолярная гипоксия, приводящая к местному выбросу биогенных аминов (гистамина, серотонина и пр., простагландинов — вазоактивных веществ). Освобождение их сопровождается отеком эндотелия капилляров, скоплением тромбоцитов (микротромбозы?) и вазокон-стрикцией. Рефлекс Эйслера —Лильестранда (спазм легочных артериол при уменьшении Ро, в альвеолах) распространяется на сосуды, имеющие мышечный слой, в том числе и артериолы. Сужение последних также приводит к росту давления в легочной артерии.

Альвеолярная гипоксия с различной степенью выраженности развивается при всех ХНЗЛ и при вентиляционных нарушениях, сопровождающихся увеличением остаточной емкости легких. Особенно выражена она

|

Схема 8. Патогенез хронического легочного сердца |

при нарушениях бронхиальной проходимости. Кроме того, альвеолярная гипоксия возникает и при гиповентиляции торакодиафрагмального происхождения.

Альвеолярная гипоксия способствует повышению давления в легочной артерии и через артериальную гипоксемию, которая приводит: а) к увеличению минутного объема сердца через раздражение хеморецепторов аортально-каротидной зоны; 6) к развитию полицитемии и увеличению вязкости крови; в) к повышению уровня молочной кислоты и других метаболитов и биогенных аминов (серотонин и др.), которые способствуют росту давления в легочной артерии.

Давление в легочной артерии повышается при сдавлении капилляров, обусловленном: а) эмфиземой и повышением давления в альвеолах и бронхиолах (при непродуктивном надсадном кашле, интенсивной и физической нагрузке); б) нарушением биомеханики дыхания и повышением внутригрудного давления в фазе затянувшегося выдоха (при бронхооб-структивном синдроме).

89

Сформировавшаяся легочная гипертензия в свою очередь приводит к развитию гипертрофии правых отделов сердца (вначале правого желудочка, затем правого предсердия). В дальнейшем имеющаяся артериальная гипоксемия вызывает дистрофические изменения в миокарде правых отделов сердца, что способствует более быстрому развитию сердечной недостаточности.

На основании выявления признаков стойкой легочной гипертензии, гипертрофии правого желудочка при отсутствии признаков сердечной недостаточности ставят диагноз компенсированного ЛС. При наличии признаков правожелудочковой недостаточности диагностируют декомпенсиро-ванное легочное сердце.

Клиническая картина. Проявления хронического легочного сердца состоят из симптомов:

• основного заболевания, приведшего к развитию хронического ЛС;

• легочной (дыхательной) недостаточности;

• сердечной (правожелудочковой) недостаточности.

Развитию хронического легочного сердца (как и появлению гипертензии малого круга) обязательно предшествует легочная недостаточность. Легочная (дыхательная) недостаточность — это такое состояние организма, при котором не обеспечивается поддержание нормального газового состава крови либо оно достигается за счет более интенсивной работы аппарата внешнего дыхания и повышенной нагрузки сердца, что приводит к снижению функциональных возможностей организма.

Выделяют три степени легочной недостаточности.

При легочной недостаточности I степени одышка и тахикардия возникают лишь при повышенной физической нагрузке; цианоза нет. Показатели функции внешнего дыхания (МОД, ЖЕЛ) в покое соответствуют должным величинам, но при выполнении нагрузки изменяются; МВЛ снижается. Газовый состав крови не изменен (недостатка кислорода в организме нет), функция кровообращения и кислотно-основное состояние в норме.

При легочной недостаточности II степени одышка и тахикардия появляются уже при незначительном физическом напряжении. Значения легочных объемов (МОД, ЖЕЛ) отклонены от нормы, МВЛ значительно снижена. Выражен цианоз. В альвеолярном воздухе снижается POj и увеличивается Рсо2- Содержание газов в крови благодаря перенапряжению вентиляции не изменено или незначительно изменено. Определяется дыхательный алкалоз. Могут быть первые проявления нарушения функции кровообращения.

При легочной недостаточности III степени одышка и тахикардия в покое; резко выражен цианоз. Значительно снижены показатели ЖЕЛ, а МВЛ невыполнима. Обязательны недостаточность кислорода в организме (гипоксемия) и избыток углекислоты (гиперкапния); при исследовании КОС выявляется дыхательный ацидоз. Выражены проявления сердечной недостаточности.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |