В тяжелых случаях ХГ типа А нередко развивается В^-дефицитная анемия и выявляются характерные клинические признаки: бледность кожи, глоссит, неврологические нарушения и др.

При обострении ХГ клинические проявления выражены ярко:

1) желудочная диспепсия (у 90 % больных) проявляется тяжестью,

давлением, распиранием в эпигастральной области после еды, отрыжкой,

срыгиванием, изжогой, тошнотой, рвотой, изменением аппетита, неприят

ным вкусом во рту;

2) боли в эпигастрии носят неинтенсивный характер;

3) симптомы кишечной диспепсии встречаются менее чем у половины

больных (20 — 40 %) и проявляются метеоризмом: урчанием и переливани

ем в животе; нарушением стула (запоры, поносы, неустойчивый стул);

4) астеноневротический синдром выражен практически у всех боль

ных при обострении ХГ, о чем свидетельствуют раздражительность, неус

тойчивость настроения, мнительность, канцерофобия, быстрая утомляе

мость, плохой сон.

Клиническая картина гастрита с секреторной недостаточностью отличается от проявлений ХГ с сохраненной и повышенной секреторной функцией.

Хронический гастрит с выраженной секреторной недостаточностью. Этот вариант ХГ встречается чаще у лиц зрелого и пожилого возраста.

На I этапе диагностического поиска:

1) делают предположение о заболевании желудка на основании жалоб на боли в эпигастральной области и симптомов желудочной диспепсии;

262

2) уточняют вариант течения: хронический, доброкачественный (дли

тельность заболевания, сохраненная работоспособность, нерезко выражен

ное нарушение общего состояния);

3) устанавливают отсутствие определенной закономерности в течении

заболевания (нет сезонности обострений);

4) выявляют возможные причины заболевания: а) экзогенные (нару

шение питания, бытовые и промышленные интоксикации; б) эндогенные

(проявление патологии других внутренних органов). При этом варианте

ХГ большую роль играют эндогенные причины (могут быть получены све

дения о длительно существующей железодефицитной анемии, заболевани

ях эндокринной системы и пр.);

5) делают предположение о состоянии секреторной функции: отрыж

ка тухлым, тошнота, рвота, анорексия при маловыраженных болях встре

чаются у больных при гастрите с секреторной недостаточностью;

6) определяют фазу течения болезни: а) при жалобах, связанных

только с патологией желудка (боли, чувство тяжести в эпигастральной об

ласти и проявления желудочной диспепсии), предполагают, что процесс в

фазе компенсации; б) при появлении общих нарушений (похудание, асте-

ноневротический синдром), жалоб, свидетельствующих о нарушении

функции поджелудочной железы, кишечника (поносы, чередующиеся с

запорами, вздутие живота, урчание, переливание и пр.), следует думать о

стадии декомпенсации.

Для больных ХГ с выраженной секреторной недостаточностью характерной жалобой являются поносы (диарея). Причинами гастрогенной диареи могут быть недостаточное измельчение поступающей в желудок пищи; резкое нарушение переваривания клетчатки; ускоренное опорожнение желудка в связи с нарушением замыкательного рефлекса привратника; выпадение бактерицидной функции желудка; недостаточность поджелудочной железы.

Больных могут беспокоить резкая слабость и головокружение после приема богатой углеводами пищи — проявление демпинг-синдрома, обусловленного быстрым поступлением пищи в двенадцатиперстную кишку при сниженной секреторной способности желудка.

Слабость, адинамия, снижение массы тела, сочетающиеся с жалобами на потемнение кожных покровов, могут быть проявлением гипокорти-цизма.

Данные, полученные на I этапе, имеют существенное значение для постановки предварительного диагноза. Однако, учитывая их малую специфичность, достоверность этого этапа для постановки окончательного диагноза относительно невысока.

Получаемая на II этапе диагностического поиска информация малоспецифична для данного заболевания. На этом этапе можно выявить разлитую болезненность в эпигастральной области при обострении процесса; в этой же области может быть незначительная мышечная защита.

Установленная при пальпации передней брюшной стенки болезненность в точке желчного пузыря, головки поджелудочной железы и зонах, специфичных для ее поражения, болезненность при пальпации по ходу толстой кишки, спастически сокращенные участки кишечника отражают вовлечение в процесс этих органов. Патологические изменения других органов пищеварительной системы при ХГ выявляются часто.

263

Обнаруженное при пальпации эпигастральной области «опухолевое образование» делает предполагаемый диагноз ХГ как самостоятельного заболевания менее вероятным.

При физикальном исследовании могут быть выявлены симптомы полигиповитаминоза (В и С): сухость кожи, покраснение и разрыхленность десен, утолщение языка, сохранение отпечатков зубов на боковой поверхности языка, атрофия и сглаженность его сосочков, ангулярный стоматит и пр. Отмечается выраженная бледность кожи и слизистых оболочек при сопутствующей анемии; может быть выявлено потемнение кожи в области ладонных складок, сосков, понижение АД — косвенное указание на гипокортицизм.

Постановка окончательного диагноза возможна только с учетом данных III этапа диагностического поиска.

Комплекс лабораторно-инструментальных исследований позволяет: 1) выявить характер нарушения желудочной секреции; 2) определить характер и глубину поражения слизистой оболочки; 3) уточнить или выявить осложнения ХГ.

Характер нарушений желудочной секреции определяют по данным фракционного исследования желудочного сока тонким зондом. Главный признак данного варианта гастрита — секреторная недостаточность желудка — приобретает достаточную надежность лишь при проведении гис-таминовой стимуляции. Исследование проводят следующим образом. Утром натощак после удаления содержимого желудка в течение часа изучается базальная секреция. После получения базального секрета вводится гистамин 0,008 мг на 1 кг массы тела — субмаксимальный гистаминовый тест. Максимальный гистаминовый тест — 0,025 мг на 1 кг массы тела гис-тамина — применяется редко, так как возможны побочные явления, хотя за 30 мин до введения гистамина предварительно вводят антигистаминный препарат. На протяжении следующего часа собирают отделяющийся сок. Все исследование длится 2 ч.

Очень важно, что базальное и стимулированное гистамином сокоотделение изучается за равные отрезки времени.

Проведение гистаминовой стимуляции у пожилых требует осторожности, даже при субмаксимальной стимуляции за 30 мин до введения гистамина подкожно вводят антигистаминный препарат (общее действие гистамина смягчается, способность возбуждать секрецию желудка при этом не снижается).

Существуют противопоказания к проведению стимуляции гистамином: значительные органические изменения сердечно-сосудистой системы; склонность к аллергическим реакциям; недавнее кровотечение из пищеварительного тракта; подозрение на феохромоцитому. В таких случаях рекомендуется пользоваться пентагастрином для возбуждения секреторного ответа. Пентагастрин лишен общего действия и обладает исключительно сильной сокогонной способностью.

В лабораторных условиях изменяют объем желудочного сока во все фазы секреции (тощаковая порция, за час до стимуляции — базальная секреция и стимулированная — в течение часа после стимуляции), исследуют общую кислотность, свободную соляную кислоту, кислотную продукцию и пепсин.

О количестве вырабатываемой соляной кислоты судят в основном по показателям общей кислотности и затем на их основе вычисляют по формуле величину кислотной продукции (дебит соляной кислоты).

264

Ацидограмма (исследование рН желудочного сока в базальную и стимулированную фазы) и электрофореграмма желудочного сока проводятся только в специализированных отделениях и широкого распространения до настоящего времени не нашли.

Кислотность желудочного сока может выражаться в условных титра-ционных единицах или ммоль/ч. Для более точного учета выработки соляной кислоты желудком в фазе базальной секреции или при оценке субмаксимальной (максимальной) секреции вычисляют так называемый дебит-час, выражаемый в ммоль. Средние нормальные показатели базальной кислотной продукции составляют 1—4 ммоль, субмаксимальной — 6,5—12 ммоль, максимальной — 16 — 24 ммоль. Для здоровых лиц соотношение базальной кислотной продукции к субмаксимальной принимается равным 1:3, а максимальной — 1:6.

При ХГ с секреторной недостаточностью происходит сближение уровней базальной и субмаксимальной кислотообразующей продукции, соотношение их становится 1:1,8 (1,2); снижается общая кислотность как в базальную, так и в стимулированную фазу до 30 — 20 титрационных единиц; свободная соляная кислота в желудочном соке после стимуляции гистами-ном не обнаруживается; отмечается уменьшение объема желудочного сока во всех исследуемых порциях; снижается уровень пепсина до 10 — 20 г/л (содержание пепсина в желудочном соке не полностью коррелирует с нарушением кислотообразования и обычно снижается медленнее).

Свободная соляная кислота может определяться при ХГ с нерезко выраженной секреторной недостаточностью, но уровень ее значительно снижен.

В ацидограмме при ХГ с резко выраженной секреторной недостаточностью рН базальной фазы 6,0, стимулированной фазы — также 6,0; при нерезком снижении секреции рН базальной фазы 2,1—5,0, а стимулированной фазы — 2,1.

Характер изменений слизистой оболочки желудка выявляется при проведении фиброгастродуоденоскопии. При ХГ с секреторной недостаточностью отмечаются бледность и истонченность слизистой оболочки желудка, при обострении процесса на поверхности слизистой оболочки видны кровоизлияния.

Гастроскопия должна сочетаться с множественной ступенчатой и прицельной биопсией (4 — 6 биоптатов по малой и большой кривизне, а также из передней и задней стенок тела желудка).

При гастроскопии могут быть выявлены эрозии (эрозивный гастрит). Гастроскопия является также методом, с помощью которого можно выявить и уточнить характер осложнений. Это главный метод диагностики опухолей желудка (полипы, рак желудка) и в подобных случаях диагноз ХГ отвергается на данном этапе обследования.

Однако гастроскопия не является абсолютно точным методом. При его применении возможны диагностические ошибки; не выявляются изменения моторной функции желудка; невозможно обнаружить опухоли с эн-дофитным ростом (скирр). В связи с этим эндоскопическое исследование обязательно проводят в сочетании с полноценным рентгенологическим обследованием.

При рентгеноскопии желудка выявляются нарушения его эвакуатор-ной и моторной функций. У больных ХГ с секреторной недостаточностью отмечаются усиленная моторика и ускорение эвакуации взвеси сульфата

265

бария. Рентгеноскопия желудка также важна для отграничения ХГ от рака.

Локальное отсутствие сократимости желудка очень подозрительно на опухолевый процесс с инфильтративным, эндофитным ростом.

Окончательная диагностика гастрита возможна только с учетом данных биопсии и морфологической оценки изменений слизистой оболочки желудка.

Данные биопсии при ХГ с нечетко выраженной секреторной недостаточностью свидетельствуют об умеренно выраженном атрофическом гастрите с поражением желез, часто без их атрофии. При ХГ с резко выраженной секреторной недостаточностью в биоптате обнаруживают атрофию желез и явления кишечной метаплазии.

Клинический и биохимический анализы крови, исследование кала помогают установить вовлечение в патологический процесс других органов и систем. Так, при поражении поджелудочной железы в крови может быть увеличен уровень амилазы, ингибитора трипсина, а в кале — нейтрального жира. Повторное исследование кала на скрытую кровь в случае отрицательного ответа позволяет отвергнуть предположение о кровотечении. Положительная реакция Вебера настораживает в отношении кровоточащего полипа, эрозивного гастрита, язвы или рака желудка.

Язвенная болезнь желудка, полипоз и рак желудка — характерные осложнения ХГ с секреторной недостаточностью. Диагноз гипокортициз-ма, поставленный на предыдущих этапах обследования, основывается на снижении уровня стероидных гормонов в крови. Снижение уровня железа, небольшой процент насыщения железом трансферрина, определяемые при биохимическом анализе крови, по современным представлениям, являются причинами развития гастрита с секреторной недостаточностью.

Хронический гастрит с нормальной или повышенной секреторной функцией желудка. Этот вариант ХГ встречается чаще у лиц молодого возраста.

На I этапе диагностического поиска вне обострения больные могут не предъявлять жалоб.

При обострении преобладают болевой и(или) диспепсический синдромы. Боли, как правило, четко связаны с приемом пищи: а) чаще они возникают непосредственно или спустя 20 — 30 мин после еды; б) реже встречаются «голодные», или поздние, боли; в) ранние и поздние боли могут сочетаться, что указывает на поражение как тела, так и выходного отдела желудка. Обычно боли умеренные, иногда они сводятся лишь к чувству давления и тяжести в подложечной области. «Поздние» боли отличаются большей интенсивностью, но почти никогда не приближаются по интенсивности к язвенным.

При сочетании с выраженной кишечной дискинезией, часто развивающейся при этой форме ХГ, боли могут приобретать разлитой характер, распространяясь на весь живот. Больные часто жалуются на запоры. Возникновение запоров объясняется воздействием кислого содержимого желудка на моторную функцию кишечника, а также гипертонусом блуждающего нерва.

Диспепсический синдром проявляется отрыжкой воздухом, кислым; изжогой; тошнотой; иногда срыгиванием; неприятным вкусом во рту и пр. Типичным для ХГ с сохраненной и особенно с повышенной секрецией является синдром ацидизма. Он обусловлен не столько повышенной кис-

266

лотообразующей функцией желудка, сколько забросом желудочного содержимого в пищевод. Синдром проявляется прежде всего изжогой. Иногда изжога настолько мучительна, что становится главной жалобой больных.

Выражен неврастенический синдром: повышенная раздражительность, изменчивость настроения, плохой сон, быстрая утомляемость.

Такое сочетание эпигастральных болей, желудочной диспепсии с выраженным синдромом ацидизма у больных с соответствующим анамнезом при подозрении на ХГ позволяет предположить сохраненную или повышенную желудочную секрецию.

В анамнезе больных удается установить нарушение ритма и качества питания, злоупотребление алкоголем и другие экзогенные причины. Погрешности в диете (употребление тяжелой, непривычной острой или соленой пищи, особенно в избыточном количестве и в сочетании с алкогольными напитками) часто служат причиной обострения заболевания.

Течение ХГ с сохраненной и особенно с повышенной секреторной функцией характеризуется чередованием обострений и ремиссий, но без выраженной сезонности.

На II этапе диагностического поиска физикальное исследование дает мало опорных данных для диагностики.

Пальпация эпигастральной области выявляет умеренную разлитую болезненность, вне обострения живот безболезнен.

При обострении иногда отмечается болезненность по ходу толстой кишки и в проекции желчного пузыря, обусловленная выраженной диски - незией. Воспалительные поражения кишечника и желчевыделительной системы не свойственны этому варианту ХГ (если они наблюдаются, то их следует рассматривать как самостоятельные заболевания). Выражены симптомы усиления функции парасимпатического отдела вегетативной нервной системы: красный дермографизм, холодные влажные кисти и стопы, гипергидроз, акроцианоз, гипотония.

На III этапе диагностического поиска исследуют желудочную секрецию. При этом выявляется повышение тощаковой и базальной секреции, общей кислотности: в стимулированную фазу ее показатели равны 80 — 100 титрационным единицам и более, базальной кислотной продукции — 1,5 — 5,5 ммоль и выше, уровня пепсина — 2,1—4,5 г/л и выше. Анализ ацидограммы (если определяют рН желудочного сока) показывает следующие изменения: при нормацидном состоянии рН базальной фазы 1,6 — 2,0; стимулированной — 1,2 — 2,0; при гиперацидном состоянии — соответственно 1,5 и 1,2.

При рентгенологическом исследовании пищеварительного тракта в желудке обнаруживают грубые ригидные складки, спазм привратника. Спастические явления прослеживаются и при прохождении бария по толстой кишке.

Фиброгастродуоденоскопия, проведенная в стадии обострения процесса, выявляет отек слизистой оболочки, очаги гиперемии, плотную фиксацию слизи на складках слизистой оболочки желудка при поверхностном гастрите. При гипертрофическом гастрите отмечаются бархатистость или зернистость слизистой оболочки, утолщение складок, выраженная гиперемия.

Значение гастродуоденоскопии велико в дифференциации данного клинического варианта ХГ и язвенной болезни двенадцатиперстной

267

кишки. Обнаружение язвенной «ниши», рубца или рубцовой деформации луковицы двенадцатиперстной кишки исключает ХГ как нозологически самостоятельную патологию.

Морфологические исследования биоптата слизистой оболочки выявляют при поверхностном гастрите дистрофические изменения поверхностного (ямочного) эпителия, а при более глубоком поражении желудка — вовлечение в процесс желез. Клетки желез, преимущественно главных и париетальных, гиперплазируются, подвергаются вакуолизации и другим изменениям.

Диагностика ХГ. Для постановки диагноза хронического гастрита принимают во внимание:

1) клиническую симптоматику (преимущественно субъективные дан

ные); преобладание диспепсических синдромов при обострении, сочетаю

щихся с неинтенсивными болями в эпигастральной области; длительное

течение; связь обострений с нарушением диеты;

2) изменение секреторной функции желудка;

3) изменение слизистой оболочки желудка (по данным рентгеноско

пии, гастрофиброскопии, гастробиопсии).

В настоящее время основное значение в диагностике ХГ отводится морфологическому изучению структуры, степени выраженности и распространенности патологического процесса в слизистой оболочке желудка (при проведении повторных исследований — динамике патологических изменений). Так, ХГ с нейтрофильной инфильтрацией эпителия и стромы почти всегда является реакцией на инфицирование HP; нередко при этом имеются эрозии и язвы. ХГ типа А (аутоиммунный) характеризуется лим-фоцитарной инфильтрацией желез и их разрушением.

Формулировка развернутого клинического диагноза учитывает: 1) морфологическую и гастроскопическую характеристику: поверхностный; с поражением желез без атрофии; атрофический; гипертрофический; эрозивный; другие особые формы гастрита; 2) состояние желудочной секреции (повышенная, сохраненная, сниженная: незначительно, умеренно, выражение); 3) фазу течения: обострение, стихающее обострение, ремиссия; 4) наличие выраженных моторных нарушений (желчного пузыря, кишечника и пр.); 5) осложнения (кровотечение и пр.).

Примечания. 1. Морфологическая характеристика гастрита указывается на основании результатов биопсии. 2. Для выявления HP наиболее перспективным является экспресс-метод его определения в биоптате слизистой оболочки непосредственно во время гастроскопии.

Лечение. Все лечебные мероприятия при ХГ проводят с учетом фазы течения (обострение или ремиссия), этиологии и кислотообразующей функции желудка (пониженная, нормальная или повышенная).

Цели терапии при ХГ:

• купировать воспалительные изменения и сократить продолжитель

ность обострения;

• удлинить фазу ремиссии;

• предотвратить прогрессирование изменений слизистой оболочки.

При обострении основные принципы лечения независимо от секреторной функции желудка могут быть представлены в следующем виде.

268

Этиологическое лечение:

1) нормализация режима и характера питания;

2) устранение профессиональных и других вредностей;

3) лечение заболеваний органов брюшной полости;

4) лечение заболеваний, приводящих к развитию ХГ.

Патогенетическое лечение:

1) воздействие на измененную слизистую оболочку желудка;

2) коррекция нарушений желудочной секреции;

3) коррекция нарушений моторной функции;

4) коррекция нарушений кишечного пищеварения.

Лечение больных ХГ обычно проводят в амбулаторных условиях. Госпитализация показана в случае выраженных признаков обострения или при необходимости проведения расширенного обследования.

Лечение больных ХГ с секреторной недостаточностью, согласно указанным выше принципам, сводится к следующему.

▲ Воздействие на пораженную слизистую оболочку:

• необходимо соблюдать принципы механического и термического

щажения; питание должно быть дробным, частым (5 — 6-разо-

вым), пища рекомендуется тщательно обработанная, умеренно го

рячая. Назначают диету N° 2, содержащую продукты, стимули

рующие желудочную секрецию и улучшающие аппетит, нередко

сниженный у таких больных (супы на обезжиренном рыбном или

мясном бульоне, вымоченная сельдь, черствый ржаной хлеб и

др);

• назначают препараты, улучшающие трофические процессы в сли

зистой оболочке желудка, усиливающие микроциркуляцию: ни-

кошпан, компламин, никотинамид по 1 таблетке 3 — 4 раза в день,

метилурацил по 0,5 г 3— 4 раза в день; витамины Bi, Вг, Вб, В12, С

(в инъекциях и внутрь), солкосерил (внутримышечно по 2 мл

1 раз в день). Лечение этими препаратами проводится курсами

(в течение 3 — 4 нед), чаще в зимнее или осеннее время;

• при лечении ХГ, ассоциированного с HP, используют схему ле

карственной терапии, в состав которой входят три препарата и

более: коллоидный субстрат висмута — де-нол по 1 таблетке

3 раза в день за 30 мин до еды и на ночь в течение 2 — 4 нед; про

изводные нитроимидазола — тинидазол по 1 r/сут или метрони-

дазол (трихопол) по 250 мг 3 —4 раза в день в течение 10 дней;

производные пенициллинов — оксациллин по 0,5 г 4 раза в день до

еды в течение 10 дней.

Вместо трихопола можно назначать фурадонин по 0,1 г 4 раза в день после еды; оксациллин можно заменить ампициллином в тех же дозах или кларитромицином. При аутоиммунном ХГ назначают сукралфат (вентер, андапсин, алсукрал), обладающий противовоспалительными свойствами и усиливающий репаративные процессы (продолжительность лечения 2 — 3 нед по 1 г 3 раза в день в период между приемами пищи и на ночь).

▲ Коррекция нарушений желудочной секреции: при снижении желу

дочной секреции назначают препараты, усиливающие секрецию со-

269

ляной кислоты (настойка травы горькой полыни, настой корня одуванчика и пр.); при отсутствии соляной кислоты в желудочном содержимом прибегают к заместительной терапии — желудочный сок, таблетки ацидин-пепсина, или «Бетацид», абомин.

При резко сниженных секреции и кислотности желудочного сока следует назначать хлоридные и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды достаточной минерализации (Ессентуки № 4 и 7, «Арзни» и пр.). Если снижение секреции сопровождается воспалением слизистой оболочки желудка, то предпочтительны воды невысокой минерализации, содержащие, кроме ионов натрия, значительное количество ионов кальция (славянов-ская, смирновская, джермук, миргородская и пр.). Больные с пониженной секрецией желудочного сока должны пить воду небольшими глотками за 10— 15 мин до еды.

▲Коррекция нарушений моторной функции желудка: назначают пре

параты миотропного ряда — папаверин по 0,06 0,08 г 3 раза в

день, но-шпу по 0,04 г 3 — 4 раза в день; при ослаблении двигатель

ной функции желудка, сопутствующем дуоденогастральном и га-

строэзофагальном рефлюксе показано применение метоклопрамида

(церукал, реглан), домперидола (мотилиум) по 10 мг 3 раза в день

или сульпирида (эглонил, догматил) в инъекциях (2 мл 5 % раство

ра 1 — 2 раза в день) или внутрь (по 50— 100 мг 2 —3 раза в день).

При отсутствии вовлечения в патологический процесс поджелудоч

ной железы, угрозы малигнизации и кровотечений назначают фи

зиотерапевтические процедуры (аппликации парафина, озокерита,

индуктотермия).

▲Коррекция возможных нарушений кишечного пищеварения: приме

няют ферментные препараты (фестал, дигестал, панзинорм, пан

креатин).

Лечение больных ХГ с повышенной секрецией предусматривает следующее.

А Диетотерапия — стол № 1 (исключение продуктов, оказывающих раздражающее действие на слизистую оболочку желудка и стимулирующих секрецию желудочного сока). Питание частое, дробное.

▲Коррекция нарушений желудочной секреции — назначение анта-

цидных, адсорбирующих и обволакивающих препаратов. Наиболее

предпочтительны невсасывающиеся антациды (алмагель, фосфалго-

гель), которые лишены многих побочных эффектов всасывающихся

антацидных средств (гидрокарбонат натрия, карбонат кальция и

др.). Антациды принимают через 1 — 11/2 ч после еды или за 30 —

60 мин до еды, а также на ночь.

▲Коррекция нарушений моторной функции желудка достигается на

значением холинолитиков периферического действия — атропина

сульфата, платифиллина или метацина, а также гастроцепина, из

бирательно блокирующего м-холинорецепторы и не оказывающего

в отличие от атропина выраженного побочного действия.

Блокаторы Н2-рецепторов (ранитидин, фамотидин, циметидин или цинамет), обладающие мощным антисекреторным действием, применяют лишь по особым показаниям (например, при наличии эрозий слизистой

270

оболочки желудка, сочетающихся с высокой продукцией соляной кислоты).

В период ремиссии всем больным ХГ показано санаторно-курортное лечение. При ХГ с сохраненной и повышенной секрецией соляной кислоты рекомендуются гидрокарбонатные минеральные воды, при ХГ с секреторной недостаточностью — хлоридные и натриевые воды.

Прогноз. При нормальной или повышенной секреторной функции желудка прогноз удовлетворительный. Если секреторная функция снижена, то прогноз ухудшается вследствие возможности развития рака желудка (особенно при гистаминоустойчивой ахилии). В связи с этим больных ХГ с выраженной секреторной недостаточностью ставят на диспансерный учет, им регулярно (1 — 2 раза в год) проводится гастродуоденоскопия или рентгенологическое исследование желудка.

Профилактика. При ХГ профилактика заключается в рациональном питании и соблюдении режима питания, а также в борьбе с употреблением алкогольных напитков и курением. Необходимо следить за состоянием полости рта, носоглотки, своевременно лечить другие заболевания органов брюшной полости, устранять профессиональные вредности и глистно-про-тозойные инвазии.

Профилактика обострения ХГ должна предусматривать противореци-дивное лечение тех больных, у которых заболевание имеет тенденцию к рецидивированию.

В проведении вторичной профилактики большое значение имеет диспансеризация больных ХГ. Она включает комплексное обследование и противорецидивное профилактическое лечение 1 — 2 раза в год.

Санаторно-курортное лечение показано вне периода обострения болезни.

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Язвенная болезнь (Я Б) — хроническое, рецидивирующее заболевание, склонное к прогрессированию, с вовлечением в патологический процесс наряду с желудком и двенадцатиперстной кишкой (в которых в периоды обострения образуются язвенные дефекты слизистой оболочки) других органов системы пищеварения, развитию осложнений, угрожающих жизни больного. Заболевание возникает вследствие расстройств ней-рогуморальной и эндокринной регуляции секреторных и моторных процессов, а также нарушений защитных механизмов слизистой оболочки этих органов.

Язвенная болезнь встречается у людей любого возраста, но чаще в возрасте 30 — 40 лет, ею болеют около 5 % взрослого населения. Городское население страдает Я Б чаще по сравнению с сельским, мужчины болеют в 6 — 7 раз чаще женщин (в особенности Я Б двенадцатиперстной кишки).

Этиология. Причины развития заболевания остаются недостаточно изученными. В настоящее время считают, что факторами, способствующими ее возникновению, являются следующие:

А длительное или часто повторяющееся нервно-эмоциональное перенапряжение (стресс);

▲ генетическая предрасположенность, в том числе стойкое повышение кислотности желудочного сока конституционального характера;

271

А другие наследственно-конституциональные особенности (0 группа крови; ВLA-B5-антиген; снижение активности ссгантитрипсина);

А наличие хронического гастрита, дуоденита, функциональных нарушений желудка и двенадцатиперстной кишки (предъязвенное состояние);

а нарушение режима питания;

А курение и употребление крепких спиртных напитков;

а употребление некоторых лекарственных препаратов, обладающих ульцерогенными свойствами (ацетилсалициловая кислота, бутади-он, индометацин и пр.).

Патогенез. Механизм развития Я Б до сих пор изучен недостаточно. Повреждение слизистой оболочки с образованием язв, эрозий и воспаления связывают с преобладанием факторов агрессии над факторами защиты слизистой оболочки желудка и/или двенадцатиперстной кишки. К местным факторам защиты относят секрецию слизи и панкреатического сока, способность к быстрой регенерации покровного эпителия, хорошее кровоснабжение слизистой оболочки, локальный синтез простагландинов и др. К агрессивным факторам причисляют соляную кислоту, пепсин, желчные кислоты, изолецитины. Однако нормальная слизистая оболочка желудка и двенадцатиперстной кишки устойчива к воздействию агрессивных факторов желудочного и дуоденального содержимого в нормальных (обычных) концентрациях.

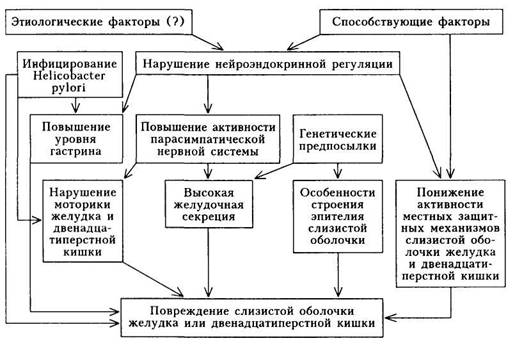

Предполагают, что под воздействием неуточненных и известных этиологических факторов происходит нарушение нейроэндокринной регуляции секреторной, моторной, инкреторной функций желудка и двенадцатиперстной кишки с повышением активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (схема 17).

Ваготония обусловливает нарушение моторики желудка и двенадцатиперстной кишки, а также способствует усилению секреции желудочного сока, повышению активности агрессивных факторов. Все это в сочетании с наследственно-конституциональными особенностями, так называемыми генетическими предпосылками (увеличение количества обкладочных клеток, вырабатывающих соляную кислоту и высокие показатели кислотообразующей функции) является одной из причин, приводящей к повреждению слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Этому способствует также увеличение уровня гастрина вследствие повышения секреции надпочечниками кортизола в результате нейроэндокринных нарушений. Наряду с этим изменение функциональной активности надпочечников снижает сопротивляемость слизистой оболочки действию кислот-но-пептического фактора. Снижается регенераторная способность слизистой оболочки; защитная функция ее мукоцилиарного барьера становится менее совершенной вследствие уменьшения выделения слизи. Таким образом, понижается активность местных защитных механизмов слизистой оболочки, что способствует развитию ее повреждения.

Однако генетические предпосылки, помимо их разрушительного действия, могут выполнять и защитную функцию. Так, благодаря особенностям строения и функционирования слизистой оболочки желудка часть людей генетически невосприимчивы к HP, которым в последние годы отводится существенная роль в развитии ЯБ. Бактерии у этой категории людей, даже попадая в организм, йе способны к адгезии (прилипанию) на

272

Схема 17. Патогенез язвенной болезни

эпителий и поэтому не повреждают его. У остальных людей HP, попадая в организм, расселяются преимущественно в антральном отделе желудка, что приводит к развитию активного хронического воспаления вследствие выделения ими ряда протеолитических ферментов (уреаза, каталаза, ок-сидаза и др.) и токсинов. Происходит разрушение защитного слоя слизистой оболочки и ее повреждение.

Одновременно развивается своеобразное нарушение моторики желудка, при котором происходит ранний сброс кислого желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку, что приводит к «закислению» содержимого луковицы. Кроме этого, персистенция HP способствует развитию гипергастринемии, которая при имеющейся исходно высокой кислотности усугубляет ее и ускоряет сброс содержимого в двенадцатиперстную кишку.

Таким образом, HP являются главной причиной, поддерживающей обострение в гастродуоденальной области. В свою очередь активный гастродуо-денит в значительной мере определяет рецидивирующий характер ЯБ.

HP находят в 100 % случаев при локализации язвы в антропилороду-оденальной зоне и в 70 % случаев — при язве тела желудка.

В зависимости от локализации язвенного дефекта различают некоторые патогенетические особенности язвенной болезни. Так, в развитии язвенной болезни с локализацией язвенного дефекта в теле желудка существенная роль принадлежит снижению местных защитных механизмов слизистого барьера в результате воспаления слизистой оболочки, нарушения муцинообразования, регенерации покровно-ямочного эпителия, ухудшения кровотока и локального синтеза простагландинов. Кроме этого, суще-

273

ственную роль играет дуоденогастральный рефлюкс с регургитацией желчных кислот и изолецитинов, разрушающих слизистый барьер и обусловливающих ретродиффузию ионов Н+ и образование язвенного дефекта под воздействием пепсина.

Язвообразование в пилородуоденальной зоне слизистой оболочки связывают с длительной гиперхлоргидрией и пептическим протеолизом, обусловленным гиперваготонией, гипергастринемией и гиперплазией главных желез желудка, а также гастродуоденальной дисмоторикой. Кроме этого, играет роль и неэффективная нейтрализация содержимого желудка муко-идными субстанциями и щелочным компонентом двенадцатиперстной кишки, длительным закислением пилородуоденальной среды.

Классификация. Язвенную болезнь подразделяют:

▲по клинико-морфологическим признакам на язвенную болезнь же

лудка и язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки;

▲по форме заболевания — на впервые выявленную и рецидивирую

щую;

▲по локализации выделяют поражение кардиальной части; малой

кривизны желудка; препилорического отдела желудка; луковицы

двенадцатиперстной кишки; внелуковичного отдела (постбульбар-

ные язвы);

▲по фазам течения: обострение; стихающее обострение; ремиссия;

▲по тяжести течения: доброкачественное; затяжное (стабильное);

прогрессирующее. При доброкачественном течении язвенный де

фект небольшой и неглубокий, рецидивы редки, осложнений нет.

Консервативное лечение дает четкий эффект приблизительно через

месяц. Для затяжного течения характерны неполный эффект лече

ния, большие сроки его; возможны рецидивы в течение первого

года. Прогрессирующее течение характеризуется минимальным эф

фектом лечения, развитием осложнений; рецидивы часты;

▲по наличию осложнений: осложненная; неосложненная. Осложне

ния язвенной болезни проявляются кровотечением, пенетрацией,

перфорацией, малигнизацией, стенозом привратника и луковицы,

перивисцеритами.

Клиническая картина. Клинические проявления ЯБ отличаются многообразием и зависят от фазы течения (обострения или ремиссия), клинико-морфологического варианта (ЯБ желудка или двенадцатиперстной кишки) и наличия осложнений.

При обострении ЯБ независимо от ее клинического варианта выражены следующие основные синдромы: 1) болевой (имеет определенные закономерности в зависимости от локализации язвы); 2) желудочной диспепсии; 3) кишечной диспепсии; 4) астеновегетативный; 5) локальных изменений; 6) осложнений.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |