Основные лечебные мероприятия: внутривенное капельное введение реополиглюкина со скоростью не менее 20 мл/мин в сочетании с допамином (50 мг в 400 мл 0,5 % раствора глюкозы с частотой 15 капель в минуту). Введение глюкозы и реополиглюкина способствует увеличению давления наполнения левого желудочка и росту сердечного выброса, что приводит к нормализации АД и исчезновению периферических симптомов шока.

б) Гиподинамический вариант кардиогенного шока: клинически про

является сочетанием кардиогенного шока с отеком легких, сопровождаю

щимся выраженной одышкой и влажными хрипами; диастолическое дав

ление в легочной артерии более 25 мм рт. ст., СИ снижен.

Основные лечебные мероприятия: внутривенное капельное введение 1 % раствора нитроглицерина или другого периферического вазодилатато-ра нитропруссида натрия — 50 мг в 500 мл 5 % раствора глюкозы [0,5 — 1 мкг/(кгмин)] и 90 мг фуросемида; при отсутствии эффекта показано дополнительное внутривенное капельное введение допамина — 50 мг в 400 мл 5 % раствора глюкозы с частотой 15 капель в минуту.

в) Застойный вариант кардиогенного шока: конечное диастолическое

давление и давление заклинивания в легочной артерии существенно по

вышены, но СИ не изменен; в этой ситуации показано введение фуросеми

да и внутривенное капельное введение 1 % раствора нитроглицерина (пе

риферический венозный дилататор, способствующий уменьшению притока

крови к сердцу и снижению повышенного давления в малом круге крово

обращения) .

В. Аритмический шок. При данном шоке показаны: а) антиаритмические препараты; б) электроимпульсная терапия; в) электростимуляция сердца.

Лечение нарушений ритма и проводимости определяется видом нарушений и их влиянием на гемодинамику.

При желудочковой экстрасистолии вводят лидокаин: 100—150 мг внутривенно струйно. Если после первых суток эффекта от введения ли-докаина нет, то переходят на использование амиодарона (кордарона): вначале внутривенно вводят 600 — 800 мг и сразу же назначают внутрь 600 мг ежедневно.

При наджелудочковой пароксизмальной тахикардии внутривенно вводят 10 мг верапамила (изоптина) в течение 5—10 мин во избежание падения АД.

При мерцательной аритмии у больных инфарктом миокарда, за исключением тех случаев, когда мерцание предсердий создает угрозу жизни (в таких случаях сразу проводится электроимпульсная терапия), лечение рекомендуется начинать с введения сердечных гликозидов.

Если лекарственные средства неэффективны, то при наджелудочковой и желудочковой тахикардии, а также при трепетании и мерцании предсердий проводят электроимпульсную терапию (дефибрилляция). Электрическая дефибрилляция (кардиоверсия) является единственным эффективным методом лечения фибрилляции желудочков сердца.

229

Лечение отека легких заключается в уменьшении притока крови к сердцу, что способствует быстрому снижению давления в сосудах малого круга; с этой целью применяют периферические вазодилататоры (нитропруссид натрия) и мочегонные средства (фуросемид). Используют также нейролептаналгезию (фентанил и дроперидол).

Лечение тромбоэмболии крупных периферических сосудов осуществляют как с помощью лекарственных препаратов, так и хирургическим путем.

При неосложненном течении ИМ проводится активизация больного, включая ЛФК с первых дней, когда полностью купируется ангинозный статус. К концу 1-й недели больной под контролем методиста ЛФК садится на кровати, на 10— 11-й день ему разрешают сидеть и ходить до туалета, к концу 2-й недели больной совершает прогулки по коридору на 100 — 200 м в 2 —3 приема, а к концу 3-й недели — длительные прогулки, осваивает пролет лестницы. Активизация больного с осложненным ИМ проводится в индивидуально устанавливаемые сроки.

В подостром периоде ИМ продолжают терапию ацетилсалициловой кислотой, назначают коронароактивные препараты, подобранные индивидуально и включающие пролонгированные нитраты, блокато-ры кальциевых каналов, р-блокаторы и др.

При развитии иных осложнений (пневмония, сердечная недостаточность) проводят соответствующую их клинической картине терапию (антибиотики, сердечные гликозиды, мочегонные средства).

В терапии постинфарктного синдрома Дресслера используют неспецифические противовоспалительные средства (бутадион, реопирин и др.), небольшие дозы кортикостероидов, начиная с 15 — 20 мг преднизолона и затем постепенно снижая дозу.

Симптоматическое лечение седативными, снотворными, слабительными средствами проводится по показаниям; дозы препаратов подбирают индивидуально. В комплексном лечении больных ИМ, особенно в подостром и постинфарктном периодах, важно проведение восстановительной терапии — реабилитации больных (ЛФК, гимнастика) как физической, так и психологической. Реабилитационные мероприятия в дальнейшем проводятся в санаторно-курортных условиях или в специализированных реабилитационных отделениях.

Прогноз. Прогноз заболевания серьезный, ухудшается с развитием осложнений.

Профилактика. Устраняют так называемые факторы риска ИБС, особенно у лиц, в семьях которых есть случаи раннего атеросклероза.

Рекомендуют диету с низким содержанием насыщенных жиров, но обогащенную фруктами и овощами; необходимым условием является отказ от курения.

ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Хроническая ишемическая болезнь сердца (хроническая ИБС) включает формы заболевания, протекающие хронически: стабильную стенокардию, диффузный (атеросклеротический) и постинфарктный кардиосклероз.

Этиология. Основной причиной развития болезни является атеросклероз коронарных артерий. Значительно реже приступы стенокардии

230

возникают при неизмененных коронарных артериях. К числу факторов, способствующих развитию болезни, следует отнести функциональную перегрузку сердца, гистотоксический эффект катехоламинов, изменения в свертывающей и антисвертывающей системах крови, недостаточное развитие коллатерального кровообращения.

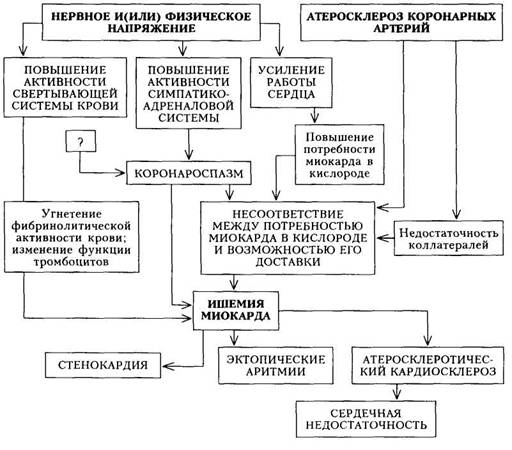

Патогенез. В основе развития хронической ИБС лежит коронарная недостаточность — результат нарушения равновесия между потребностью миокарда в кислороде и возможностью его доставки с кровью. При недостаточном доступе кислорода к миокарду возникает его ишемия. Патогенез ишемии различен при измененных и неизмененных коронарных артериях.

В качестве основного механизма возникновения коронарной недостаточности при морфологически неизмененных сосудах выступает спазм артерий. К спазму приводят нарушения нейрогуморальных регуляторных механизмов, в настоящее время изученных недостаточно. Развитию коронарной недостаточности способствует нервное и(или) физическое напряжение, обусловливающее повышение активности симпатико-адреналовой системы. Вследствие усиленной продукции катехоламинов надпочечниками и постганглионарными окончаниями симпатических нервов в миокарде накапливается избыток этих биологически активных веществ. Усиление работы сердца в свою очередь повышает потребность миокарда в кислороде. Наблюдающаяся под влиянием усиления активности симпатико-адреналовой системы активизация свертывающей системы крови, а также угнетение ее фибринолитической активности и изменение функции тромбоцитов усугубляют коронарную недостаточность и ишемию миокарда.

При атеросклерозе коронарных артерий несоответствие потребностей миокарда в кислороде возможностям коронарного кровообращения (схема 14) ярко проявляется при физической нагрузке (усиление работы сердца, повышение активности симпатико-адреналовой системы). Выраженность коронарной недостаточности усугубляется недостаточностью коллатеральных сосудов, а также внесосудистыми влияниями на коронарные артерии. К таким влияниям относятся сжимающий эффект миокарда на мелкие коронарные артерии в фазу систолы, а также повышение внутримиокарди-ального давления в связи с развивающейся во время приступа стенокардии недостаточностью сократительного миокарда и увеличения конечного диастолического объема и давления в левом желудочке.

Остро возникшая коронарная недостаточность, проявляющаяся приступом стенокардии, может включить компенсаторные механизмы, предупреждающие развитие ишемии миокарда. Такими механизмами являются раскрытие существующих и образование новых межкоронарных анастомозов, повышение экстракции миокардом кислорода из артериальной крови. При истощении этого «коронарного резерва» ишемия миокарда во время приступа стенокардии становится более выраженной.

Кроме приступа стенокардии, ишемия миокарда проявляется различными эктопическими аритмиями, а также постепенным развитием атеро-склеротического кардиосклероза. При кардиосклерозе замещение мышечных волокон соединительной тканью постепенно приводит к снижению сократительной функции миокарда и развитию сердечной недостаточности.

Стенокардия. Стенокардия является основным проявлением хронической ИБС, но может встречаться и как синдром при других заболеваниях (аортальные пороки, выраженная анемия). В связи с этим термин «стенокардия», если специально не указывается заболевание, вызвав-

231

|

Схема 14. Патогенез хронической ишемической болезни сердца |

шее ее, употребляется как синоним понятия ИБС. Как отмечалось, основной причиной развития стенокардии является атеросклероз коронарных артерий, значительно реже — нарушение регуляции неизмененных коронарных артерий.

Клиническая картина. Главным проявлением стенокардии является характерный болевой приступ. В классическом описании стенокардия характеризуется как приступообразное давящее ощущение в области грудины, возникающее при физическом усилии, нарастающее по выраженности и распространенности.

Обычно боль сопровождается чувством дискомфорта в груди, ирра-диирует в левое плечо или обе руки, в шею, челюсть, зубы; ей может сопутствовать чувство страха, которое заставляет больных застывать в неподвижной позе. Боли быстро исчезают после приема нитроглицерина или устранения физического напряжения (остановка при ходьбе, устранение других условий и факторов, спровоцировавших приступ: эмоциональный стресс, холод, прием пищи).

В зависимости от обстоятельства, при котором возникли боли, различают стенокардию напряжения и покоя. Появление болевого синдрома

232

при типичной стенокардии напряжения зависит от уровня физической активности. Согласно принятой классификации Канадского общества кардиологов, по способности выполнять физические нагрузки больными стенокардией напряжения выделяют четыре функциональных класса:

I функциональный класс — обычная физическая активность не вы

зывает стенокардии. Стенокардия появляется при необычно большой, бы

стро выполняемой нагрузке.

II функциональный класс — небольшое ограничение физической

активности. Стенокардию вызывает обычная ходьба на расстояние более

500 м или подъем по лестнице на 1-й этаж, в гору, ходьба после еды, при

ветре, в холод; возможна и стенокардия под влиянием эмоционального на

пряжения.

III функциональный класс — выраженное ограничение физической

активности. Стенокардия возникает при обычной ходьбе на расстояние

100 — 200 м. Возможны редкие приступы стенокардии покоя.

IV функциональный класс неспособность выполнять любую физи

ческую работу без дискомфорта. Появляются типичные приступы стено

кардии покоя.

В качестве частных случаев стенокардии напряжения может быть выделена стенокардия при волнении и курении.

К стенокардии покоя принято относить приступы болей, возникающие во время полного отдыха, главным образом во сне.

Особо должна быть выделена так называемая вариантная стенокардия (стенокардия Принцметала): приступы стенокардии покоя, как правило, ночью, возникающие без предшествующей стенокардии напряжения. В отличие от обычных приступов стенокардии они сопровождаются значительным подъемом сегмента ST на ЭКГ в момент болей. С помощью коронароан-гиографии показано, что вариантная стенокардия обусловлена спазмом склерозированных или неизмененных коронарных артерий. Этот вариант ИБС относят к нестабильной стенокардии (промежуточная форма ИБС).

Основной клинический симптом — приступ стенокардии — не является патогномоничным только для ИБС. В связи с этим диагноз стенокардии как формы хронической ИБС можно поставить только с учетом всех данных, полученных на различных этапах обследования больного.

Вместе с тем в клинической картине стенокардии при ИБС есть свои особенности, которые обнаруживают на I этапе диагностического поиска.

Задачей I этапа является выявление: а) типично протекающей стенокардии; б) других проявлений хронической ИБС (нарушения ритма, сердечная недостаточность); в) факторов риска ИБС; г) атипичных кар-диальных болей и оценка их с учетом возраста, пола, факторов риска ИБС и сопутствующих заболеваний; д) эффективности и характера проводимой лекарственной терапии; е) других заболеваний, проявляющихся стенокардией.

Все жалобы оценивают с учетом возраста, пола, конституции, психоэмоционального фона и поведения больного, так что нередко уже при первом общении с больным можно отвергнуть или убедиться в правильности предварительного диагноза ИБС. Так, при классических жалобах в течение последнего года и отсутствии сердечно-сосудистых заболеваний в прошлом у 50 — 60-летнего мужчины хроническая ИБС может быть диагностирована с очень большой вероятностью.

233

Тем не менее развернутый диагноз с указанием клинического варианта болезни и тяжести поражения коронарных артерий и миокарда может быть поставлен лишь после выполнения всей основной схемы диагностического поиска, а в некоторых ситуациях (описаны далее) — после дополнительного обследования.

Иногда трудно разграничить стенокардию и разнообразные болевые ощущения кардиального и экстракардиального генеза. Особенности болей при различных заболеваниях описаны в учебниках и руководствах. Следует лишь подчеркнуть, что стабильной стенокардии свойствен постоянный, одинаковый характер болей при каждом приступе, а ее появление четко связано с определенными обстоятельствами. При нейроциркулятор-ной дистонии и ряде других заболеваний сердечно-сосудистой системы пациент отмечает разнообразный характер болей, различную их локализацию, отсутствие какой-либо закономерности в их возникновении. У больного стенокардией, даже при наличии других болей (обусловленных, например, поражением позвоночника), обычно удается выделить характерные «ишемические» боли.

Одновременно с жалобами на боли в области сердца больной может предъявлять жалобы, обусловленные нарушением сердечного ритма и недостаточностью кровообращения вне приступа стенокардии. Это позволяет предварительно оценить тяжесть атеросклеротического или постинфарктного кардиосклероза и делает диагноз ИБС более вероятным. Правильному диагнозу способствует выявление факторов риска ИБС.

У больных с такими заболеваниями, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, следует активно выявлять жалобы, характерные для стенокардии, аритмии, расстройства кровообращения. Сам пациент может и не предъявлять таких жалоб, если соответствующие явления нерезко выражены или он считает их малосущественными по сравнению с другими.

Больные нередко описывают стенокардию не как боль, а говорят о чувстве дискомфорта в груди в виде тяжести, давления, стеснения или даже жжения, изжоги. У лиц пожилого возраста ощущение боли менее выражено, а клинические проявления чаще характеризуются затрудненным дыханием, внезапно возникающим чувством нехватки воздуха, сочетающимся с резкой слабостью.

В отдельных случаях отсутствует типичная локализация болей, боли возникают лишь в тех местах, куда они обычно иррадиируют. Поскольку болевой синдром при стенокардии может протекать атипично, при любых жалобах на боль в грудной клетке, руках, спине, шее, нижней челюсти, эпигастральной области (даже у молодых мужчин), следует выяснить, не соответствуют ли эти боли по обстоятельствам возникновения и исчезновения закономерностям болевого синдрома при стенокардии. В таких случаях, за исключением локализации, боли сохраняют все другие особенности «типичной» стенокардии (причина возникновения, продолжительность приступа, эффект нитроглицерина или остановки при ходьбе и пр.).

На I этапе диагностического поиска оценивают эффективность приема нитроглицерина (при исчезновении болей через 5 мин и позже эффект очень сомнительный) и других принимавшихся ранее больным лекарственных препаратов (важно не только для диагностики, но и для построения индивидуального плана лечения в дальнейшем).

II этап диагностического поиска малоинформативен для диагностики. Физикальное обследование может не выявить каких-либо отклоне-

234

ний от нормы (при недавно возникшей стенокардии). Следует активно искать симптомы заболеваний (пороки сердца, анемии и пр.), которые могут сопровождаться стенокардией.

Важной для диагностики является внесердечная локализация атеросклероза: аорты (акцент II тона, систолический шум на аорте), нижних конечностей (резкое ослабление пульсации артерий); симптомы гипертрофии левого желудочка при нормальном АД и отсутствии каких-либо заболеваний сердечно-сосудистой системы.

На III этапе диагностического поиска производят инструментальные и лабораторные исследования, позволяющие поставить диагноз хронической ИБО и оценить стенокардию как ее проявление.

Электрокардиография — ведущий метод инструментальной диагностики хронической ИБС. При этом нужно учитывать следующие положения.

1. Депрессия сегмента ST (возможно сочетание с коронарным зубцом

Г) является подтверждением предварительного диагноза хронической

ИБС. Однако абсолютно специфических для хронической ИБС измене

ний на ЭКГ не существует; коронарный зубец Т может быть проявлением

перенесенного ранее мелкоочагового инфаркта (надо учитывать отрица

тельные результаты лабораторных данных, указывающих на резорбцион-

но-некротический синдром).

2. Подтвердить наличие ИБС может выявление характерных ЭКГ-

признаков во время приступа и быстрое их исчезновение (в течение не

скольких часов, до суток). Для верификации ИБС используют суточное

ЭКГ-мониторирование по Холтеру (холтперовское монитпорирование).

3. У большинства больных стенокардией, не перенесших ИМ, ЭКГ

вне приступа не изменена, а во время приступа изменения возникают не у

всех больных.

4. «Рубцовые» изменения, выявленные на ЭКГ, при наличии харак

терных болей в сердце являются важным доводом в пользу диагноза ИБС.

5. Для выявления признаков ишемии миокарда, когда на ЭКГ, снятой

в покое, они отсутствуют, а также для оценки состояния коронарного ре

зерва (тяжесть коронарной недостаточности) проводят пробы с физичес

кой нагрузкой.

Среди различных нагрузочных проб наибольшее распространение получили пробы с физической нагрузкой на велоэргометре или бегущей дорожке (тредмиле). Показаниями к проведению велоэргометрии для диагностики ИБС являются: а) атипичный болевой синдром; б) нехарактерные для ишемии миокарда изменения на ЭКГ у лиц среднего и пожилого возраста, а также у молодых мужчин с предварительным диагнозом ИБС; в) отсутствие изменений на ЭКГ при подозрении на ИБС.

Пробу расценивают как положительную, если в момент нагрузки отмечают: а) возникновение приступа стенокардии; б) появление тяжелой одышки, удушья; в) снижение АД; г) снижение сегмента ST «ишемическо-го типа» на 1 мм и более; д) подъем сегмента ST на 1 мм и более.

Основными противопоказаниями к проведению проб с физической нагрузкой служат: а) острый инфаркт миокарда; б) частые приступы стенокардии напряжения и покоя; в) сердечная недостаточность; г) прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости; д) тромбоэмболические осложнения; е) тяжелые формы артериальной ги-пертензии; ж) острые инфекционные заболевания.

235

При необходимости (невозможность проведения велоэргометрии или технического ее выполнения, детренированность больных) усиление работы сердца достигается с помощью теста частой предсердной стимуляции (электрод кардиостимулятора вводят в правое предсердие; инвазивный характер исследования резко ограничивает круг применения теста) или теста частой чреспищеводной стимуляции (метод нетравматичен, широко распространен).

6. Для ЭКГ-диагностики ИБС применяют и различные фармакологические нагрузочные пробы с использованием лекарственных препаратов, способных влиять на коронарное русло и функциональное состояние миокарда. Так, для ЭКГ-диагностики вазоспастической формы ИБС применяют пробы с эргометрином или дипиридамолом.

Фармакологические пробы с пропранололом, хлоридом калия проводят в тех случаях, когда имеются исходные изменения конечной части желудочкового комплекса на ЭКГ, при необходимости проведения дифференциальной диагностики между ИБС и НЦД. Эти пробы не имеют решающего значения для диагностики ИБС. Выявленные на ЭКГ изменения всегда оценивают с учетом других данных обследования больного.

Ультразвуковое исследование сердца необходимо проводить всем больным, страдающим стенокардией. Оно позволяет оценить сократительную способность миокарда, определить размеры его полостей. Так, при выявлении порока сердца, обструктивной кардиомиопатии диагноз хронической ИБС становится маловероятным; у лиц пожилого возраста возможно сочетание этих болезней.

Ряд инструментальных методов исследования, проводимых в общепринятом порядке у больного с подозрением на ИБС, позволяет выявить внесердечные признаки атеросклероза аорты (рентгеноскопия грудной клетки) и сосудов нижних конечностей (реовазография) и получить косвенный довод, подтверждающий ИБС.

Лабораторные исследования (клинический и биохимический анализы крови) позволяют: а) выявить гиперлипидемию — фактор риска ИБС; б) исключить проявление резорбционно-некротического синдрома (см. «Инфаркт миокарда») и при наличии изменений на ЭКГ и затянувшемся приступе стенокардии отвергнуть диагноз инфаркта миокарда.

В ряде случаев проводят дополнительные исследования.

1. Коронаровентрикулография позволяет установить степень и рас

пространенность атеросклеротического сужения коронарных артерий и со

стояние коллатерального кровотока.

2. Селективная коронарография проводится: 1) для диагностики

ИБС в неясных случаях, преимущественно у людей молодого и среднего

возраста, у которых от диагноза во многом зависят трудовые рекоменда

ции; 2) при несомненной ИБС для решения вопроса о хирургическом ле

чении.

Учитывая инвазивный характер и сложность исследования, коронаро-графию чаще проводят не с диагностической целью, а при решении вопроса об аортокоронарном шунтировании и чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) у больных с несомненной ИБС.

Следует отметить, что «нормальная» коронарограмма свидетельствует лишь об отсутствии существенного сужения главных коронарных артерий и их ветвей, при этом могут оставаться невыявленными изменения в мелких артериях.

236

Проведение этих методов возможно лишь в специализированных стационарах и по определенным показаниям.

Атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз. Кардиосклероз — часто встречающаяся форма хронической ИБС. Различают три варианта его: ишемический (атеросклеротический), развивающийся медленно, с диффузным поражением сердечной мышцы; постнекротический (постинфарктный) — в форме большого очага фиброза миокарда на месте бывшего некроза; переходный, или смешанный, вариант, при котором на фоне медленного диффузного развития соединительной ткани периодически образуются крупные фиброзные очаги после повторных инфарктов миокарда.

Атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз может проявляться нарушениями ритма и застойной сердечной недостаточностью. Предлагают к этой форме хронической ИБС относить и хроническую аневризму сердца.

Иногда кардиосклероз протекает без явных клинических проявлений. Заподозрить наличие ИБС позволяют также изменения на снятых по случайным поводам ЭКГ.

В клиническом отношении выделяют формы, сочетающиеся со стенокардией и протекающие без боли [только с нарушениями ритма и(или) признаками сердечной недостаточности]. На ранних этапах развития ИБС при безболевых формах нет четкой субъективной симптоматики. Такие формы протекают как бы незаметно, и первые подозрения на ИБС появляются лишь при физикальном обследовании, а нередко и при расшифровке ЭКГ. Это надо учитывать при проведении каждого из трех этапов диагностического поиска.

На I этапе диагностического поиска жалобы больного, особенно пожилого возраста, свидетельствующие о нарушении ритма сердца (сердцебиение, перебои в работе сердца, редкий пульс и т. д.), и проявления сердечной недостаточности (одышка, отечность нижних конечностей, тяжесть в правом подреберье и пр.) без указания на перенесенные сердечнососудистые заболевания должны навести врача на мысль о хронической ИБС. Предположение становится более достоверным, если больного беспокоят, кроме того, боли в сердце стенокардического характера или при расспросе удается получить сведения об их эквивалентах (чувство стеснения в груди, жжения).

При расспросе больного, перенесшего инфаркт миокарда, необходимо узнать о возможных нарушениях ритма сердца, одышке, эпизодах удушья (проявления постинфарктного кардиосклероза), даже если он сам об этом не вспоминает.

Предположить наличие атеросклеротического кардиосклероза можно у пациента с жалобами на внесердечные проявления атеросклероза (перемежающаяся хромота, снижение памяти и т. п.) и неспецифическими жалобами (снижение работоспособности, общая слабость).

Необходимо установить, особенно у лиц молодого и среднего возраста, перенесенные заболевания, которые могут сопровождаться симптомами сердечной недостаточности и нарушениями ритма сердца (миокардит, пороки сердца и т. д.). При их наличии вероятность ИБС значительно уменьшается, но обследование по намеченному пути диагностического поиска нужно проводить и на последующих этапах.

237

Задачей II этапа диагностического поиска является выявление: а) симптомов сердечной недостаточности по малому и большому кругу кровообращения; б) хронической аневризмы сердца; в) нарушений ритма; г) внесердечных локализаций атеросклероза. Признаки сердечной недостаточности — одышка, увеличение печени, тахикардия, отеки — могут быть обнаружены у больного, особенно пожилого возраста, не предъявлявшего соответствующих жалоб.

Пульсация в прекардиальной области, особенно при указаниях на перенесенный инфаркт миокарда, позволяет заподозрить аневризму левого желудочка. Нарушения ритма сердца могут быть впервые выявлены на этом этапе диагностического поиска.

Наличие постоянного мерцания предсердий при отсутствии стенокардии в первую очередь требует исключения ревматического порока сердца (активный поиск прямых и косвенных объективных признаков порока на этом и последующем этапах обследования), даже если этот диагноз никогда не ставили в прошлом.

Выявление таких физикальных признаков, как гипертрофия левого желудочка у больного, не страдающего какими-либо сердечными заболеваниями и АГ, акцент II тона над аортой при нормальном АД и снижение пульсации на сосудах нижних конечностей, делает предполагаемый диагноз ИБС чрезвычайно важным.

Задачей III этапа является выявление: а) нарушений ритма и проводимости; 6) начальных проявлений сердечной недостаточности; в) хронической аневризмы сердца; г) симптомов атеросклероза.

Решению этой задачи способствуют общеклинические исследования (ЭКГ, рентгенологическое обследование органов грудной клетки, реовазо-графия нижних конечностей, биохимическое исследование крови). Если на этом этапе диагноз хронической ИБС поставить не представляется возможным, то проводят дополнительные исследования.

Электрокардиограмма позволяет выявить нарушения ритма сердца и проводимости. При отсутствии других заболеваний, приводящих к подобным проявлениям, нужно думать о хронической ИБС.

На ЭКГ могут быть выявлены признаки гипертрофии левого желудочка у больного без АГ и порока сердца. В таком случае диагноз атеро-склеротического кардиосклероза может быть поставлен без других его проявлений, если с помощью УЗИ исключена возможность кардиомио-патии.

На ЭКГ могут быть обнаружены признаки аневризмы сердца (уточнить ее наличие дополнительными методами). Признаки рубцовых изменений на ЭКГ позволяют поставить диагноз постинфарктного кардиосклероза даже без других явных его проявлений.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки помогает выявить признаки атеросклероза аорты, увеличение левого желудочка, снижение сократительной функции миокарда левого желудочка (эти изменения имеют диагностическое значение лишь в сочетании с другими признаками хронической ИБС). Важным диагностическим признаком ИБС являются рентгенологические симптомы аневризмы левого желудочка.

У пожилых людей рентгенологическое исследование может помочь выявить порок сердца, физикально отчетливо не проявившийся (верификация диагноза по данным ультразвукового исследования сердца).

238

Ультразвуковое исследование сердца проводится всем больным с хронической формой ИБС; его информативность возрастает в следующих случаях: 1) если диагноз неясен: для исключения идиопатической кардиомио-патии, клапанных дефектов и других заболеваний сердца; 2) при установленном диагнозе ИБС — для исключения хронической аневризмы сердца и постинфарктной митральной недостаточности; 3) в качестве дополнительного метода для оценки тяжести поражения миокарда (оценка сократительной функции, степени гипертрофии и дилатации камер сердца); 4) для решения вопроса о проведении чрескожной транслюминальной коронарной ангиографии (ЧТКА) или аортокоронарного шунтирования (АКШ).

Биохимическое исследование крови необходимо выполнять для выявления нарушений липидного обмена, особенно типов гиперлипидемий, характерных для атеросклероза. Решающей роли для диагностики не имеет.

Дополнительными считаются следующие инструментальные методы исследования: вентрикулография, радионуклидные методы диагностики.

Вентрикулография производится для выявления и уточнения характера хронических аневризм сердца (как правило, в период подготовки больного к операции пластики по поводу аневризмы).

Радионуклидные методы диагностики показаны при постинфарктном кардиосклерозе в сомнительных случаях (для выявления изменений миокарда применяют 201Т1, который не накапливается в Рубцовых участках).

Диагностика хронической ИБС. При постановке диагноза учитывают основные и дополнительные диагностические критерии. К основным критериям относятся:

1) типичные приступы стенокардии напряжения и покоя (анамнез,

наблюдение);

2) достоверные указания на перенесенный инфаркт миокарда (анам

нез, признаки хронической аневризмы сердца, признаки рубцовых изме

нений на ЭКГ);

3) положительные результаты нагрузочных проб (велоэргометрия,

частая предсердная стимуляция);

4) положительные результаты коронаровентрикулографии (стеноз

коронарной артерии, хроническая аневризма сердца);

5) выявление зон постинфарктного кардиосклероза с помощью сцин-

тиграфии сердца.

Дополнительными диагностическими критериями считают:

1) признаки недостаточности кровообращения;

2) нарушения сердечного ритма и проводимости (при отсутствии дру

гих заболеваний, вызывающих эти явления).

Формулировка развернутого клинического диагноза учитывает:

1) клинический вариант хронической ИБС (часто у одного больного

имеется сочетание двух или даже трех вариантов). При стенокардии ука

зывают ее функциональный класс;

2) характер нарушения ритма и проводимости, а также состояние

кровообращения;

3) основные локализации атеросклероза; отсутствие коронарного ате

росклероза (наличие убедительных доказательств по данным коронаро-

графии) обязательно отражают в диагнозе;

239

4) артериальную гипертензию (в том числе гипертоническая болезнь

с указанием стадии развития);

5) фоновые и сопутствующие заболевания.

Лечение. Терапия хронической ИБС определяется многими факторами. Основными направлениями в лечении являются:

1) лечение АГ, атеросклероза и сахарного диабета;

2) лечение заболеваний, вызывающих рефлекторную стенокардию;

3) собственно антиангинальная терапия;

4) лечение нарушений сердечного ритма и проводимости, а также за

стойной недостаточности кровообращения;

5) антикоагулянтная и антиагрегантная терапия.

Лечение включает также диетотерапию, соблюдение определенного режима и лекарственные средства. Показана диета с ограничением легкоусвояемых углеводов, преобладанием ненасыщенных жиров, достаточным количеством белка и витаминов. Энергетическая ценность диеты должна строго соответствовать энергетическим потребностям организма. Необходимо ограничить употребление поваренной соли при сопутствующей АГ и признаках сердечной недостаточности.

Режим больного должен предусматривать ограничение эмоциональных и физических нагрузок. Дозированную физическую нагрузку определяет врач индивидуально каждому больному.

Лечение ИБС с помощью лекарственных средств направлено на приведение в соответствие потребности миокарда в кислороде и его доставки к миокарду.

Из различных лекарственных препаратов наилучшим эффектом обладают нитраты, р-адреноблокаторы и антагонисты кальция. Нитраты обладают венодилатирующим эффектом, что приводит к депонированию крови в венозной системе и уменьшению притока крови к сердцу. Это в свою очередь приводит к уменьшению объема и напряжения левого желудочка и уменьшению потребности миокарда в кислороде. Уменьшение потребности в кислороде приводит к перераспределению коронарного кровотока в пользу ишемизированных участков миокарда.

Среди нитратов в настоящее время наиболее широко используют производные изосорбида динитрата и мононитрата.

Препараты изосорбида-5-мононитрата — мономак, изомонат, мононит и др. — применяются в таблетках и обладают значительной (до 12 ч) продолжительностью действия.

Препараты изосорбида динитрата (нитросорбид, кардикет, изокет, изодинит, изомак и др.) выпускаются в различных лекарственных формах (таблетки, аэрозоли, мази) и обладают различной продолжительностью действия (от 1 до 12 ч).

Не утратили своего значения также и препараты пролонгированных нитратов. В качестве пролонгированных нитратов применяют сустак-mite (2,6 мг) и сустак-forte (6,4 мг) по 1—2 таблетки с интервалом в 4 — 5 ч, нитронг (6,5 мг) по 1—2 таблетки через 7 —8 ч. Тринитролонг назначают перорально и в пластинках для аппликаций на слизистую оболочу рта с целью предупреждения приступов стенокардии.

Приступ стенокардии следует купировать сублингвальным приемом нитроглицерина (в таблетке 0,5 мг), пик действия препарата — 3 — 5 мин.

240

Если одна таблетка не купирует приступ, то следует повторить прием. Длительность действия препарата — 20 мин.

Кроме того, используют и другие лекарственные формы нитроглицерина: буккальные формы (пластинки тринитролонга накладывают на слизистую оболочку десны); аэрозоли нитроглицерина или изосорбида динит-рата (вдыхаются через рот).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 |