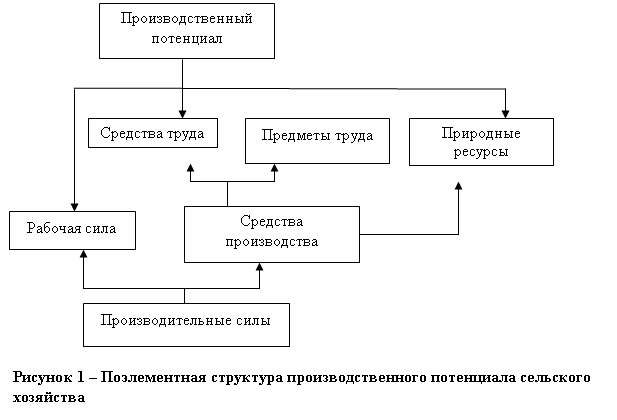

, представляют следующую структуру производственного потенциала (Рисунок 1).[26]

Из данной схемы следует, что элементами производственного потенциала и производственных сил являются рабочая сила и средства труда. Предметы труда как элементы производительных сил не входят в состав производственного потенциала, а природные ресурсы в сельском хозяйстве непосредственно входят в состав производственного потенциала.

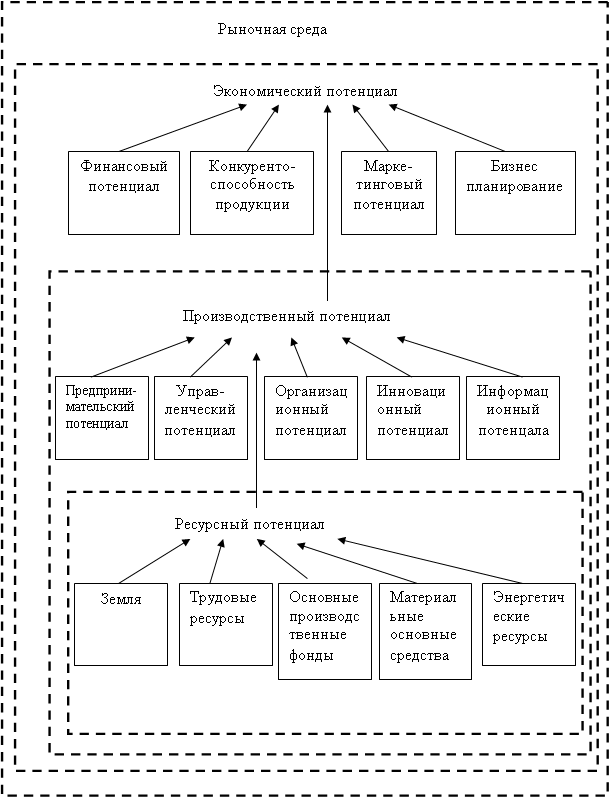

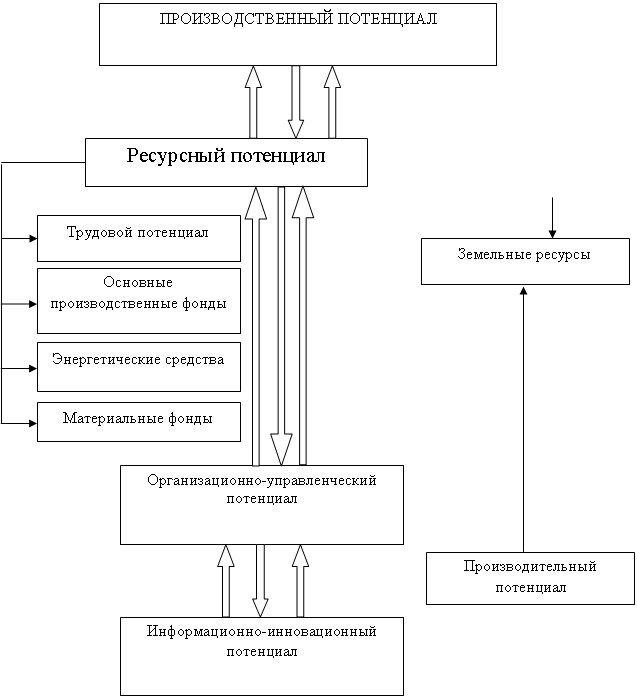

и в своей работе рассматривают взаимосвязь экономического, производственного и ресурсного потенциала Они разграничивают эти понятия. По их мнению различия между экономическим, производственным и ресурсным потенциалами связаны, в первую очередь, с процессами экономического воспроизводства, где стадия обеспечения предприятий необходимыми материально-денежными ресурсами соотносятся с понятием ресурсного потенциала; процесс соединения элементов производства в технологическом цикле – с производственным потенциалом; переход готовой продукции на стадию обращения вместе с предыдущими стадиями – с экономическом потенциалом.

Рисунок 2 – Взаимодействие ресурсного, производительного и экономического потенциалов в иерархии рыночных отношений

Система ориентиров каждого уровня использования потенциала определяет: у ресурсного – обеспечение производства необходимыми ресурсами; у производственного потенциала – рост экономической эффективности; у экономического – удовлетворение потребностей в каком-либо продукции или услуг. В подтверждение этого авторы приводят следующую схему взаимодействия ресурсного, производственного и экономического потенциалов в рамках современных рыночных условий. (Рисунок 2).

Таким образом, авторы указывают, что «материальной основой производственного потенциала является ресурсный потенциал, элементами которого считаются все ресурсы, связанные с функционированием и развитием предприятия». К ним относятся: земля, трудовые ресурсы, новые производственные фонды, материальные оборотные средства и энергетические средства.

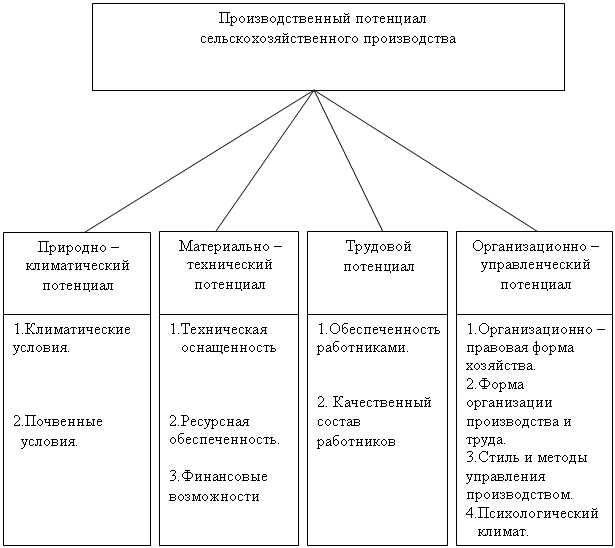

В других работах авторы подразделяют производственный потенциал на четыре составляющих: природно-климатический, материально-технический, организационно-управленческий и трудовой потенциалы (Рисунок 3). Так по их мнению, природно-климатический потенциал является для каждого сельскохозяйственного предприятия или региона объективной системой условий и факторов; материально-технический и трудовой потенциалы могут регулироваться, т. е. являются субъективными по отношению к нему.

Рисунок 3 – Структура производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия

Таким образом, видно, что в современной науке нет единого мнение о структуре производственного потенциала.

Тем не менее, в данных подходах не уделяется должного внимание земле как составляющей производственного потенциала. Во многих работах земля рассматривается как часть ресурсного потенциала, отдельным ресурсов в составе производственного потенциала. На наш взгляд, это не совсем справедливо. В данном случае подходит больше такое понятие как производительный потенциала земли.

Производительный потенциал определяет как сочетание свойств земли и природных условий, формирующееся под воздействием человеческого общества и определяющее характер рационального воспроизводства.

Производительный потенциал по мнению автора должен явиться основой для комплексной оценки свойств земли как орудия и предмета труда в различных сферах общественной деятельности. Возможность такой оценки определяется взаимосвязью и взаимообусловленностью природных свойств земли и социально-экономических факторов. Известно, например, что почвенное плодородие формируется под влияния климата, рельефа местности, характера увлажнения. Имеет место и обратная связь: почвенный покров, определяя характер растительности, воздействует на формирование микроклимата, водно-воздушного режима и природного ландшафта. Таким образом, материально-техническим базисом для накопления производительного потенциала служит само пространство территории, а составляющими являются геологические, гидрогеологические почвенные и геоботанические свойства, присущие данному земельному участку [27].

Производительный потенциал является динамической характеристикой, т. е. он может меняться со временем. Динамичность производительного потенциала проявляется в различном, а иногда и прямо противоположном воздействии определенных свойств земли на производственный потенциал. Производительный потенциал изменяется под воздействием различных факторов влияющих на землю. Поэтому, исследуя производительный потенциал земельного участка, авторы исходят из следующих принципиальных положений:

1. Значение производительного потенциала конкретного участка не может быть определено раз и на всегда, так как оно изменяется с развитием производительных сил.

2. Хозяйственную оценку производительному потенциалу следует давать применительно к определенной стадии общественного процесса воспроизводства на основе выделения доминирующих факторов воспроизводства на основе выделения доминирующих факторов и сопоставления эффективности их функционирования.

3. Значение производительного потенциала должно отражать комплексную количественно-качественную характеристику свойств земли и стимулировать ее рациональное использование во всех формах воспроизводства. В отличие от рентной оценки, которая способствует улучшению использования уже отведенных предприятию земель, общая оценка может быть использована при обосновании распределения земельного фонда между отраслями народного хозяйства. Она фиксирует общественно необходимые затраты государства на поддержание уже достигнутого производительного потенциала и на возмещение ущерба в связи с возможным нерациональным использованием земли, приводящим к временной или необратимой утрате определённых производительных свойств [28].

Следует отметить, что производительный потенциал является особенностью сельскохозяйственного производства, т. к. земля является одним из основных средств производства сельского хозяйства.

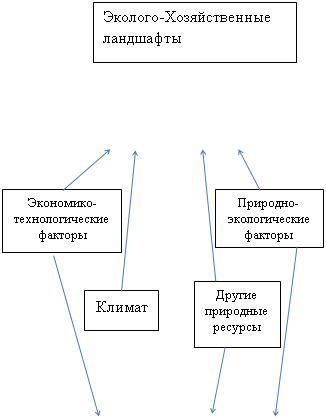

В современной географической литературе, освещающей проблемы аграрного природопользования, встречается понятие агроприродного потенциала (от латин. ager – поле, т. е. «полевое», «пашенное»). Это составная часть сельскохозяйственного природопользования, объединяющего все стороны аграрного воздействия на природу, включая ее освоение, преобразование и охрану.

под природным агропотенциалом понимает совокупность агроклиматических условий, природных и агропроизводственных ресурсов, которые обеспечивают потенциальные возможности формирования и функционирования различных видов сельскохозяйственной деятельности на данной территории [29]. На наш взгляд природный агропотенциал характеризует природно-климатическую сторону производительного потенциала, но не учитывает роль человеческого влияния, поэтому является не полноценной характеристикой агроланшафта.

В научных работах встречается трактовка природного агропотенциала с учетом экологического фактора, который определяется как агроэкологический потенциал – «резерв возможности территории удовлетворять потребностям человека в сельскохозяйственной продукции, но противостоять при этом негативному антропогенному воздействию, оставаясь в состоянии сбалансированного равновесия» [30].

Таким образом, структура производственного потенциала должна представлять собой следующую схему (Рисунок 4)

![]()

![]()

Рисунок 4 – Структура производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия

Производственный потенциал формируется в первую очередь из ресурсов, который являются содержанием ресурсного потенциала. Ресурсный потенциал можно характеризовать как процесс обеспечения предприятий необходимыми материально-денежными ресурсами. Ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия включает в себя:

· Трудовой потенциал;

· Основные производственные фонды;

· Энергетические средства;

· Материальные фонды;

· Эколого-хозяйственные ландшафты.

Раскроем каждую составляющую ресурсного потенциала по отдельности.

Трудовой потенциал объединяет в себе характеристики трудовых ресурсов, рабочей силы личного фактора производства. Количественную основу трудового потенциала, по мнению некоторых исследователей, составляет не его трудовые ресурсы, а демографическая ситуация в целом. Трудовые ресурсы, являясь частью населения, имеют различные количественные и качественные характеристики не сами по себе, а в связи с тем, что отражают в своей структуре ту демографическую ситуацию, которая складывается в том или ином регионе.

Качественная основа трудового потенциала определяет уровень развития производительных сил и культуры, влияющих на всю совокупность личностных характеристик работников.

В литературе иногда наблюдается приуменьшение роли, то качественной, то количественной стороны трудового потенциала. Недооценка (или полное игнорирование) качественной сторон трудового потенциала обычно выражается в недоверии к возможности ее измерения. Однако, термин "потенциал" в любых случаях указывает на то, что эта величина в большей или меньшей степени поддается измерению и содержит в себе возможности, как увеличения, так и снижения. И если, например, такой показатель потенциала, как уровень профессионализма, не поддается точному измерению, то это в значительной степени зависит от сложности, новизны задачи и, разумеется, несовершенства средств измерения. Нет оснований для утверждения, что так будет и в перспективе.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |