5) Строительство и организация велосипедных дорожек.

Выделение мест стоянки и хранения велосипедов. Запрещение движения велосипедистов по отдельным улицам и дорогам.

8.5 Особенности анализа ДТП в крупных городах

Как известно, характер расселения жителей по территории нашей страны в значительной степени определяет структуру и параметры транспортной системы в целом. Социально-экономическая и демографическая эволюции страны характеризуются дальнейшим развитием городских поселений, увеличением доли городского населения, ростом числа и размеров крупных и крупнейших городов.

В городах страны проживает 64,8 % всего населения, сосредоточивается 65—70 % всех автомототранспортных средств, причем протяженность городских улично-дорожных сетей в 6 раз меньше, чем протяженность автомобильных дорог в сельской местности.

В современных городах тенденция развития процессов дорожного движения определяется в первую очередь возрастающей плотностью транспортных потоков и дальнейшим ростом задержек их движения. В значительной степени это связано с существенным отставанием темпов развития городских улично-дорожных сетей от темпов автомобилизации.

Таблица 4.1. Влияние условий движения на тяжесть последствий ДТП

Виды ДТП | Удельный вес ДТП отдельных видов от общего их числа, % | |||

в городах | в сельской местности | |||

Все ДТП | ДТП со смертельным исходом | Все ДТП | ДТП со смертельным исходом | |

Наезд на пешеходов Столкновения транспортных средств Опрокидывания транспортных средств Другие виды ДТП | 46,4 31,9 6,1 26,6 | 63,1 17,9 5,2 13,8 | 22,1 28,5 31,0 18,4 | 28,3 25,3 28,7 17,7 |

Всего | 100% | 100% | 100% | 100% |

Эти объективные причины, в частности, и определяют то обстоятельство, что в течение последних 20 лет более половины (около 60 %) всех ДТП и почти 40—45 % всех пострадавших в результате ДТП приходится на города. Следует также подчеркнуть, что в расчете на 100 км протяженности улиц и дорог в городах происходит в 5 раз больше ДТП, чем на автомобильных дорогах. Кроме количественных отличий, аварийность в городах имеет и ярко выраженную качественную особенность. Так, если на автомобильных дорогах тяжесть последствий различного вида ДТП примерно равнозначна (табл. 4.1), то в городах более 60 % всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом связаны с наездом на пешеходов. Как следствие, большую часть погибших в дорожно-транспортных происшествиях (70—75 %) также составляют пешеходы. Необходимо отметить, что в 114 крупных и крупнейших городах страны (где проживает 45 % всего городского населения) совершается 65 % всех «городских» ДТП. Таким образом, вопросы обеспечения безопасности движения пешеходов в городах (особенно в крупных) являются одними из наиболее значимых в проблеме предотвращения ДТП и снижения тяжести их последствий.

Обеспечением безопасности дорожного движения в городах занимается ряд организаций: архитектурно-планировочных, автотранспортных и коммунальных, Госавтоинспекции, здравоохранения и др.

Функциональная направленность деятельности этих учреждений определяет используемые ими в работе по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий формы и методы анализа ДТП.

В настоящем параграфе мы рассмотрим лишь те из них, которые связаны с разработкой архитектурно-планировочных и оперативных организационных мероприятий, направленных на создание безопасных условий пешеходного движения. Основная идея обеспечения безопасности пешеходов заключается в организации эффективного пространственно-временного разделения транспортных и пешеходных потоков. Выше уже отмечалось, что для выявления причин и сопутствующих факторов возникновения ДТП с участием пешеходов следует проводить топографический анализ отдельных участков — мест концентрации ДТП.

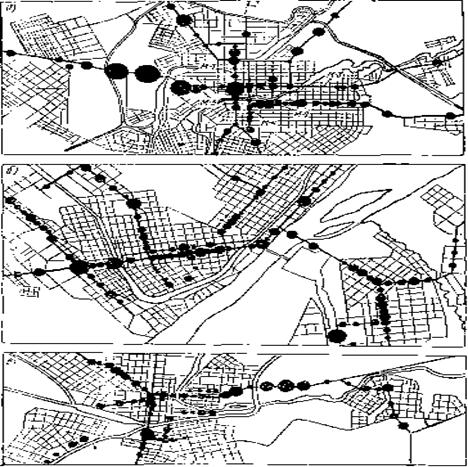

Кроме того, в этих же целях может использоваться и такой графический метод анализа ДТП, как построение картограмм повторяемости наездов на пешеходов (рисунок 5.4) На таких картограммах диаметр кружка пропорционален числу наездов на пешеходов в течение определенного периода времени (например, за три года). За исходное значение показателя повторяемости может быть принято его минимально возможное число — один наезд на пешехода на участке улично-дорожной сети в течение года. Как видно из картограмм, повторяемость этих ДТП имеет достаточно большой диапазон изменения. Для оценки степени изменения количества наездов на пешеходов на различных магистралях предлагается использовать коэффициент размаха

k=(nmax-nmin)/n

где nmax и nmin - максимальное и минимальное число наездов на пешеходов в местах концентрации таких ДТП;

п — среднее число наездов на пешеходов по всей магистрали.

Аналогичный коэффициент можно рассчитать не только по числу наездов на пешеходов, а также по скорости и интенсивности движения транспортных средств. Это позволяет оценить влияние на аварийность градостроительных факторов, связанных с планировкой и застройкой магистрали. В табл. 5.2 приведен пример расчета коэффициента размаха, свидетельствующий - о существенной разнице изменения этого показателя с точки зрения безопасности по сравнению со скоростью и интенсивностью движения.

Рисунок 4.4. Картограммы повторяемости наездов на пешеходов в городах (диаметр кружка пропорционален числу наездов в год): а — первый город; б - второй; в — третий; М1—М5 — номера магистралей

Таблица 4.2 – Коэффициент размаха на магистралях

Показатели | М-1 | М-2 | М-3 | М-4 | М-5 |

ДТП | 1,81 | 1,50 | 1,30 | 2,10 | 1,41 |

Скорость | 0,84 | 0,97 | 0,72 | 0,98 | 0,94 |

Интенсивность | 0,45 | 0,36 | 0,91 | 0,74 | 0,05 |

На основе топографического анализа мест концентрации ДТП с пешеходами или анализа картограмм повторяемости наездов на пешеходов могут быть получены типизированные участки улично-дорожной сети. Например, если в качестве критерия типизации принять характеристики планировки и застройки, то может быть предложена следующая классификация типовых участков магистрали со сплошной двусторонней застройкой зданиями административного, культурно-бытового и торгового назначения; магистрали в зонах промышленных предприятий; магистрали в зонах остановок общественного транспорта; транспортные магистрали в пределах городской застройки; магистрали с большим числом перекрестков; площади с интенсивным движением транспорта.

Последующий анализ ДТП с пешеходами должен быть направлен на изучение причин наездов на пешеходов на этих типовых участках. Читатель может ознакомиться с примерами такого детального анализа в работе [20]. Цель этого анализа — определить конкретные недостатки планирования и застройки, которые либо вынуждают пешеходов и водителей совершать опасные нарушения правил дорожного движения, либо способствуют возникновению ДТП (например, ограничивая видимость в плане, профиле и по другим подобным причинам). Возможные планировочные недостатки чаще всего следующие: размещение пешеходных переходов, в том числе и подземных, через магистрали без учета основных направлений движения пешеходных потоков к объектам их тяготения и генерации, отсутствие обособленных остановочных полос общественного транспорта в зонах остановок, не обеспечение видимости типа транспорт - пешеход, недостаточные размеры пешеходного пути, вынуждающие пешеходов двигаться по проезжей части и т. д. По некоторым оценкам градостроительная причина концентрации ДТП способствует возникновению до 50 % всех наездов на пешеходов.

Таким образом, на различных этапах градостроительного проектирования могут проводиться следующие виды анализа ДТП.

1 На стадии разработки генерального плана города,

когда решаются задачи обеспечения безопасности пешеходного движения путем использования в проектных решениях различных методов специализации улично-дорожной сети, оценивается относительная опасность магистралей. В этих целях для магистралей рассчитывают показатель относительного коэффициента аварийности

U1=zi106/(Ni Li Ti),

где zi - число ДТП (число погибших или пострадавших в ДТП) за период времени Ti (как правило, 1 год) на данной магистрали;

Ni - среднесуточная интенсивность движения транспортного потока на данной магистрали (за период Ti;), авт/сут;

Li — протяженность магистрали, км.

При помощи количественной оценки этого показателя обосновывают проектные предложения о создании магистралей, размещении транспортных узлов пешеходных улиц и зон различного назначения. Кроме того, на этих этапах при обосновании развития и реконструкции различных видов наземного пассажирского транспорта рассчитывают показатель опасности различных категорий транспортных средств

U2=Пi106/(Ni Li Вi),

где Пi — число ДТП (число погибших или пострадавших в ДТП пассажиров и данном виде транспорта);

Ni — интенсивность движения данного вида транспорта общего пользования (трамвая, троллейбуса и т. п.) в сутки, ед/сут;

Li — протяженность маршрутов данного вида транспорта, км;

Вi - среднесуточное число перевозимых пассажиров, чел.

2 На стадии разработки комплексных транспортных

схем, когда разрабатывается принципиальное решение инженерной схемы организации движения транспортных и пешеходных потоков, проводится более подробное изучение статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях: по их видам и основным причинам их возникновения. Отдельно рассматриваются причины и условия совершения наездов на пешеходов, особенно в местах их концентрации.

Опасность элементов улично-дорожной сети оценивается показателем U1.

Результаты анализа на этом этапе проектирования находят свое применение в обосновании введения светофорного регулирования, строительства подземных пешеходных переходов, создания пешеходных зон, реконструкции различных участков улично-дорожной сети.

3 На стадии разработки проектов детальной планировки, когда определяются пути и очередность реконструкции отдельных городских районов, осуществляются тщательный анализ ДТП и выявление «градостроительных» факторов, связанных с недостатками существующей планировки и застройки; проектные решения оцениваются с точки зрения безопасности условий пешеходного движения в каждом элементе улично-дорожной сети.

Следует отметить, что вторым по числу видом дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в городах является такой вид ДТП, как столкновения транспортных средств (см. табл. 4.1).Наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств составляют в городах страны почти 80% всех происшествий с пострадавшими. Высокая интенсивность и плотность движения транспортных потоков (до 60—70 авт/км) объективно обусловливают возможность столкновений транспортных средств. Наличие стоящих на улицах автомобилей (из-за отсутствия достаточно разветвленной и емкой сети специальных стоянок) порождает потенциальную опасность совершения наезда на стоящие транспортные средства.

Среди всех происшествий, повлекших лишь повреждения транспортных средств (ДТП с материальным ущербом без пострадавших), наибольшее число (90—95 %) как раз и составляют столкновения и наезды на стоящие автомобили. Причем число таких происшествий в крупных городах почти в 20 раз превышает число ДТП с пострадавшими.

Использование этого статистического массива позволяет более полно и точно оценивать уровень аварийности в различных участках улично-дорожной сети, выявлять ее причины и более обоснованно разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации движения, особенно на подходах к перекресткам и в зоне мощных объектов тяготения (станций метро, рынки, крупные магазины и универсамы и т. д.), где совершается до 70 % всех происшествий без пострадавших.

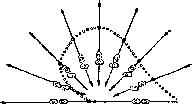

Рисунок 4.5 – Кривая степени опасности наездов под различным углом

Пример возможного направления анализа столкновений транспортных средств показан на рисунке 4.5. В частности, результат такого изучения свидетельствует, что степень. тяжести последствий столкновений существенно изменяется в зависимости от угла встречи, и она наименее значительна при попутных столкновениях. Такой вывод обычно используется при обосновании целесообразности превращения перекрестков в. малые площади кругового движения.

Таким образом, анализ ДТП, проводимый на различных стадиях градостроительного проектирования, позволит реализовать требование безопасности движения при выборе тех или иных вариантов реконструкции улично-дорожных сетей.

Возможное увеличение объема проектных работ за счет разработки специальных мероприятий по обеспечению безопасности движения (особенно пешеходного), как правило, себя оправдывает, так как внедрение комплекса целевых планировочно-реконструктивных мероприятий может дать сокращение числа ДТП с пешеходами по сравнению с существующим уровнем на 20 % за первые 5—7 лет (срок первой очереди строительства) и на 25—30 % на срок реализации генерального плана, а в целом - сокращение числа ДТП примерно наполовину.

9 Анализ ДТП в министерствах, ведомствах, в автотранспортных предприятиях и организациях

9.1 Задачи учета и анализа ДТП на подведомственном транспорте

Учет дорожно-транспортных происшествий в министерствах, ведомствах и в автотранспортных предприятиях организуют с теми же целями, что и общегосударственный учет ДТП, а именно для: оценки состояния аварийности; анализа причин и условий возникновения ДТП на подведомственном транспорте.

Для того чтобы статистические данные о ДТП позволяли решить первую задачу — оценить состояние аварийности, по существу необходимо лишь обеспечить достоверность исходной информации. Основным средством проверки и обеспечения достоверности данных о ДТП в министерствах и ведомствах являются хорошо организованная и четко функционирующая система сбора и обработки данных о ДТП, а также регулярная, не реже 1 раза в месяц, сверка этих данных со сведениями органов внутренних дел.

Вторая задача — использование данных об аварийности для планирования мероприятий по предупреждению ДТП — в условиях деятельности министерств и ведомств является во многих случаях более важной и сложной. Важность этой задачи обусловливается тем, что на проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения выделяются значительные материальные средства. Однако во многих случаях эти средства все еще используются недостаточно эффективно, и допускается рост числа ДТП на подведомственном транспорте.

Опыт многих автотранспортных предприятий страны показывает, что в условиях роста уровня автомобилизации, увеличения интенсивности движения, объема грузопассажирских перевозок можно добиваться стабильных успехов в борьбе с аварийностью. Между тем этот опыт распространяется медленно и не повсеместно. Одной из причин подобного положения является то, что в системе управления безопасностью движения большинство министерств и ведомств планируют только мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, а не конечные результаты работы по снижению аварийности.

На практике оценка деятельности по предупреждению ДТП основывается не на учете реальных возможностей по снижению уровня аварийности, а на сравнении результатов за два аналогичных периода времени, что представляет собой, по существу, планирование «от достигнутого». Подобные принципы планирования и оценки деятельности приводят к тому, что отдельные руководители транспортных организаций не всегда используют все возможности для сокращения аварийности, так как при ее резком спаде становится более вероятным получение отрицательной оценки в следующем году, а при большом росте показателей аварийности обеспечивается «задел» для положительной оценки на несколько лет вперед.

Изменение принципов управления в подобной ситуации должно заключаться в установлении научно обоснованных плановых заданий по снижению уровня аварийности с учетом реально складывающейся обстановки и имеющихся внутренних резервов и в оценке деятельности по предупреждению ДТП в зависимости от степени выполнения и перевыполнения этих заданий. Подобная перестройка системы управления безопасностью движения осуществляется в и в целом приносит положительные результаты.

Можно сформулировать несколько общих требований, которым должен удовлетворять расчет заданий по снижению аварийности.

Во-первых, задание следует рассчитывать на срок не менее 5 лет и на основе данных за предшествующие 5 лет. Это требование обусловливается тем, что, как установлено научными исследованиями, уровень организации работ по обеспечению безопасности дорожного движения сказывается, прежде всего, на многолетних тенденциях изменения показателей аварийности. В отдельные периоды времени в автотранспортных предприятиях может происходить рост аварийности, даже если деятельность по предупреждению ДТП не ухудшалась. Например, в работе [15] приводятся сведения о том, что такое положение наблюдается в 30 % случаев. Связано это с тем, что уровень аварийности зависит не только от профилактических мероприятий на автотранспортном предприятии, но и от ряда других факторов, негативное влияние которых в определенные периоды может оказаться превалирующим.

Однако хороший уровень профилактической работы неизбежно сказывается и приводит к положительным тенденциям изменения уровня аварийности за 5—10 лет.

Во-вторых, при расчете заданий необходимо учитывать реальные возможности по снижению аварийности в автотранспортных предприятиях. Такие возможности оценивают, как правило, значениями коэффициента виновности водителей и значениями относительных показателей аварийности в расчете на единицу пробега транспортных средств.

В-третьих, методика должна предусматривать не только расчет количественных заданий по снижению аварийности, но и определение главных путей выполнения этих заданий. В большинстве случаев бывает необходимо выявить транспортные организации, требующие особого внимания со стороны вышестоящих управляющих звеньев, определить «узкие места» в деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в этих организациях.

В-четвертых, методика должна основываться на сведениях, сбор которых предусматривается действующими формами отчетности. В противном случае затраты на подготовку исходных данных могут оказаться настолько большими, что перекроют положительный эффект от применения самой методики.

Методика расчета заданий по снижению уровня аварийности в автотранспортных предприятиях, в целом удовлетворяющая этим требованиям, изложена в § 6.4.

9.2 Организация учета дорожно-транспортных происшествий

Правилами учета дорожно-транспортных происшествий, введенными в действие с 1 января 2006 г., регламентируются основные требования к организации учета ДТП предприятиями, организациями, министерствами и ведомствами.

В частности, Правилами учета предусматриваются обязательный учет ДТП в автопредприятиях и в гаражах, обязательная простановка общесоюзного шифра министерства, ведомства в путевых листах, ежемесячная сверка данных о ДТП с органами внутренних дел и некоторые другие требования. В то же время Правилами не регламентируются форма журнала учета ДТП, порядок простановки шифров министерств в путевых листах, форма донесения о ДТП, конкретные сроки передачи сведений и т. п. Эти требования должны устанавливаться ведомственными нормативными актами - приказами, распоряжениями, отраслевыми стандартами, руководящими техническими материалами. При этом иногда излишне усложняются форма донесения и журнал учета ДТП, организуется централизованный по министерству сбор донесений параллельно со сбором сведений по установленной ЦСУ РК формой отчетности, не предусматривается учет ДТП без пострадавших и сверка сведений о них с данными органов внутренних дел. Все это снижает эффективность деятельности ведомственных служб безопасности дорожного движения, отвлекает их от непосредственной работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |