5 Сглаживание многолетних тенденций аналитическими зависимостями. По фактическим данным можно предположить, что общая тенденция заключается в устойчивом росте числа ДТП и что ломаную линию можно «сгладить» - прямой. Следовательно, в данном случае моделью изменения числа дорожно-транспортных происшествий в регионе может явиться линейно-возрастающая зависимость числа ДТП от времени.

Однако одну и ту же ломаную можно сгладить различными прямыми, проведя их чуть выше или ниже, круче или положе. На какой же из этих прямых зависимостей остановиться? Ответ на этот вопрос дают методы математической статистики, в соответствии с которыми модель выбирается таким образом, чтобы ошибка (разность между моделью и фактическими значениями) была минимальной. Поскольку ошибка возникает для всех моментов времени, причем они могут быть разного знака.

Построив, таким образом, модель, мы будем знать не только среднее значение анализируемого показателя за некоторый период, но и средние темпы роста (или снижения) этого показателя.

Формула для средних темпов изменения показателей в случае линейной модели хорошо известна и выглядит следующим образом

![]()

![]()

где Пi - значения анализируемого показателя в моменты времени ti;

Пср = ![]() - среднее значение показателя Пi за анализируемый период;

- среднее значение показателя Пi за анализируемый период;

ti - моменты времени, для которых имеются значения Пi;

tcp = ![]() - середина анализируемого периода времени;

- середина анализируемого периода времени;

n - число моментов времени, для которых имеются значения Пi.

7.6 Графические формы представления исходной информации и результатов анализа

Графический способ представления данных является более простым и наглядным по сравнению со статистическими таблицами. Графические материалы широко используются как в процессе анализа, так и для представления конечных результатов. Мы рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся в практике анализа аварийности графические формы представления информации, а также рекомендации по их использованию.

1 Графики зависимости. На графиках должна представляться хорошо обработанная информация с четким уяснением цели, которая преследуется при нанесении данных на график.

На рисунке 3.4 представлено изменение числа ДТП по вине водителей народного хозяйства и по вине владельцев индивидуального транспорта. Рисунок наглядно демонстрирует противоположные тенденции аварийности, сложившиеся на транспорте народного хозяйства и среди индивидуальных владельцев.

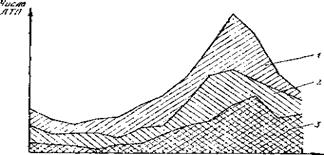

На рисунке 3.5 представлена другая разновидность графического изображения зависимостей, когда различные линии не пересекаются и имеют приблизительно одинаковую форму. Переменная, откладываемая по горизонтальной оси графика, должна иметь очевидный физический смысл: время {годы, дни недели, часы и др.), ширина проезжей части скорость и т. д.

Число зависимостей, изображаемых на одном графике, зависит от масштабов, формы кривых, числа пересечений и других характеристик, определяющих визуальное распределение информации. Как правило, на одном графике должно изображаться не более 2—3 зависимостей, если они пересекаются, и 5—6, если линии, изображающие эти зависимости, не пересекаются.

2 Диаграммы. Диаграммы используют в тех случаях, когда хотят изобразить распределение числа ДТП по некоторому параметру, значения которого не имеют между собой функциональной зависимости. Такая ситуация возникает, например, при построении распределений числа ДТП по видам происшествий, по министерствам и ведомствам и т. п.

На рисунке 3.6 изображено распределение числа ДТП по вине водителей различной квалификации.

24

Часы суток

Рисунок 3.5.- Зависимость числа ДТП от времени суток

1— все ДТП; 2 — ДТП, совершенные по вине водителей; 3 — ДТП. совершенные по вине водителей, находившихся в нетрезвом состоянии.

Если диаграмма строится не для абсолютных показателей, а для удельных, то можно использовать разновидность диаграммы, на которой отложен уровень в 100%,а необходимая часть (доля) заштриховывается. Пример такой диаграммы изображен на рисунке 3.7.

Распределение, аналогичное изображенным на рисунке 3.7, удобно изображать в виде круговой диаграммы, особенно если распределение строится по большому (10 и более) числу значений показателя. На рисунке 3.8 приведено распределение числа ДТП в виде круговой диаграммы для различных состояний погоды.

С помощью диаграмм можно изобразить результаты сопоставления динамики аварийности. На рисунке 3.9 представлено распределение числа ДТП по вине водителей различных видов транспорта за 2 года.

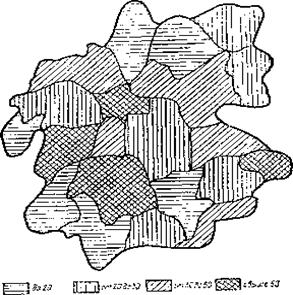

3 Территориальное распределение. Большую наглядность территориального распределения того или иного показателя имеет изображение, нанесенное методом «раскраски карты». В этом случае карта обслуживаемой территории раскрашивается (или штрихуется) в 3—4 цвета в соответствии со значением анализируемого показателя.

На рисунке 3.10 изображено распределение числа погибших в расчете на 100 тыс. населения по административным районам области.

Рисунок 3.10.- Число погибших в ДТП в расчете на 100 тыс. населения по районам области

4 Статистические распределения. Они строятся на предварительных стадиях анализа, когда необходимо визуально оценить характер получаемой зависимости.

На рисунке 3.11 изображены статистические данные о числе транспортных средств и их суммарном пробеге для различных министерств и ведомств. Каждая точка на этом графике соответствует одной паре значений: число транспортных средств — пробег по министерству за один год. Из визуального анализа полученных данных видно, что на транспорте народного хозяйства в целом существует линейная связь между числом транспортных средств и их пробегом.

Эта связь и границы разброса значений изображены на рисунке 3.11 сплошной и штриховой линиями соответственно.

Предлагаемые графические формы представления информации относятся, в основном, к изображению, иллюстрации конечных результатов, когда уже поняты закономерности, присущие изучаемым данным.

Использование графиков и диаграмм в процессе анализа несколько отличается от их применения для сообщения полученных результатов. Часто говорят, что человеку легче понять график, чем таблицу с цифрами. Обычно, это делается при сравнении простых графиков с необработанными таблицами. на практике же при использовании графических форм представления информации приходится подбирать переменные, интервалы их изменения, неоднократно менять масштаб и т. д. Только после выделения качественных характеристик, ясного описания существа происходящих процессов можно прийти к окончательному решению относительно необходимости и формы использования графических материалов.

8 Анализ ДТП по местам их возникновения

8.1 Дорожный фактор в проблеме обеспечения безопасности движения и его анализ

В научной литературе приводятся противоречивые оценки роли дорожного фактора в механизме возникновения ДТП. С одной стороны, и это подтверждается статистическими данными, неудовлетворительное состояние дорог и улиц выглядит далеко не самой массовой причиной возникновения ДТП. По этой причине в различных регионах страны совершается не более 7—12 % всех происшествий, в то время как по вине водителей и пешеходов до 90 % всех ДТП.

С другой стороны, представляется интуитивно очевидным, что многих происшествий удалось бы избежать, несмотря на ошибки водителей и пешеходов, если бы дорожные условия соответствовали более высоким требованиям и стандартам. Целый ряд специально проведенных исследований в разных странах доказывает, что неудовлетворительные дорожные условия являются причиной или способствовали возникновению происшествий примерно 70% случаев дорожно-транспортных происшествий.

Естественно, что столь значительный разброс оценки влияния неудовлетворительных дорожных условий на возникновение ДТП создает значительные трудности при анализе аварийности, разработке мер по совершенствованию условий движения, а также при принятии окончательных решений о проведении каких-либо мероприятий. Эффективный анализ аварийности в этих условиях невозможен без четкого понимания причин существующих разночтений относительно роли дорожного фактора. Специальное изучение этого вопроса показывает, что расхождения обусловливаются, в основном, использованием различных критериев оценки причин возникновения ДТП: 7—15 % (иногда до 20%} дорожно-транспортных происшествий объясняют неудовлетворительными дорожными условиями в тех случаях, когда на месте возникновения ДТП регистрируют только нарушения нормативных требований к обустройству и содержанию дорог при отсутствии других причин возникновения ДТП (нарушение Правил дорожного движения водителями или пешеходами, неисправность транспортного средства и т. д.);

30—50% дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий отмечается в тех случаях, когда нарушения нормативных требований к обустройству и содержанию дорог регистрируют наряду с другими причинами ДТП, т. е. когда неудовлетворительные дорожные условия фиксируют не только как главную (а, фактически, единственную) причину ДТП, но и как косвенную, неглавную; до 70 % дорожно-транспортных происшествий относится к влиянию неудовлетворительных дорожных условий при точном измерении параметров и характеристик дорог и придорожных сооружений на месте ДТП с помощью специальной регистрирующей аппаратуры, либо когда делаются предположения о возможности предотвращения ДТП при наличии элементов дорожных сооружений, не предусматривавшихся проектом строительства или требованиями СНиПов для дорог данной технической категории.

Таким образом, существующее противоречие в оценке роли дорожного фактора в возникновении ДТП объясняется прежде всего различием в методах и критериях оценки степени влияния неудовлетворительных дорожных условий. Выбор того или иного критерия зависит от конкретной цели проводимого анализа. В практике подготовки и принятия решений по ОБДД приходится использовать в зависимости от поставленной задачи все три вышеописанных критерия и оперировать тремя разными оценками числа ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий.

Правилами учета ДТП предусматривается, что анализ ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий должен проводиться: дорожными организациями – на обслуживаемых участках дорог; коммунальными организациями – на обслуживаемых территориях городов и населенных пунктов; органами Госавтоинспекции – на всей обслуживаемой территории.

Аналогично с методикой, изложенной выше, процесс анализа и разработки мероприятий по совершенствованию дорожных условий должен состоять из четырех взаимосвязанных этапов: сбора информации о дорожно-транспортных происшествиях; выделения участков у лично-дорожной сети, представляющих повышенную опасность для участников дорожного движения; установления причин повышенной опасности отдельных участков сети: разработки мероприятий по совершенствованию условий движения в целях устранения причин повышенной опасности.

В данном параграфе мы остановимся только на первом этапе — сборе информации. Методы выявления опасных участков дорожно-уличной сети, установления причин и выбора мероприятий будут рассмотрены ниже.

Можно выделить два вида информации, обычно используемых в практике анализа аварийности из-за неудовлетворительных дорожных условий: статистические данные о ДТП, представляемые в виде количественных показателей; качественные сведения о причинах и условиях возникновения ДТП, содержащиеся в материалах расследования ДТП.

Различия между этими видами информации заключаются не только в форме их представления — цифровой и содержательной, но и в целях использования.

Статистические данные применяются, как правило, для определения мест и участков дорожно-уличной сети с повышенной опасностью возникновения ДТП, т. е. на втором этапе процесса анализа, описанного выше. В то же время содержательная информация необходима прежде всего на этапе установления причин повышенной опасности отдельных мест и участков дорожно-уличной сети — третьем этапе процесса анализа.

В дорожных и коммунальных организациях подлежат учету все ДТП на обслуживаемых участках дорог и улиц независимо от ведомственной принадлежности участвовавших в ДТП транспортных средств.

Сведения о ДТП в дорожных и коммунальных организациях регистрируются в линейном журнале. О каждом дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, возникновению которого способствовали неудовлетворительные дорожные условия, в вышестоящую организацию направляется донесение.

Формы донесения и линейного журнала устанавливаются соответствующим министерством и ведомством (в качестве примерных можно рассматривать формы линейного журнала и донесения, предусмотренные Инструкцией по учету дорожно-транспортных происшествий, утвержденной Министерством строительства и эксплуатации К дорожно-транспортным происшествиям, связанным с неудовлетворительным состоянием дорог, следует относить происшествия, на возникновение которых повлияли недостатки в содержании и обустройстве дорог: повышенная скользкость, загрязнение покрытия, неудовлетворительное состояние обочин, объездов и примыканий, плохое состояние мостов и подъездов к ним, сужение проезжей части из-за неполной очистки от снега, ограниченная видимость, отсутствие виражей и уширения проезжей части на кривых малого радиуса, отсутствие или неправильная установка дорожных знаков, разметки, отсутствие ограждений и т. п. К ДТП, связанным с неудовлетворительным состоянием дорог, относятся и происшествия, на возникновение которых повлияли нарушения Правил дорожного движения теми или иными участниками дорожного движения, но в нормальных условиях эти нарушения могли бы и не привести к ДТП, например, наезд на нетрезвого пешехода, двигавшегося по проезжей части вдоль дороги в населенном пункте при отсутствии тротуара.

Такое определение ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий соответствует второму из приведенных выше критериев влияния дорожного фактора на возникновение ДТП. При необходимости несложно отобрать случаи, когда неудовлетворительные дорожные,- условия были единственной причиной возникновения ДТП.

Основным и наиболее распространенным недостатком этапа сбора статистических данных является использование данных только об отчетных ДТП, т. е. о ДТП, сведения о которых включены в государственную статистическую отчетность. Одних этих данных, как правило, недостаточно для получения достоверных выводов и обоснования предлагаемых мероприятий по совершенствованию дорожных условий. Во многих случаях причины возникновения ДТП с материальным ущербом и с пострадавшими вызываются одними и теми же недостатками в обустройстве дорог и улиц, в организации дорожного движения. Различная тяжесть последствий обычно объясняется факторами, не оказывающими непосредственного влияния на причины возникновения происшествия. В качестве примера подобной ситуации можно привести не использование ремней безопасности, что, как показали многочисленные исследования, существенно влияет на тяжесть последствий происшествия (т. е. на решение вопроса о включении сведений о ДТП в статистическую отчетность), но практически не оказывает влияния на возможность возникновения ДТП.

Использование сведений о всех, независимо от последствий, ДТП позволяет значительно увеличить объем анализируемых данных и тем самым повысить достоверность, степень уверенности в полученных в результате анализа выводах. Выборочные исследования показывают, что соотношение числа ДТП с пострадавшими и без пострадавших изменяется от 1 : 3 на автомагистралях до 1 : 20 в крупных городах, а в целом по стране число происшествий без пострадавших в 5—7 раз больше, чем ДТП с пострадавшими. Для увеличения объема статистических сведений и повышения достоверности результатов анализа можно пойти на использование многолетних данных за 3—5 лет, если за этот период не изменилась схема организации движения и не перераспределялись транспортные потоки.

8.2 Локальный анализ ДТП в местах их возникновения

Как показывает практика, места ДТП неравномерно распределены на транспортных магистралях, на дорогах и улицах городов. При изучении карты, на которой показаны места совершения ДТП, обращает на себя внимание наличие участков, на которых ДТП происходят чаще, иначе говоря — концентрируются. Эти места называют по-разному: опасные участки, черные точки, очаги аварийности и т. д., но суть их одна и та же — это места, где ДТП происходят чаще, чем в целом на улично-дорожной сети.

Проблемы, связанные с обнаружением наиболее опасных участков автомобильных дорог и разработкой мер по устранению причин их появления, начали широко разрабатываться в 60-х годах. В настоящее время существует множество различных критериев и методов обнаружения и выделения таких участков.

Наибольшее распространение у нас в стране получили методы определения очагов аварийности по коэффициентам безопасности.

Коэффициентом безопасности называют отношение допускаемой скорости движения автомобилей по опасному участку v1 к скорости, развиваемой в конце предыдущего участка перед входом на опасный участок v2: k=v1/v2.

Участки дорог с малым (менее 0,5) коэффициентом безопасности относят к опасным и очень опасным.

В более поздних работах предложены различные усовершенствования и модернизации метода коэффициентов, большинство из которых можно разделить на две основные группы в соответствии с идеями, положенными в их основу.

1 Выделение очага аварийности по размеру ущерба от

ДТП. Достоинством этого критерия является то, что он

позволяет достаточно просто перейти к решению последнего

этапа анализа аварийности — обоснованию перечня и очередности проведения мероприятий по совершенствованию дорожных условий. В принципе можно поставить и решить задачу оптимального распределения финансовых и материальных ресурсов, выделенных на содержание дорожно-уличной сети.

Существенным недостатком этой идеи, ограничивающим ее практическое применение при анализе аварийности, является то, что значительный материальный ущерб может быть вызван одним - двумя дорожно-транспортными происшествиями (например, ДТП с участием транспортных средств, перевозящих ценные грузы) и если формально придерживаться методик, построенных на этой основе, то можно запланировать и провести дорогостоящие мероприятия в местах, где фактически было совершено незначительное их число.

2 Использование принципа аналогии (раз есть аварийно - опасные участки с известным и параметрами дорожных условий, то следует ожидать, что участок с похожими условиями также будет аварийно-опасным). Этот принцип приходится использовать на этапе проектирования, строительства, реконструкции или ремонта дорог, когда отсутствуют фактические сведения о распределении ДТП. В некоторых случаях этот принцип можно успешно применять в сочетании с дискриминантным анализом (или методом распознавания образов). Однако на практике нередко возникают ситуации, когда ожидаемая в соответствии с коэффициентами аварийности картина распределения ДТП не совпадает с местами нахождения истинных очагов аварийности. Эти случаи подтверждают то очевидное утверждение, что на эксплуатируемой автомобильной дороге очаги аварийности должны определяться по фактической аварийности независимо от того, какой итоговый коэффициент аварийности соответствует данному участку. Иначе мы рискуем начать проводить мероприятия по совершенствованию дорожных условий с целью обеспечения безопасности дорожного движения на участках, где фактически ДТП не совершались и весьма сомнительна возможность их возникновения в перспективе.

Практикой выработан эмпирический критерий определения очага аварийности по фактическим данным — наличие трех и более ДТП в одном месте. Этот критерий широко используется при планировании и проведении мероприятий по совершенствованию дорожных условий, однако он не имеет какого-либо обоснования, как и не отвечает на вопрос, на каком расстоянии друг от друга должны отстоять эти происшествия, чтобы их можно было отнести к одному очагу?

Прежде всего все очаги аварийности разделим на два чипа. К очагам аварийности первого типа будем относить места концентрации ДТП на перекрестках улиц, пересечениях, примыканиях дорог, железнодорожных переездах, а также на сложных инженерных сооружениях — мостах, тоннелях, высоких насыпях и некоторых других. Отнесение этих элементов дорожно-уличной сети к источникам повышенной опасности достаточно очевидно и для их выделения в качестве очагов аварийности не требуется особого доказательства. Речь идет лишь о сравнении различных элементов между собой по степени опасности.

Все остальные места концентрации ДТП будем называть очагами аварийности второго типа и для их выделения необходимо применять формальные статистические критерии.

![]() L L

L L

Рисунок 4.1- Распределение мест совершения ДТП на дороге

Рисунок 4.1- Распределение мест совершения ДТП на дороге

Следует отметить, что любой вывод о наличии очага аварийности, сделанный на основе статистических данных, будет носить вероятностный характер и речь может идти лишь о степени уверенности в полученных выводах.

Рассмотрим расчетную схему на рисунке 4.1. Пусть на участке длиной L за период наблюдений зафиксировано n дорожно-транспортных происшествий (в это число не следует включать происшествия намостах и других дорожных сооружениях, которые мы уже выделили в качестве очагов аварийности). Минимальное расстояние между соседними ДТП обозначим через ![]() и разобьем весь участок на отрезки этой длины, общее число которых N = L/

и разобьем весь участок на отрезки этой длины, общее число которых N = L/![]() . Поскольку мы взяли минимальное расстояние Д/, то в каждый такой отрезок может попасть только одно происшествие либо не попасть ни одного. Число отрезков, на которых будет зафиксировано по одному ДТП, будет равно числу происшествий п (так как каждое из происшествий попадает только в один из отрезков). Следовательно, вероятность того, что на отрезке длиной

. Поскольку мы взяли минимальное расстояние Д/, то в каждый такой отрезок может попасть только одно происшествие либо не попасть ни одного. Число отрезков, на которых будет зафиксировано по одному ДТП, будет равно числу происшествий п (так как каждое из происшествий попадает только в один из отрезков). Следовательно, вероятность того, что на отрезке длиной ![]() произойдет происшествие

произойдет происшествие

![]()

Рассмотрим теперь некоторый участок длиной L, расположенный в пределах данной дороги, на котором зафиксировано k происшествий. Нам необходимо оценить, можно ли данный участок считать очагом аварийности. На участке длиной L будет расположено r=l/![]() элементарных отрезков длиной

элементарных отрезков длиной ![]() , вероятность ДТП на каждом из которых определяется величиной р. Следовательно, общая вероятность возникновения k происшествий на участке длиной L

, вероятность ДТП на каждом из которых определяется величиной р. Следовательно, общая вероятность возникновения k происшествий на участке длиной L

![]()

где  - число сочетаний нз r по k.

- число сочетаний нз r по k.

к\ (г — «)!

Значение Pk позволяет решить: следует считать расположение k мест ДТП на участке длиной L случайным (поэтому участок не аварийно-опасным) либо такое количество ДТП не случайно и участок является источником повышенной опасности. Нельзя точно и однозначно установить границу Pk, когда участок становится очагом аварийности. Однако, положив, что Pk должно быть меньше 0,05, мы на 95 %, гарантируем правильность вывода о том, что k происшествий не случайно сконцентрировано на участке длиной L и что необходимо начать работу по установлению причин повышенной концентрации ДТП на этом участке. Это может быть не обязательно связано с неудовлетворительными дорожными условиями).

Рассмотрим конкретный пример. Пусть на отрезке дороги длиной 40 км за два года зафиксировано 86 ДТП (за исключением ДТП в очагах аварийности первого типа), причем минимальное расстояние между местами ДТП равнялось 35 м. Используя эти значения, получим:

р = 86-35/40 000 — 0,075.

На этой дороге есть участок длиной 300 м, на котором за этот же период зафиксировано 3 ДТП, и нам необходимо решить, является ли данный участок источником повышенной опасности. Подставив числовые значения в расчетные соотношения, получим

![]()

Таким образом, вероятность случайного возникновения трех ДТП на участке в 300 м не превышает 0,02, т. е. данный участок мы должны признать аварийно-опасным, установить причины этой высокой аварийности и, если эти причины связаны с дорожными условиями, разработать мероприятия по совершенствованию дорожных условий.

Практический интерес представляет случай, когда решается вопрос о том, можно ли 2 рядом расположенных места ДТП считать очагом аварийности. Для k= 2 получим ![]() .

.

Обычно, когда возникает вопрос об отнесении двух ДТП к одному очагу аварийности, места этих ДТП уже расположены относительно близко друг от друга, т. е. р достаточно мало, а r - невелико. В этом случае значение (1 —р)r-2 близко к 1 и уравнение принимает следующий вид:

r (r- 1)/2р2 р2 = Р2. Решая его относительно r, получим

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |