Выше уже отмечалось, что на практике при вероятности Рk < 0,05 можно говорить о принадлежности группы происшествий к одному очагу. Это требование можно усилить, положив Рk = 0,01. Тогда

В этой формуле p, как и ранее, задает вероятность возникновения ДТП на элементарном отрезке дороги длиной ![]() , а r — число отрезков длиной по

, а r — число отрезков длиной по ![]() , которые могут разделять два дорожно-транспортных происшествия при вероятности ошибки не больше чем 0,01. Это расстояние

, которые могут разделять два дорожно-транспортных происшествия при вероятности ошибки не больше чем 0,01. Это расстояние ![]() .

.

В приведенном выше примере р=0,075, для которого r= 2,45 и ![]() =

=![]() r=35•2,45=85м. Следовательно, все участки дорог, на которых ДТП возникли на расстоянии до 85 м, можно считать очагами аварийности.

r=35•2,45=85м. Следовательно, все участки дорог, на которых ДТП возникли на расстоянии до 85 м, можно считать очагами аварийности.

Для удобства использования полученных результатов ниже приведены уже вычисленные коэффициенты r для некоторых значений вероятности р:

р. . .0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

r . . .2,00 2.15 2,33 2,58 2,91 3,37 4,07 5,23 7,58 14,63

Полученные соотношения можно представить в виде номограммы.

На рисунке 4.2 представлена такая номограмма, где каждая кривая соответствует одной средней плотности ДТП на дороге f=n/L.

Порядок пользования номограммой следующий. По горизонтальной оси откладывают длину анализируемого участка дороги, а по вертикальной - число ДТП. Если точка попала выше кривой с соответствующей плотностью ДТП, то данный участок мы должны считать очагом аварийности, если ниже, то нет.

В нашем примере f=86/40=2,15![]() 2. Точка с координатами L=300м и k=3 расположена выше кривой с f=2, т е. мы должны отнести этот участок к очагу аварийности.

2. Точка с координатами L=300м и k=3 расположена выше кривой с f=2, т е. мы должны отнести этот участок к очагу аварийности.

Все указанные выше соотношения несложно распространить и для сопоставления аварийности в очагах первого типа. Для этого вместо элементарного отрезка длины ![]() достаточно взять элементарный отрезок времени

достаточно взять элементарный отрезок времени ![]() .

.

Допустим, что на m перекрестках в течение времени Т зарегистрировано п ДТП. Выделим элементарный отрезок времени ![]() так, чтобы за это время ни на одном перекрестке не было 2 ДТП (например,

так, чтобы за это время ни на одном перекрестке не было 2 ДТП (например, ![]() =24 ч, или

=24 ч, или ![]() =1ч) Тогда

=1ч) Тогда

![]()

![]() ,

,

![]()

где N, p и r имеют тот же смысл, что и при выделении очага аварийности второго типа.

Используя приведенные выше соотношения, можно вычислить вероятность того, что на одном перекрестке случайным образом сконцентрируется к происшествий. Если эта вероятность мала (например, меньше 0,05), то следует считать данный перекресток очагом аварийности.

В данном случае рассматриваются, все перекрестки в совокупности. Если же они неравнозначны и их невозможно сопоставить между собой, например, из-за разной интенсивности движения, то можно проводить сравнение перекрестков по разным группам. И, наоборот, в число анализируемых объектов можно включить не только перекрестки, но и тоннели, железнодорожные переезды и т. д. Вопрос о возможности сопоставления состояния аварийности на разных элементах улично-дорожной сети должен решаться исследователем исходя из сущности решаемой задачи.

8.3 Анализ аварийности на сети улиц и дорог

Наряду с мероприятиями по совершенствованию дорожных условий, которые носят местный характер и проводятся в очагах аварийности, ряд мероприятий по безопасности движения осуществляются на участках улиц и дорог большой протяженности — это реконструкция дорог с уширением проезжей части, поверхностная обработка покрытия улиц и дорог, замена опор знаков, нанесение линий дорожной разметки и т. д. Поэтому можно говорить о наличии не только локальных, но и распределенных опасных участках дорог и улиц. Обычно мероприятия на таких участках требуют больших материальных затрат и их проведение обосновывается, как правило, не только требованиями безопасности движения, но и увеличением пропускной способности, сокращением времени на перевозку грузов и доставку пассажиров и другими требованиями повышения транспортно-эксплуатационных качеств улиц и дорог. Однако в настоящей книге рассматриваются лишь методы выбора мероприятий, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения.

Прежде чем рассмотреть конкретную процедуру выделения распределенных аварийно-опасных участков дорог, необходимо отметить, что решение этой задачи может осуществляться только в результате сопоставления двух участков дороги с разной или одинаковой протяженностью. Очевидно, что эти участки должны быть приблизительно равнозначными, т. е. иметь одинаковую техническую категорию и интенсивность движения. Как правило, проводят сопоставление состояния аварийности, например, на всей протяженности дорог областного значения и конкретного участка дороги областного значения с целью получения ответа на вопрос — является ли данный участок дороги источником повышенной опасности по сравнению с другими дорогами областного значения.

Пусть два сопоставляемых участка дорог характеризуются следующими параметрами: протяженностью дорог соответственно L1 и L2 числом ДТП - п1 и п2; минимальным расстоянием между местами возникновения ДТП - ![]() и

и ![]() . Обозначим через

. Обозначим через ![]() минимальное из

минимальное из ![]() и

и ![]() , т. е.

, т. е. ![]() =min (

=min (![]() ,

,![]() ), и вычислим две вероятности возникновения происшествий на этих участках дорог

), и вычислим две вероятности возникновения происшествий на этих участках дорог

![]()

![]()

Положим для определенности, что Р2>Р1 и что нам необходимо ответить на вопрос - может ли данное различие объясняться случайными факторами, либо это различие не случайно и необходимо изучать причины повышенного уровня аварийности на втором участке с последующим принятием соответствующих мер.

В 4.3 мы уже рассматривали такую задачу, решение которой позволяет получить три возможных ответа (утверждения):

разница между вероятностями Р2 и Р1 является неслучайной (значимой);

разница между Р2 и Р1 может быть объяснена случайными факторами;

на основе имеющихся статистических данных невозможно решить вопрос о различиях между Р2 и Р1 и необходимо продолжать накопление статистических данных.

Как и во всех случаях использования статистических критериев, каждое из трех утверждений будет носить вероятностный характер, т. е. вывод о различии или совпадении Р1 и Р2 будет делаться с некоторой вероятностью ошибки - уровнем значимости. Обычно для задач подобного типа уровень значимости принимают равным 0,05.

Использование статистического критерия для выделения «распределенных» очагов аварийности осуществляется следующим образом.

По формуле (4.1) рассчитываем стандартное отклонение Zp.

Далее сравниваем рассчитанное стандартное отклонение с табличным стандартным отклонением. При выбранной доверительной вероятности 0,05 возможны следующие варианты такого сравнения:

если Zp > 1,65, то различие в уровнях аварийности на двух участках не случайно;

если Zp < 0,02, то различие в уровнях аварийности может быть объяснено случайностью;

при 0,02 < Zp< 1,65 невозможно принять однозначного решения о том, есть или нет значимой разницы между уровнями аварийности и необходимо продолжить накопление данных. Аналогичного результата с накоплением стандартных данных можно добиться, увеличив вероятность ошибки при принятии решений. Например, если уровень значимости увеличим с 0,05 до 0,10, то граничные значения Zp=0,02 и 1,65 изменятся соответственно на 0,04 и 1,28, т. е. интервал принятия неопределенных решений уменьшится, но одновременно увеличится и вероятность ошибки в принятии решения.

Рассмотрим конкретный пример. Пусть на территории области имеется 163 км дорог областного значения, на которых за 3 года зарегистрировано 401 дорожно-транспортное происшествие с минимальным расстоянием между местами ДТП (исключая локальные очаги аварийности первого типа), равным 25 м. На одном из участков дорог длиной 28 км за этот же период времени зафиксировано 89 дорожно-транспортных происшествий с минимальным расстоянием 40 м. Необходимо решить, является ли данный участок дороги источником повышенной опасности.

Последовательно подставляя исходные числа в приведенные выше формулы, получим

![]()

![]()

![]()

Вычисленное значение Zp больше чем 1,65, следовательно, можно принять однозначное решение о том, что рассматриваемый участок дороги длиной 28 км имеет повышенный уровень аварийности по сравнению с общей сетью дорог областного значения.

8.4 Разработка и обоснование мероприятий по совершенствованию условий движения

Выделение очага аварийности на улично-дорожной сети еще не означает, что причиной его появления служат неудовлетворительные дорожные условия. Причины концентрации ДТП в том или ином месте могут быть самыми разнообразными, в том числе и не связанными с дорожными условиями и организацией движения. Однако трудности, которые возникают при установлении причин ДТП, не должны исключать этот этап аналитической работы. Отсутствие четко сформулированных, подтверждающихся фактическими данными причин существования очагов аварийности, приводит либо к выбору недостаточно эффективных мероприятий, либо (и это бывает чаще) к тому, что мероприятия по совершенствованию дорожных - условий вообще не будут реализованы.

Формальных процедур, методов, которые позволяли бы однозначно установить причины существования очага аварийности, не существует. В конечном случае все зависит от опыта, квалификации и интуиции лица, осуществляющего анализ. Тем не менее, практикой выработаны некоторые приемы и требования к организации работы на данном этапе анализа, придерживаясь которых можно избежать наиболее часто встречающихся ошибок.

1 Изучение причин существования очага аварийности должно проводится группой специалистов из представителей Госавтоинспекции и представителей транспортных, дорожных и коммунальных организаций, отвечающих за содержание, ремонт и реконструкцию дорог и улиц. Такое «комиссионное» изучение позволяет не только обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение вопроса, но и сократить время на выполнение следующего этапа — обоснования перечня и очередности проведения мероприятий по ликвидации очага аварийности.

2 Изучение причин существования очага аварийности

следует начинать с анализа данных, имеющихся в карточке

учета ДТП. Однако необходимо иметь в виду, что такие кар

точки заполняют только на ДТП с пострадавшими, а эти

сведения, как уже отмечалось, не всегда позволяют сделать

точные и достоверные выводы и заключения. Необходимо

максимально использовать данные о всех ДТП, привлекать к анализу материалы расследования по фактам ДТП, проведенных правоохранительными органами или ведомственными службами безопасности движения.

3 При изучении очагов аварийности желательно использовать крупномасштабную схему с нанесенными местами ДТП.

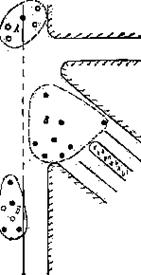

Рисунок 4.3 – Места совершения ДТП на пересечения в одном уровне

На рисунке 4.3 изображена примерная схема пересечения в одном уровне, на которой черными кружочками обозначены места столкновений транспортных средств, а светлыми — места наездов на пешеходов. Эта схема позволяет выделить три основных зоны, которые объясняют и причины повышенного уровня аварийности в этом очаге:

зону А - с отсутствием организованного пешеходного перехода;

зону Б - с неправильной организацией остановки общественного транспорта;

зону В - наличие правого поворота.

Для данного пересечения были разработаны и реализованы мероприятия, направленные на устранена указанных причин. В частности, была перенесена остановка общественного транспорта, запрещен правый поворот, установлены ограждения барьерного типа для пешеходов и некоторые другие мероприятия. Проведенные мероприятия позволили вдвое сократить число ДТП в очаге и практически его ликвидировать.

4 Порядок работы комиссии должен предусматривать изучение причин существования очага аварийности с выездом на место происшествия и подготовку заключительного документа. Во многих случаях по первичным документам, оформленным на ДТП, влияние дорожных условий на возникновение ДТП не усматривается. Однако специалисты, обследующие очаг аварийности с выездом на место, почти всегда обнаруживают недостатки в содержании и обустройстве дорог, в организации движения, которые формально не являются нарушением существующих требований, но устранение которых позволяет повысить уровень безопасности движения.

Заключительный этап анализа дорожного фактора состоит в разработке и обосновании мероприятий по устранению очагов аварийности - локальных и распределенных. Задача выбора оптимальных мероприятий может быть однозначно решена, если установлены причины концентрации ДТП в очаге, а для каждого мероприятия известны его стоимость и эффективность.

Пусть имеется т всевозможных причин возникновения ДТП и п различных мероприятий по устранению этих причин. Для каждого мероприятия известны значения Сi - затрат на реализацию и Eij - эффективности воздействия i-го мероприятия на устранение j-й причины. Эффективность может измеряться, например, сокращением числа ДТП (в%) при реализации того или иного конкретного мероприятия. Задача нахождения оптимального набора мероприятий может быть сформулирована двумя способами: необходимо выбрать мероприятия при заданных максимальных затратах Сmax, обеспечивающие наибольшее сокращение аварийности в очаге; необходимо выбрать мероприятия, которые гарантируют сокращение аварийности не меньше, чем на Етах при минимизации затрат на проведение мероприятий.

Решение задачи в двух разновидностях с применением ЭВМ не представляет собой принципиальных трудностей, причем могут быть выделены не только число и фактическое содержание мероприятий, но и очередность их проведения Проблема заключается в том, что такая постановка задачи и методы ее решения все еще не находят широкого практического применения. Обусловливается это несколькими причинами.

Во-первых, выбор окончательных мероприятий зависит от исходного списка причин возникновения ДТП и предусмотренных в модели мероприятий. Разными авторами предлагаются разные перечни причин и мероприятий и соответственно получаются разные результаты для одних и тех же очагов аварийности. Это порождает естественное недоверие к результатам разработок.

Во-вторых, оценки Eij и, особенно, С; быстро устаревают и необходимы большие затраты на их перерасчет и корректировку.

В-третьих, эффективность мероприятий сильно зависит 1 от конкретных условий их реализации и от того, в каком порядке они проводятся. Это последнее обстоятельство является наибольшим препятствием на пути применения формальных методов выбора мероприятий.

Несмотря на многочисленные исследования по количественной оценке эффективности мероприятий, на практике обычно этими оценками не пользуются. Как и установление причин высокого уровня аварийности, разработка мероприятий все еще в большей мере остается искусством, нежели результатом точного количественного расчета. При этом, конечно, можно пользоваться ранее полученными оценками стоимости и эффективности мероприятий. Однако не существует никаких гарантий того, что будучи реализованными в тех или иных конкретных условиях в сочетании с другими мероприятиями, они принесут тот же самый результат. Как правило, выбор мероприятий должна осуществлять та же группа специалистов, которая проводит изучение причин существования очагов аварийности. Фактически выявление причин и разработка мероприятий представляют собой единый неразрывный процесс, потому что мероприятия должны быть направлены на устранение только тех причин, которые были выявлены на предыдущем этапе анализа.

Ниже приводится перечень некоторых основных мероприятий, которые чаще других проводятся для совершенствования дорожных условий.

а) Общие мероприятия.

1) Строительство обходных и окружных дорог вокруг городов и населенных пунктов. Маршрутизация движения транзитного транспорта и грузовых автомобилей

2) Проверка правильности расстановки дорожных знаков. Разработка дислокации дорожных знаков. Паспортизация дорог. Создание эталонных участков дорог.

3) Внедрение бригадно-механизированного метода обслуживания дорог и улиц. Организация дорожно-ремонтных работ преимущественно в вечернее и ночное время суток.

4) Организация приоритетного проезда общественного

транспорта. Совершенствование маршрутной схемы и графиков движения общественного транспорта. Уточнение, изменение мест нахождения остановочных пунктов общественного транспорта. Перенос остановок общественного транспорта за перекрестки дорог и улиц. Устройство остановочных полос (карманов) для общественного транспорта.

5) Организация одностороннего движения по улицам

в населенных пунктах. Закрытие полностью автомобильного движения на улицах(создание пешеходных зон) или для определенных категорий транспортных средств круглосуточно или в определенное время суток.

6) Строительство автопавильонов, площадок для стоянки автобусов, стоянок автомобилей, площадок отдыха. Строительство пунктов отдыха и питания водителей. Установка информационно-указательных знаков о направлении движения к ближайшим стоянкам.

7) Установка промышленных телевизионных установок для контроля за движением. Создание автоматизированных систем контроля скорости движения.

8) Строительство линий связи вдоль автомобильных

дорог. Установка телефонных устройств и радиосвязи, системы кнопочного вызова. Расстановка знаков о местоположении ближайших пунктов медицинской помощи.

б) Совершенствование условий движения на перекрестках улиц, пересечениях, примыканиях и развилках дорог, на железнодорожных переездах.

1) Разводка транспортных потоков на пересечениях дорог и улиц на разных уровнях (строительство мостов, путепроводов, виадуков, эстакад, тоннелей). Строительство пересечений кольцевого типа.

2) Введение светофорного регулирования на пересечениях и примыканиях. Изучение интенсивности движения

на перекрестках и корректировка режима светофорной

сигнализации. Установка светофоров с мигающим сигналом.

Перевод режима работы светофоров в режим «желтое мигание» в определенное время суток.

3) Строительство систем координированного управления

светофорами и автоматизированных систем управления дорожным движением.

4) Строительство направляющих островков и организация канализированного движения. Строительство параллельных полос поворота и разворота.

5) Устройство трясущих полос при подъездах к перекресткам и пересечениям дорог Расширение проезжей части в непосредственной близости от перекрестков.

6) Организация приоритетного проезда общественного

транспорта на перекрестках улиц, пересечениях и развилках дорог.

7) Установка или обновление предупреждающих и указательных знаков в местах пересечений. Установка знака

«Движение без остановки запрещено» перед перекрестком,

пересечением или примыканием.

8) Запрещение левых или (и) правых поворотов на перекрестках. Организация полосы для левых поворотов без

светофоров или со светофорами. Оборудование светофоров

дополнительными секциями.

9) Реконструкция и благоустройство примыканий и пересечений дорог для обеспечения необходимых «треугольников видимости» в зоне перекрестков.

10) Обеспечение видимости светофорных сигналов (установка дублирующих светофоров для легковых автомобилей; установка экранов белого цвета на светофорах с дополнительными секциями, размещение светофоров над проезжей частью на рамочных и консольных опорах, обрезка ветвей деревьев и кустарников).

11) Строительство и реконструкция железнодорожных

переездов. Строительство путепроводов на пересечениях

с железной дорогой.

в) Мероприятия по совершенствованию условий движения на дорогах и улицах.

1) Улучшение плана и профиля дороги. Устройство виражей. Установка направляющих устройств. Улучшение

видимости в плане и продольном профиле дороги. Устройство дополнительных полос на крутых подъемах.

2) Уширение проезжей части. Устройство шероховатой

поверхностной обработки. «Ямочный» ремонт поверхности

проезжей части. Разметка проезжей части.

3) Уширение и укрепление обочин. Укрепление кромки

проезжей части бетонными плитами. Устройство бетонных

водосборных лотков у кромки проезжей части на больших уклонах. Устройство или улучшение разметки кромки проезжей части. Установка сигнальных тумб на бровке земляного полотна.

4) Обеспечение видимости дорожных знаков в дневное и

ночное время (обрезка кустов и ветвей деревьев, установка

светоотражающих и объемных знаков, установка знаков

над проезжей частью на арочных и консольных опорах,

освещение знаков и проезжей части в ночное время).

5) Устройство ограждений барьерного типа, металлических или тросовых ограждений. Установка (повышение) колесо отбойного бруса или бордюров на искусственных сооружениях.

6) Приведение в соответствие габаритов моста и ширины

проезжей части. Устройство ограждений у мостов и подъездов к ним. Обустройство подъездов к мостам.

7) Установка знаков, информирующих о сужении дороги и производстве работ. Установка ограждений и сигнализации в местах производства работ. Создание полноценных объездов мест ремонта дорог.

8) Строительство баз для проведения противогололедных

мероприятий. Посыпка дорог противогололедным материалом, использование химических методов борьбы с гололедом.

9) Строительство разделительной полосы.

10) Запрещение или ограничение времени стоянок автомобилей. Запрещение остановок автомобилей. Установка

дорожных знаков о местонахождении ближайших стоянок и

пунктов медицинской помощи.

11) Ограничение верхних и нижних пределов скоростей движения в зависимости от типов транспортных средств, погодных условий, технической категории дороги и полосы движения. Установка соответствующих знаков.

12) Постоянное или временное ограничение массы транспортных средств, которым разрешено движение по дороге.

13) Организация реверсивного регулирования движения

в необходимых местах. Установка светофоров, регулирующих движение по полосам.

14) Запрещение обгона. Установка соответствующих запрещающих знаков.

15) Установка опор и стоек дорожных знаков, разрушающихся при контакте с транспортными средствами (с ослабленным сечением, из легко разрушающихся материалов, с фланцевыми соединениями и т. п.).

16) Строительство ограждений, препятствующих вы

ходу на проезжую часть диких и домашних животных.

17) Устройство съездов с основной дороги. Закрытие

«диких» съездов. Сокращение числа пересечений с второстепенными дорогами и местными подъездами.

г) Мероприятия, совершенствующие условия движения пешеходов и велосипедистов.

1) Уточнение и изменение мест расположения пешеходных переходов. Строительство подземного пешеходного перехода, пешеходного моста.

2) Разметка и обустройство пешеходных переходов.

Строительство «островков безопасности». Установка пешеходных светофоров, пешеходных вызывных устройств.

3) Установка ограждающих устройств барьерного типа

для отделения пешеходных путей от транспортных.

4) Строительство тротуаров и пешеходных дорожек.

Увеличение ширины пешеходных путей в необходимых местах за счет проезжей части.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |