вычисляют превышения по средним нитям по черной (14) = (1) - (4) и красной (15) = (8) - (7) сторонам реек. Эти превышения должны отличаться на разность высот нулей реек ±3 мм;

вычисляют разность высот нулей первой и второй реек (16) = (8) - (1) и (17) = (7) - (4). Равенство разностей (14) - (15) = (17) - (16) является контролем вычислений на станции;

среднее контрольное превышение [(11) + (12)]/2 должно отличаться от превышения по средней нити по черным сторонам реек (14) не более, чем на 3 мм. В противном случае наблюдения на станции повторяют заново.

Выполнив вышеуказанные вычисления на станции, убедившись в правильности вычислений и в соблюдении допусков неравенства плеч и высоты прохождения визирного луча над поверхностью земли, нивелировщик производит смену стоянки. Передняя точка стояния рейки при этом тщательно охраняется.

Таблица Б6 — Образец записей в журнале нивелирования IV класса

№ штативов № рейки | Дальномерные расстояния | Отсчеты по рейке | Превышение, мм | Среднее превышение, мм | |

задняя | передняя | ||||

1 | 1185(1) | 1058(3) | |||

ГрРп 66 | 375(7) | 1560(2) | 1430(4) | +130(11) | |

2-1 | 372(8) | 6247(6) | 6217(5) | +30(12) | +130(13) |

4687(9) | 4787(10) | +100(14) | |||

805 | 1008 | ||||

2 | 460 | 1265 | 1472 | -207 | |

1-2 | 464 | 6052 | 6159 | -107 | -207 |

4787 | 4687 | -100 | |||

596 | 777 | ||||

3 | 324 | 920 | 1103 | -183 | |

2-1 | 326 | 5607 | 5890 | -283 | -183 |

4687 | 4787 | +100 | |||

719 | 1019 | ||||

4 | 275 | 994 | 1293 | -299 | |

1-2 | 274 | 5781 | 5982 | -201 | -300 |

4787 | 4689 | -98 | |||

910 | 1043 | ||||

5 | 352 | 1262 | 1395 | -133 | |

2-1 | 352 | 5949 | 6182 | -233 | -133 |

4687 | 4787 | +100 | |||

860 | 729 | ||||

6 | 402 | 1262 | 1128 | +134 | |

2-1 | 399 | 6049 | 5813 | +236 | -135 |

ГрРп 801 | 4787 | 4685 | -102 | ||

Контрольные вычисления | 42984(15) | -1116(17) | |||

4375(21) | 44064(16) | 44064(16) | -558(20) | -558(18) | |

-1116(19) |

Вычисления превышений на станции производятся в следующем порядке:

по разнице отсчетов между средней нитью и верхнему дальномерному штриху вычисляют расстояния между нивелиром и рейками: (7) = (2) - (1); (8) = (4) - (3);

вычисляют разности высот нулей реек: (9) = (6) - (2); (10) = (5) - (4);

вычисляют значения превышений по черной стороне (11) = (2) - (4) и по красной стороне (12) = (6) - (5);

находят разности (14) = (10) - (9) = (11) - (12) равные разности высот нулей реек ±5 мм. Соблюдение равенства является контролем вычисления. Если разность (14) отличается от разности высот нулей реек больше, чем на ±5 мм, то наблюдения на станции производятся заново.

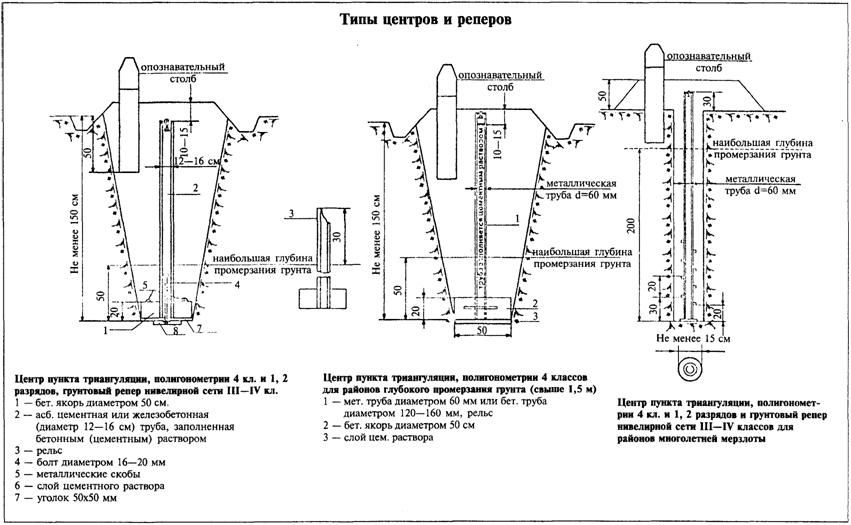

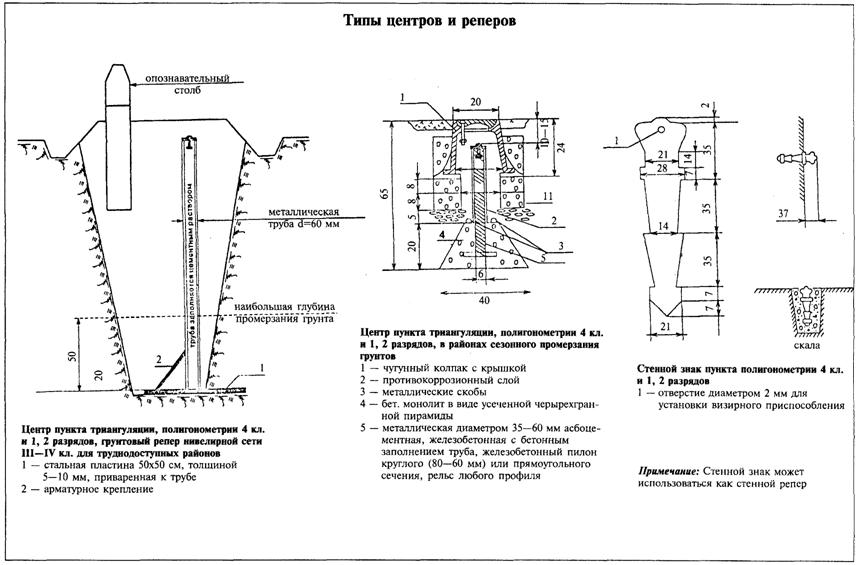

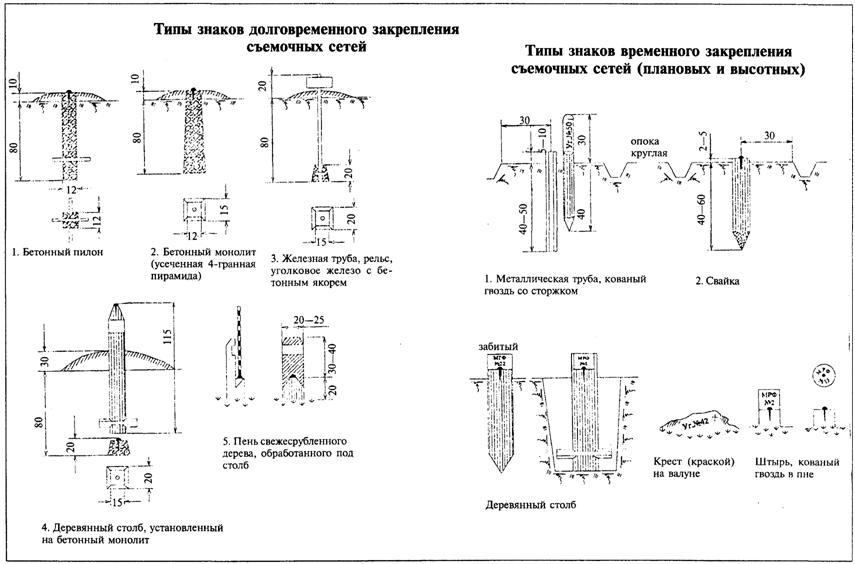

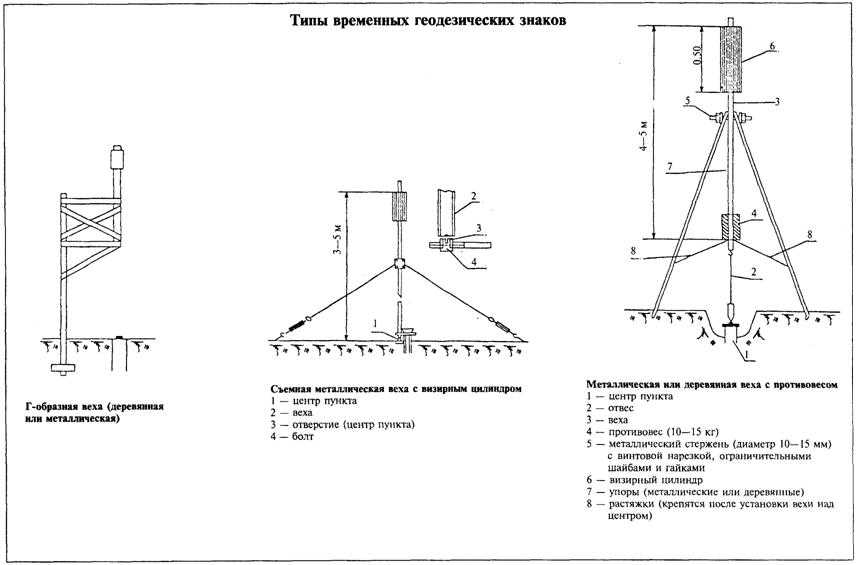

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

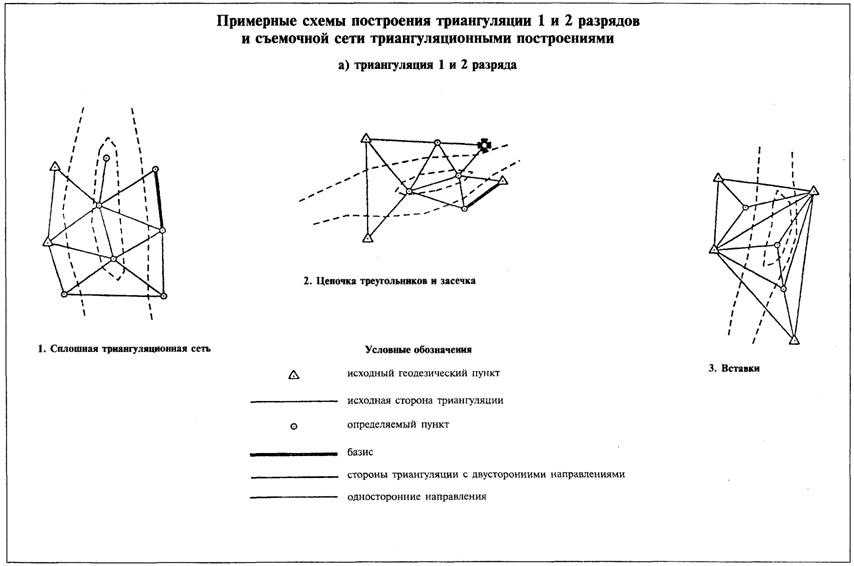

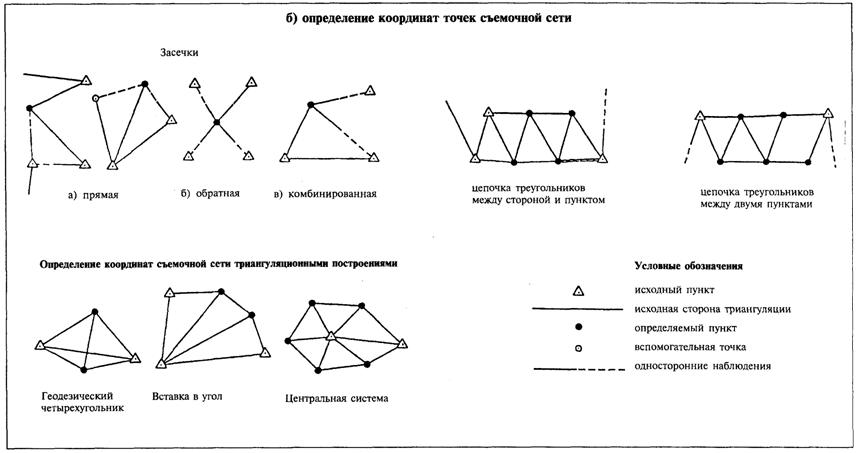

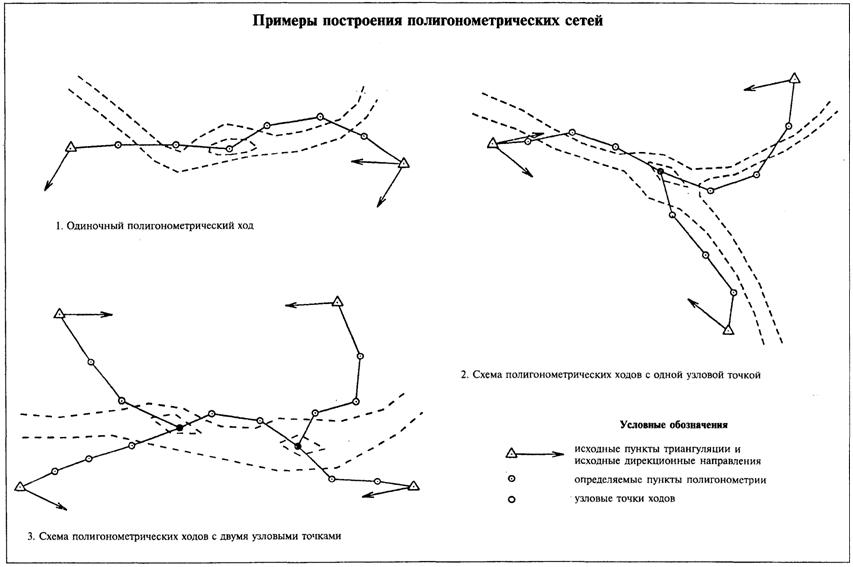

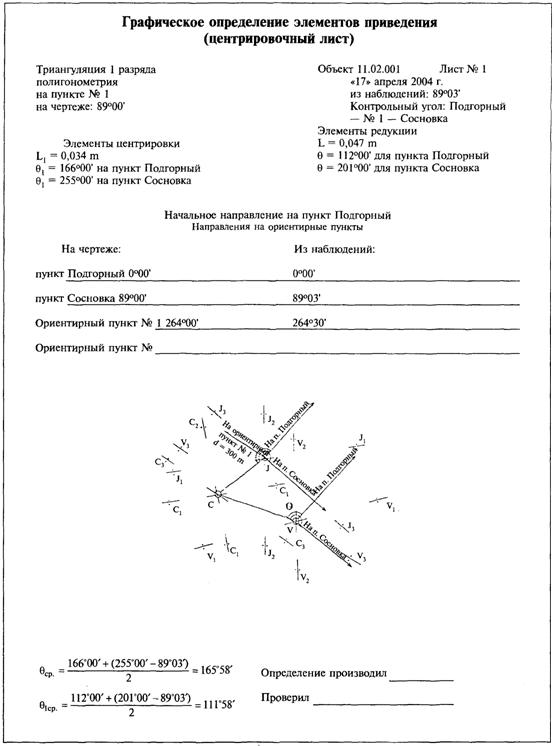

ТИПЫ ЦЕНТРОВ И РЕПЕРОВ (ЗНАКОВ ДОЛГОВРЕМЕННОГО И ВРЕМЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ). ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. ГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИВЕДЕНИЯ (ЦЕНТРИРОВОЧНЫЙ ЛИСТ)

Определение элементов приведения выполняют с трех станций таким образом, чтобы проектирующие плоскости пересекались под углами, близкими к 60° или 120°.

Проектирование центра знака С, оси прибора J и визирной цели V производится выверенным теодолитом при двух положениях вертикального круга с расстояний, равных или несколько больших высоты знака. Каждое из девяти направлений отмечают четырьмя точками на краях центрировочного листа. Найдя среднее значение и соединив их прямыми линиями, получают пересечение проекций из точек станций наблюдения С, J и V.

Линейные элементы центрировки между точками С и J и редукции —между точками С и V измеряют на центрировочном листе. Угловые элементы центрировки qс и редукции qr строят в точках J и V между С и двумя направлениями, прочерченными на наблюдаемые пункты.

Угловые элементы измеряют транспортиром до долей градуса по ходу часовой стрелки от направления на точку С. Углы между направлениями на пункты наблюдения, измеренные прибором и снятые графически транспортиром, не должны превышать значений:

2° — при расстояниях до пунктов < 10 км;

1° — при расстояниях до пунктов от 10 до 20 км;

0,5° — при расстояниях до пунктов > 20 км.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

ОСНОВЫ ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ

1. Гидрографическое дешифрирование необходимо выполнять в определенной последовательности, начиная его с местности, прилегающей к долине водоема, продолжая на пойме и кончая руслом. Такая последовательность дает возможность, не разбрасываясь по всему снимку, постепенно получать сведения, необходимые для гидрографического описания водоема.

2. Сведения о рельефе, растительности и грунтах коренного берега представляют вспомогательный материал при гидрографическом дешифрировании.

Дешифрирование коренного берега начинают с определения характера рельефа, основным демаскирующим признаком которого является контраст в освещении теневых и солнечных его сторон, так как овраги, обрывы, крутые склоны, имеющие различную освещенность, дают представление о рельефе. Дешифрирование рельефа производится, как правило, по стереоскопической паре перекрывающихся между собой смежных снимков.

3. Дополнительным демаскирующим признаком, по которому дешифрируются характерные формы рельефа, является растительность, которая в своем видовом составе резко изменяется при переходе от одних форм рельефа к другим. В пониженной части рельефа, как правило, преобладает влаголюбивая растительность, а в повышенной — суходольная. Влаголюбивая растительность дает более темное изображение, чем суходольная. Кустарники обычно растут на поймах, склонах долины и они характеризуют затопляемость и дают возможность установить границы разлива.

Луга на снимках имеют бесструктурный серый рисунок, а в период сенокоса они дешифрируются наличием стогов сена. Луга, имеющие большую влажность, изображаются на аэроснимках более темным тоном, чем луга сухие.

Засеянные поля и огороды отличаются от лугов мелкой структурностью рисунка. Очертания их границ обычно имеют правильные геометрические формы: общий тон полей значительно светлее лугов.

4. При дешифрировании поймы прежде всего устанавливаются ее границы. Граница затопления дешифрируется на пойме характерной влаголюбивой, сочной и густой растительностью, изображающейся более темным тоном. Берега, не подвергающиеся затоплению, обычно изобилуют суходольной растительностью или лесом дающим более светлый тон изображения.

5. Микрорельеф поймы отчетливо выделяется на аэроснимках белыми пятнами обнаженных грунтов. При просмотре этих пятен через стереоскоп отчетливо выделяется характер микрорельефа, образованного многолетней эрозионно-аккумулятивной деятельностью реки.

6. Изменение направления русла, вызываемое многолетней деятельностью реки, оставляет свой след на поверхности земли в виде староречий. Эти следы старых русел, действующих и отмерших, создают специфическую особенность пойменного рельефа, облегчающую ее дешифрирование.

7. Береговой вал обычно дешифрируется на аэроснимках под стереоскопом, при этом он представляется приподнятой осветленной полоской, расположенной у бровки берега.

Под стереоскопом отчетливо вырисовывается характер берега, особенно при отсутствии на нем растительности. Высоту крутых и отвесных берегов можно определить по характеру и длине отбрасываемой ими тени.

Подмываемые берега, обычно глинистые, имеют мягкую, выпуклой формы бровку с небольшой крутизной вблизи уреза воды. Глинистая почва характеризуется густой кустарниковой растительностью.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |