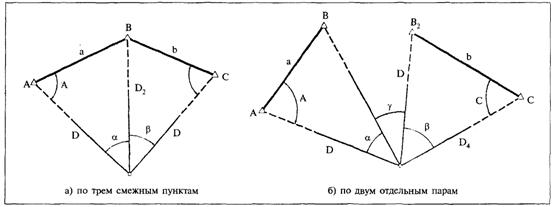

Рис. 2. Схема определения места на галсе двумя секстанами.

При выборе комбинаций углов предпочтение следует отдавать наименее удаленным пунктам. При этом:

промер должен быть обеспечен наименьшим числом комбинаций;

при производстве промера вблизи берега величины углов в комбинациях выходят за допустимые пределы, что вынуждает перейти к комбинациям с опорными пунктами, расположенными на противоположном берегу.

В случае, когда комбинация выбирается по трем опорным пунктам со смежными углами, может иметь место неопределенное решение задачи. Определяемый пункт находится на окружности, проведенной через опорные пункты — круг неопределенности. Для быстрого выбора комбинации, исключающей неопределенное решение, рекомендуется пользоваться следующими признаками:

определяемая точка находится внутри треугольника, образованного опорными пунктами;

опорные пункты лежат на одной прямой;

расстояние от катера до среднего пункта меньше, чем до крайних;

сумма измеренных углов и угла при среднем опорном пункте, вычтенная из 360°, отличается от 0 или 180° не меньше, чем на 20°.

С целью достижения одновременности в измерении обоих углов между наблюдателями должна быть согласованность в действиях. Распределив между собою углы, оба наблюдателя начинают измерения. Совместив грубо изображение, один из наблюдателей ставит другого об этом в известность командой «товсь», после чего начинает точно сводить изображение. Углы сводятся окончательно после того, как второй наблюдатель ответит «есть», причем моментом точного и одновременного совмещения изображений является команда «ноль», подаваемая первым наблюдателем.

Наблюдатели, измеряющие углы, должны находиться рядом, а расстояние от них до места измерения глубин определено с точностью до 1 м и записано в журнал со схемой взаимного расположения этих точек. При накладке на планшеты эти данные учитываются.

Если промер выполняется не по створам, то накладка определенных точек выполняется сразу же после измерения углов на рабочий планшет с помощью протрактора или предварительно нанесенной гониометрической сетки.

Средние квадратические погрешности планового положения глубин (в метрах) при определении их места обратными засечками с катера двумя секстанами рассчитываются по формулам:

для засечки по смежным углам

,

,

для засечки по несмежным углам

где ma — | средняя квадратическая погрешность измерения угла в минутах дуги, для средних условий измерения углов секстаном принимается равной ±2¢; |

А и С — | углы при крайних пунктах, противолежащие средней засечке; |

D1, D2, D3, D4 — | расстояния от определяемой точки до опорных пунктов, км; |

а и b — | расстояния между опорными пунктами, км; |

g — | угол, измеренный секстаном между средними пунктами. |

Способ определения места на галсе обратной засечкой с катера двумя секстанами рекомендуется в случаях производства промера на крупных реках с труднодоступными залесенными берегами, при затопленных паводком берегах, а также на озерах, водохранилищах и прибрежных зонах морей. Особенно эффективным оказывается этот способ при наличии фотопланов, так как в этом случае любая хорошо опознанная контурная точка с выставленной над ней вехой может служить опорным пунктом.

Определение места способом комбинированной засечки

7.3.8. Способ определения места комбинированной засечкой заключается в одновременном измерении двух углов: на берегу — теодолитом между береговым ориентиром и засекаемым промерным судном (катером), а на судне — секстаном между теодолитным постом и береговым опорным пунктом или между двумя хорошо видимыми опорными пунктами.

Организация теодолитного поста и производство измерений углов (засечек) то же, что и при способах прямой и обратной засечек. Особое внимание при этом способе определения уделяется организации связи, обеспечивающей одновременность засечек. При визуальной связи между катером и теодолитным постом, засечки выполняются по командам с катера, подаваемым флажной сигнализацией в момент оперативной отметки на эхограмме.

Средние квадратические погрешности (в метрах) при этом способе определения места рассчитываются по формуле:

![]() ,

,

где mg — | средняя квадратическая погрешность измерения угла теодолитом между береговым ориентиром и судном в минутах дуги, принимаемая равной ± 1¢; |

ma — | средняя квадратическая погрешность измерения угла на судне секстаном в минутах дуги, принимаемая равной 2¢; |

a — | угол, измеренный секстаном на судне; |

а — | расстояние между теодолитным постом и опорным пунктом, км; |

D — | расстояние от определяемой точки до опорного пункта (или между опорными пунктами), км. |

Определение места на галсе по размеченному тросу

7.3.9. Этот способ промера обеспечивает высокую точность определения планового положения глубин и применяется в основном при производстве специального промера глубин с оформлением планов в масштабах 1:500 — 1:1000.

При этом способе место на галсе определяется по направлениям береговых створов и по расстояниям от магистрали с помощью натянутого через участок промера линя, размеченного марками через заданные интервалы.

Для указанных целей используется стальной авиационный трос диаметром 2—3 мм или капроновый линь диаметром до 10 мм.

Один конец размеченного линя петлей надевается на забитый наклонно в сторону, противоположную водоему, прочный кол. Другой конец на противоположном берегу берется на ворот или лебедку.

В тех случаях, когда промерами по линю обследуется только участок реки, озера, водохранилища или моря, один конец размеченного линя закрепляется на установленной на якоре в створе галса шлюпке, а второй конец натягивается руками или воротом по направлению створа и прочно укрепляется на берегу.

Высота натянутого линя над поверхностью воды не должна превышать 1 м. При отсутствии течения или малых его скоростях, для маркировки линя применяются пробковые поплавки.

При этом способе промера шлюпка с исполнителями работ передвигается от одного конца натянутого линя к другому, задерживаясь у каждой марки с измерением глубин, значение которых заносится в промерный журнал под обозначением соответствующей марки. Кроме того, в журнале фиксируются расстояния до уреза и магистрали.

Определение места на галсе при промерах со льда

7.3.10. Промер глубин со льда по принятой классификации относится к наиболее точному способу — непосредственной разбивке промерных точек, является более трудоемким и менее производительным по сравнению с аналогичными видами промера глубин, выполняющимися в летних условиях.

Промер со льда ставится, как правило, на водоемах, где необходимо произвести подробные или специальные промеры, но выполнение их из-за больших скоростей течения летом не представляется возможным.

В отдельных случаях, когда на производство изысканий устанавливаются ограниченные сроки, со льда могут выполняться промеры всех видов подробности.

Промер глубин со льда целесообразно производить в начале зимы, когда лед еще не большой толщины, но достаточно прочен.

При промере со льда необходимо систематически контролировать неподвижность ледяного покрова с помощью двух створов, взаимно пересекающихся под углом не менее 30°. Для этих целей на льду, в точке пересечения створов, устанавливается веха. Створы могут быть заменены теодолитными постами. В случае смещения вехи на расстояние более 0,2 м в масштабе плана, положение магистралей должно быть определено заново.

Результаты контроля неподвижности льда фиксируются в промерном журнале.

Основой для проложения галсов при зимнем промере служат магистрали, прокладываемые на льду теодолитными ходами, опирающимися на пункты съемочных геодезических сетей.

Углы поворота в теодолитных ходах закрепляются деревянными кольями, вмороженными в лед.

Относительная погрешность в ходах должна быть не ниже 1:2000 при величине абсолютной погрешности, не превышающей установленные нормы точности определения места для данного вида промера.

В зависимости от формы исследуемого участка галсы прокладываются:

в виде поперечников, разбиваемых от магистрали, которая прокладывается по продольной оси участков, имеющих вытянутую форму;

в виде сетки квадратов, разбиваемых от двух взаимно перпендикулярных базисов на небольших площадях акваторий.

Расстояния между поперечниками (галсами) и промерными точками на них устанавливаются соответственно указаниям табл. 7.1.

Разбивка поперечников на участках, имеющих вытянутую форму, выполняется от пикетов магистрали, частота которых определяется заданным междугалсовым расстоянием. Пикета фиксируются при измерении линий магистрали вмороженными в лед кольями с соответствующими надписями.

Поперечники разбиваются с помощью теодолита под заданным к направлению магистрали углом (как правило, 90°). Концы поперечников закрепляются вмороженными в лед кольями с соответствующими надписями. В местах значительных изломов магистрали, во избежание необследованных промерами секторов, задаются дополнительные поперечники по биссектрисе угла поворота магистрали.

Разметка лунок на поперечниках выполняется по размеченному на заданные расстояния линю, натягиваемому в направлении поперечника.

Разбивка квадратов на площадях акваторий производится из точки пересечения двух взаимно перпендикулярных базисов по любой, удобной для разбивки, схеме.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |