Подготовка поперечников или квадратов для промера со льда должна вестись с учетом возможных снегопадов. Для обеспечения сохранности точек и возможности быстрого их отыскания разбивка выполняется заранее, но не более чем в количестве, достаточном для двухдневной работы.

Лунки во льду для измерения глубин пробиваются пешнями или пробуриваются ручным или механическим бурами.

Пробивка лунок пешней целесообразна при толщине ледяного покрова до 30 см. При большей толщине льда рекомендуется применение ручного бура типа ГР-7 или механического бура типа ГР-58 или мотобура Д-10 со специальной фрезой.

Глубины в лунках до 5 м измеряются наметкой, свыше 5 м — ручным лотом весом до 4 кг со стальным лотлинем диаметром 2—4 мм, а при больших скоростях течения — лотом весом 10 кг и более. От лунки к лунке лот переносится с размотанным лотлинем.

Глубины отсчитываются по пересечению наметки или лотлиня с установившейся поверхностью воды в лунке.

В условиях заторов и промерзания, когда создается напор, промер со льда на реках выполняют снизу вверх с тем, чтобы выступающая из лунок вода не мешала производству работ.

При промере глубин со льда одновременно с измерением глубин определяется характер грунта согласно требованиям подраздела 7.7.

Результаты измерения глубин со льда заносятся в промерные журналы.

В журналах отмечаются:

схема расположения галсов и лунок;

номер промерного галса или квадрата;

номер лунки;

глубина в лунке;

характер грунта;

время начала и конца промеров на каждом галсе.

Журнал подписывается производителем работ.

Определение места на галсе с помощью радиодальномерных и фазовых систем

7.3.11. В условиях производства инженерно-гидрографических изысканий на крупных водоемах используются радиодальномерные и фазовые геодезические системы.

Из существующих в настоящее время радиодальномерных и фазовых систем могут использоваться «ГРАС», «Изыскатель-2», «Авто-карта-2» и др.

Примечание — Гидрографическая радиодальномерная автоматизированная система («ГРАС») представляет собой фазовый радиодальномер, предназначенный для высокоточного определения места на галсах, работающий в сантиметровом диапазоне радиоволны.

Место на галсе определяется в биполярной системе координат по двум измеренным одновременно расстояниям до береговых радиостанций.

Дальность действия «ГРАС» при наличии прямой геометрической видимости катерной и береговой радиостанциями составляет 60 км и более.

Средняя квадратическая погрешность измерения расстояний с учетом всех необходимых поправок составляет, примерно ±0,5 м.

Значительные габаритные размеры и вес береговых и катерной станций (около 500 кг) не позволили системе «ГРАС» найти широкое применение в инженерной гидрографии.

7.3.12. При использовании «Атлас Поларфикс» для измерения расстояния и азимута применяется лазерный принцип. Курсопрокладчик, регистратор координат и круговой кубический отражатель находятся на движущейся станции. Получение данных и контрольные операции могут выполняться непосредственно на станции слежения или с помощью специальной системы передаваться на любую удаленную станцию. Точность определения положения судна 0,2 м на 1 км.

7.4. Приборы для измерения глубин

Эхолоты

7.4.1. Для целей инженерно-гидрографических работ на реках, озерах, водохранилищах и в прибрежных зонах морей наибольшее применение нашли отечественные промерные эхолоты ПЭЛ-4М, ПЭЛ-5, ЭИР, а также зарубежные: Hydrostar 4300, Sonar Lite, Baty-500 MF, Navisound 100D, многолучевой эхолот SEA BEAM 1180 фирмы ELAC Nautik GmbH и др. Из малогабаритных эхолотов переносного типа применяются эхолоты «Кубань» и «Язь».

Основные технические характеристики этих эхолотов приведены в приложении Е.

Комплект промерного эхолота в переносном варианте состоит из центрального прибора и забортного устройства. Кроме того, в комплект эхолота входят соединительные кабели, крепежные детали и источники питания — аккумуляторные батареи.

Центральный прибор смонтирован в переносном корпусе и содержит: механизм самописца, блок питания, блок посылки и усилитель. Все средства управления эхолотом размещены на верхней крышке центрального прибора.

Забортное устройство содержит излучающий и приемный вибраторы, заключенные в одном общем корпусе — обтекателе. Устройство снабжено приспособлениями для крепления его к борту катера.

Полное техническое описание эхолотов прилагается к каждому прибору.

Полевые промерные работы, выполняемые эхолотами, состоят из подготовительных и собственно промерных работ.

7.4.2. В состав подготовительных работ входят: установка эхолота на катере и его тарирование.

Забортное устройство эхолота с помощью крепежных деталей устанавливается за бортом катера в средней его части на расстоянии не менее 10 см от обшивки. Рабочая часть вибраторов при этом должна быть параллельна поверхности воды и углублена, в зависимости от осадки катера, на 20 — 80 см. При этом необходимо предусмотреть, чтобы впереди забортного устройства не было выступающих частей корпуса катера, создающих завихрения.

Центральный прибор устанавливается на катере в удобном для обслуживания месте и мягкими тросами надежно крепится к жестким конструкциям катера. При этом прибор не должен быть удален от забортного устройства на расстояние, превышающее длину соединительных кабелей. Искусственное удлинение кабелей не допускается.

После установки забортного устройства и центрального прибора производят соединение этих узлов и подключение к источнику питания.

Тарирование должно выполняться в дни промера дважды — перед началом измерения глубин и после их окончания.

Категорически запрещается приступать к производству измерения глубин без выполнения тарирования эхолота. Перед тарированием производят регулировку числа оборотов электродвигателя эхолота, которые доводят до, номинала с точностью ± 0,5 %.

В суммарную поправку, определяемую тарированием эхолота, входят поправки за:

отклонение фактической скорости звука в воде от номинальной, на которую рассчитан данный эхолот;

отклонение скорости вращения электродвигателя эхолота во время тарирования от расчетной скорости;

глубину погружения вибраторов;

базу между вибраторами эхолота.

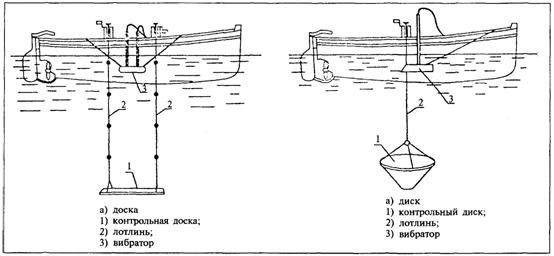

Тарирование эхолота производится в дрейфе с помощью тарирующего устройства, состоящего из лебедки, мерного металлического линя и контрольного диска или доски (рис. 3).

Рис. 3. Тарирующие устройства эхолота

Тарирование выполняется в характерных участках обследуемого за день района и при состоянии водоема, которое позволяет получить поправки эхолота для всех горизонтов с установленной точностью.

Мерные лини от поверхности отражателя тарирующего устройства (диска, доски) разбиваются марками на 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 м и далее через 10 м (до максимально возможной глубины водоема, где производятся измерения глубин), по которым и определяются горизонты тарирования.

При выполнении тарирования отражатель опускается на мерных линях последовательно на различные глубины так, чтобы он располагался под вибраторами эхолота, а марка линя, соответствующая нужному горизонту тарирования, касалась поверхности воды. Контрольный диск или доска на каждом горизонте задерживается дважды (при опускании и подъеме) на время, необходимое для записи на эхограмме четкой линии длиной не менее 1 см. Результаты двойного сравнения измеренных глубин осредняются.

На эхограмме записываются дата, время, место тарирования, погода (ветер, волнение), качка. В начале и конце тарирования фиксируются и отмечаются напряжение питания эхолота и число оборотов электродвигателя (образец оформления эхограммы при тарировании приведен в приложении Е).

Суммарная поправка DZт, получаемая по результатам тарирования, вычисляется по формуле:

DZт = Zл - Zэх,

где Zл — горизонт тарирования (по маркам мерного линя);

Zэх — глубина, измеренная эхолотом.

Результаты тарирования эхолота обрабатываются и систематизируются в полевых условиях. Расхождение в величине суммарной поправки DZт, определенной из двух последовательных тарирований, не должна превышать двойной точности отсчитывания глубин соответствующего диапазона.

В случае невыполнения этого требования промер участка должен быть переделан, а тарирование в дальнейшем производится чаще.

В исключительных случаях, при промерах в масштабе 1:10000 и мельче, когда это вызвано объективными причинами, тарирование эхолота может выполняться по грунту путем сравнения глубин, измеренных эхолотом, с глубинами, измеренными наметками или ручным лотом.

Тарирование с помощью наметки (если глубины в районе работ не превышают 5 м) или ручного лота производится в дрейфе на участках с ровным дном, плотным грунтом и при отсутствии заметных течений. Каждый раз тарирование этим способом выполняется на нескольких участках с глубинами, отличающимися на 2 — 3 м, и должно охватывать весь диапазон глубин, измеряемых за день.

При тарирований эхолота по наметке или ручному лоту глубины измеряются многократно и при каждом измерении на эхограмме наносится оперативная отметка.

Полученные значения DZт осредняются.

7.4.3. Режим работы эхолота при измерении глубин выбирается таким расчетом, чтобы преимущественно использовался крупномасштабный диапазон записи глубин при промере.

При измерении глубин эхолот обслуживается оператором, в обязанности которого входит:

включение и выключение эхолота;

регулировка усиления;

регулировка лентопротяжного механизма и смена ленты (эхограммы);

определение числа оборотов электродвигателя и напряжения в сети;

выполнение необходимых оперативных отметок и записей на эхограмму;

наблюдение за фактической глубиной погружения вибраторов.

Оператор следит за тем, чтобы запись была четкой, одинаковой интенсивности и толщины, не имела пропусков. В необходимых случаях оператор производит регулировку усиления записи, при этом коэффициент усиления рекомендуется менять в небольших пределах. Оператор следит также за равномерным движением ленты (эхограммы) и, в случае обнаружения ее перекоса, выключает эхолот и производит необходимую регулировку.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |