1.3.Этиология.

Этиологической причиной миокардита могут быть как инфекционные агенты (вирусной, бактериальной или грибковой), так и неинфекционные (паразитарная, протозойная инвазии, химические, физические факторы) [37]. Кроме того, возникновение миокардита обусловлено аутоиммунными механизмами [44]. Вирусы являются наиболее частым этиологическим фактором, вызывающим миокардит. В индустриальных странах мира около в 80 % случаев миокардит вызывается вирусами [43].

Частота выявления определенных вирусов у больных миокардитом варьирует в зависимости от географической зоны проживания. Анализируя результаты исследований последнего десятилетия, можно предположить, что в Европе наиболее частым возбудителем ВКМП является парвовирус В19 [45], в Северной Америке – аденовирус[46],в Японии наиболее часто в кардиобиоптатах обнаруживается вирус гепатита С [47]. С учетом того, что ЭМБ и молекулярная диагностика вирусов редко проводится во многих регионах мира, распространенность вирусных миокардитов в большинстве стран Африки, Азии, на Ближнем Востоке, и Южной Америки, неизвестна.

Кроме географических особенностей этиологии вирусного миокардита имеются и хронологические. С 1950 по 1990 годы наиболее частыми возбудителями вирусного миокардита были энтеровирусы с преобладанием вируса Коксаки типа В [48-53]. Существуют данные, которые подтверждают актуальность энтеровирусного миокардита и в настоящее время [54,55]. В первоначальных исследованиях была определена взаимосвязь между ростом титра антител к вирусу Коксаки В и появлением клинических симптомов острого миокардита [56,57]. В дальнейшем геном вируса был выявлен в кардиобиоптатах у больных с миокардитом и ДКМП после внедрения в диагностику ПЦР [58-62] и были обнаружены кардиотропные штаммы вируса Коксаки В3, В4 ,В5 [63-65].

Начиная с 1995 года ведущими вирусными агентами, вызывающими ДКМП, стали аденовирусы. Так, N.E.Bowles и соавт., проанализировав образцы биопсии эндомиокарда от 624 пациентов с миокардитом, в 22,8% случаев выявили аденовирус, в 13,6% - энтеровирус и менее чем в 1,0% случаев обнаружили парвовирус B19 ,вирус гриппа, вирус Эпштейна-Барр, вирус простого герпеса (ВПГ) и респираторно-синцитиальный вирус. В целом, данные ПЦР были положительными у %) больных [46].

После 2000 года в кардиобиоптатах больных ВКМП и миокардитом наиболее часто стали выявлять парвовирус В19. Современные данные свидетельствуют о связи парвовируса В19 с воспалительными болезнями у детей и взрослых [66-69]. Данный вирус впервые обнаружен в 1973 году во время скрининга крови на вирус гепатита B у бессимптомных доноров [70]. Своё название вирус получил по номеру образца сыворотки человека, из которой он был впервые выделен — образец № 19.

Человеческий парвовирус В19 принадлежит к роду Эритровирусов семейство Парвовирусов [71]. Парвовирус В19 (parvus, латин. – маленький) является ДНК-содержащим вирусом в форме двадцатигранника диаметром 18–24 нм, не имеющим оболочки [72,73]. Это один из известных мельчайших вирусов, кодирующих настолько мало генетической информации, что его репликативная активность в значительной степени зависит от функций клетки-хозяина или других вирусов.

В 2002 г. выявлена генетическая неоднородность парвовируса В19 и выделены его подгруппы[74].В настоящее время известны три генетических подгруппы вируса, нуклеотидная последовательность, которых отличается от 13 до 14 % [74,75]. К первому генотипу относят B19V, ко второму – штаммы Lali и А6, к генотипу 3а – штамм V9, генотипу 3b – штамм D91.1[76-79]. Генотипы 1 и 2, которые обычно встречаются в западных странах (в США и Европе), в то время как генотип 3 распространен в основном в странах Африки, южнее Сахары и Южной Америки [80]. Известно, что генотипы 1 и 2 циркулировали в Северной Европе с одинаковой частотой, однако около 50 лет назад генотип 2 исчез из популяции и обнаруживается у лиц, родившихся до 1973 г. При этом генотип 3 в этом регионе никогда не был широко распространен [81]. В исследовании Kühl и соавт, наиболее распространенным генотипом B19V в сердце пациентов с ДКМП был генотип 2 (71,5%). Пациенты с генотипом 1 B19V (28,5%) были моложе, однако, несмотря на молодой возраст, систолическая функция левого желудочка у них была статистически значимо ниже по сравнению с больными, у которых был обнаружен генотип 2 B19V (24,4 ± 10,4% против 31,0 ± 9,5%, p = 0,0001). Таким образом, по мнению авторов, персистенция генотипа 1 B19V у больных с ДКМП вызывает более тяжелую сердечную дисфункцию, чем персистенция генотипа 2 B19V [81].

Уровень инфицирования населения PV19 высокий, что подтверждается частым выявлением специфического иммуноглобулина G у детей в возрасте младше 15 лет (30-50%) , а у пожилых встречается более, чем в 90% случаев [82].

По данным литературы распространенность парвовируса В19 в сердечной ткани при различных заболеваниях сердца варьирует в широких пределах от 1% до 85%, в зависимости от критериев и методов обнаружения вируса [83-88]. По результатам исследований среди больных с миокардитом и ДКМП распространенность парвовируса В19 колеблется в диапазоне от 1% до 60% [3,45,46, 89,90]. Роль парвовируса В19 при миокардите и ДКМП исследована достаточно широко за последние десятилетия. Однако на сегодняшний день существуют противоречивые данные в отношении этиопатогенетической связи между парвовирусной инфекцией и ДКМП.

В своей работе Klein и соавт., используя ПЦР в режиме реального времени, выявили геном парвовируса В19 в биоптате миокарда в 11,2% случаев ( 9/80) у больных с доказанным миокардитом по результатам иммуногистологии и у пациентов с идиопатической левожелудочковой дисфункцией без воспаления, в то время как в контрольной группе, из 36 исследованных, ни в одном из случаев не было выявлено парвовируса В19 или активного воспаления. Таким образом, авторы пришли к выводу, что ДНК парвовируса В19 играет определенную роль в возникновении миокардита и идиопатической левожелудочковой дисфункции [85]. Похожие результаты получили Pankuweit и соавт. В данном исследовании, состоящем из 208 пациентов с воспалительными заболеваниями сердца, по результатам иммуногистохимии и Даласским критериям, распространенность генома парвовируса В19 была высокой у больных с ВКМП, хроническим миокардитом, ДКМП и перимиокардитом и составила, 23%, 19%, 23% и 16%,соответственно [84,91]. В то время как, в контрольной группе больных с артериальной гипертонией распространенность генома парвовируса В19 составила всего 4%. Эти данные также позволили авторам предположить о этиопатогенетической роли парвовируса В19 в развитии хронического миокардита, ДКМП и воспалительной кардиомиопатии у взрослых [84,91].

Kuhl et al., с помощью ПЦР кардиобиоптатов у 245 пациентов с ДКМП (средняя ФВ-35%) обнаружили в парвовирус В19 в 51,4% случаев(126) , вирус герпеса 6 типа в 21,6% (51) и только в 9,4%- энтеровирусы (23) , в 2 %- вирус Эпштнейна-Барр (5) , в 1,6%- аденовирус (4) и в 0,8%-цитомегаловирус (2). Интересным фактом является то, что в 27,3% в биоптате было выявлено несколько вирусов. Однако ни у одного больного с ДКМП не выявлено признаков активного воспаления. Количество иммунновоспалительных клеток было статистически незначимо у вируспозитивных и вируснегативных больных. Авторы, с учетом полученных данных, пришли к заключению, что персистенция вирусов в миокарде играет важную роль в патогенезе ДКМП [45].

В одной из последних работ исследовали 498 эндомиокардиальных биоптатов на ДНК парвовируса В19 у взрослых больных с миокардитом (n=322) и ДКМП (n=176). В контрольной группе больных исследовали кардиобиоптаты, взятые во время патологоантомического исследования (n=91). Авторы обнаружили, что геном парвовируса В19 значительно чаще выявляется в биоптатах у больных с миокардитом (в 322 из 498 пациентов [64,7%]) и ДКМП (в 176 из 498 пациентов [35,3%]), чем в группе контроля (у 7 из 91 пациентов [7,7%]) (P <0,01). Вирусная нагрузка среди пациентов с острым миокардитом была статистически значимо выше ( 316 000 гэ/мкг),чем при хроническом миокардите ( 709гэ/мкг) ( p=0,001). Напротив, среди больных с ДКМП (392 гэ\мкг) и в кардиобиоптатах контрольной группы ( 84гэ/мкг) была статистически значимо ниже (р=0,001). При этом у больных с миокардитом выявлены промежуточные продукты репликации вируса в клетках эндотелия. Таким образом, авторы предположили, что уровень вирусной нагрузки более 500 гэ/мкг является пороговым значением для поддержания активного воспаления в ткани миокарда при миокардите [92].

Существуют работы, где геном парвовируса В19 был обнаружен в миокарде у здоровых доноров сердца [93] , в образцах миокарда при аутопсии у больных без миокардита [93], у пациентов с врожденными пороками сердца [94], у исследованных, которым проводилась кардиохирургическая операция на «открытом сердце»[87], у пациентов с изолированной диастолической дисфункцией ЛЖ [88]. Кроме того есть исследования, где ДНК парвовируса В19 была выявлена в различных тканях у здоровых взрослых людей [95-97].

G.C. Stewart и соавт., у больных с неизвестной этиологией КМП обнаружили в кардиобиоптатах геном парвовируса В19, но ни у кого из этих больных не были выявлены Ig M к нему. Тем не менее, у всех были обнаружены Ig G к вирусу, что, по мнению авторов, свидетельствует о персистенции вируса. Клинические проявления у парвовирус- В19 -положительных больных были гетерогенными. Двое больных с признаками воспаления по МРТ и вероятным вирус-ассоцированным миокардитом, имели практически одинаковые уровни вирусной нагрузки по сравнению с результатами аутопсии в контрольной группе. Таким образом, авторы пришли к заключению, что парвовирус В19 не является причиной развития сердечной недостаточности у больных в данной работе[98]. Недавно была опубликована работа, в которой не обнаружено каких либо различий в Т-клеточном иммунном ответе или в серологических показателях у пациентов с миокардитом или ДКМП и с ДНК парвовируса В19 в миокарде, по сравнению со здоровыми людьми [99], что также отрицает роль парвовируса В19 как этиологического фактора при ДКМП и миокардите.

Учитывая противоречивые данные литературы о роли парвовируса В19 у больных с воспалительными заболеваниями миокада, возникает вопрос: является ли PV19 причиной миокардита и ДКМП, или он только невинный наблюдатель, вследствие ранее перенесенной инфекции, как правило, в детстве или в подростковом возрасте[100]? Таким образом, данный вопрос остается все еще открытым и требует дальнейших исследований.

1.4. Патогенез

Гипотезу о том, что развитию ДКМП может предшествовать миокардит, высказывали ещё в начале 60-х годов 20 века [101,102]. Современное представление о патогенезе вирусного и аутоиммунного миокардита сформировано на основании экспериментальных данных. Фундаментальные экспериментальные исследования были выполнены на мышах. В качестве инфекционного агента был использован вирус Коксаки типа В [101-103]. По современным данным решающими факторами для развития вирусного миокардита являются кардиотропность и кардиовирулентность штамма вируса [104]. Заболевание возникает лишь в том случае, когда в миокард попадает кардиовирулентный штамм вируса[104]. Известно, что кардиовирулентность – это кодируемый признак, установлены участки нуклеиновых кислот, мутации или удаление которых значительно ослабляет кардиовирулентность вируса [28,43].

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние годы, многие вопросы развития и прогрессирования миокардиального повреждения при миокардите и, соответственно, ДКМП, окончательно не выяснены.

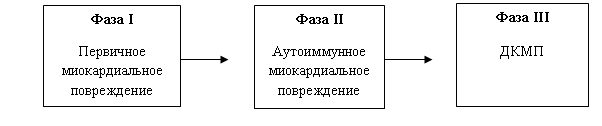

Jay W. Mason и соавт., предложили выделять в развитии ДКМП три фазы. Деление на фазы не является догмой, в каждую из трех фаз может преобладать тот или иной патогенетический механизм развития заболевания [41].

Рис.1. Схема стадийности развития ДКМП. (J. W. Mason et al., 2003).

Рис.1. Схема стадийности развития ДКМП. (J. W. Mason et al., 2003).

Экспериментальная Коксаки-вирус индуцированная мышиная модель миокардита легла в основу данной конструкции. В патогенезе вирусного воспалительного процесса в миокарде ключевую роль играет непосредственно повреждающее действие вируса, которое может вызвать развитие острых и/или хронических ответных аутоиммунных реакций с возможным последующим ремоделированием сердца[105].

В организм человека вирус Коксаки типа В проникает через ЖКТ или дыхательную систему. В период активной виремии РНК или ДНК кардиотропных вирусов взаимодействуют со специфическими рецепторами эндотелиальных клеток, прежде чем достигают кардиомиоцитов [106,107]. В дальнейшем вирусы проникают в КМЦ через определенные рецепторы. Исследования последних лет показали, что на поверхности КМЦ имеются специфические рецепторы для вирусов, чем и объясняется их кардиотропность. Вирусы Коксаки и аденовирусы проникают в КМЦ, взаимодействуя с коксаки-аденовирусным рецептором (КАР) на поверхности КМЦ [108-112]. Механизм действия вируса Коксаки В связан с действием вирусной протеазы 2А, расщепляющей дистрофин в цитоскелете КМЦ и тем самым нарушающей его целостность[113]. КАР - это интегральный мембранный белок, который состоит из двух внеклеточных иммуноглобулиноподобных доменов [109, 114]. Некоторые штаммы вируса Коксаки В- серотипы B1, B3 и B5 могут применять для присоединения к КМЦ также рецептор CD55 (рецептор для фактора, усиливающего разрушение - decay-accelerating factor, DAF), а аденовирусы -αv интегрины, которые необходимы как корецептор для успешного входа вирусов в КМЦ [115,116 ]. КАР экспрессируется на высоком уровне в тканях головного мозга и сердца, достигая своего пика в перинатальном периоде, с последующим снижением общего уровня с возрастом [117].В незрелом сердце КАР обнаружен на всей поверхности КМЦ, а во взрослом сердце, преимущественно во вставочных дисках КМЦ [118]. Таким образом, уровень экспрессии и местоположение КАР у новорожденных и младенцев позволяет объяснить их восприимчивость к Коксаки В3-опосредованному миокардиту. Основным рецептором для парвовируса В19 являются P-антиген группы крови, который присутствует на эритроцитах, эритробластах, мегакариоцитах, эндотелиальных клетках, а также клетках печени и сердца плода, и другие гликосфинголипиды, для герпеса 6 типа - СD 46 клетки [119]. Р-антиген необходим для связывания, но недостаточен для проникновения парвовируса В19 в клетки [120]. Роль корецепторов выполняют альфа-5 бета 1-итегрин Ku 80 аутоантиген [121]. Метод гибридизации in situ показал, что геном PV19 локализован в эндотелии мелких интрамиокардиальных артерий сердца у больных ВКМП [122]. Повреждение эндотелиальных клеток приводит к нарушению микроциркуляции и гибели КМЦ [122].

В недавно проведённом экспериментальном исследовании выявлено, что ликвидация КАР в сердце у взрослых мышей предотвращает развитие миокардита [112]. Ранее считалось, что миокардит в первую очередь аутоиммуно-опосредованное заболевание в связи с наличием антител направленных против кардиомиоцитов, но отсутствие повреждения КМЦ у мышей без КАР показывает, что основной механизм повреждения КМЦ вирус-опосредованный, по крайней мере, в острой фазе миокардита [123]. В одной из последних экспериментальных работ получены данные о том, что КАР индуцирует ДКМП независимо от наличия вирусной инфекции [124].

В первую фазу в результате проникновения вирусов путем эндоцитоза через специфические рецепторы внутрь КМЦ происходит активизация защитных механизмов, направленных на сдерживание попадания вирусов в другие, неповрежденные миоциты. Таким образом, проникнув в КМЦ вирусы реплицируются и вызывают миоцитолиз и активизацию синтеза микро-РНК, что в свою очередь приводит к апоптозу и некрозу [41]. В результате прямого цитопатического действия вирусов происходит выход внутриклеточных антигенов и активируется иммунная система. В итоге, развивается воспалительная клеточная инфильтрация (Т-киллеры, макрофаги, нейтрофилы). Впоследствии, первая фаза заболевания завершается элиминацией вирусов при адекватном иммунном ответе или переходом во вторую - вторичное аутоиммунное повреждение КМЦ. Определенную роль в патогенезе данной фазы заболевания играет феномен молекулярной мимикрии [125-127], обусловленный сходством антигенных эпитопов вирусов и КМЦ [128]. Вследствие данного феномена, активированные вирус-специфические Т-лимфоциты могут атаковать КМЦ, оказывая непосредственное отрицательное инотропное действие на миокард [42], что, в свою очередь, приводит к дилатации полостей, увеличению объемов сердца и развитию ХСН [40,129,130-134]. У большинства больных иммунный ответ снижается по мере элиминации вирусов из миокарда и постепенно сократительная способность ЛЖ может восстанавливаться, частично или полностью. Но в ряде случаев аутоиммунный процесс независимо от наличия вирусов в миокарде ведет к развитию третьей фазы заболевания [42]. На этой стадии происходит ремоделирование внеклеточного матрикса в результате дисбаланса между экспрессиями мембранных металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов. В итоге формируются фиброзные изменения в миокарде. В некоторых случаях при неадекватном иммунном ответе вирусы и другие возбудители способны к длительной персистенции в сердечной мышце[135,136]. В 20% случаев острый миокардит может прогрессировать с развитием дилатационной кардиомиопатии как результат персистирования вирусного генома и постоянного поддержания иммунного воспаления в кардиомиоцитах [137-139]. До сих пор остается неясным почему пациенты с молниеносным течение миокардита нередко полностью выздоравливают по сравнению с больными с подострым миокардитом, при котором часто формируется дисфункция миокарда [43]. Возможно, это обусловлено тем, что у больных с молниеносным миокардитом вирус быстро элиминируется из миокарда вследствие адекватного иммунного ответа и не происходит переход во вторую стадию.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |