Основными компонентами перевозочного комплекса являются:

1. Посты хранения груза.

2. Посты подготовки груза к перевозке.

3. Погрузочно-разгрузочные посты.

4. Подвижной состав.

5. Пути сообщения, служащие средством транспортной связи.

Таким образом, основными объектами управления при перевозке грузов являются перевозочные комплексы, а в качестве системы управления выступают транспортные организации. Окружающей средой являются предприятия обслуживаемые данными транспортными организациями.

7.4. Синергетика – неотъемлемая часть процесса организации перевозок

Общая теория систем изучает в основном процессы гомеостаза, т. е. процессы поддержания равновесия в технических, биологических и социальных системах посредством механизма обратной связи. Она пытается свести сложные, нелинейные процессы эволюции систем к линейным процессам и рассматривает только те случаи, когда нелинейная система может исследоваться так, как если бы это была линейная система с медленно изменяющимися параметрами. Синергетика занимается исследованием «физических основ формирования структур».

Синергизм - одновременное функционирование отдельных, но взаимосвязанных частей, обеспечивающих более высокую общую эффективность, чем суммарная эффективность частей, взятых в отдельности. Синергетика – наука о процессах нелинейной самоорганизации в природе и обществе.

Синергетический эффект проявляется тогда, когда интересы одного компонента начинают совпадать и накладываться на интересы другого, в результате происходит усиление их функционирования.

Синергетика изучает механизмы самоорганизации определенного процесса (открытых и нелинейных) систем, состоящих из многих подсистем самой различной природы. Главную роль в синергетике играют связи, устанавливающиеся между частями, являющиеся организационным моментом.

Как всякое научное направление синергетика имеет свой понятийный аппарат. Основными понятиями синергетики являются следующие:

1. Аттрактор (лат. – притяжение, влечение) – понятие близкое к термину «цель».

2. Бифуркация (лат. – разделение, раздвоение, разветвление чего-либо на два потока, на два направления) – это точка, за которой следует изменение системы..

3. Флуктуация (лат. – колебание) - случайное отклонение величины, характеризующее систему, от ее среднего значения. Отдельная флуктуация может стать настолько значимой, что существующая организация разрушается.

4. Хаос (греч. – беспредельное мировое пространство с изначальным смешением всех стихий) – это такая структурная организация системы, при которой поведение любого элемента системы не зависит от поведения всех остальных ее элементов и каждого в отдельности.

Синергетика характеризуется тремя исходными положениями:

- нелинейностью;

- самоорганизацией;

- открытостью системы.

Классический подход к организации и управлению экономическими процессами основан на представлении о линейном функционировании сложных систем, согласно которому результат внешнего организационно управляющего воздействия есть однозначное и линейное предсказуемое следствие приложенных усилий.

Организационно-управляющее воздействие – заранее просчитанный вариант. Если на рассматриваемую систему наложены внешние связи, величина которых может сильно изменяться, то при некоторой величине этого организационно-управляющего параметра может возникнуть неустойчивость, и система переходит в новое состояние.

Суть подхода к управлению с точки зрения синергетики состоит в поисках возможности резонансного возбуждения. В сложноорганизованных системах слабое резонансное возбуждение эффективнее, чем в тысячи раз более сильное, но не согласованное со свойствами, системы.

С позиции синергетики будущее нельзя предсказать, опираясь только на предшествующий опыт. Так как будущее неоднозначно определяется настоящим (начальными условиями состояния системы, когда имеется несколько путей развития сложного объекта), то выбор лучшего пути является важной проблемой.

Если параметры внешнего воздействия соответствуют собственным параметрам самоорганизующейся системы, то «срабатывает» феномен резонанса, который представляет собой средоточие умения изыскивать и находить тончайшие структурные особенности управляемой системы, фиксировать точки приложения усилий к скрытым узловым «связующим линиям» структурного «устройства» системы.

Традиционная экономика предложила науке некоторые фундаментальные экономические механизмы, такие, как конкуренция, кооперация и рациональное поведение экономических объектов, устойчивость и равновесие.

Синергетическая экономика имеет дело с нелинейными явлениями в экономической эволюции, такими, как структурные изменения, бифуркации и хаос. Синергетика рассматривает критические точки, в которых система изменяет характер своего макроскопического поведения.

Синергетика, рассматривает линейные системы как предельный случай нелинейных систем. Перевозочные системы относятся к устойчивым системам. Несмотря на это основные идеи синергетики не только целесообразно, но и необходимо использовать при организации и повышении эффективности грузовых перевозок в транспортных системах.

Вопросы для самопроверки

1. Что представляет собой производственный процесс на транспорте?

2. Какие смысловые значения имеет термин «организация»?

3. За счет каких факторов происходит повышение эффективности функционирования отдельных компонентов, объединенных в организацию?

4. В чем отличие потенциальной и реальной провозной возможности перевозочного комплекса?

5. Каковы основные задачи, выполняемые при перевозки грузов?

6. Какие требования предъявляются к организации, выполняющей какую-либо транспортную операцию?

7. Каковы основные компоненты перевозочного комплекса?

8. В чем заключается синергетический эффект?

9. Каковы основные понятия синергетики?

10. Какими исходными положениями характеризуется синергетика?

Раздел 8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

В разделе рассматривается 3 темы:

1. Организация мультимодального и интермодального сообщений.

2. Современные технологии бесперегрузочных сообщений.

3. Транспортные коридоры.

После изучения раздела необходимо пройти контрольное мероприятие: ответить на вопросы теста № 8.

8.1. Организация мультимодального и интермодального сообщений

Одним из факторов внешней среды, оказывающим существенное влияние на способ организации перевозки является географическое расположение путей сообщения. Как уже отмечалось, основной принцип современного подхода к перевозке – соблюдение требований заказчика по своевременности доставки груза «точно в срок». Это достигается внедрением логистического подхода, позволяющего оптимизировать работу отдельных элементов транспортного и объединить их в единую систему. Однако в международном сообщении или на протяжённых путях сообщения (географическая удалённость грузоотправителя и грузополучателя) проявляется ряд объективных факторов, мешающих делать процесс транспортировки непрерывным:

1. Различные технические нормы (разная ширина колеи ж/д путей).

2. Различные требования к условиям безопасности транспортирования.

3. Необходимость многократной «перевалки» груза с одного вида транспорта на другой т. д.

Эти факторы требуют структурировать, придать системный характер организации перевозок с цель повышения их эффективности. Рассмотрим основные типы сообщений, используемых сегодня транспортными предприятиями для организации перевозок.

Смешанное сообщение – это перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта. Смешанное сообщение может быть с передачей груза в нескольких пунктах стыковки одного вида транспорта с другим, т. е. с перегрузочными работами и оформлением раздельных документов. При определенных условиях может быть прямое смешанное сообщение.

За рубежом смешанное сообщение называется мультимодальным сообщением (от multi – много и modal – вид, форма).

В последние годы смешанное сообщение с перевалочными работами по возможности заменяется на бесперегрузочное (интермодальное) с участием специализированных судов типа «река–море».

В мультимодальном сообщении возникает необходимость перегрузки груза с одного вида транспорта на другой. Кроме того, грузоподъемность транспортных средств на разных видах транспорта различна и не всегда соответствует отправляемому грузу. Любая перегрузка может привести к изменению товарного вида либо потерям груза, его тары или упаковки и, естественно, увеличению времени его доставки. Поэтому специалисты разрабатывают такие транспортные средства и системы, которые позволят уменьшить количество перегрузок либо полностью ликвидировать их при транспортировке в мультимодальном сообщении.

Бесперегрузочная (интермодальная) технология сокращает время нахождения грузов на перевалочном пункте; снижает трудозатраты и расходы на погрузочно-разгрузочные работы; уменьшает потребность в перегрузочных механизмах и потери грузов, неизбежные при перегрузках; улучшает взаимодействие видов транспорта.

Существуют следующие виды интермодальных технологий:

- паромные переправы;

- трейлерные, контрейлерные, контейнерные и пакетные перевозки;

- системы «река-море»;

- ролкерные системы («Ро-Ро»);

- лихтеровозные системы;

- перевозка по железной дороге с разной шириной колеи и др.

8.2. Современные технологии бесперегрузочных сообщений

Трейлерные перевозки – это система перемещения железнодорожного вагона на тележках-тяжеловозах (трейлерах) автомобильным транспортом. Перегрузка может осуществляться с помощью лебедки автомобиля-тягача. Время перегрузки составляет от З мин (системы Франции, Швеции, Швейцарии) до 15 мин (системы Германии, Италии).

Контрейлерные перевозки – комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки прицепов, полуприцепов, трейлеров (прицепов для тяжеловесных неделимых грузов) или съемных кузовов на железнодорожной платформе. В Европе такую технологию назвали «бегущее шоссе» (от нем. Rolling Landstrasse и англ. Rolling motorway - Rо-Мо), т. е. перевозка автомобиля на железнодорожной платформе с пониженным полом

Применение такой технологии позволит сократить количество железнодорожных станций, так как автомобиль может везти дальше груз по назначению от любой станции. Эту систему еже называют «ступица и спица» – узловой пункт с многочисленными радиальными маршрутами, связывающими железнодорожный терминал (ступица – центр колеса) с клиентурой (спицы колеса).

На некоторых железных дорогах Англии, США, Германии грузы перевозят в вагонах-полуприцепах с комбинированными ходовыми частями – так называемых роудрейлерах разрабатываемых в США с 1980 г.

Полуприцеп устанавливают на железнодорожную тележку путем последовательного соединения опорных частей полуприцепа с железнодорожной тележкой. Последняя имеет обычную сцепку и буферное устройство. Рама полуприцепа должна быть усилена. Железнодорожная колесная пара снабжена пневмоприводом для поднятия ее при движении по автомобильным дорогам. Колеса полуприцепов поднимаются при движении по рельсам.

Контейнерные и пакетные перевозки – одна из основных технологий взаимодействия различных видов транспорта. Развивается сначала XX в. (крупнотоннажные – с 1960-х гг.).

Эффективность этой технологии заключается в уменьшении времени на перегрузочные операции, сокращении количества тары и упаковки, возможности использования контейнера и пакета как временного склада, сохранности груза благодаря герметизации: контейнера.

Под транспортным пакетом понимается грузовое место, сформированное из отдельных мест, скреплённых между собой с помощью универсальных или специализированных разового пользования или многооборотных пакетизирующих средств на поддонах или без них. Все операции по погрузке и разгрузке пакета выполняются механизированным способом без его переформирования.

Наибольшие затраты трудовых и денежных ресурсов при пакетных перевозках грузов приходятся на начальную стадию, т. е. на выполнение операций по формированию и скреплению пакетов.

Контейнер — это транспортное оборудование, предназначенное для многократного использования и приспособленное для механизированной погрузки - разгрузки и кратковременного хранения груза объемом более 1 м3.

Суда смешанного плавания типа «река-море» появились в 60-х гг. XX в. Рентабельность судов типа «река-море» в 4 … 6 раз выше, чем морских судов, перевозка ими грузов характеризуется высокой экономической эффективностью – себестоимость почти в 1,5 раза ниже. Дефицит судов типа «река-море» оценивается в 80 … 100 тыс. т тоннажа.

Ролкерная система («Ро-Ро») – перевозка грузов на судах, обеспечивающих горизонтальную погрузку-выгрузку, предназначенная для самоходной техники, крупногабаритных тяжеловесных грузов с погрузкой-выгрузкой методом наката или своим ходом на транспортном средстве, либо с использованием автопогрузчика

Лихтеровозная система применяется в мире с 1970-х гг. на Дальнем Востоке России – с 1980 г. Лихтер (баржа) – речное судно с небольшой осадкой грузоподъемностью до 1100 т загружается в лихтеровоз. Лихтеровоз — крупнотоннажное судно. Различают несколько систем загрузки в лихтеровоз. Существует крановая загрузка, или ЛЭШ (от lihter abord chip – баржа на корабле), при которой перегрузка 80 барж-лихтеров осуществляется за 24 ч в место двух-трех суток по сравнению с тем же объемом груза в контейнерах, что удешевляет стоимость перевозки на 30% благодаря увеличению числа рейсов. Лихтеровоз можно считать «портом в миниатюре», так как он оборудован всем необходимым для разгрузки и погрузки барж, что позволяет осуществлять погрузочно-разгрузочные работы вне территории порта. После спуска на воду лихтеры доставляются на берег буксирами.

8.3. Транспортные коридоры

Развивающиеся рыночные отношения заставляют грузовладельцев и перевозчиков применять современные методы проектирования систем транспортировки и реализации транспортного процесса – логистику, для повышения качества транспортировки грузов и пассажиров с гарантией безопасности.

Однако именно международные отношения обусловили дальнейшее развитие (продолжение) логистических подходов к системам транспортировки, что привело к созданию транспортных коридоров на наиболее значимых направлениях движения потоков грузов и пассажиров.

Согласно определению КВТ (Комитета по внутреннему транспорту) ЕЭК ООН: «Транспортный коридор – это часть национальной или международной транспортной системы, которая обеспечивает значительные международные грузовые и пассажирские перевозки между отдельными географическими районами, включает в себя подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, работающих на данном направлении, а также совокупность технологических, организационно-правовых условий осуществления этих перевозок».

Естественно, что маршруты коридоров отрабатывались после исследования направлений и величины грузопотоков.

Транспортный коридор – совокупность магистральных транспортных коммуникаций с соответствующим обустройством различных видов транспорта, согласованно функционирующих в определённом направлении и отвечающих стандартам международного уровня (рис. 24).

Такие организации, как ЕЭК (Единая Экономическая Комиссия) ООН и ЭСКАТО (Экономическая и Социальная Комиссия для стран Азии и Тихого океана) ООН, должны унифицировать требования к транспортной инфраструктуре и параметрам транспортных средств. Так как совместная качественная транспортная работа между государствами может осуществляться при условии соблюдения общих требований к транспортным путям, искусственным сооружениям, транспортным средствам, информационным коммуникациям и комплексу сервисных услуг.

Для России особое значение придается:

1. 9-му коридору – («Балтийский мост», или «Путь из варяг в греки»): Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – Киев – Одесса;

2. 2-му коридору: Берлин – Варшава – Минск – Москва со следующими дополнениями: Балтика – Центр – Черное море, Москва – Астрахань, Москва – Нижний Новгород – Урал – Сибирь – Дальний Восток, водный путь из Черного и Азовского морей через Волго-Донской канал в Каспийское море; а также Северному морскому пути.

Для дальнейшего развития системы коридоров очень важна хорошая информационная обеспеченность грузопотоков. В этом отношении показателен опыт Финляндии (более половины международных грузопотоков России проходит через ее территорию), которая имеет очень разветвленную компьютерную систему с выходом в Интернет и логистические центры. С помощью таких систем проводится электронная обработка документации и быстрый обмен необходимой информацией для своевременной доставки грузов, их обработки и безопасности перевозок.

Вопросы для самопроверки

1. Что понимается под смешанным сообщением?

2. В чем отличие смешанного и мультимодального видов сообщений?

3. Что подразумевается под термином «интермодальная перевозка»?

4. Какие существуют виды интермодальных технологий?

5. Что понимается под транспортным пакетом?

6. Какие операции включает процесс формирования пакетов?

7. Каковы основные преимущества и недостатки контейнерной перевозки?

8. Что представляет собой транспортный коридор?

9. Какие коридоры имеют особое значение для России?

Раздел 9. Система массового обслуживания (СМО) как метод оптимизации грузовых перевозок в транспортных системах

В разделе рассматривается 4 темы:

1. Элементы теория массового обслуживания.

2. Структурная схема СМО и её компоненты.

3. Классификация и показатели эффективности СМО

4. Виды моделирования СМО. Имитационное моделирование элементов транспортного процесса

После проработки теоретического материала темы 9.4 следует выполнить практическую работу № 6.

После проработки теоретического материала темы 9.4 следует выполнить лабораторную работу № 6.

После изучения раздела необходимо пройти контрольное мероприятие: ответить на вопросы теста № 9.

9.1. Элементы теории массового обслуживания

Одним из разделов теории вероятностей, получившие большое развитие и практическое применение, является теория массового обслуживания (ТМО). Она направлена на решение задач организации и планирования процессов, в которых с одной стороны, постоянно в случайные (или не в случайные), промежутки времени возникает требование выполнения каких-либо работ (услуг), а с другой – происходит постоянное удовлетворение этих требований, то есть выполнения работ. При этом время, необходимое для выполнения каждого такого требования, может быть случайной величиной.

Объектом изучения ТМО является ситуация, когда имеется необходимость в обслуживании большого количества однородных требований, которое может быть обеспечено одним и тем же средством.

Требование – это запрос на удовлетворение какой-либо потребности со стороны различных объектов.

Удовлетворение этой потребности называется обслуживанием. Средства, которые осуществляют обслуживание, называются обслуживающими аппаратами или устройствами.

Совокупность однородных обслуживающих аппаратов, способных удовлетворить одинаковые требования, называется обслуживающей системой.

Требования, нуждающиеся в обслуживании и поступающие в связи с этим в систему, относятся к входящему потоку требований. Требования, которые покидают систему, а среди них могут быть и необслуженные, образуют выходящий поток.

С массовым обслуживанием на транспорте связаны многие процессы. В качестве примеров можно указать: процесс приема заявок на перевозку грузов; и т. д. Во всех этих процессах имеют место случайные элементы. Так, возникновение заявок на перевозку грузов всегда является случайной величиной. В один момент времени их может быть больше, а в другой – меньше, хотя в среднем за определенное время их число возможно будет постоянным. Случайным будет и время, затрачиваемое на выполнение обслуживания заявки. Из этого примера видно, что в большинстве задач массового обслуживания входящий поток требований зависит не от воли человека, а от ряда случайных факторов, что также относится и ко времени обслуживания. Поэтому эти величины обычно описываются с помощью вероятностных характеристик.

Целью изучения всех процессов массового обслуживания является обеспечение эффективной работы, которая в каждом случае имеет свой конкретный смысл. Она должна определяться не качественно, а количественно, т. е. определенным числом, что требует математического представления каждого процесса массового обслуживания.

В теории массового обслуживания, как правило, рассматривают простейший поток требований, т. е. обладающий свойствами стационарности, ординарности и отсутствия последствия.

Стационарность потока состоит в том, что вероятность поступления определенного количество требований в течение определенного промежутка времени зависит только от длины этого промежутка. Например, если определяется количество заявок на перевозки, то неважно с 5-го или 10-го числа начато такое изучение, а важно, что за 10 дней заявок всегда будет больше, чем за 5.

Ординарным потоком является тот, при котором невозможно или почти невозможно одновременное появление двух или более требований. Практически это всегда имеет место.

Отсутствие последствия состоит в том, что поступление в данный момент требований не зависит от того, когда и сколько требований поступило до этого момента.

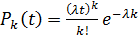

Если имеется простейший поток требований, то их число за промежуток времени (0, t) распределяется по закону Пауссона:

, (3)

, (3)

где ![]() - вероятность поступления k требований за время (0, t);

- вероятность поступления k требований за время (0, t); ![]() - параметр потока, т. е. среднее число требований за единицу времени.

- параметр потока, т. е. среднее число требований за единицу времени.

Теория массового обслуживания (ТМО) в ее математической части занята выводом расчетных формул для тех или иных характеристик функционирования систем массового обслуживания (СМО). Этими формулами, как готовыми выводами, можно воспользоваться для решения определенных задач организации и планирования работы АТП.

Таким образом, ТМО – это область прикладной математики, занимающаяся анализом процессов в СМО, в которых события повторяются многократно. С помощью этой теории разрабатываются методы решения типовых задач массового обслуживания, строятся модели СМО и определяются их количественные характеристики.

Методами ТМО анализируют функционирование объекта, а затем решают вопрос о синтезе обслуживающих устройств и о выборе оптимальных параметров системы.

9.2. Структурная схема СМО и её компоненты

Формальное описание процессов в виде СМО широко применяется в самых различных областях науки и практики, в том числе на всех этапах транспортного производства.

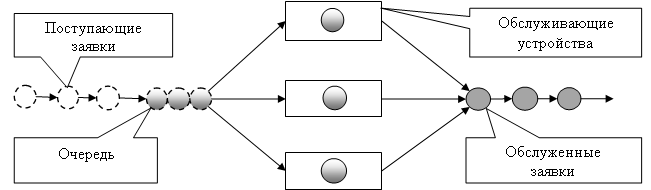

В случае, когда весь транспорт одинаков (с точки зрения приоритетности обслуживания) считают, что в СМО поступает однородный поток заявок, то есть все заявки на разгрузку равноценны, но часто возникают и некоторые неоднородности. Например, в случае поступления скоропортящегося груза заявки на обслуживание присваивается некоторый приоритет (пришедший последним обслуживается первым). Простейшая схема СМО изображена на рис.8. В общем случае интервалы между поступающими заявками неодинаковы: это случайные величины вероятностным законом распределения входного потока. Заявки, вставшие в очередь, ожидают начала обслуживания в соответствии с дисциплиной очереди «дисциплиной обслуживания». Они могут быть различными:

- первый пришёл – первый идёт на обслуживание;

- последний пришёл – первый обслуживается.

Рис. 9. Структура простейшей СМО

Обслуживающие устройства (приборы, каналы) производят обслуживание своей заявки (поступившей на вход) в соответствии с заданным детерминированным или случайным законом распределения. Обслуженная заявка поступает в выходной поток, который отличается от входного и зависит от дисциплин очереди и обслуживания.

Характерная особенность СМО – все явления описываются с помощью событий, появляющихся в те или иные моменты времени. На временной оси входной поток заявок отмечается как последовательность событий, выборка заявок и очереди или окончания обслуживания это тоже событие в соответствующие моменты времени. Важным обстоятельством здесь является абстрагирование от всех прочих несущественных свойств реальной системы, не вписывающихся в схему последовательности событий. Рассмотрим конкретный пример.

9.3. Классификация и показатели эффективности СМО

9.3.1. Классификация СМО

Иногда в СМО необходимо учитывать приоритетность обслуживания определенных требований. Тогда эта система относится к типу систем с приоритетами.

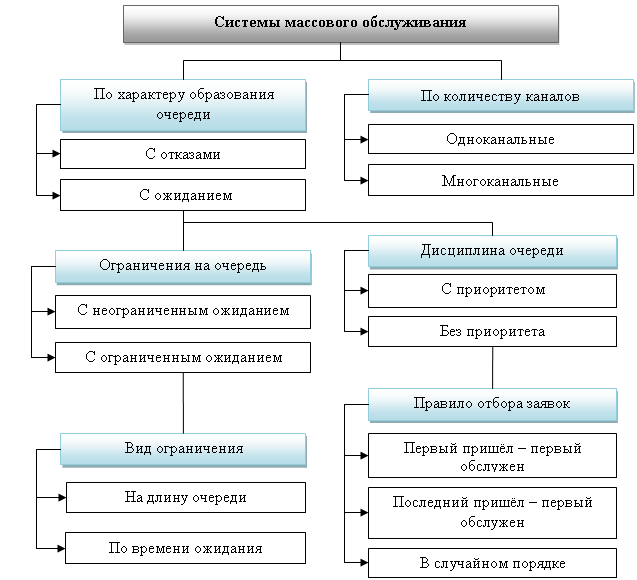

Таким образом, встаёт вопрос о классификации СМО (рис. 27). Можно использовать большое разнообразие моделей СМО и подходов к их классификации. Обычно используются следующие классификационные признаки: организация потока заявок; характер образования очереди; ограничения очереди; количество обслуживающих каналов; дисциплина очереди.

Рис. 10. Классификация СМО

9.3.2. Показатели эффективности СМО

Качество функционирования любой системы определяется количественными показателями эффективности её работы. Для всех типов СМО разработаны соответствующие методы определения различных показателей, характеризующих процесс обслуживания, что дает возможность находить наиболее эффективную организацию этих процессов. При этом выбор показателей указанной эффективности имеет важнейшее значение и производится в каждом конкретном случае в зависимости от типа системы обслуживания и целей, которые преследуются решением.

Наиболее часто в качестве критериев – показатель эффективности работы СМО используются:

- среднее время ожидания требованием начала обслуживания или время нахождения его в системе обслуживания;

- средний размер очереди на обслуживание;

- вероятность того, что в системе обслуживания будет находиться определенное количество требований;

- среднее число аппаратов, занятых или свободных от обслуживания;

Однако наиболее целесообразно использовать экономические показатели, которые дают обобщенную характеристику производственных процессов. В зависимости от целей исследования эти показатели могут быть различными.

Учитывая экономический характер требований, предъявляемых к СМО принято оценивать эффективность СМО по таким показателям, как:

- средняя длительность пребывания заявки в СМО – клиент выбирает для своего обслуживания ту систему, в которой при одинаковом качестве обслуживания, он проведёт меньше времени;

- вероятность наступления заданного события, например, вероятность того, что заявка, пришедшая в СМО, будет обслужена;

- среднее количество занятых каналов – если, например, среднее количество занятых каналов значительно меньше общего количества каналов в системе, то это говорит о том, что некоторые каналы постоянно простаивают, а это уже экономические потери;

- среднее количество занятых мест в очереди – при большом среднем количестве занятых мест в очереди велика вероятность отказа в обслуживании, а в этом случае возникает потребность в увеличении количества каналов или увеличении интенсивности обслуживания заявок имеющимся количеством каналов и пр.

Приведенный небольшой перечень характеристик уже свидетельствует о тесной их взаимосвязи и противоречивости. Улучшение одних из этих показателей обычно влечёт ухудшение других. Отсюда следует, что при проектировании СМО желательно установить разумное равновесие между различными показателями эффективности системы.

Для решения этой задачи желательно выбрать обобщённый показатель (С) эффективности СМО, например критерий экономической эффективности, который включал бы и издержки обращения (Сио), и издержки потребления (Сип):

С = (Сио + Сип) → min. (4)

Первое слагаемое обобщённого показателя включает затраты, например, на эксплуатацию системы и простой обслуживающих каналов. Второе слагаемое – потери, связанные с уходом необслуженных заявок и с пребыванием в очереди.

9.4. Виды моделирования СМО. Имитационное моделирование элементов транспортного процесса

При решении задач с помощью методов ТМО учитывается два случайных фактора – время поступления требований в систему и время обслуживания каждого требования. При планировании и организации производственных процессов необходимо учитывать значительно больше случайных факторов. Кроме того, целый ряд ограничений на характер входящего потока позволяет для реальных систем рассматривать лишь частные задачи. Математический же аппарат не всегда даёт соответствующие аналитические зависимости. В этих случаях применяют метод имитационного моделирования.

Таким образом, наиболее распространёнными подходами к исследованию СМО является аналитическое и имитационное моделирование.

Аналитическая модель – это математическое описание структуры и процесса функционирования системы, а также методика определения показателей её эффективности. Такая модель позволяет быстро и с высокой точностью характеризовать поведение системы. Наиболее эффективны и наглядны аналитические модели при описании функционирования СМО.

Для полного описания СМО, постановки задачи исследования, как правило, определяют структуру системы и дисциплину (правила) обслуживания, а также показатели качества обслуживания, то есть некоторые числовые показатели, по значению которых можно было бы судить о качестве функционирования исследуемой СМО.

На практике, при решении задач транспортного производства, получить аналитическое исследование поведения сложной системы оказывается весьма затруднительным вследствие сложности её математического описания. А в случае воздействия на систему случайных факторов трудности анализа могут быть непреодолимыми.

В этом случае экспериментальное исследование системы в реальных условиях её функционировании могло бы позволить получить наиболее полную и достоверную информацию о свойственных ей количественных и качественных закономерностей. Однако часто оно неосуществимо из-за удалённости системы от экспериментатора или экспериментальное исследование невозможно, например, на стадии разработки системы. В этом случае создание имитационной модели и проведение эксперимента над ней остаётся единственно возможным путём получения желаемых характеристик процесса функционирования системы.

Суть имитационного моделирования состоит в построении алгоритма, имитирующего поведение элементов системы и взаимодействие между ними с учётом случайных факторов, которые могут быть в том или ином производственном или транспортном процессе, для которого нужно определить оптимальное или близкое к нему решение. Разработанный моделирующий алгоритм реализуется на компьютере. Полнота и достоверность полученной путём имитационного моделирования информации о свойствах исследуемой системы зависят от точности математического описания системы, взятого в основу моделирования, и точности вычислительных методов, используемых при разработке моделирующего алгоритма.

Вопросы для самопроверки

1. Что является объектом изучения ТМО?

2. В чем состоит стационарность тока в ТМО?

3. Какова структура простейшей СМО?

4. Каким образом классифицируются СМО?

5. Что понимается под абстрактной СМО?

6. По каким показателям принято оценивать эффективность СМО?

7. Что представляет собой аналитическая модель функционирования системы?

8. В чем заключается суть имитационного моделирования?

Раздел 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА

В разделе рассматривается 5 тем:

1. Группы показателей и факторы, их определяющие

2. Себестоимость перевозок и различия её по видам транспорта.

3. Капитальные вложения по видам транспортаю.

4. Стоимость грузовой массы. Скорость и сроки доставки грузов. Производительность труда на разных видах транспорта.

5. Выбор видов транспорта

После проработки теоретического материала темы 10.2 следует выполнить практическую работу № 7.

После проработки теоретического материала темы 10.2 следует выполнить лабораторную работу № 7.

После изучения раздела необходимо пройти контрольное мероприятие: ответить на вопросы теста № 10.

Материалы раздела следует использовать при выполнении курсовой работы.

10.1. Группы показателей и факторы, их определяющие

При оценке работы, сравнении и выборе потребителями того или иного вида транспорта обычно оперируют различными показателями, определяющими преимущества и особенности рассматриваемых способов перевозки грузов. В целом их можно разделить на следующие группы: натуральные, или условно-натуральные, эксплуатационно-технические и стоимостные.

К натуральным, или условно-натуральным показателям относят объем и дальность перевозок, размеры спроса на транспортные услуги, грузооборот, приведенный грузо-пассажирооборот, грузонапряженность, уровень транспортной обеспеченности территории (густота транспортной сети), производительность труда, потребность в топливе, металле, электроэнергии и материалах.

Эксплуатационно-техническими показателями являются провозная или пропускная способность, производительная сила транспорта (число циклов оборота подвижного состава за определенный период времени, умноженное на емкость одного цикла), регулярность, безопасность, сроки и скорости доставки грузов, уровень сохранности (защищенности) грузов, маневренность транспорта.

Экономические (стоимостные) показатели включают в себя тарифы и цены на перевозки и другие транспортные услуги, себестоимость перевозок, прибыль, рентабельность, удельные капитальные вложения, фондоемкость, стоимость грузовой массы, находящейся в процессе транспортировки, процентные ставки по кредитам, налоги, акцизы, таможенные сборы и т. п.

На значения натуральных показателей оказывают влияние многочисленные факторы.

К общим факторам относятся: объем и густота перевозок, или грузонапряженность, дальность перевозок, коэффициент использования грузоподъемности подвижного состава, доля груженого и порожнего пробега, структура парка, производительность, коэффициенты, учитывающие расход топлива, электроэнергии, удельное сопротивление движению и др.

К частным, или специфическим факторам, на железнодорожном транспорте следует отнести: вид тяги, число главных путей, длину станционных путей, руководящий уклон и профиль пути, типы вагонов, массу и категорию поезда (прямой, сборный и т. д.), виды сообщений (пригородное, дальнее), нагрузку вагона на ось, массу и тип отправки, и др.

На морском и речном транспорте при расчете экономических показателей принимают во внимание грузоподъемность и тип судов, скорость их движения, перерабатывающую способность порта, условия выполнения погрузки и выгрузки грузов, длительность навигационного периода, направление перевозок по рекам, число шлюзований при проходе по каналам и др.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |