Транспортной отрасли присуща иерархическая структура связей между критериями эффективности для всей транспортной сферы и частными, локальными критериями эффективности для отдельных комплексов, звеньев и компонентов на различных уровнях иерархии. Такая структура позволяет анализировать интересы общества на различных уровнях, более объективно ориентироваться в выборе показателей эффективности, выявить связи между показателями эффективности перевозочного процесса на различных уровнях.

Иерархическая структура целей построена на логической основе, сверху вниз имеет семь уровней (рис. 6): хозяйственного комплекса страны; межотраслевой; отраслевой; территориальный; перевозочных комплексов; звеньев; компонентов.

Чтобы определить влияние изменения величины энтропии системы на эффективность ее функционирования, необходимо определить связь между величиной энтропии системы и производительностью подвижного состава.

Таким образом, относительное изменение текущей величины энтропии позволяет характеризовать состояние организации перевозок грузов в рассматриваемом предприятии или экономическом районе.

Вопросы для самопроверки

1. Каково отличие между эффективными и неэффективными перевозочными системами?

2. Что включает в себя системный анализ перевозочных систем?

3. При решении каких основных задач применяется системный подход в анализе перевозочных систем?

4. Какова основная цель функционирования транспортной сферы материального производства?

5. Каковы свойства сложных систем?

6. К каким видам систем, по принятой классификации, относится перевозочная система?

7. Как определить величину энтропии в физических и нефизических системах?

8. В чем заключается постулат бесструктурности частиц?

9. Какие уровни включает в себя иерархическая структура целей транспортной отрасли?

Раздел 2. ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

В разделе рассматривается 4 темы:

1. Роль транспортного рынка в экономике страны.

2. Структурно-функциональная характеристика транспорта.

3. Сущность и развитие концепции транспортной системы страны.

4. Место транспорта РФ в мировой транспортной системе.

После изучения раздела необходимо пройти контрольное мероприятие: ответить на вопросы теста №2.

2.1. Роль транспортного рынка в развитии экономики страны

Транспортный рынок является олигапольным (несколько производителей-продавцов транспортных услуг видов транспорта и большое количество их потребителей). Специфика России заключается в том, что в силу геополитических условий во многих регионах страны один вид транспорта является монопольным, а другие виды его дополняют (в основном в конечных и начальных пунктах перемещения товаров и людей). Это нормальная естественная монополия. Наиболее эффективное использование видов транспорта в этом случае – иррациональное взаимодействие, что подтверждает мировой опыт.

В зависимости от складывающейся ситуации на транспортном рынке необходима и здоровая (естественная) конкуренция между видами транспорта и внутри одного вида, например между автомобильными фирмами и железными дорогами на параллельных направлениях. Адаптируясь к рыночным условиям, транспортные предприятия должны обеспечивать конкурентоспособность своей продукции – транспортных услуг.

Транспортная система представляет собой совокупность эффективно взаимодействующих, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, видов транспорта – путей сообщения и транспортных средств (с их производственно-управленческим персоналом), обеспечивающих погрузочно-разгрузочные работы, перевозку людей и грузов с использованием современных прогрессивных технологий в целях наилучшего удовлетворения спроса населения и грузовладельцев на транспортные услуги.

Перемещая средства труда и рабочих внутри предприятий, транспорт осуществляет связи, порождаемые технологическим разделением труда. Эти функции выполняет внутрипроизводственный транспорт. Перемещая различные виды продукции между производителями (поставщиками) и потребителями, транспорт осуществляет связи, порождаемые территориальным разделением труда. Эти функции выполняет транспорт сферы обращения, который выделился в самостоятельную сферу производства, иначе транспорт общего пользования.

Различают следующие виды транспорта общего пользования: железнодорожный; морской; речной; автомобильный; воздушный; также специальный (трубопроводы, высоковольтные линии электропередачи). Эти виды транспорта с системой складов являются материальной основой процесса обращения.

Темпы развития транспорта должны соответствовать экономическому росту. По данным зарубежных исследователей, рост валового внутреннего продукта в большинстве стран сопровождается пропорциональным увеличением стоимости основных фондов транспорта. Таким образом, по мере развития экономики страны транспортная отрасль должна изменяться в соответствии с динамикой спроса на транспортные услуги.

Существует и обратная взаимосвязь, т. е. транспорт оказывает воздействие на экономическое развитие, являясь если не двигателем, то, по крайней мере, «колесами» экономической активности. Однако специальными исследованиями установлено, что инвестиции в одну лишь транспортную отрасль или даже во всю инфраструктуру не гарантируют роста экономики. Успех зависит, прежде всего, от экономической политики государства в целом.

2.2. Структурно-функциональная характеристика транспорта

Транспорт общего пользования – это транспорт, который в соответствии с действующим законодательством обязан осуществлять перевозки грузов, кем бы эти перевозки ни были предъявлены: государственным предприятием или учреждением, общественной организацией, фирмой или частным лицом.

В отличие от транспорта общего пользования, транспорт необщего пользования выполняет перевозки продукции внутри сферы производства, т. е. для конкретного предприятия, организации или фирмы.

Кроме деления на транспорт общего и необщего пользования, в некоторых случаях транспорт подразделяют на магистральный и немагистральный

Любой вид транспорта располагает своей собственной системой показателей, которая сложилась исторически и учитывает технико-экономические и другие особенности. Однако многие показатели являются общими для всех видов транспорта. Условно их можно разделить на следующие группы:

- показатели перевозочной и погрузочно-разгрузочной работы (грузооборот, объем перевозок грузов, приведенный грузооборот, объем отправления, объем прибытия);

- показатели материально-технической базы (протяженность сети путей сообщения, ее густота, суммарная грузоподъемность или тоннаж транспортных единиц, суммарная энергетическая мощность активных транспортных единиц, пропускная и провозная способность элементов транспортной сети);

- показатели эксплуатационной работы (средняя грузонапряженность, средняя дальность перевозок, скорость доставки грузов, использование грузоподъемности подвижного состава и время его оборота, среднесуточный пробег);

- показатели экономической эффективности и финансовые (себестоимость, производительность труда, фондоотдача, фондоёмкость, доходы, расходы, прибыль, рентабельность).

Важной характеристикой транспортных сетей является их территориальная организация, т. е. схема взаимного размещения отдельных элементов сети на различных иерархических уровнях.

Территориальную организацию, являющуюся продуктом длительной эволюции транспорта под влиянием экономических и естественно-географических факторов, можно считать одним из показателей потенциальных возможностей путей сообщения.

В нашей стране детально изучены схемы территориальной организации транспорта на региональном и субрегиональном уровнях, значительно меньше на первых трех уровнях. Выявлена определенная взаимосвязь мощности транспортных устройств с характером мезоструктуры. Общей закономерностью является увеличение производственного потенциала сети при переходе от простых схем к более сложным. Одновременно с изменением структуры сети изменяются и ее количественные характеристики, а также информационная энтропия схемы. Под энтропией схемы понимается разнообразие возможных проектных решений (вариаций) по размещению элементов сети в рамках рассматриваемой структуры в этом смысле можно говорить об ортогенезе схем территориальной организации транспорта, т. е. о развитии их в определенном направлении.

Транспортно-дорожный комплекс России включает в себя более 1,5 млн. км наземных путей сообщения с огромным количеством разнообразного подвижного состава, зданий и сооружений. Почти 6 млн. чел. обслуживают эту отрасль.

2.3. Сущность и развитие концепции транспортной системы страны

Главной идеей, которая лежала в основе развития путей сообщения дореволюционной (царской) и послеоктябрьской (советской) России, была целостность дорожной сети, единство управления транспортом.

В годы советской власти создание единой транспортной системы (ЕТС) рассматривалось как важнейшая государственная задача.

Под транспортным комплексом обычно понимается совокупность нескольких отраслей, предназначенных для удовлетворения потребностей в перевозках грузов и пассажиров.

Сложность транспорта как отрасли хозяйственного комплекса страны характеризуется:

- многоцелевым назначением;

- потребностью в сбалансированности – внутренней и внешней – во взаимоотношениях с природной средой и населением;

- несводимостью к простым составляющим и неделимым элементам;

- многопризначной структурой;

- невозможностью полной формализации, сведения структуры к функциям и наоборот, т. е. оптимизации развития по какому-то одному принятому или заданному критерию.

Эти признаки должны служить ориентирами при раскрытии понятия «транспортная система». Общегосударственная гармонично развитая и эффективно функционирующая транспортная система (ТС) должна удовлетворять, по крайней мере, следующим требованиям:

1. Являться межотраслевым комплексом.

2. Содержать в себе реализуемую возможность внешней и внутренней сбалансированности.

У проблемы сбалансированности ТС с внешней средой есть и еще один аспект – взаимоотношения транспорта с окружающей природной средой. По-видимому, настает такой момент, когда большое значение на выбор видов транспорта, типов технических средств будут оказывать степень безвредности, для человека и окружающей природной среды, экологические характеристики.

Ни один вид транспорта не отвечает хотя бы удовлетворительно указанным требованиям. Самым подготовленным из них является железнодорожный транспорт, и это вполне понятно, если принять во внимание его технико-экономическую природу и исторический опыт развития.

ТС должна содержать в себе много новых черт и свойств, в том числе контролируемую и фиксируемую способность удовлетворять потребности в перевозках, обеспечивать их регулярность, динамичность, запас прочности (хозяйственные резервы), устойчивость, максимум продукции при заданных затратах и др. Но есть три свойства, на которых следует остановиться особо.

Первое свойство – целостность.

Второе свойство – иерархичность.

Третье свойство – взаимопроникновение и синтез видов транспорта.

2.4. Место транспорта РФ в мировой транспортной системе

Значение транспорта в экономике государства характеризуется показателями: доля транспорта в ВВП, основных фондах, капитальных вложениях.

Доля грузового транспорта и связи в ВВП России составляет примерно 8%. В развитых странах с рыночной экономикой 9…12%. Низкий вклад транспорта России в ВВП объясняется:

- нерациональным использованием имеющихся на транспорте ресурсов;

- неразвитостью сферы нетранспортных услуг;

- нерациональная структурная и инвестиционная политика.

Транспорт относится к числу наиболее капиталоемких отраслей экономики.

Мировая транспортная сеть развита неравномерно по странам и континентам. Наиболее густая транспортная сеть в Западной Европе и Северной Америке, наименее развитая – в Африке и некоторых странах Азии.

Общая протяженность мировой транспортной сети всех видов транспорта (без морских линий) составляет более 31 млн км, в том числе 25 млн км наземных путей сообщения (без воздушных линий). Протяженность мировых путей сообщения по видам транспорта распределяется следующим образом:

- 86% – автомобильные дороги,

- 7% – железные дороги,

- 4% – трубопроводы,

- 3% – судоходные речные пути, включая каналы, озера и водохранилища.

Место различных видов транспорта Российской Федерации в мировой транспортной системе можно определить из следующих сопоставлений.

Железнодорожный транспорт. Общая протяженность мировой железнодорожной сети составляет 1,2 млн. км. Эксплуатационная длина магистральных железных дорог России равна примерно 7% протяженности железных дорог мира. Они выполняют 35% мирового грузооборота и почти 18% мирового пассажирооборота.

Автомобильный транспорт. В России этим видом транспорта выполняется более 86% всего объема перевозок грузов внутри страны и более половины всех перевозок пассажиров. При этом важное место занимает автомобильный транспорт общего пользования. Еще выше доля перевозок грузов автомобилями в транспортных системах Австрии (почти 100%), Болгарии (92%), Дании и Финляндии (по 93%), Ирландии (96%) и некоторых других стран.

Значительно меньшую долю занимает автомобильный транспорт в грузообороте России (во внутренних грузовых перевозках – примерно 9%).

Внутренний водный транспорт. В работе транспортной системы Российской Федерации он составляет относительно небольшую долю (3,7% в грузообороте и 1,3% в объеме перевозок грузов в 1995 г.), но имеет особенно большое значение для обеспечения транспортно-экономических связей в северных и восточных районах страны.

Внутренний водный транспорт играет довольно большую роль в экономике некоторых стран (табл. 3 данные за 1991 г.), В эти данные не входит внутренний морской транспорт, хотя в некоторых странах (Греция, Дания, Италия, Норвегия и Великобритания) он играет важную роль во внутреннем транспорте страны.

Воздушный транспорт. Роль этого вида транспорта в пассажирских перевозках в России значительна, что объясняется большими расстояниями и недостаточной развитостью инфраструктуры некоторых районов страны, особенно на востоке. В большинстве развитых западных стран, кроме США, воздушный транспорт не имеет такого значения во внутренних перевозках, как в России.

Вопросы для самопроверки

1. Какие функции выполняет внутрипроизводственный транспорт и транспорт общего пользования?

2. Какова основная взаимосвязь между транспортной отраслью и экономикой страны?

3. На какие группы условно можно разделить показатели работы всех видов транспорта?

4. Какова иерархическая структура территориальной организации?

5. Что понимается под транспортным комплексом?

6. В чем заключается сложность транспорта как отрасли хозяйственного комплекса страны?

7. Каким основным требованиям должна удовлетворять транспортная система?

8. В чем заключаются основные свойства транспортной системы?

9. Чем объясняется низкий вклад транспорта в ВВП России?

Раздел 3. ИЗМЕРИТЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА

В разделе рассматривается 3 темы:

1. Объём перевозок.

2. Грузопоток.

3. Транспортное время

После проработки теоретического материала темы 3.2 следует выполнить практическую работу № 2.

После проработки теоретического материала темы 3.2. следует выполнить лабораторную работу № 2.

После изучения раздела необходимо пройти контрольное мероприятие: ответить на вопросы теста №3.

3.1. Объём перевозок

3.1.1. Методы определения объёмов перевозок

Объем перевозок показывает количество тонн груза, которое перевезено или планируется перевезти. Он характеризуется величиной, структурой и временем выполнения. Обычно объем перевозок определяется за год, квартал, месяц.

Известны несколько методов определения величины объема перевозки. Приведём основные из них:

- балансовый;

- нормативный;

- прямого учёта.

Сущность балансового метода состоит в определении общих размеров отправления и прибытия продукции по экономическим районам, ее ввоз и вывоз из других районов, а также распределение этих перевозок между различными видами транспорта.

Нормативный метод состоит в том, что объем отправления грузов в целом по стране, министерствам и ведомствам рассчитывается по нормативам перевозок грузов в тоннах на один миллион рублей товарной (валовой) продукции промышленности, сельского хозяйства, строительно-монтажных работ и товарооборота.

Метод прямого учета заключается в непосредственном полном обследовании грузообразующих и грузопоглощающих пунктов района или города. Этот метод дает наиболее полные данные для характеристики грузопотоков исследуемого района в определенный период времени.

3.1.2. Неравномерность объема перевозок

Помимо величины объем перевозок характеризуется неравномерностью. Неравномерность перевозки – это изменение объема перевозок в тоннах во времени, т. е. по кварталам, месяцам, неделям, суткам и часам суток. Неравномерность перевозок оценивается коэффициентом неравномерности.

Неравномерность объёма перевозок, как правило изображается в виде графика по дням недели или дням месяца и т. д.

Неравномерность перевозок груза обусловлена неравномерностью производства продукции, а также её потребления. Неравномерность производства продукции – независимая переменная величина, к изменению которой, в определенной степени, должна приспосабливаться транспортная организация. Неравномерность перевозок ведет к ухудшению использования подвижного состава транспорта и требует разработки и организации дополнительных мероприятий.

3.2. Грузопоток

3.2.1. Определение и виды грузопотоков

Более точно объем перевозок грузов характеризует показатель «грузопоток». Грузопоток определяется как объем перевозок, проходящий в единицу времени через определенное сечение транспортного пути в определенном направлении.

Грузопоток является четко выраженным векторным понятием, так как имеет и величину и направление.

В зависимости от территории освоения грузопотоки могут относиться к пункту производства, к транспортному пункту, участку дороги, экономическому или административному району и всей стране.

Грузопоток транспортного пункта (склад, грузовая станция, пристань, порт и т. д.) измеряется количеством прибывающих, отправляемых и транзитных грузов.

Грузопоток участка дороги характеризуется количеством грузов, проходящих по нему в обоих направлениях.

Грузопоток экономического района или страны, определяется суммарным количеством отправляемых и прибывающих грузов, включая и транзитные грузы.

Грузопотоки бывают постоянные, временные и сезонные. Структура грузопотока определяется наименованием и классом перевозимых грузов.

3.2.2. Партионность перевозок

При массовых перевозках величина грузопотока зависит от объема партии перевозимого груза и продолжительности перевозки этого объема. В свою очередь объем партии перевозимого груза зависит от величины (объема) заказа потребителя на данный груз и мощности погрузочного пункта.

Под партией груза понимается совокупность однородных грузовых единиц, одновременно перемещаемых по одному общему маршруту.

Сегодня известно, что необходимой предпосылкой обеспечения нормального производственного процесса любого промышленного предприятия является образование материальных запасов. Основное назначение материальных запасов состоит в необходимости обеспечения точного соответствия в каждый момент между поступлением сырья и потребностью при некотором, разобщении темпов поступления сырья и потребности в нем.

Под понятием запас, в общем случае, понимаются материальные ценности, которые находятся на складах поставщиков в виде готовой продукции, на промежуточных складах и базах снабженческо-сбытовых организаций, в процессе транспортирования и на складах потребителей. В течение всего промежутка времени между процессом производства, из которого продукт выходит, и процессом потребления, в который он входит, продукт образует товарный запас.

При нормировании запасов различают максимально допустимый запас и минимально допустимую величину запаса.

Максимально допустимый запас – это такой объем запаса, при превышении которого появляется затоваренность предприятия – сверхнормативные запасы. Под дефицитом понимаются потребности в материальных ресурсах, которые не могут быть удовлетворены в нужный момент времени. Наличие дефицита ведет к нарушению процесса материального обеспечения производства. Величина затрат, связанных с дефицитом, зависит от характера и вида вызываемых нарушений производственного процесса.

Затраты, связанные с материальным запасом, делятся на три группы: затраты на хранение; затраты дефицита; затраты заготовки.

Задача определения величины грузопотока – выбрать такие решения, которые обеспечивали бы минимальные хозяйственные затраты, связанные с перевозками.

3.2.3. Грузопоток как транспортная продукция

Перемещение создает процесс производства, а не продукцию. Характерным тому примером является нередко встречающийся в практике так называемый «возврат груза», когда груз по каким-либо причинам не принимается грузополучателем и отправляется обратно грузоотправителю. В этом случае транспортная работа выполнена, а транспортной продукции не создано.

Под транспортной продукцией будем понимать количество товаров в тоннах, доставленных от места производства до места их потребления. Продукт труда на транспорте только тогда готов к потреблению, когда он закончил передвижение от места производства до места потребления. Если груз не доставлен на место потребления, то подвижной состав и труд, предназначенные для перемещения, использованы неэффективно. В результате транспортного процесса либо никакой полезной транспортной продукции не создано, либо создан «полуфабрикат», если груз доставлен в промежуточный пункт.

Издержки, связанные с производством, прибавляют к перевозимым товарам дополнительную стоимость в том размере, в каком процесс производства продолжается в сфере перемещения груза, т. е. пока перевозки товара являются неизбежными, транспортные издержки являются издержками, связанными с производством. При выполнении нерациональных перевозок транспортные затраты становятся чистыми издержками обращения, которые не прибавляют к перевозимым грузам добавочной стоимости, а наоборот, снижают общественные доходы.

Таким образом для более точного соответствия показателей «объем перевозок» и «транспортная продукция» необходимо перейти от показателя «объем перевозок – отправления» к показателю «объем перевозок – доставки грузов потребителю».

3.3. Транспортное время

Суммарная продолжительность процесса перевозки груза, выполняемого за один транспортный цикл, определяется:

Т = Т1+Т2+Т3+Т4+Т5 , (1)

где Т1 - продолжительность этапа подготовки груза к перевозке, ч; Т2 - продолжительность этапа погрузки, ч; Т3 - продолжительность этапа транспортирования, ч; Т4 - продолжительность этапа разгрузки, ч; Т5 - продолжительность этапа складирования груза, ч.

Продолжительность этапа подготовки груза к перевозке складывается из продолжительности подготовки груза к отправке и времени ожидания начала погрузки в транспортное средство.

![]() Подготовка груза к отправке заключается в упаковке, сортировке по направлению, маркировке, взвешивании, пакетировании, загрузке контейнеров и составлении перевозочных документов.

Подготовка груза к отправке заключается в упаковке, сортировке по направлению, маркировке, взвешивании, пакетировании, загрузке контейнеров и составлении перевозочных документов.

Время ожидания начала перемещения груза (начала погрузки в транспортное средство) зависит от степени синхронности момента, когда возникает потребность в транспорте, с моментом, когда эта потребность может быть реально удовлетворена.

Продолжительность этапа выполнения погрузочных работ складывается из продолжительности операций маневрирования, погрузки, оформления документов и ожидания погрузки подвижным составом.

Продолжительность этапа транспортирования зависит от расстояния перевозки груза и скорости движения подвижного состава. Техническая скорость движения подвижного состава, в свою очередь, зависит от типа дорожного покрытия, состояния и ширины проезжей части, рельефа и плана дороги, интенсивности движения, динамических качеств подвижного состава, срока поставки и т. д.

Продолжительность этапа разгрузки зависит от способа выполнения разгрузочных работ, конструктивных особенностей автомобиля, организационных и других факторов.

Продолжительность выполнения этапа складирования груза связана с сортировкой груза, размещением и укладкой груза на места хранения, учетом и регистрацией груза, принятого на склад, и т. д.

Продолжительность цикла перевозки груза имеет важное народнохозяйственное значение и нуждается в постоянном сокращении.

Вопросы для самопроверки

1. Какими параметрами характеризуется транспортный поток?

2. В чем суть основных методов определения величины объема перевозки?

3. Как оценивается неравномерность перевозок?

4. Как определяется грузопоток?

5. На какие виды делят грузопотоки в зависимости от территории освоения?

6. На какие группы делят пункты производства по характеру работы?

7. Что включает в себя понятие «партия груза»?

8. В чем состоит основное назначение материальных запасов?

9. В чем заключается задача определения величины грузопотока?

10. Какие этапы включает в себя транспортное время?

Раздел 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ТРАНСПОРТА

В разделе рассматривается 6 тем:

1. Железнодорожный транспорт.

2. Автомобильный транспорт.

3. Внутренний водный (речной) транспорт.

4. Морской транспорт.

5. Воздушный транспорт.

6. Трубопроводный транспорт.

После проработки теоретического материала темы 4.2 следует выполнить практические работы № 3 и 4.

После проработки теоретического материала темы 4.2 следует выполнить лабораторные работы № 3 и 4.

После изучения раздела необходимо пройти контрольное мероприятие: ответить на вопросы теста №4.

4.1. Железнодорожный транспорт

4.1.1. Характеристика и классификация железнодорожного транспорта

Железнодорожный транспорт – вид транспорта, осуществляющий перевозки грузов по рельсовым путям в вагонах (поездах) с помощью локомотивной тяги.

Железнодорожный путь – комплекс сооружений и устройств, образующих дорогу с направляющей рельсовой колеёй для движения подвижного состава железнодорожного транспорта.

Технология работы железнодорожного транспорта наиболее сложная, что связано с привязкой его к железнодорожной колее. Основой технологии железнодорожного транспорта является теория расписаний (график движения); план формирования поездов по направлениям движения; согласованный план формирования поездов на магистральном направлении с графиком работы подъездных путей предприятий, имеющих связь с магистральной сетью дорог.

Классификация подвижного состава железнодорожного транспорта представлена на рис. 2.

Рис. 2. Классификация подвижного состава железнодорожного транспорта

4.1.2. Специфические качественные и количественные показатели работы железнодорожного транспорта

К специфическим качественным и количественным и показателям работы железных дорог относятся, в частности, показатели объёма перевозок грузов железной дороги по видам сообщений: ввоз, вывоз, транзит и местное сообщение.

Ввоз – это объём прибытия грузов с других дорог для выгрузки на данной дороге.

Вывоз – это объём отправления грузов, погруженных на данной дороге назначением на другие дороги.

Транзит – перевозки грузов, станции отправления и назначения которых расположены за пределами рассматриваемой дороги и которые следуют через станции этой дороги.

Местное сообщение включает в себя объём перевозок грузов погруженных и отправленных назначением на станции одной и той же дороги.

4.2. Автомобильный транспорт

4.2.1. Характеристика и классификация автомобильного транспорта

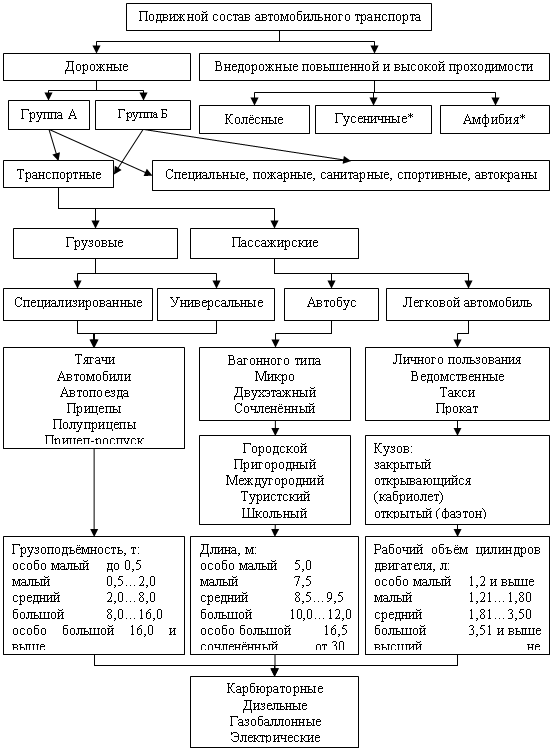

Автомобильный транспорт – вид транспорта, осуществляющий перевозку грузов и пассажиров по безрельсовым путям с использованием колёсного движителя. Классификация подвижного состава автомобильного транспорта представлена на рис. 3.

Рис. 3. Классификация подвижного состава автомобильного транспорта *подвижной состав не имеет прямого отношения к автомобильному транспорту

Это наиболее массовый вид транспорта для перевозки грузов и пассажиров на короткие и средние расстояния.

Технология работы автомобильного транспорта отличается тем, что производственный процесс осуществляется подвижным составом предприятий общего пользования, ведомственным (обслуживающим преимущественно перевозки данного ведомства) и частным. Этому виду транспорта присуща автономность движения одиночными автомобилями, а также автопоездами и автоотрядами по графику или без него. Отправки грузов могут быть помашинные или мелкопартионные.

4.2.2. Специфические качественные и количественные показатели работы автомобильного транспорта

Для планирования, учёта и анализа работы подвижного состава грузового автомобильного транспорта установлена система показателей, позволяющая оценивать степень использования подвижного состава и результаты его работы.

Показателями, характеризующими степень использования, являются:

- коэффициент технической готовности αт;

- коэффициент выпуска подвижного состава на линию αв;

- коэффициент использования парка подвижного состава, αи;

- коэффициент использования грузоподъёмности γ;

- коэффициент использования пробега β;

- средняя длина ездки lег, км;

- среднее расстояние перевозки груза lгр;

- время простоя подвижного состава под погрузкой-разгрузкой tп-р;

- время в наряде Тн;

- техническая скорость движения vт;

- эксплуатационная скорость vэ.

Результативными показателями работы являются:

- число ездок nе;

- пробег с грузом Lг;

- общий пробег Lоб;

- производительность подвижного состава в тоннах U;

- производительность подвижного состава в тонна-километрах W;

- объём перевозок Q тонн;

- грузооборот P тонна-километров.

4.3. Внутренний водный (речной) транспорт

4.3.1. Характеристика и классификация речного транспорта

Речной транспорт – вид транспорта, осуществляющий перевозки по естественным пресноводным путям судами и баржами. Речной транспорт один из старейших в стране, он имеет особое значение для северных и восточных районов, где низка плотность железнодорожных и автомобильных дорог или же они вообще отсутствуют. В этих регионах доля речного транспорта в общем грузообороте составляет 60…90%.

Технология работы речного транспорта. Перевозка грузов осуществляется:

1. Несамоходными баржами (методом толкания при расположении буксира сзади снижается сопротивление воды, что понижает стоимость перевозки на 20…25%).

2. Секционными составами-тяжеловозами (6…8 барж) общей грузоподъёмностью до 25 тыс. т.

3. Групповым методом работы на постоянных грузовых линиях с устойчивым грузопотоком по графику движения, с учётом мощности причалов и работы смежных видов транспорта. График особенно необходим на реках со шлюзовой организацией движения.

4. На одном судне можно отправить грузы по одному или нескольким адресам.

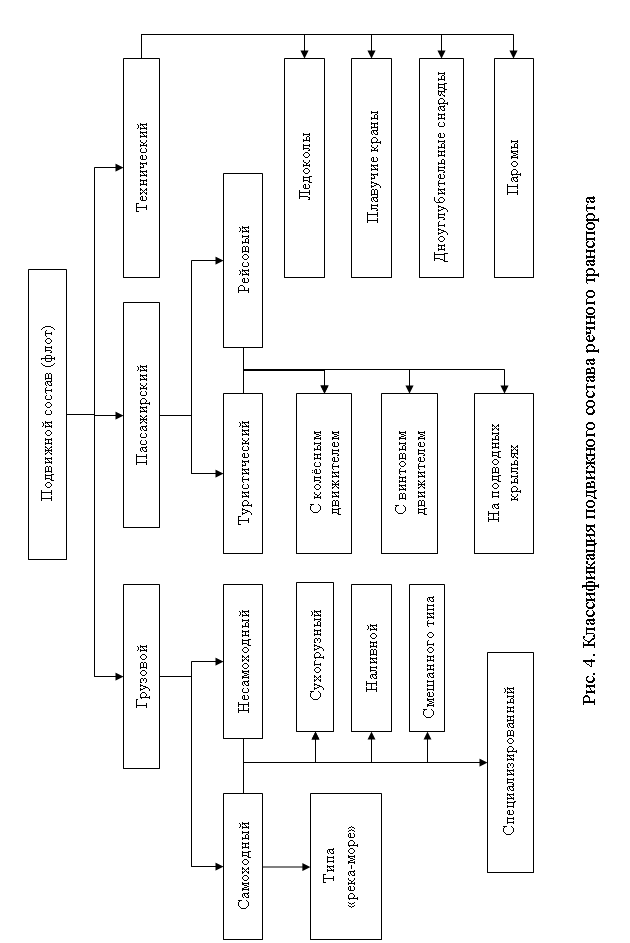

Классификация подвижного состава речного транспорта представлена на рис. 4.

4.3.2. Специфические качественные и количественные показатели работы речного транспорта

Производительность судна – транспортная работа в тонна-километрах в единицу времени (обычно сутки), исчисляемая на 1 лошадиную силу (л. с.) или 1 тонну (т) грузоподъёмности. Различают чистую и валовую производительность судна.

Чистая производительность характеризует использование судна во время движения в гружёном состоянии. Она определяется делением общей суммы тонна-километров данного вида работ на сило-сутки хода (для самоходных судов) или тоннаже-сутки в гружёном состоянии.

Сило-рейс (power-trip) - законченный цикл работы самоходного судна от пункта отправления до пункта назначения с учетом мощности этого судна в лошадиных силах. Рассчитывается как произведение мощности судна на кол-во совершенных им рейсов.

Сило-сутки - единица измерения времени пребывания самоходного судна в том или ином состоянии (в работе, простое) или в том или ином виде использования (с грузом, порожняком), выраженное с учетом мощности его главного двигателя в лошадиных силах. Рассчитывается как произведение мощности судна на время пребывания его в том или ином состоянии в сутках. Используется также показатель "эффективная мощность", т. е. отнесенная к ед. времени полезная механическая работа, отдаваемая двигателем его валу.

Тоннаже-сутки - единица измерения времени пребывания судна в том или ином состоянии (в пути, под погрузкой, в простое) с учетом его грузоподъемности. Определяются как произведение грузоподъемности судна в тоннах на время пребывания его в том или ином состоянии в сутках.

Валовая производительность – показатель, характеризующий использование судна в течение всего затраченного эксплуатационного времени, то есть времени движения в гружёном и порожнем состояниях. Она определяется делением общих тонна-километров на сило-сутки (тоннаже-сутки) нахождения судна в эксплуатации.

4.4. Морской транспорт

4.4.1. Характеристика и классификация морского транспорта

Морской транспорт – вид транспорта, осуществляющий перевозку грузов морскими судами на международных и внутренних (каботажных) линиях.

Каботаж – судоходство между портами одной страны. Малый каботаж – это плавание в акватории одного моря; большой – в пределах акватории нескольких морей.

Территория нашей страны омывается более чем десятью морями и имеет непосредственный выход в три океана. Россия входит в десятку крупнейших морских стран по количеству судов. На международном рынке перевозок генеральных (основных) грузов существует Фрахтовая Международная Конференция – монопольная организация, в которую входят около 300 судовладельческих конференций. Она контролирует 500 направлений и 90% грузовладельцев.

Понятие «путь сообщения» на морском транспорте специфично – это морские линии (линейное судоходство), определённые, заранее установленные направления, используемые для проходки судов.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |