Технология работы морского транспорта:

1. Линейная – закрепление судов за определёнными портами и работа по стабильному расписанию, что позволяет использовать суда более экономично, обеспечивает стабильность загрузки, возможность оптимизации маршрутов движения и перегрузочных работ.

2. Рейсовая (трамповая) – суда работают по времени, согласованному с заказчиком.

3. Фрахт – разовые сдачи в наём для отдельных перевозок во внешней торговле без перехода права собственности. Применяется часто для перевозок третьих стран.

4. Технология погрузочно-разгрузочных работ отличается тем, что зачастую при нехватке мощности или глубины портов перегрузку приходится производить в акватории порта.

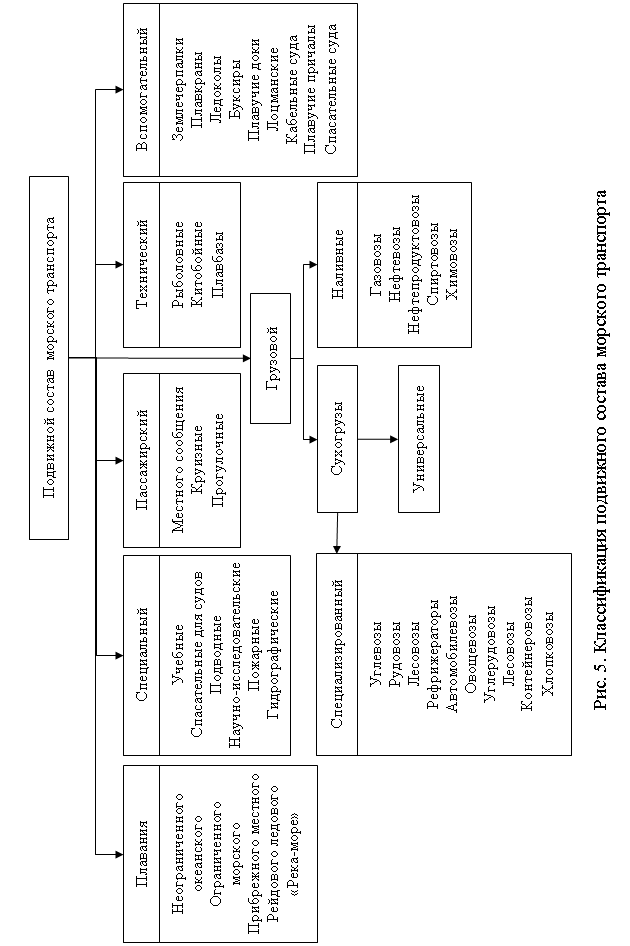

Классификация подвижного состава морского транспорта представлена на рис. 5.

4.4.2. Специфические качественные и количественные показатели работы морского транспорта

Для морского транспорта характерны следующие показатели материально-технической базы, работы флота и портов.

Водоизмещение судна D – масса вытесненной судном воды, равной массе судна в тоннах.

Полная грузоподъёмность или дедвейт – это максимальное количество груза в тоннах, а также запасы топлива, воды и грузов снабжения, которое может принять судно.

Грузовместимость судна – объём всех грузовых помещений судна в кубических метрах (м3).

Регистровая вместимость судна (объём судна) – мерительное свидетельство. Регистровая вместимость может быть валовой (брутто) и чистой (нетто). Измеряется объёмной регистровой тонной, равной 2,83 м3.

Валовая (полная) регистровая (брутто-регистровая) вместимость судна Wбр – объём, получаемый в результате обмера помещений под верхней палубой и крытых настроек и рубок.

Чистая регистровая (нетто-регистровая) вместимость судна Wнт – объём коммерческих эксплуатируемых помещений судна. Используется как показатель для расчета сборов и пошлин в морских портах.

Рейс судна – время, затрачиваемое судном от начала погрузки в порту отправления до постановки судна под новую погрузку. Продолжительность рейса включает в себя стояночное ![]() и ходовое время

и ходовое время ![]() . Различают простые, сложные и сложные круговые рейсы.

. Различают простые, сложные и сложные круговые рейсы.

4.5. Воздушный транспорт

4.5.1. Характеристика и классификация воздушного транспорта

Воздушный транспорт – транспорт, осуществляющий перевозку грузов в атмосфере земли подвижным составом как тяжелее (самолёты и вертолёты), так и легче (дирижабли) воздуха. В данном разделе перевозки грузов дирижаблями не рассматриваются из-за отсутствия, сколько бы значительных грузопотоков и постоянных маршрутов движения.

Технология работы воздушного транспорта имеет свои особенности. Движение осуществляется:

1. Строго по расписанию, что связано со сложностью организации взлёта и посадки на аэродромном поле.

2. По системе выделения каждой единице подвижного состава коридора движения, зависящего, прежде всего, от скорости и грузоподъёмности самолёта. Коридор движения – это расчётная высота полёта, а также система координат в продольной и горизонтальной плоскостях полёта.

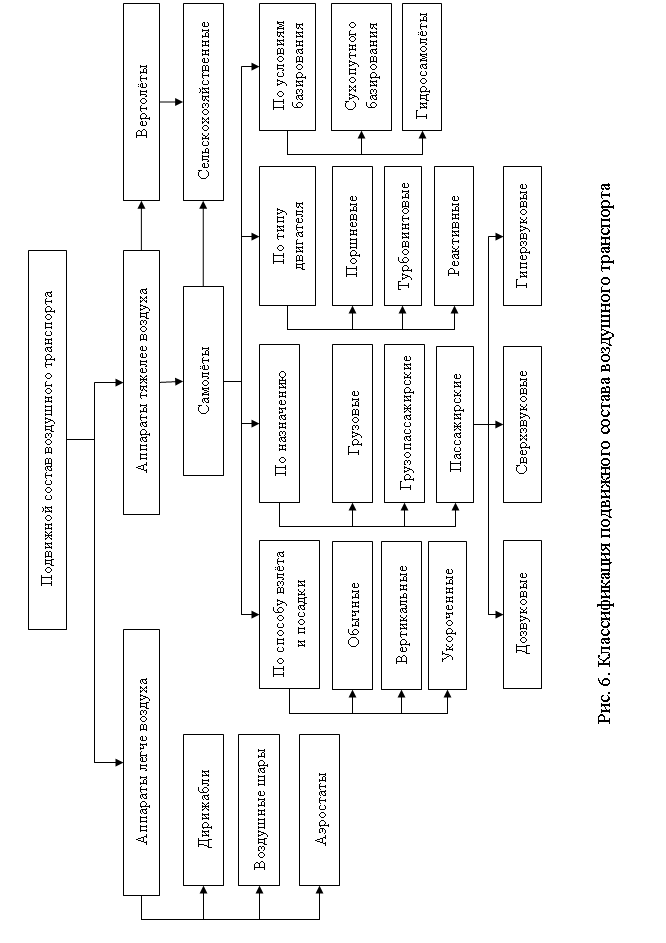

Классификация подвижного состава воздушного транспорта представлена на рис. 6.

На воздушном транспорте, кроме общих для всех видов транспорта, рассчитываются следующие показатели.

Техническая дальность полёта Lтехн – наибольшее расстояние, которое самолёт (вертолёт) может пролететь при штиле относительно земли, полностью израсходовав заправленное в его баки топливо к моменту посадки.

Практическая дальность полёта Lпракт – расстояние, которое самолёт (вертолёт) может пролететь относительно земли при остатке предусмотренного для навигации запаса топлива в баках к моменту посадки самолёта.

Крейсерская скорость vкр – расстояние, пройденное в единицу времени при равномерном, прямолинейном горизонтальном полёте самолёта и работе двигателей на крейсерском режиме и расчётных высоте и массе полёта.

Рейсовая скорость vр – среднее расстояние, пройденное самолётом в единицу времени (без учёта времени посадок в пути) в штиль. Исчисляется с учётом затрат лётного времени на всех этапах полёта от разбега до посадки.

Коммерческая скорость vком – расстояние, пройденное в единицу времени от разбега в начальном аэропорту до посадки в конечном аэропорту с учётом остановок в промежуточных аэропортах.

Налёт часов ∑at на списочный самолёт или вертолёт – показатель, характеризующий эффективность использования самолётов и вертолётов. Определяется суммированием налёта часов самолётами и вертолётами различных типов транспортной авиации.

4.6. Трубопроводный транспорт

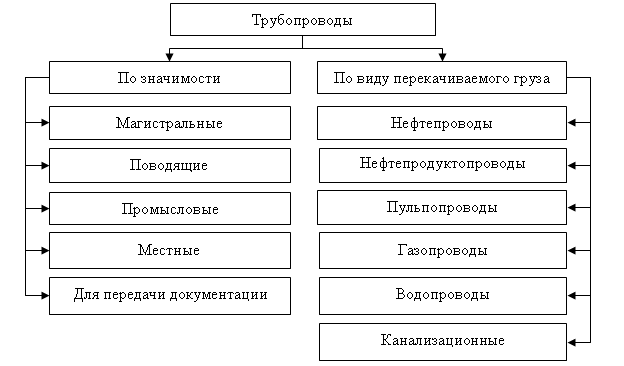

К трубопроводному транспорту относят газопроводы и нефтепродуктопроводы. Доля трубопроводного транспорта в общем объёме перевозок постоянно растёт. Расширение сети трубопроводов вызвано, в том числе, необходимостью снятия перевозки нефти и нефтепродуктов с железнодорожного, речного и автомобильного транспорта. Классификация трубопроводного транспорта представлена на рис. 7.

Рис. 7. Классификация трубопроводного транспорта

Трубопроводный транспорт отличается от остальных видов транспорта тем, что он не соответствует полностью понятию «транспорт», так как подвижной состав и специально приспособленные под него пути сообщения в этом виде транспорта совмещены в одно понятие «трубопровод».

Технология работы трубопроводного транспорта характеризуется непрерывностью перекачки грузов. Для повышения производительности трубопровода, а иногда и просто для осуществления перекачки (например, для перекачки особо вязких сортов нефти), возникает технологическая необходимость в изменении физико-химических свойств грузов, таких как температурный режим, или вязкость, либо другие особенности способные снизить производительность подвижного состава. Поэтому в отдельных случаях необходимо осуществлять подогрев или понижение температуры, обезвоживание, смешение, дегазацию и другие действия.

Классификация трубопроводного транспорта представлена на рис. 7.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы основные технико-эксплуатационные особенности, достоинства и недостатки видов транспорта?

2. В чем заключается технология работы видов транспорта?

3. Каковы проблемы и тенденции развития видов транспорта?

4. Каковы специфические качественные и количественные показатели работы рассмотренных видов транспорта?

5. Какова классификация подвижного состава речного транспорта

6. Какова классификация подвижного состава воздушного транспорта?

7. В чем заключается отличие трубопроводного транспорта от других его видов?

8. Какова классификация трубопроводного транспорта?

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

В разделе рассматривается 3 темы:

1. Основные принципы технологии перевозочного процесса.

2. Технологические схемы сообщения транспорта

3. Цикл транспортного процесса

После изучения раздела необходимо пройти контрольное мероприятие: ответить на вопросы теста №5.

Материалы раздела используются при выполнении курсовой работы

5.1. Основные принципы технологии перевозочного процесса

Задача технологии – сократить продолжительность и трудоемкость перевозки груза за счет уменьшения числа выполняемых операций и этапов процесса перевозки.

Под технологией процесса перевозки груза понимается способ реализации людьми конкретного перевозочного процесса путем расчленения его на систему последовательных взаимосвязанных этапов и операций, которые выполняются более или менее однозначно и имеют целью достижение высокой эффективности перевозок. Задача технологии – очистить процесс перевозки грузов от ненужных операций, сделать его целенаправленнее. Сущность технологий перевозки грузов выявляется через два основных понятия – этап и операция.

Этап – это набор операций, с помощью которых осуществляется тот или иной процесс.

Операция – однородная, логически неделимая часть процесса перевозки, направленная на достижение определенной цели, выполняемая одним или несколькими исполнителями.

Технологии создаются для повторяющихся видов деятельности. Технологию любого процесса перевозки грузов характеризуют три принципа:

- расчленение процесса перевозки;

- координация и этапность;

- однозначность действий.

В практике организации перевозки грузов используются различные технологические схемы. Вместе с тем для каждой из них характерно сочетание ряда типовых технологических операций на предприятиях грузоотправителей, в пункте погрузки, на транспорте, в пунктах выгрузки и у получателей грузов. Например, типовые технологические схемы перевозки грузов с участием автомобильного транспорта классифицируются следующим образом:

- прямые автомобильные сообщения;

- смешанные автомобильные сообщения;

- смешанные автомобильно-железнодорожные сообщения;

- смешанные автомобильно-водные сообщения;

- смешанные автомобильно-воздушные сообщения;

- смешанные автомобильно-железнодорожно-водные сообщения.

Технологический проект перевозки грузов состоит из разделов: характеристика груза, этап погрузки, этап разгрузки, этап транспортирования и планируемые значения себестоимости перемещения и эффективности транспортного процесса.

Совершенствование процесса перевозки грузов связано с совершенствованием технологии. Для этого служба эксплуатации транспортных предприятий должна постоянно накапливать информацию обо всем новом, прогрессивном, что появляется в перевозочном процессе, если даже это нововведение не предполагается широко использовать в ближайшее время (например, роботы на погрузочных работах). С этой целью создается специальная картотека (банк данных), в которой хранятся все сведения о новых технологических процессах по данным литературы, периодической печати, технической информации и другим источникам. Информация должна быть максимально полной, чтобы имелась возможность экспериментального апробирования.

5.2. Технологические схемы сообщения транспорта

Процесс перевозки груза является многоэтапным и многооперационным процессом с большой технологической, эксплуатационной и экономической разнородностью операций.

Отдельные этапы процесса перевозки груза часто рассматриваются как самостоятельные процессы. Поэтому в литературе в настоящее время пишут о перевозочном процессе, процессе транспортирования, о погрузочно-разгрузочном процессе и т. д.

Процесс перевозки груза имеет циклический характер. Это значит, что, за исключением трубопроводного транспорта, деятельность которого осуществляется непрерывно, перемещение груза совершается повторяющимися производственно-перевозочными циклами, следующими один за другим. Ритм этих циклов определяется их частотой, которая, в свою очередь, зависит от средней продолжительности одного цикла. Цикл перевозочного процесса характеризуется высокой степенью динамизма, непрерывной сменой состояния процесса и изменением состава элементов. Циклы отдельных процессов перевозки грузов колеблются во времени. Однако они всегда имеют начало и конец. Каждый повторяющийся цикл перевозки груза слагается из многих отдельных этапов, находящихся в тесной взаимосвязи и одинаково направленных, так как их конечная цель – достичь пространственной смены положения грузов.

Комплекс этих циклов, слагающихся в цикл перевозки, создаст перевозочный процесс. Анализ схем процесса перевозки грузов показывает, что в любом процессе перевозки есть этапы, присущие только грузу, этапы, присущие только подвижному составу, и совместные этапы.

Совместные этапы – этап погрузки, транспортирования и разгрузки.

Различные этапы – подача подвижного состава под погрузку, подготовка груза к отправке, хранение груза в пункте производства и промежуточных пунктах, складирование и т. д.

Процесс перевозки – совокупность операций от момента подготовки груза к отправлению до момента получения груза грузополучателем, связанных с перемещением груза в пространстве без изменения геометрических форм, размеров и физико-химических свойств груза.

Процесс перемещения совокупность погрузочных операций в пункте погрузки, перегрузочных операций в пунктах передачи груза с одного вида транспорта на другой, промежуточного хранения груза, транспортирования и разгрузочных операций в пункте.

Транспортный процесс – совокупность операций погрузки в погрузочном и перегрузочном пунктах, транспортирования, разгрузочных операций в пунктах передачи груза с одного вида транспорта на другой и пункте разгрузки и подачи подвижного состава под.

Цикл транспортного процесса - производственный процесс перевозки груза, когда выполняются этапы подачи подвижного состава под погрузку, погрузки, транспортирования и разгрузки груза. Законченный цикл транспортного процесса называется иногда.

Операция перемещения – часть процесса перемещения, выполняемая с помощью одного или системы совместно действующих механизмов или вручную.

Транспортирование – операция перемещения груза по определенному маршруту от места погрузки до места разгрузки или перегрузки.

Комплектация – одна или несколько операций перемещения грузов с целью отбора их различных точек хранения, доставки и объединения для создания комплекса, необходимого в процессе производства, или для других целей – отправки заказчику, потребителю или по другому назначению.

Накопление – операция сосредоточения в процессе перемещения в одном месте необходимого количества перемещаемых однородных грузов, вызываемая требованиями производства или другими причинами.

Пакетирование – операция укрупнения грузовой единицы укладкой более мелких единиц на общий поддон или в тару большего размера в строго установленном порядке с определенной пространственной ориентацией и, в случае необходимости, последующим скреплением пакета.

Складирование – операция размещения грузов в определенном порядке для хранения или временного накопления.

Погрузка – операция перемещения груза с места постоянного хранения или временного накопления на транспортное средство.

Разгрузка – операция перемещения груза с транспортного средства па место постоянного хранения или временного накопления.

Перегрузка – операция перемещения груза с одного транспортного средства на другое или с одного места хранения на другое.

Транспортная партия – совокупность однородных грузовых единиц, одновременно перемещаемых по одному общему маршруту (по одному транспортному документу).

Транспортная продукция – масса груза в натуральном выражении, доставленная от места производства до места потребления. Опыт организации перевозок показывает, что не весь груз, погруженный в пункте производства на подвижной состав, доставляется до места его потребления. Причина тому – потери груза, порча, естественная убыль и др.

Доставка груза – это процесс качественного и своевременного перемещения груза одним или несколькими видами транспорта от момента и места его отправления до момента и места его сдачи в соответствии с заключенным договором между отправителем (получателем) и транспортной организацией, в том числе, через организатора перевозок – фирму-экспедитора.

Процесс доставки отличается от процесса перевозки, поскольку в последнем не учитываются операции по сортировке груза, его хранению и др.

5.3. Цикл транспортного процесса

Сложность процесса перевозки вызывает необходимость раздельного рассмотрения продолжительности цикла перевозки груза и цикла подвижного состава – цикла транспортного процесса.

Продолжительность цикла транспортного процесса складывается под воздействием факторов, которые можно объединить в следующие группы – этапы: подачи подвижного состава под погрузку; погрузки; транспортирования; разгрузки.

Этап подготовки груза к перевозке. Согласно действующим правилам при перевозке грузов грузоотправитель обязан до прибытия подвижного состава под погрузку подготовить груз к перевозке.

Этап подачи подвижного состава под погрузку. Для того, чтобы начать транспортный процесс, необходимо подать в пункт погрузки подвижной состав.

Этап погрузки (разгрузки). Этапы погрузки и разгрузки связаны со всеми работами по загрузке и разгрузке подвижного состава автомобильного транспорта и со всеми задержками подвижного состава в пунктах погрузки и разгрузки, по каким бы причинам они ни происходили.

Этап транспортирования груза. Эффективность этапов транспортирования груза и подачи подвижного состава под погрузку связана с дальностью транспортирования и скоростью движения транспортного средства (ТС).

Этап транспортирования груза. Эффективность этапов транспортирования груза и подачи подвижного состава под погрузку связана с дальностью транспортирования и скоростью движения транспортного средства (ТС).

Вопросы для самопроверки

1. Что понимается под технологией процесса перевозки груза?

2. Какие принципы характеризуют технологию процесса перевозки грузов?

3. Каковы типовые технологические схемы перевозки грузов с участием автомобильного транспорта?

4. В чем заключается понятие терминализации?

5. Каковы основные этапы процесса перевозки грузов?

6. В чем заключается циклический характер процесса перевозки груза?

7. Что есть транспортный процесс?

8. Каковы особенности цикла транспортного процесса?

9. Каковы этап подачи подвижного состава под погрузку и разгрузку?

Раздел 6. ЛОГИСТИКА В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ

В разделе рассматривается 2 темы:

1. Основные логистические принципы.

2. Логистические технологии на транспорте

После изучения раздела необходимо пройти контрольное мероприятие: ответить на вопросы теста №6.

6.1. Основные логистические принципы

Термин «логистика» в настоящее время не имеет однозначного определения. По нашему мнению, более приемлемым является определение логистики как науки об управлении и оптимизации материальных потоков, связанных с ними потоков информации и финансов в конкретной микро - и макросистеме согласно поставленной перед системой целью.

Логистика привела к пересмотру устоявшегося представления не только о сфере обращения, но и в целом общественного производства. Логистический подход главным образом предполагает не разбиение общественного производства на стадии и фазы, не обособление и определение места каждой из них, а представление всего общественного производства, взятого в целом, в виде единой, неделимой и взаимосвязанной системы.

Логистика требует кардинального обновления техники и технологии, организационной перестройки всей сферы деятельности.

Принципы логистики зависят, от следующих факторов.

1. Политика ценообразования на товары и услуги во многом связана с издержками в сферах производства и обращения (расходы на поддержание запасов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; их складирование; экспедирование; перевозку; реализацию и т. д.);

2. Управленцы (менеджеры) фирм и компаний без достаточных знаний в области организации и управления материальными и информационными потоками не могут принимать оптимальные решения и выбирать среди альтернативных оптимальные варианты.

3. Логистика является методологическим инструментом бизнеса. Фирмы и компании, не пользующиеся этим инструментом, проигрывают в конкурентной борьбе.

Логистическая деятельность – особая управленческая деятельность (управление потоками). Успешное управление требует тщательной координации действий перемещения и хранения. Становится все более очевидным наличие связей между такими элементами системы логистики, как перевозка, запас, складирование и т. д.

Повышается роль транспортной составляющей в цепи «снабжение – производство – сбыт».

Можно утверждать, что начиная с 1970-х годов, происходит органическое срастание грузового транспорта с производством и процессом распределения, превращение его в звено единой системы «производство-транспорт-распределение-сбыт» (система ЛТ), «точно в срок».

Главным объектом управления в системе доставки являются материальные и сопутствующие им потоки информации и денежных средств, обеспечивающие реализуемую технологию перевозки, а основой построения эффективной системы операционного менеджмента – производственное расписание, сформированное исходя из задач удовлетворения потребительского спроса на транспортные услуги.

Поиски оптимальных решений, позволяющих экономике любой страны эффективно освоить необходимые объемы перевозок при возможно малых затратах средств, относятся к основным задачам стабилизации и дальнейшего подъема как промышленности, так и сельского хозяйства.

Логистическая концепция управления перевозками грузов привела к смене приоритетов, когда основой деятельности взаимосвязанных производственных и транспортных предприятий и организаций становится не получение максимальной прибыли для каждого участника в отдельности, а ее совокупная максимизация и справедливое распределение.

6.2. Логистические технологии на транспорте

Новый подход к транспорту как к составной части вышестоящей, более крупной, системы привел к целесообразности рассмотрения всего процесса перевозки от грузоотправителя до грузополучателя, включая грузопереработку, упаковку, хранение, распаковку и информационные потоки, сопровождающие перевозку.

Цель – качественное и полное удовлетворение запросов клиентуры в перевозках. Современные технологии перевозки грузов связаны с оптимизацией цепочек поставок, которые включают элементы грузопереработки и временного хранения на складах.

Склад в рамках логистических технологий рассматривается не только как хранилище грузов, но и как мощный фактор организации и регулирования материальных потоков.

Склад как демпфер и регулятор, располагающий определенной аккумулирующей способностью, сглаживает неравномерность входящих и выходящих материальных потоков и обеспечивает надежность, устойчивость и гибкость функционирования логистической системы. Затраты на хранение и переработку груза на складе в объеме затрат продвижения товара от изготовителя до потребителя составляют наибольшую часть.

Современный склад представляет собой крупное техническое сооружение, имеющее свою определенную структуру и выполняющее различные функции. Одновременно он является интегрированной составной частью системы более высокого уровня, которая и предъявляет соответствующие требования к складской системе, определяет цели и критерии ее функционирования.

Центральное место в товародвижении в настоящее время занимают склады – грузоперерабатывающие терминалы. Terminal – в переводе с английского означает конечную остановку, пункт назначения, а Freientterminal – грузовой терминал – транспортно-распределительный центр, оказывающий услуги как по складированию, так и по широкому кругу сопутствующих услуг.

Терминал – это комплекс сооружений, оснащенных современным технологическим оборудованием, позволяющий выполнять весь спектр услуг, связанных с процессом транспортирования и распределения. На терминалах осуществляется взаимодействие различных видов транспорта на основе централизованного управления операциями, связанными со складской переработкой и сервисным обслуживанием клиентуры и подвижного состава. В отличие от чисто складских предприятий, выполняющих функции складирования и хранения грузов, на терминалах, наряду с грузонакоплением, основой деятельности является:

- грузопереработка, связанная с разукрупнением и укрупнением партий грузов;

- формированием и расформированием отправок по направлениям перевозок;

- переработкой тарно-штучных грузов (мелких и крупных партий, мелко-, средне - и крупнотоннажных контейнеров);

- упаковкой, пакетированием;

- маркировкой грузов;

- выполнением комплекса сервисных и коммерческо-деловых услуг.

В целом, можно сформулировать следующие три основные принципа организации перевозок в системе логистического управления, соблюдение которых делает возможным существенное снижение общих (логистических) затрат и расходов:

1. Принцип максимально возможного сокращения дополнительных затрат живого и овеществленного труда у обслуживаемой клиентуры и на сопутствующие операции с грузом.

2. Принцип максимально возможного сокращения различных потерь перевозимых грузов, как прямых (просыпание, выветривание, хищение и т. д.), так и по причине ухудшения качества грузов в прогрессе их доставки (включая выполнение погрузочно-разгрузочных работ).

3. Принцип, по которому снижение внутритранспортных затрат выходит на первый план только после соблюдения в полном объеме первых двух принципов.

Проведению в жизнь принципов логистического управления в наибольшей степени способствуют следующие условия организации работы.

1. Использование различных видов транспорта, участвующих в перевозках, как взаимно дополняющих друг друга, а не конкурентов.

2. Охват логистическим управлением всех участников продвижения грузов от их зарождения до конечной реализации потребителем.

3. Согласование режимов работы транспорта и партионности доставки грузов с режимами работы и пропускными возможностями производственных подразделений и погрузочно-разгрузочных пунктов.

4. Полная ответственность транспортных предприятий за сохранность и качество перевозимых грузов на всех участках транспортирования, включая доставку их к производственным агрегатам, складам, торговым комплексам и выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

5. Включение в логистическую систему управления современных компьютерных технологий информационного обеспечения, включая современные (спутниковые) системы контроля и слежения за местонахождением и продвижением грузов.

Вопросы для самопроверки

1. Как определяется термин «логистика»?

2. В чем заключается логистический подход?

3. Что является главным объектом управления в системе доставки?

4. В чем заключается система ЛТ?

5. Каковы цели создания логистических центров?

6. Что представляет собой грузовой терминал?

7. В чем отличие грузовых терминалов от чисто складских предприятий?

8. Какие особенности имеют ерминальные комплексы нового поколения?

9. Что является источниками снижения себестоимости при логистическом подходе к организации перевозки?

10. Каковы три основные принципа организации перевозок в системе логистического управления?

Раздел 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

В разделе рассматривается 4 темы:

1. Основы организации перевозочного процесса.

2. Принципиальная схема организации перевозок грузов.

3. Организация основных функций перевозочного процесса.

4. Синергетика – неотъемлемая часть процесса организации перевозок

После проработки теоретического материала темы 7.2. следует выполнить практическую работу № 5.

После проработки теоретического материала темы 7.2. следует выполнить лабораторную работу № 5.

После изучения раздела необходимо пройти контрольное мероприятие: ответить на вопросы теста № 7.

7.1. Основы организации перевозочного процесса

Организация – это целенаправленное расчленение и эффективная связь между звеньями некоторого процесса.

Другими словами под организацией в зависимости от контекста понимается либо деятельность по организации, либо созданная в результате такой деятельности система зависимостей сложного объекта, либо сам таким образом организованный объект.

Встречаются и другие определения организации.

Организация – объединение людей, которые хотят действовать совместно.

Организация – институционное образование, в котором для многих отдельно взятых людей существует общая цель.

Организация – некое взаимосвязанное множество элементов, которое находится в динамических взаимоотношениях между собой.

Повышение эффективности функционирования отдельных компонентов, объединенных в организацию, происходит за счёт следующих факторов.

1. Сама совместность работы (на примере деятельности человека) действует на нервную систему работника оживляющим, ободряющим образом и тем повышает интенсивность труда.

2. Соединение, например, двух сил позволяет преодолевать препятствие, причем каждая из этих сил в отдельности превышает усилие одного работника.

3. Возбуждающее действие видимой согласованной работы также сводится к уменьшению внутренних сопротивлений.

Первичным моментом, или основой формирующего организационного механизма, является объединение компонентов. Результатом объединения компонентов могут быть следующие варианты.

1. Активности одного компонента и активности другого компонента соединяются так, что не делаются «сопротивлениями» друг для друга. Это оптимальный случай.

2. Следующий вариант объединения прямо противоположный..

3. Два компонента соединяются таким образом, что часть их активностей взаимно складываются, а часть являются взаимными сопротивлениями..

Любая производственная система состоит из «скелета», функционирующих подсистем и центрального органа. В производственной организации функцию «скелета» выполняет так называемая формальная сторона (официальная программа, уставы, технические и тактические директивы, правила распорядка). На автомобильном транспорте таким документом является Устав автомобильного транспорта.

Функционирование подсистемы определяется исходя из технологической схемы организации перевозок. Обычно ими являются этапы перевозочного процесса. По законам построения системы в неё включается конечное число компонентов, которое необходимо для функционирования системы, обеспечивающей достижение цели.

7.2. Принципиальная схема организации перевозок грузов

Логистический подход к организации автомобильных перевозок включает новое методологическое содержание, заключающееся в том, что основной составляющей частью перевозок должно стать проектирование оптимального (рационального) перевозочного процесса. Под этим понимается поиск наилучших организационных и технически возможных решений, обеспечивающих максимальную эффективность перевозки грузов от места их производства до места потребления.

Под грузообразующими пунктами понимаются предприятия и организации всех отраслей народного хозяйства, с которых вывозятся их продукция и отходы.

Под грузопоглощающими пунктами понимаются предприятия и организации всех отраслей народного хозяйства, на которые завозятся сырье, топливо, материалы, готовая продукция и другие грузы, необходимые для их нормальной производственной деятельности.

Расположение грузообразующих и грузопоглощающих пунктов определяется, с одной стороны, природными условиями, а с другой – более или менее случайными факторами. Одно и то же предприятие может одновременно быть грузообразующим и грузопоглощающим пунктом. Так, предприятие, вывозящее готовую продукцию, является грузообразующим пунктом, а ввозящее сырье, материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, запчасти – грузопоглощающим.

Для объективной оценки и сравнения производительности подвижного состава, работающего в различных условиях перевозок ввести понятия «потенциальная провозная возможность» и «реальная провозная возможность».

Под термином «потенциальная провозная возможность» понимается производительность перевозочного комплекса при рациональных технико-эксплуатационных показателях, несоблюдение которых приводит к снижению провозной возможности перевозочного комплекса.

Поэтому реальная провозная возможность перевозочного комплекса для конкретных условий организации перевозок может быть установлена с помощью корректирующего коэффициента. В свою очередь, величина коэффициента, учитывающего влияние внешних и внутренних условий на фактическую провозную возможность перевозочного комплекса, будет:

, (2)

, (2)

где ![]() - значение коэффициента, учитывающего определённый фактор.

- значение коэффициента, учитывающего определённый фактор.

Таким образом, использование показателя «потенциальная провозная возможность» и корректирование его с помощью коэффициентов, учитывающих различные факторы внешних и внутренних условий, позволяет проектировать и организовывать перевозочный процесс с любой, необходимой степенью точности, повышая тем самым эффективность перевозок сравнивать более объективно работу перевозочных комплексов в различных условиях.

7.3. Организация основных функций перевозочного комплекса

Перевозка грузов представляет собой довольно сложный процесс последовательных, взаимосвязанных операций, регламентирующих все действия по перемещению материалов от места их производства до места потребления, в котором повышение общей эффективности редко можно достигнуть путём повышения какого-то одного или нескольких факторов без учёта их взаимодействия.

Предполагается, что целью любой всей системы, является снижение логистических издержек, с минимизацией транспортного ущерба для окружающей среды. Транспортная логистика базируется на концепции интеграции транспорта, снабжения, производства и сбыта.

Исходя из требования сокращения логистических издержек, связанных с производством продукции и организации её перевозок от места производства до места потребления, основные, вспомогательные и обслуживающие функции необходимо разделить между участниками перевозочного процесса.

Организация рассматривается в качестве комплекса взаимосвязанных элементов, а именно:

1. Цель, задача (или задачи).

2. Разделение задачи на отдельные виды работ, которые могут быть поручены определённым группам внутри организации.

3. Интеграция отдельных видов работ в соответствующие подразделения.

4. Мотивация.

5. Процессы принятия решений, коммуникации, информационные потоки, контроль, имеющие решающее значение для обеспечения выполнения целей организации.

6. Единая организационная система, которая понимается не как особый, дополнительный признак, а как внутренняя согласованность, которая должна быть достигнута между всеми элементами организации.

Простейшая организация (перевозочный комплекс) для перевозки грузов должна состоять из следующих звеньев:

1. Подготовки груза к перевозке.

2. Погрузки.

3. Транспортирования.

4. Разгрузки.

5. Подготовки (подачи) подвижного состава.

6. Подачи погрузочно-разгрузочных средств.

Перевозочный комплекс является открытой системой, так как он оказывает влияние на работу организаций, отправляющих и получающих груз, а последние оказывают определённое воздействие на него.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |