a) рациональных технико-эксплуатационных показателях, несоблюдение которых приводит к снижению провозной возможности перевозочного комплекса;

b) снижении провозной возможности перевозочного комплекса;

c) рациональных технико-эксплуатационных показателях, несоблюдение которых приводит к повышению провозной возможности перевозочного комплекса;

d) любых соблюдаемых технико-эксплуатационных показателях.

7. Перевозочный комплекс является…

a) закрытой системой, так как он не оказывает влияния на работу других организаций, а последние не оказывают воздействия на него;

b) закрытой системой, так как он оказывает влияние на работу организаций, отправляющих и получающих груз, а последние не него не воздействуют;

c) открытой системой, так как он оказывает влияние на работу организаций, отправляющих и получающих груз, а последние оказывают определённое воздействие на него;

d) открытой системой, так как он не оказывает влияния на работу организаций, отправляющих и получающих груз, а последние оказывают определённое воздействие на него.

8. Создавая перевозочный комплекс, необходимо стремиться к тому, чтобы он состоял из…

a) минимального числа различных компонентов, наиболее тесно связанных несложными зависимостями;

b) максимального числа различных компонентов, наиболее тесно связанных несложными зависимостями;

c) максимального числа различных компонентов, не связанных какими-либо зависимостями;

d) максимального числа однородных компонентов, наиболее тесно связанных как можно более сложными зависимостями.

9. Синергизм – это…

a) одновременное функционирование отдельных, не взаимосвязанных частей, обеспечивающих меньшую общую эффективность, чем суммарная эффективность частей, взятых в отдельности;

b) одновременное функционирование отдельных, но взаимосвязанных частей, обеспечивающих более высокую эффективность, чем суммарная эффективность частей, взятых вместе;

c) раздельное функционирование взаимосвязанных частей, обеспечивающих более высокую эффективность, чем суммарная эффективность частей, взятых вместе;

d) одновременное функционирование отдельных, но взаимосвязанных частей, обеспечивающих более высокую общую эффективность, чем суммарная эффективность частей, взятых в отдельности.

10. Синергетический эффект проявляется тогда, когда интересы одного компонента…

a) перестают совпадать и накладываться на интересы другого, в результате происходит усиление их функционирования;

b) начинают совпадать и накладываться на интересы другого, в результате происходит ослабление их функционирования;

c) начинают совпадать и накладываться на интересы другого, в результате происходит усиление их функционирования;

d) начинают совпадать и накладываться на интересы другого, в результате происходит усиление функционирования одного из них и ослабление – другого.

11. Точка, за которой следует изменение системы, называется…

a) бифуркацией;

b) флуктуацией;

c) хаосом;

d) аттрактором.

12. Синергетика характеризуется тремя исходными положениями:…

a) линейностью; самоорганизацией, открытостью системы;

b) нелинейностью; дезорганизацией, закрытостью системы;

c) нелинейностью, самоорганизацией, открытостью системы;

d) нелинейностью, самоорганизацией, закрытостью системы.

13. Организация и управление сводится к поиску…

a) зон, в которых величина результата определяется силой воздействия, а не согласованностью его с внутренними свойствами системы;

b) «резонансных зон», в которых величина результата определяется не силой воздействия, а согласованностью его с внутренними свойствами системы;

c) «резонансных зон», в которых величина результата определяется силой воздействия и согласованностью его с внешними свойствами системы;

d) зон с разрывом сложных внутренних связей и отношений между элементами.

14. Синергетика рассматривает…

a) критические точки, в которых система изменяет характер своего макроскопического поведения;

b) критические точки, в которых нелинейные системы становятся линейными;

c) отрезки, на которых система линейна;

d) участки перехода системы из открытого состояния в закрытое.

15. Под процессами гомеостаза, изучаемыми общей теорией систем, подразумеваются процессы поддержания…

a) дисбаланса социальных системах посредством механизма ценообразования;

b) равновесия в биологических и социальных системах посредством механизма транспортировки;

c) дисбаланса в технических, биологических и социальных системах посредством механизма обратной связи;

d) равновесия в технических, биологических и социальных системах посредством механизма обратной связи.

ТЕСТ № 8

1. Смешанное сообщение – это перевозка…

a) грузов одним видом транспорта;

b) грузов с использованием нескольких видов транспорта;

c) грузов транспортом одного вида, принадлежащим нескольким транспортным предприятиям;

d) пассажиров транспортом общего пользования.

2. ГК РФ определяет прямое смешанное сообщение как…

a) несколько видов транспорта под ответственностью одного перевозчика по различным транспортным документам и сквозной единой тарифной ставке;

b) один вид транспорта под ответственностью нескольких перевозчиков по единому транспортному документу и сквозной единой тарифной ставке;

c) несколько видов транспорта под ответственностью нескольких перевозчиков по различным транспортным документам и сквозной единой тарифной ставке;

d) несколько видов транспорта под ответственностью одного перевозчика по единому транспортному документу и сквозной единой тарифной ставке.

3. За рубежом смешанное сообщение называется…

a) интермодальным;

b) унимодальным;

c) мультимодальным;

d) амодальным.

4. Под интермодальным сообщение понимается…

a) бесперегрузочное;

b) международное;

c) сообщение с перевалочными работами;

d) внутрипроизводственное.

5. По терминологии, принятой Европейской Конференцией Министров транспорта, под интермодальными перевозками подразумевают последовательную перевозку грузов…

a) одним видом транспорта в одной и той же грузовой единице или транспортном средстве без перегрузки самого груза в пути;

b) несколькими видами транспорта в одной и той же грузовой единице или транспортном средстве с перегрузкой самого груза при переходе на другой вид транспорта;

c) несколькими видами транспорта в различных грузовых единицах или транспортных средствах без перегрузки самого груза при переходе на другой вид транспорта;

d) несколькими видами транспорта в одной и той же грузовой единице или транспортном средстве без перегрузки самого груза при переходе на другой вид транспорта

6. Паромные переправы имеют следующие преимущества:…

a) стоимость строительства паромов выше стоимости обычных судов;

b) ускорение доставки грузов за счет сокращения времени на перевалку грузов и общего расстояния перевозок;

c) требуется оборудование причалов подъемно-сопрягающими устройствами, системами накопления вагонов, а иногда и сооружение шлюзовых бассейнов;

d) замедление обработки судов в портах, сокращение простоев судов и вагонов.

7. Комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки прицепов, полуприцепов, трейлеров или съемных кузовов на железнодорожной платформе называют…

a) трейлерными;

b) роудрейлерными;

c) системы «ро-ро»;

d) контрейлерными.

8. Процесс формирования пакетов тарно-штучных грузов состоит в основном из трех операций:…

a) подготовки грузов к пакетированию, подготовки транспортного средства, укладки грузов по заданной схеме на поддон или без него;

b) укладки грузов по заданной схеме на поддон или без него, скрепления грузов в пакете, отъезда транспортного средства;

c) подготовки грузов к пакетированию, укладки грузов по заданной схеме на поддон или без него, скрепления грузов в пакете;

d) подготовки грузов к пакетированию, скрепления грузов в пакете, оформления документации.

9. Контейнер — это транспортное оборудование, предназначенное для…

a) однократного использования и приспособленное для механизированной погрузки-разгрузки и кратковременного хранения груза объемом более 1м3;

b) многократного использования и приспособленное для механизированной погрузки-разгрузки и кратковременного хранения груза объемом более 1м3;

c) многократного использования и приспособленное для механизированной погрузки-разгрузки и кратковременного хранения груза объемом менее 1м3;

d) многократного использования и приспособленное для механизированной погрузки-разгрузки и долговременного хранения груза объемом более 1м3.

10. Загрузка типа ЛЭШ является…

a) крановой;

b) методом наката;

c) своим ходом на транспортном средстве;

d) лифтовой.

11. Транспортный коридор – это совокупность магистральных транспортных коммуникаций с соответствующим обустройством…

a) одного вида транспорта и отвечающих стандартам международного уровня;

b) различных видов транспорта, хаотично функционирующих в различных направлениях и отвечающих стандартам международного уровня;

c) различных видов транспорта, согласованно функционирующих в определённом направлении и не имеющих отношения к стандартам международного уровня;

d) различных видов транспорта, согласованно функционирующих в определённом направлении и отвечающих стандартам международного уровня

12. 1-я Панъевропейская конференция министров транспорта по вопросам сотрудничества и интеграции европейских транспортных сетей состоялась в 1991 г. в…

a) Праге;

b) Хельсинки;

c) Иркутске;

d) Ташкенте.

13. Для России особое значение придается транспортному коридору…

a) №1;

b) №4;

c) №6;

d) №9;

14. Под перевозкой по ролкерной системе («Ро-Ро») понимается перевозка грузов на судах, обеспечивающих …

a) горизонтальную погрузку-выгрузку, предназначенных для самоходной техники, крупногабаритных тяжеловесных грузов с погрузкой-выгрузкой методом наката или своим ходом на транспортном средстве, либо с использованием автопогрузчика;

b) вертикальную погрузку-выгрузку, предназначенных для несамоходной техники, крупногабаритных тяжеловесных грузов с погрузкой-выгрузкой лифтовым методом или своим ходом на транспортном средстве, либо с использованием автопогрузчика;

c) горизонтальную погрузку-выгрузку, предназначенных для самоходной техники, тарно-штучных грузов с погрузкой-выгрузкой своим ходом на транспортном средстве, без использования автопогрузчика;

d) вертикальную погрузку-выгрузку, предназначенных для самоходной техники, тарно-штучных грузов с погрузкой-выгрузкой с использованием автопогрузчика.

15. Контейнер 1С имеет внутренний объем…

a) 45,7 м3;

b) 14,3 м3;

c) 10,4 м3;

d) 30 м3.

ТЕСТ № 9

1. Теория массового обслуживания (ТМО) направлена на решение задач организации и планирования процессов, в которых…

а) с одной стороны, постоянно в случайные (или не в случайные), промежутки времени возникает требование выполнения каких-либо работ (услуг), а с другой – происходит постоянное удовлетворение этих требований, то есть выполнения работ;

b) с одной стороны, постоянно в случайные, промежутки времени возникает требование выполнения каких-либо работ (услуг), а с другой – происходит постоянное удовлетворение этих требований, то есть выполнения работ;

c) с одной стороны, постоянно в случайные (или не в случайные), промежутки времени возникает требование выполнения каких-либо работ (услуг), а с другой – не происходит удовлетворение этих требований;

d) постоянно в случайные (или не в случайные), промежутки времени возникает требование выполнения каких-либо работ (услуг).

2. Обслуживающими аппаратами или устройствами называются…

а) средства, которые осуществляют обслуживание подвижного состава автомобильного транспорта;

b) средства, которые осуществляют обслуживание, но не полное удовлетворение требования;

c) приборы и оборудование, которые осуществляют обслуживание (удовлетворение требования);

d) средства, которые осуществляют обслуживание (удовлетворение требования).

3. В большинстве задач массового обслуживания входящий поток требований…

а) не зависит от ряда случайных факторов и зависит от времени обслуживания;

b) зависит от ряда случайных факторов и зависит от времени обслуживания;

c) зависит от ряда случайных факторов и не зависит от времени обслуживания;

d) не зависит от ряда случайных факторов и не зависит от времени обслуживания.

4.Простейший поток требований не обладает свойством…

а) стационарности;

b) ординарности;

c) дискретности;

d) отсутствия последствия.

5.Ординарным потоком является тот, при котором…

а) невозможно или почти невозможно одновременное появление двух или более требований;

b) возможно одновременное появление двух или более требований;

c) невозможно или почти невозможно одновременное появление одного требования;

d) невозможно или почти невозможно одновременное появление более 10 требований.

6. Если имеется простейший поток требований, то их число за промежуток времени распределяется по закону…

а) Ньютона;

b) Стьюдента;

c) Пауссона;

d) Вейбулла-Гнеденко.

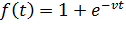

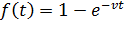

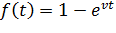

7. Важную роль при решении задач массового обслуживания играет время обслуживания, которое также является случайной величиной. Во многих практических случаях оно подчиняется показательному закону распределения, при котором…

а) , где v - величина, обратная времени обслуживания;

, где v - величина, обратная времени обслуживания;

b) , где v - величина, обратная времени обслуживания;

, где v - величина, обратная времени обслуживания;

c) , где v - величина, обратная времени обслуживания;

, где v - величина, обратная времени обслуживания;

d) , где v - величина, обратная времени обслуживания.

, где v - величина, обратная времени обслуживания.

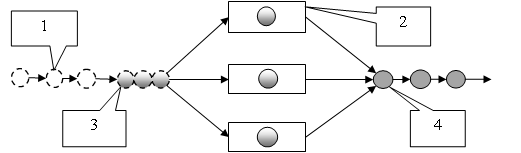

8. Элемент на структурной схеме простейшей системы массового обслуживания (СМО), обозначенный цифрой 1, подразумевает под собой…

а) поступающие заявки;

b) обслуживающие устройства;

c) очередь;

d) обслуженные заявки.

9. Элемент на структурной схеме простейшей системы массового обслуживания (СМО), обозначенный цифрой 3, подразумевает под собой…

а) поступающие заявки;

b) обслуживающие устройства;

c) очередь;

d) обслуженные заявки.

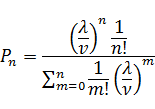

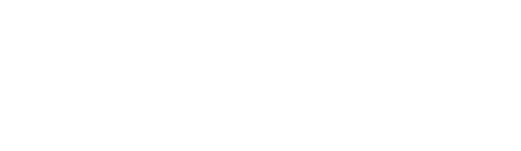

10. В формуле (см. ниже), для определения вероятности занятости всех аппаратов обслуживания или отказа в обслуживании в момент поступления очередного требования на обслуживание под обозначением m принимается…

а) количество требований на обслуживание;

b) число обслуживающих аппаратов;

c) величина, обратная времени обслуживания;

d) параметр потока, т. е. среднее число требований за единицу времени.

11. В формуле для определения среднего числа занятых обслуживанием аппаратов (см. ниже), под обозначением λ принимается…

а) количество требований на обслуживание;

b) число обслуживающих аппаратов;

c) величина, обратная времени обслуживания;

d) параметр потока, т. е. среднее число требований за единицу времени.

12. Система является системой массового обслуживания с ограниченным входящим потоком требований, если заранее …

а) известно минимальное число одновременно возможных требований на обслуживание;

b) неизвестно максимально число одновременно возможных требований на обслуживание;

c) неизвестно минимальное число одновременно возможных требований на обслуживание;

d) известно максимально число одновременно возможных требований на обслуживание.

13. Признаком, который обычно не используется в качестве классификационного для СМО, является…

а) характер образования очереди;

b) ограничения очереди;

c) дисциплина очереди;

d) время обслуживания.

14. В абстрактной СМО как математическом объекте (α|β|γ|δ) вторым элементом β принимают…

а) входящий поток требований;

b) поток обслуживания;

c) структуру системы (количество обслуживающих каналов);

d) дисциплину обслуживания (характер образования очереди и наличие ограничения на очередь).

15. В абстрактной СМО как математическом объекте (α|β|γ|δ) четвёртым элементом δ принимают…

а) входящий поток требований;

b) поток обслуживания;

c) структуру системы (количество обслуживающих каналов);

d) дисциплину обслуживания (характер образования очереди и наличие ограничения на очередь).

ТЕСТ №10

1. Потребность в топливе относят к…

a) натуральным показателям;

b) эксплуатационно-техническим показателям;

c) экономическим показателям;

d) технологическим показателям.

2. К общим для всех видов транспорта факторам, определяющим экономические показатели его работы, относится…

a) руководящий уклон и профиль пути;

b) структура парка подвижного состава;

c) виды сообщений;

d) вид тяги.

3.Ремонтный фонд составляет в структуре себестоимости перевозок автомобильного транспорта…

a) 17%;

b) 35%;

c) 9,8%;

d) 3,5%.

4. Расходы на движенческую операцию связаны с…

a) передвижением подвижного состава, включая промежуточные операции по его переформированию и обработке в пути следования;

b) подачей и уборкой вагонов, автомобилей, судов под грузовые операции;

c) формированием и расформированием составов в начальных и конечных пунктах перевозок;

d) оформлением перевозочных документов, информационным и другим обслуживанием клиентуры.

5. Расходы на начально-конечные операции (при прочих равных условиях)…

a) возрастают обратно пропорционально росту дальности перевозок;

b) возрастают прямо пропорционально росту дальности перевозок;

c) не зависят от изменения дальности перевозок;

d) снижаются с увеличением дальности перевозок.

6. Доля начально-конечных расходов в себестоимости перевозок морского транспорта составляет…

a) 4%;

b) 42%;

c) 67%;

d) 21%.

7. С ростом объемов перевозок себестоимость на всех видах транспорта имеет тенденцию к…

a) гиперболическому снижению;

b) параболическому снижению;

c) прямолинейному возрастанию;

d) гиперболическому возрастанию.

8. Условно-постоянные расходы, как и себестоимость перевозок в целом возрастают при…

a) значительном росте расстояния перевозок, превышающем имеющиеся резервы провозной и пропускной способности;

b) значительном росте объема перевозок, превышающем имеющиеся резервы провозной и пропускной способности;

c) росте объема перевозок, в пределах имеющихся резервов провозной и пропускной способности;

d) снижении объема перевозок до имеющихся резервов провозной и пропускной способности.

9. Капитальные вложения представляют собой совокупность единовременных затрат, направленных на…

a) расширение и модернизацию действующих оборотных средств;

b) создание новых или реконструкцию действующих оборотных фондов;

c) создание новых или реконструкцию, расширение и модернизацию действующих фондов обращения;

d) создание новых или реконструкцию, расширение и модернизацию действующих основных фондов.

10. Удельные капиталовложения в постоянные устройства железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта обычно определяют в расчете на…

a) 1 ткм перемещения груза;

b) 1 т перемещаемого груза;

c) 1 км сооружаемой линии;

d) 1 тыс. км перемещения груза.

11. На водном транспорте сопротивление движению возрастает…

a) пропорционально квадрату скорости;

b) пропорционально кубу скорости;

c) пропорционально квадрату расстояния;

d) независимо от скорости движения и расстояния.

12. При наличии n аэропортов число воздушных сообщений между ними…

a) S = 2п(п + 1);

b) S = 2п(п - 1);

c) S = п(п - 1)/2;

d) S = п(п +1)/2.

13. Следовательно, ускорение доставки грузов равноценно…

a) единовременному сокращению производства продукции и удовлетворению дополнительных потребностей в ней потребителей;

b) единовременному увеличению производства продукции и удовлетворению дополнительных потребностей в ней потребителей;

c) единовременному сокращению производства продукции и неудовлетворению потребностей в ней потребителей;

d) неудовлетворению потребностей потребителей в продукции безотносительно к увеличению или сокращению ее производства.

14. Один из принципов выбора видов транспорта заключается в…

a) выборе вида транспорта по критерию величины затрат перевозчиков на производимые ими транспортные услуги;

b) том, что выбор вида транспорта или способа перемещения не может быть предоставлен самим потребителям транспортных услуг;

c) обеспечении любого, сколь угодно малого уровня информированности потребителей транспортных услуг;

d) обеспечении сопоставимости стоимостных и натуральных показателей сравниваемых вариантов перевозок.

15. Нормативный коэффициент эффективности единовременных затрат Ен принимают…

a) одинаковым для всех сравниваемых вариантов перевозок (обычно Ен= 0,12…0,15);

b) различным для каждого из сравниваемых вариантов перевозок (обычно Ен= 0,12…0,15);

c) одинаковым для всех сравниваемых вариантов перевозок (обычно Ен= 0,38…0,43);

d) различным для каждого из сравниваемых вариантов перевозок (обычно Ен= 0,38…0,43).

Правильные ОТВЕТЫ НА тренировочные тесты

Номер вопроса | Номер теста | |||||||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

1 | c | a | b | c | a | a | c | b | a | a |

2 | b | c | c | d | b | a | d | d | d | b |

3 | d | a | c | a | c | b | b | c | b | d |

4 | a | c | d | c | d | a | c | a | c | a |

5 | d | d | d | a | c | c | b | d | a | c |

6 | a | b | a | b | a | d | a | b | c | b |

7 | d | a | b | b | d | c | c | d | b | a |

8 | b | d | c | b | c | d | a | c | a | b |

9 | d | c | b | a | c | a | d | b | c | d |

10 | c | a | b | c | a | d | c | a | a | c |

11 | a | d | b | d | a | c | a | d | d | a |

12 | b | a | d | b | d | b | c | a | d | c |

13 | c | b | a | d | d | a | b | a | d | b |

14 | d | a | c | a | d | b | a | a | b | d |

15 | a | c | c | d | b | a | d | d | d | a |

4.3. Итоговый контроль

Итоговым контролем первой части курса является зачет, для сдачи которого необходимо выполнить практические занятия и лабораторные работы, соответствующие изученному теоретическому материалу, представить выполненный в соответствии с предъявляемыми требованиями отчет и защитить его. А также ответить на контрольные тесты № 1…4.

Итоговым контролем является сдача экзамена по дисциплине (студентами всех форм обучения).

Экзаменационные вопросы

1. Перевозочный процесс как система.

2. Понятие системы. Системный эффект.

3. Системный подход: концепции, области применения.

4. Эффективные, неэффективные перевозочные системы: описание, сравнение.

5. Системный анализ перевозочных систем: цель, содержание.

6. Цель функционирования транспортной отрасли материального производства. Провозная возможность подвижного состава и потребительская стоимость продукции.

7. Классификация систем. Свойства сложных систем.

8. Энтропия в системе: понятие, определение.

9. Иерархическая структура транспортной отрасли.

10. Транспортные системы. Свойства транспортных систем; проблемы развития.

11. Структурно-функциональная характеристика транспорта.

12. Схемы территориальной организации транспорта; их характеристика.

13. Общая характеристика автомобильных дорог. Протяженность и густота автодорожной сети.

14. Внутренний водный и воздушный транспорт: общая характеристика.

15. Общая характеристика трубопроводного транспорта. Показатели, характеризующие трубопроводный транспорт.

16. Параметры, характеризующие транспортный поток. Основные измерители процесса перевозки.

17. Методы определения объема перевозок. Коэффициент неравномерности объема перевозок.

18. Грузопоток: определение, виды.

19. Партионность перевозок. Понятие партии груза.

20. Нормирование запасов: назначение, основные понятия.

21. Определение величины грузопотока.

22. Грузопоток как транспортная продукция. Издержки обращения.

23. Транспортное время: основные этапы и их содержание.

24. Технология транспортного процесса грузовых перевозок: определение, основные понятия и задачи.

25. Принципы, характеризующие технологию процесса перевозки грузов.

26. Прямое и смешанное автомобильное сообщение.

27. Процесс перевозки грузов: этапы, операции.

28. Цикл транспортного процесса: понятие, особенности.

29. Железнодорожный транспорт: определение, основные понятия и тенденции развития.

30. Основные достоинства и недостатки железнодорожного транспорта.

31. Классификация подвижного состава железнодорожного транспорта.

32. Специфические качественные и количественные показатели работы железнодорожного транспорта.

33. Автомобильный транспорт: определение, технология работы, проблемы и тенденции развития.

34. Основные достоинства и недостатки автомобильного транспорта.

35. Классификация подвижного состава автомобильного транспорта.

36. Специфические качественные и количественные показатели работы автомобильного транспорта.

37. Внутренний водный транспорт: определение, основные понятия и тенденции развития.

38. Основные недостатки, технико-эксплуатационные особенности и достоинства речного транспорта.

39. Специфические качественные и количественные показатели работы речного транспорта.

40. Морской транспорт: определение, основные понятия, технология работы.

41. Технико-эксплуатационные особенности и достоинства, недостатки, проблемы развития морского транспорта.

42. Классификация подвижного состава морского транспорта.

43. Специфические качественные и количественные показатели работы морского транспорта.

44. Воздушный транспорт: определение, достоинства, технология работы.

45. Классификация подвижного состава воздушного транспорта.

46. Специфические качественные и количественные показатели работы воздушного транспорта.

47. Технико-эксплуатационные особенности и достоинства, технология работы трубопроводного транспорта.

48. Недостатки, проблемы и тенденции развития трубопроводного транспорта. Классификация трубопроводного транспорта.

49. Понятие логистики. Роль логистического подхода в сфере обращения.

50. Системность в логистике. Факторы, определяющие принципы логистики.

51. Логистическая деятельность; система ЛТ: суть, отличие от традиционной практики осуществления перевозок.

52. Терминальные системы, склады; их сходство и различия.

53. Источники снижения себестоимости при логистическом подходе к организации перевозок.

54. Производственный процесс на транспорте. Понятие организации перевозочного процесса.

55. Способы повышения эффективности функционирования элементов организации.

56. Объединение компонентов: роль в организации и возможные результаты.

57. Организация перевозок грузов: принципиальная схема, аспекты.

58. Провозная возможность перевозочного комплекса (потенциальная, реальная).

59. Перевозочный комплекс: звенья, основные компоненты.

60. Синергетика: определение, основные понятия.

61. Синергизм. Синергетический эффект.

62. Исходные положения синергетики; их характеристика.

63. Смешанное, прямое смешанное сообщение: определение, характеристика, примеры.

64. Мультимодальное, интермодальное сообщение. Развитие интермодальных технологий перевозок.

65. Виды интермодальных технологий перевозок; их краткая характеристика.

66. Контейнерные и пакетные перевозки: общая характеристика.

67. Контейнер: определение, основные функции и характеристики.

68. Транспортный пакет: операции процесса формирования. Технология формирования пакетов в России и за рубежом.

69. Трейлерные, контрейлерные перевозки: общая характеристика.

70. Транспортные коридоры: основные определения; особо значимые для России направления.

71. ТМО: краткая характеристика, назначение, основные элементы.

72. Простейший поток требований в СМО.

73. Время обслуживания в задачах массового обслуживания.

74. СМО. Структурная схема.

75. Классификация СМО.

76. СМО как абстрактная система.

77. Экономические показатели эффективности СМО.

78. Виды моделирования СМО; их краткая характеристика.

79. Основные группы показателей работы транспорта; характеристика.

80. Факторы, определяющие экономические показатели работы транспорта.

81. Себестоимость перевозок. Структура себестоимости перевозок.

82. Методы расчета себестоимости перевозок.

83. Операции перевозочного процесса (начально-конечные, движенческие).

84. Зависимости себестоимости и эксплуатационных расходов на движенческие и начально-конечные операции; формулы, графическое изображение.

85. Капиталовложения: понятие, виды. Сравнения капиталоемкости видов транспорта.

86. Понятие стоимости грузовой массы; ее сокращение.

87. Скорость и сроки доставки грузов: краткая характеристика и сравнение по видам транспорта.

88. Показатель производительности труда на транспорте.

89. Основные принципы выбора видов транспорта.

90. Транспортные затраты грузовладельцев: основные группы; экономические последствия выбора варианта перевозок.

Приложение

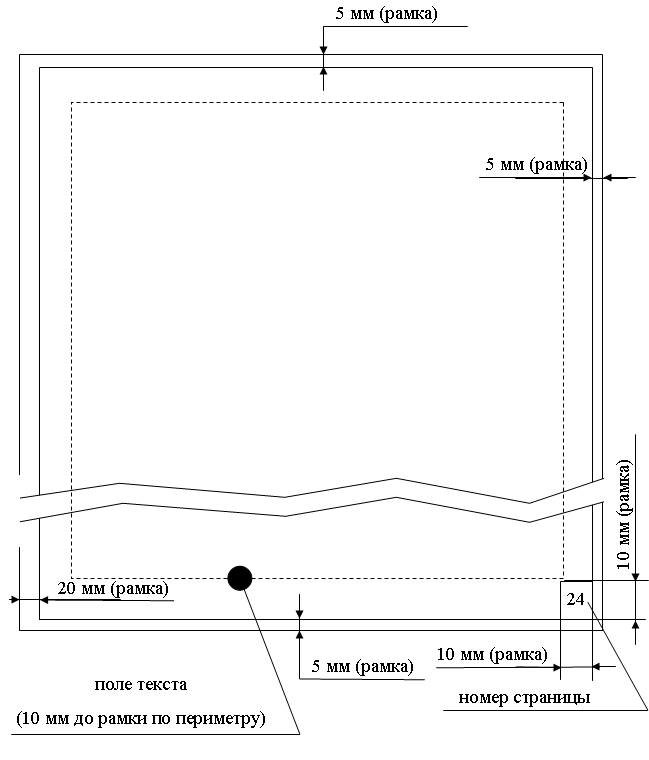

Пример оформления текста контрольной и курсовой работы

|

ЛИТЕРАТУРА

1. Грузовые автомобильные перевозки: учебник для вузов / , , . – 2-е. изд., стер. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 560с.

2. Единая транспортная система: учеб. для вузов / [и др.]; под ред. . - 2-е изд. с изм. и доп. – М.: Транспорт, 2001. –303 с.

3. Троицкая, транспортная система / , . – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 240 с.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Информация о дисциплине....................................................................... 3

1.1. Предисловие........................................................................................ 3

1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы........................... 4

2. Рабочие учебные материалы..................................................................... 6

2.1. Рабочая программа............................................................................ 6

2.2. Тематический план дисциплины........................................................ 15

2.3. Структурно-логическая схема дисциплины...................................... 21

2.4. Временной график изучения дисциплины......................................... 22

2.5. Практический блок............................................................................ 23

2.5. Балльно-рейтинговая оценка знаний................................................. 22

3. Информационные ресурсы дисциплины.................................................. 26

3.1. Библиографический список................................................................ 26

3.2. Опорный конспект.............................................................................. 27

3.3. Глоссарий............................................................................................ 96

3.4. Методические указания к выполнению лабораторных работ.......

3.5. Методические указания к проведению практических занятий......

4. Блок контроля освоения дисциплины....................................................

4.1. Задание на контрольную работу и методические указания

к ее выполнению.....................................................................................

4.2. Задание на курсовую работу и методические указания

к её выполнению.....................................................................................

4.3. Текущий контроль...........................................................................

4.4. Итоговый контроль.........................................................................

Приложение................................................................................................

Редактор

Сводный темплан 2010г.

Лицензия ЛР № 000 от 14.02.97

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.07.953.П.005641.11.03 от 01.01.2001 г.

Подписано в печать Формат 60х84 1/16

Б. Кн. – журн. П. л. Б. л. Изд-во СЗТУ

Тираж Заказ

Северо-Западный государственный заочный технический университет

Издательство СЗТУ, член Издательско-полиграфической ассоциации университетов России

Санкт-Петербург,

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |