Теперь относительно двух сцен собрания богов. По нашему мнению, две сцены собрания богов оправданы как структурной, так и смысловой необходимостью. Как известно, на первом собрании Афина предлагает Зевсу план действия, но сам громовержец еще не вынес решения. В речи Афины содержатся две части. В первой части она просит Зевса послать Гермеса к нимфе Калипсо, а во второй — по собственной инициативе собирается отправиться на остров Итаку, чтобы настроить Телемаха на поиски следов Одиссея, и ήδ’ ινα μιν κλέος εσθλον εν ανθρώποισιν εχησιν (Ι.95). Здесь явно чувствуется, что центральным событием является возвращение Одиссея и, следовательно, для его осуществления нужна воля Зевса. Что же касается [119] Телемаха, то для урегулирования этого второстепенного дела не требуется вмешательства громовержца. Достаточно и того, чтоб Зевс был благосклонно настроен к нему. Соответственно, речь Афины готовит слушателя к двум эпизодам — к миссии Гермеса к Калипсо (с результатами этой миссии) и к миссии Афины к Телемаху (с результатами этой миссии). Описание этих двух эпизодов, согласно структуре гомеровского эпоса, должно быть дано в двух блоках, в двух структурных единицах — в «Телемахии» и в «Возвращении Одиссея», однако эпос не дает возможность строить действие посредством чередования отдельных сцен двух блоков.5) Поэтому рассказ о возвращении Одиссея начинается после того, как осуществляется одна часть цели Афины — отправить Телемаха в Спарту и Пилос за сведениями об отце, чтоб он завоевал κλέος εσθλον в народе. И действительно, в конце IV песни намерение женихов подстеречь и убить Телемаха свидетельствует о том, что в нем они видят независимую личность, достойного защитника доброго имени отца. Переход к центральному эпизоду — возвращению Одиссея,— естественно, требовал какую-то связующую ступень. Поэтому поэт вносит в поэму второе собрание богов. Естественно возникает вопрос — почему здесь не упоминается о первом собрании богов. Причина, по нашему мнению, чисто этического характера. В первой песни Зевс, хотя и благосклонен к Одиссею, но ничего конкретного не говорит о его возвращении. В этом случае Афина предлагает ему свой план. Естественно, немедленное приведение в исполнение слов Афины:

«Пусть Гермес, вестник, Аргусоубийца,

будет нами послан на остров Огигию, чтобы как можно

быстрее нимфе прекраснокудрявой объявить решение неизменное».

(I.84-86)

никак не могло соответствовать божественной этике, ибо в таком случае распорядителем всеми событиями предстала бы Афина, Зевс же — лишь исполнителем ее желания. Здесь цель Афины — ввести Зевса в курс событий и подать ему правильную мысль в связи с возвращением Одиссея, а изречение «неизменного решения», которое должно немедленно свершиться, это уже дело самого Зевса. Поэтому ничего удивительного нет в том, что в начале V песни Афина не говорит конкретно о плане возвращения Одиссея, а лишь сетует на [120] положение Одиссея и Телемаха. Но тон ее категоричен и чувствуется, что об этом уже шел однажды разговор. Это подтверждается и словами Зевса (V.23-24). Вслед за этим Зевс предоставляет самой Афине уладить дела Телемаха, Гермеса же отправляет к Калипсо. В этом эпизоде его слова звучат как подобает верховному божеству. Он расширяет предложенный ранее Афиной план и сам предопределяет весь ход возвращения Одиссея. Это и логично, и одновременно является переходной ступенью от вводной части поэмы к центральным событиям.6) Что касается необходимости «Телемахии» с художественной точки зрения, то можно лишь заметить, что «Телемахия» подготавливает основные конфликты поэмы. Здесь уместно вспомнить принцип, примененный в «Илиаде» — в полную силу главный герой вступает в действие лишь тогда, когда уже подготовлен его выход на арену, когда становится необходимым его вмешательство в конфликт. Как известно, в «Илиаде», главная задача которой — описание гнева Ахилла, Пелид после первой песни надолго выходит из действия. До того, как он снова вступит в действие, поэма подготавливает нас к его появлению. Присутствие Ахилла, и что самое главное, необходимость его активного вмешательства в события чувствуется на протяжении всей поэмы. Все это накладывает на дальнейшее участие героя в «Илиаде» больший драматизм, еще более подчеркивает роль Ахилла в Троянской войне. С таким же мерилом следует подойти и к «Одиссее». Первые песни поэмы фактически подготавливают появление Одиссея на арену действия и показывают, сколь необходимо его возвращение на Итаку, какое тяжкое наказание ожидает женихов. Здесь экспонируются все, кто в дальнейшем выступит за или против Одиссея. Именно поэтому поступок Одиссея, сколь беспощадным бы он ни был, кажется слушателю или читателю правомерным. В данном случае мы имеем дело с тем же принципом «еще нет, но скоро», который столь убедительно выявлен Шадевальдтом в «Илиаде».7) Мы не остановимся на прооймионе «Одиссеи», так как бесконечно можно спорить о том, подразумеваются ли в I.1-21 строках те события, которые описаны в «Телемахии». Во всяком случае обращение ανδρα μοι εννεπε Μουσα — дает возможность поэту рассказать не только об одном мотиве — мотиве возвращения, как это было в «Илиаде» в случае гнева, но обо всех событиях, связанных с человеком, который [121] много странствовал после падения священной Трои. Надо учесть и то обстоятельство, что эпический поэт в прооймионе заостряет внимание лишь на том, что является главной задачей его повествования. В «Илиаде» основным является описание гнева Ахилла и поэтому в прооймионе ничего не говорится о многих значительных эпизодах поэмы. В «Одиссее» главное — возвращение Одиссея и соответственно в прооймионе и не должно быть речи об эпизодах «Телемахии».8)

Одни аналитики считают вставкой «Царство теней» (XI) или Νέκυια,9) другие — выделяют из «Царства теней»10) лишь отдельные части. Путешествие Одиссея в царство Аида, как отмечают некоторые, по своему характеру разнится от гомеровского эпоса в целом и, вероятно, является переработкой ранее существовавшей поэмы. В нем встречаются детали, соответствующие поэмам определенного рода, цель которых — передать представления древних о катабасисе и царстве Аида. Богатая мифологическая информация, разбросанная в отдельных частях «Царства теней» (XI.568-627; XI.225-330), явно соответствует каталогообразному эпосу Гесиода, а во фрагменте о Тиресии чувствуется дух сказаний фиванского цикла. Исходя из этого, одни требуют полного изъятия «Царства теней» из «Одиссеи», а другие — лишь отдельных, негомеровских мест, тех частей, которые не связаны непосредственно с героями троянского цикла. Следует отметить одно обстоятельство: если допустить, что «Царство теней» — оригинальная часть поэмы, то надо полагать, что Гомер не мог бы ограничиться описанием в ней встреч Одиссея лишь с тенями матери и друзей. Вполне естественно, что поэт использовал бы эту весьма оригинальную сцену для представления других теней, дал бы слушателям информацию о героях других циклов. Да и с логической точки зрения не было бы оправдано, если б Одиссей рассказал феакам лишь о героях Троянской войны. Ведь до того момента, когда царь феаков попросил Одиссея рассказать о его встрече именно с тенями друзей, Лаэртид не мог знать, что более всего интересовало Алкиноя. На то, что в «Царстве теней» в крайнем случае можно говорить лишь об интерполяции отдельных, незначительных деталей, указывает, как нам представляется, вполне определенная структура данной части поэмы, в которой выявляются характерные для всего гомеровского эпоса закономерности композиционной симметрии. [122]

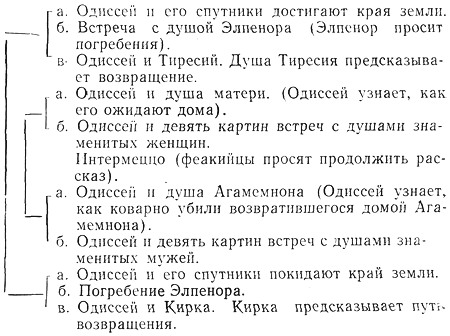

Центром «Царства теней», несомненно, является интермеццо (328-384), которое делит Νέκυια на две абсолютно равные части. Здесь — переход от т. н. «женского каталога» к «каталогу мужчин». Этому предшествует первая часть встреч Одиссея с тенями умерших — его встречи с душами женщин. Соответственно рассказу Одиссея, здесь можно выделить 10 картин, 10 эпизодов.11) За интермеццо следуют встречи Одиссея с тенями мужчин. И в этом случае можно выделить 10 картин, 10 эпизодов. Первая тень в «каталоге женщин» — тень матери Одиссея. Из беседы с матерью — и это значительно — Одиссей узнает, с каким нетерпением ждут его дома, в особенности жена и сын. Этой сцене можно противопоставить встречу с тенью Агамемнона из «каталога мужчин». Картине всеобщего ожидания, нарисованной матерью Одиссея, противопоставляются сцены трагической смерти возвратившегося домой Агамемнона, вероломства его жены и предостережения Атрида быть Одиссею осторожным. Вслед за этими основными встречами, в «женском каталоге» следуют встречи с знаменитыми женщинами, а в «каталоге мужчин» — с тенями известных героев. Примечательно, что как в женском, так и в мужском каталогах, исключив эпизоды встреч с тенями матери и Агамемнона, — по 9 подобных картин. В «каталоге женщин»: 1) Тиро, 2) Антиопа, 3) Алкмена и Мегара, 4) Эпикаста, 5) Хлорида, 6) Леда, 7) Ифимедея, 8) Федра, Прокрида, Ариадна, 9) Майра, Климена, Эрифила. В «каталоге мужчин»: 1) Ахилл, 2) Аякс, 3) Минос, 4) Орион, 5) Титий, 6) Тантал, 7) Сизиф, 8) Геракл, 9) Тезей и Пиритой. Правда, Одиссею не довелось видеть тени Тезея и Пиритоя, но так как в своем желании встретиться с другими героями он особо выделил Тезея и Пиритоя, то можно допустить, что этот момент несет определенную функцию в симметричной композиции «Царства теней». Это и есть собственно «Царство теней», содержащее эпизоды, которые следуют за встречей Одиссея с Тиресием, открывающим герою секрет того, как могут узнать его. Этой части предшествует эпизод, который можно представить в единстве следующих сцен: 1) Одиссей достигает царства теней; 2) душа Элпенора просит погребения; 3) Одиссей и Тиресий — предсказание Тиресия. Заслуживает внимания то, что длинная беседа с тенью Элпенора (с детальным описанием гибели Элпенора) подготовлена еще в предыдущей песни довольно кратким известием о его смерти. Что же касается данного эпизода, то он завершается, как было сказано, [123] встречей с тенью Тиресия. Последний предсказывает Одиссею, каким будет его возвращение. Этот эпизод можно считать переходным на пути Одиссея в царство Аида — кульминационной точкой всех странствий Одиссея.

Прежде чем впустить Одиссея в «Царство теней», автор показывает, как герой постепенно отдаляется от реального мира и переходит в пределы ирреального мира, пока наконец не достигнет царства теней — абсолютно противоположного царству смертных. После этого должен наступить перелом в маршруте, ибо идти дальше в этом направлении (к ирреальному) больше нельзя — Одиссей достиг вечной обители душ. Единство типологически схожих сцен создает эпизод, который следует за «Царством теней» и в котором намечается путь возвращения Одиссея к жизни: а) Одиссеи отправляется из царства теней, б) погребение Элпенора, в) Кирка описывает Одиссею путь возвращения. Схема взаимоотражающих сцен «Царства теней» будет выглядеть следующим образом:

Такая же симметрия характерна, по нашему мнению, для всего маршрута Одиссея, который начинается и заканчивается населенной реальными людьми страной. Центром этого маршрута, несомненно, является «Царство теней».12) [124] Все это органично связывает «Царство теней» со всей поэмой в целом.

Некоторые исследователи видят следы деятельности «обработчика» и в образе Φеоклимена.13) Прорицатель из Арголиды Феоклимен впервые появляется в XV песни. Здесь он встречается с Телемахом, здесь же даны его генеалогия и тщательное экспонирование. Это, по мнению Пейджа, должно быть предпосылкой того, что впоследствии Феоклимен должен сыграть значительную роль в поэме. Он же впоследствии появляется в поэме всего лишь два раза и ничего нового фактически не говорит слушателям «Одиссеи»; и без него уже все известно. Он не вносит никакого вклада в развитие действия. Это обстоятельство должно указывать на то, что у Феоклимена нет определенной функции в произведении. Если это так, то органичную связь Феоклимена с поэмой придется поставить под сомнение — не ввел же бы автор в эпос посредством столь обширного экспонирования героя, у которого нет никакой конкретной функции. По мнению Пейджа, Феоклимен является преображением первоначальной маски самого Одиссея. В ранней версии поэмы Одиссей появлялся на Итаке в маске прорицателя. Впоследствии же его образ преобразился в образ Феоклимена.

А. Лески, который также считает функцию Феоклимена не совсем ясной, предполагает: «образ Феоклимена является явным примером того, как мы должны учитывать при суждении об Одиссее многочисленные, вытекающие из ранних форм черты».14)

Согласно новейшим исследованиям Торнтона15) и Эрбзе,16) функцию Феоклимена вовсе не следует считать туманной. Его включение в действие подготовлено уже в «женском каталоге» «Царства теней». В XI.281... рассказывается о Хлориде, жене Нелея, ее детях и особо о ее прекрасной дочери Перо, на которой многие мечтали жениться. Но Нелей прочил ее только тому, кто похитил бы быков из стада Ификла. Лишь один беспорочный вестник (μάντις αμύμων) взялся за это трудное дело. Но боги, ниспослав на вестника тяжелую участь, помогли пастухам поймать его. Он в течение целого года был пленником Ификла. Его освободили лишь после того, как он поведал все, что сообщил ему бог. Исполнилась воля Зевса. Торнтон отмечает, что в этом фрагменте нигде не упоминается имя «беспорочного прорицателя». Но в XV песни, там, где появляется Феоклимен, рассказ [125] продолжается. Мы узнаем настоящее имя прорицателя — Мелампод и все то, что случилось позднее. Становится известным также и то, что именно его потомком является прорицатель Феоклимен. Хотя в данном фрагменте упоминается имя Мелампода, зато Перо представлена без имени, лишь как дочь Нелея. Рассказ, начатый в XI песни, завершается в XV. Торнтон довольно убедительно показывает, что эти два фрагмента взаимодополняют друг друга.17)

Итак, появление Феоклимена подготовлено уже XI песнью. Что же касается функции Феоклимена в «Одиссее», то она ничем не отличается от обычной роли прорицателя. Своим ясновидением относительно того, что Одиссеи находится где-то поблизости, он вносит драматизм в действие. Фактически его прорицание обращено к тем, кто еще не знает о возвращении Одиссея. Его слова, иррациональные по своему характеру (особенно предсказание в XX песни), точно так же подготавливают к разразившейся во дворце Одиссея драме, как и предсказание прорицателя в аттической трагедии, создающее усилением иррационального момента фон для трагической развязки. Именно поэтому не следует делать предположений об особой роли Феоклимена в догомеровском эпосе, нашедшей в «Одиссее» лишь слабое отражение. Феоклимену в поэме уделено то место, которое ему принадлежит как ясновидцу и свою роль он играет довольно искусно, точно так же, как Кассандра в «Агамемноне» Эсхила или Тиресий в трагедиях Софокла.18) К тому же он не стоит особняком в «Одиссее». Почву для его появления в поэме подготавливают своими предсказаниями сперва Галитерс, а затем Тиресий. По Эбрзе интересную параллель можно провести и с Пулидамасом «Илиады», предсказывающим близкую беду троянцев в XVIII.254-283.19)

Скептическое отношение вызывают у некоторых исследователей и сцены узнавания и преображения Одиссея.20) По их мнению, противоречия начинаются уже с XVIII.158...

«Тут светлоокая дочь громовержца вложила желанье

В грудь Пенелопы, разумной супруги Лаэртова сына.

Выйти, дабы, женихам показавшись, сильнейшим желаньем

Сердце разжечь им, в очах же супруга и милого сына

Боле, чем прежде, явиться достойною их уваженья». [126]

Во сне Афина делает Пенелопу привлекательней, чем она была. За этим следует короткая беседа матери и сына, а далее ответ Пенелопы на комплимент Эвримаха. Пенелопа вспоминает момент разлуки с Одиссеем, слова супруга, что если он не вернется, то после возмужания сына она может уйти из дома и выйти замуж. И вот:

«......все уж исполнилось. Скоро,

Скоро она, ненавистная ночь ненавистного сердцу

Брака наступит для бедной меня, всех земных утешений

Зевсом лишенной».

(XVIII.271-274)

Пенелопа выражает сожаление, что забыт старый обычай, по которому женихи, оспаривающие руку знатной и богатой дамы, сами пригоняли скот и приносили богатые дары. Услыхав это, переодетый нищим,

«...возликовал многострадальный божественный Одиссей,

Ибо от них (женихов) выманивала дары (Пенелопа), расслабляя им души

Сладкими словами, а разум клонил ее к другому желанию».

(XVIII.281-283)

По мнению исследователей, эта сцена полна противоречий. Во-первых, непонятно внезапное решение Пенелопы явиться перед женихами и обнадеживающими словами выманивать у них дары. Вызывает удивление и то, что после двадцатилетнего ожидания, именно тогда, когда появились реальные признаки возвращения Одиссея, его супруга вдруг решает выйти замуж. Но более всего странным кажется то, что Одиссей радуется словам Пенелопы, хотя ему, по сути дела, не должно быть известно, что Пенелопа в данном случае говорит одно, а думает о другом. Далее следует встреча Одиссея и Пенелопы в XIX песни. Примечательно, что Лаэртид, выдав себя за старого друга Одиссея, почти сообщает Пенелопе о том, что Одиссей вернется

«Прежде, чем месяц наставший сменен наступающим будет».

(XIX.307)

Если принять во внимание, что на второй день (по XXI.258; XX.276-278) был праздник Аполлона, который устраивался лишь в первый день месяца, то слова Одиссея можно истолковать так: «Одиссей вернется сегодня!».21) Хотя у Пенелопы [127] было полное основание поверить переодетому нищим Лаэртиду, ибо он сумел убедить ее в том, что хорошо знал Одиссея, она, выразив кратко и туманно желание вновь встретиться с мужем, внезапно перевела разговор на совершенно другую тему, заявив, что, видно, ей все же не избежать замужества. Здесь Одиссей почему-то изъявил желание, чтобы ноги ему помыла какая-нибудь старая служанка; конечно, он имел в виду Эвриклею. Узнав Одиссея, Эвриклея желает обрадовать сидящую там же Пенелопу, но та, отвлеченная Афиной, не слышит ее слов. Одиссей вмиг останавливает Эвриклею и запрещает ей разглашать его возвращение. Няня подчиняется ему.

Затем следует вторая беседа Пенелопы и Одиссея. Пенелопа вновь затрагивает вопрос о своем замужестве, хотя ее сон предсказывает скорое возвращение Одиссея; она собирается устроить соревнование в стрельбе из лука, заявив, что станет женой того, кто натянет лук Одиссея и выйдет победителем в стрельбе. Одиссей советует ей не откладывать соревнования. Женихи тщетно стараются натянуть лук (XXI). Антиной предлагает прекратить соревнование. Тогда Одиссей просит разрешить и ему натянуть лук. Но Антиной советует ему довольствоваться тем, что он находится среди них (288-310). В дело вмешивается Пенелопа. Она заявляет, что нельзя отказывать гостю, тем более, что даже в случае победы, нищий не может претендовать на руку царицы. За этим следует короткая беседа Пенелопы и Эвримаха. Одиссею решили дать лук. Но внезапно Телемах, заявив, что он сам позаботится дать Одиссею лук, отправляет мать в ее комнату и советует ей заняться женскими делами. Удивленная Пенелопа подчиняется. Далее следует эпизод избиения женихов.

В последовательности вышеизложенных сцен часть исследователей видит ряд противоречий: несоответствие решения Пенелопы с создавшейся ситуацией, реакция Одиссея на ее слова, желание Одиссея, который не хочет быть узнанным, чтобы именно Эвриклея омыла ему ноги, непонятная невнимательность Пенелопы к словам Одиссея-нищего о возвращении супруга, раздвоение мотива в эпизоде вручения лука Одиссею (требует Пенелопа, требует Телемах).

Однако, по мнению некоторых, несоответствия на этом не кончаются. Опознание Одиссея происходит постепенно: вначале Пенелопа не может поверить, что это ее супруг, ее не убеждают ни слова Эвриклеи, ни упреки Телемаха; не верит она и тогда, когда перед ней предстает особо разукрашенный Афиной Одиссей... И лишь после того, как он открывает их супружескую тайну, Пенелопа обнимает своего мужа. Здесь как бы чувствуется смешение различных версий [128] возвращения Одиссея. Особо подчеркивается исследователями то, что в XXIV песни во «Втором царстве теней» душа Амфимедона заявляет Агамемнону, что женихи погибли по совместному плану супругов, хотя из предыдущих песен читатели прекрасно помнят, что Пенелопа ничего не знала об этом плане.

В гомерологии считается спорным и вопрос видоизменений Одиссея в поэме. Возвратившемуся на Итаку Одиссею Афина обещает так изменить внешность, «чтоб не был никем ты узнан» (XIII.397). И действительно, лишь только она дотронулась до него своим жезлом,

«Разом на членах его, вдруг иссохшее, сморщилось тело,

Спали с его головы златотемные кудри, сухою

Кожей дряхлого старца дрожащие кости покрылись,

Оба столь прежде прекрасные глаза подернулись струпом,

Плечи оделись тряпицей, в лохмотье разорванным, старым

Рубищем, грязным, совсем почерневшим от смрадного дыма.

Сверх же одежды оленья широкая кожа повисла,

Голая, вовсе без шерсти...»

(XIII.430...)

Так Афина придала Одиссею облик нищего. В этом обличье он выступает лишь на протяжении нескольких песен. В последующем же Одиссей просто-напросто постаревший со временем человек, сильно изменившийся, но узнать его все-таки можно. Например, в XVIII.67... явно чувствуется, что он сохранил былую осанку. Именно поэтому Эвриклея говорит ему:

«Странников бедных немало в наш дом приходило; но сердце

Мне говорит, что из них ни один (с удивленьем смотрю я)

Не был так голосом, ростом, ногами, как ты с Одиссеем

Сходен».

(XIX.379...)

А также в XXI.334... Пенелопа говорит об Одиссее:

«Этот же странник, и ростом высокий, и мышцами сильный,

Родом не низок: рожден, говорит он, отцом знаменитым».

А еще до того Филотий, увидев Одиссея, отмечает:

«С виду он бедный скиталец, но царственный образ имеет».

(XX.194)

И наконец, известно, что Эвриклея его узнала по рубцу на ноге, а Пенелопа без всякого магического превращения [129] Одиссея с помощью жезла Афины отметила, что он очень похож на ее супруга, хотя все же решила устроить ему более надежный экзамен. Надо отметить и то, что омоложение Одиссея в XXIII песни происходит не с помощью жезла Афины, а после его омовения в ванной.

Все это и ряд менее значительных моментов дают возможность определенной части исследователей скептически отнестись к органичному единству сцен преображения и узнавания Одиссея. Одни видят здесь почерк интерполятора, другие же — попытку объединения разных версий в «Одиссее». В данном случае мы не займемся детальным разбором вопроса, а ограничимся лишь несколькими общими замечаниями, ибо в последнее время Эрбзе дал довольно убедительную унитаристическую интерпретацию данных сцен и критический обзор аргументов аналитиков.22)

Начнем с того, что, при рассмотрении вышеупомянутых сцен, подчас совершенно не принимают во внимание роль поэтической условности в гомеровском эпосе. Нередко информацию каждой гомеровской строки рассматривают как твердое научное положение и малейшую несогласованность считают аргументом аналитического плана, почему-то забывая о том, что художественное творчество имеет свою логику, свои законы. Главное, чтобы то или иное место произведения убедило читателя или слушателя, вызвало в нем соответствующие характеру данного эпизода или пассажа реакции и эмоции. Если произведение достигает этой цели, то, следовательно, оно — образец подлинно высокого творчества.

Рассмотренные места «Одиссеи» не вызывают чувства алогичности или противоречивости у слушателя (или читателя). Напротив, даже самые фантастические места волнуют читателя своей правдивостью, необычайно точной передачей движения человеческой души. Это — следствие того, что поэма построена по стройной поэтической логике, опирающейся на закономерности художественного, а не научного мышления. В этой связи примечательно замечание Аристотеля («Поэтика», 1460а, XXIV), согласно которому, Гомеру удавалось сказать убедительно ложь, оставаясь даже при описании самых невероятных ситуаций вполне логичным с поэтической точки зрения.

Достаточно подойти к поэме с точки зрения научных критериев, как то, что столь убедительно и естественно в ней, покажется туманным и противоречивым. С другой стороны, если бы поэт руководствовался лишь строгой логикой филологического анализа, то «Одиссея» получилась бы [130] довольно неинтересной и неестественной с художественной точки зрения поэмой.

Рассмотрим, с учетом сказанного, эпизод выступления Пенелопы перед женихами. Несомненно, что план Афины — Пенелопа должна «сердце разжечь» у женихов, и в то же время явиться более достойной, чем прежде, перед мужем и сыном — имеет вполне определенную художественную функцию. Если до сих пор участие Пенелопы в поэме было весьма скромным (выступала лишь в роли любящей матери и верной, соскучившейся по мужу жены), то после импульса Афины возникает возможность втянуть ее в действие в полную силу. Однако не следует забывать и о том, что с этого момента Пенелопа фактически выполняет волю и план Афины. Поэтому ее решение выйти замуж мотивировано не желанием самой Пенелопы, а полученным от богини импульсом. Естественно, «разжечь сердце» женихов Пенелопа могла, лишь дав им более или менее конкретное обещание. Этим достигается дальнейший накал действия в произведении. Все идет к тому, чтобы началось соревнование между женихами Пенелопы. Использовав этот столь характерный для народной сказки мотив, поэт дает своему герою возможность включиться в состязание ради руки красавицы Пенелопы. С другой стороны, описывая в XIX красоту жены Лаэртида, ставшей с помощью Афины еще привлекательней, и ее категоричное решение выйти замуж (хотя слушатель хорошо знает, что за всем этим стоит Афина), Пенелопа — как конечная цель возвращения Одиссея — приобретает совершенно определенное, соответственное создавшейся ситуации значение. Она напоминает нам ту красу-девицу из народных сказок, ради руки которой обычно устраиваются состязания. Все это придает должный драматизм действию. Представим, что поэт поступил бы иначе: Пенелопа не вышла бы к женихам, или появилась бы лишь после того, как узнала бы тайно вернувшегося своего супруга, они бы вместе составили коварный план избиения женихов, она обманом выудила бы у них дары и, наконец, вполне сознательно отправила бы их на верную погибель, предложив принять участие в состязании. В данном случае действие потеряло бы драматизм, образ Пенелопы утратил бы свою прелесть и в мести Одиссея не было бы ничего интересного, а сюжет развивался бы без всякого напряжения. Или же представим, что реакция Одиссея на слова Пенелопы (XVIII.275...) была бы иная, и он бы выразил возмущение. Было бы это более убедительным с художественной точки зрения? Разве Одиссей, выслушавший речь своей жены, полную тоски по мужу, почувствовавший, что это требование может вновь наполнить его почти опустошенный дом богатством, и прекрасно знавший, что он вскоре [131] отомстит женихам и что для жены его возвращение будет самым большим счастьем, не имел основания на ту реакцию, которая описывается в XVIII.281...? И наконец, каков бы ни был смысл слов: νόος δε οι αλλα μενοίνα («а разум клонил ее к другому желанию»), факт, что с художественной точки зрения этот пассаж вполне убедителен. Данная фраза («а разум клонил ее к другому желанию»), точна она или нет с научной точки зрения, вполне реальна и соответствует в данном случае ситуации, так как подводит итог причине радости Одиссея и уточняет ее, а у Одиссея, с точки зрения поэтической логики, как было сказано выше, не было основания для иной реакции на слова Пенелопы. Также, очевидно, вполне разрешим и вопрос двойной мотивировки (Пенелопой и Телемахом) вручения лука Одиссею. В этом эпизоде Пенелопа сыграла свою роль. Надо было вывести ее из действия, так как впоследствии начинался эпизод беспощадного избиения женихов, где женщине не место. В данном случае партия Телемаха служит удалению Пенелопы с арены действия. Как думается, нетрудно объяснить и различие между информацией души Амфимедона (XXIV) и реальными событиями: Амфимедон описывает события так, как их могли воспринять женихи, которые имели полное основание предположить, что их избиение было результатом совместно выработанного Одиссеем и Пенелопой плана,23) ибо у них не было никакой возможности узнать всю правду. С другой стороны, в общем построении поэмы избиение женихов действительно является следствием совместного действия Одиссея и Пенелопы, так как оба следуют планам Афины — Пенелопа неосознанно, Одиссей же вполне осознанно. Соответственно, их действие согласованно.

Как представляется, после этого аргументы аналитиков можно опровергнуть и в вопросе преображений Одиссея. Афина преобразила облик Одиссея. Ее слова: «Чтобы не был никем ты узнан» — не следует понимать буквально. Само собой разумеется, что Афина и автор предусматривают, что Одиссей должен быть узнан хоть частью своих благожелателей, чтоб иметь возможность осуществить свой замысел. К тому же, в сцене его преображения (XIII) ничего не говорится об изменении его голоса или вообще телосложения. Афина не должна была лишить его всех признаков благородного происхождения и былой стати, тем более, что он собирался выдать себя за близкого друга Одиссея. Поэтому то, что Пенелопа и женихи замечают в нем следы былого благородства и статности, не противоречит преображению Одиссея в XIII песни. Не противоречит данным XIII песни [132] и то, что Эвриклея в голосе, осанке и ногах гостя видит сходство с Одиссеем, а по рубцу на ноге узнает его. То, что Одиссей и после XIII песни представляется автору поэмы в облике старца, в которого его превратила Афина, подтверждается, как уже отмечалось в гомерологии, и словами Эвримаха в XVIII, который так отзывается о внешности Одиссея:

«...не от факелов так все сияет

Здесь, но от плеши его, на которой нет волоса боле».

(XVIII.354-355)

Именно в этих сценах насмешек женихов над Лаэртидом и происходит превращение Одиссея-нищего в грозного мстителя. Однако совершается это не посредством нового магического преображения, а постепенным выявлением во внешне постаревшем и ослабевшем теле Одиссея следов былой мощи. Все это подготавливает слушателя к эпизоду мщения, ко всем дальнейшим действиям Одиссея-мстителя.

Не противоречит преображению XIII песни и сцена омовения из XXIII. Афина возвращает Одиссею его внешность, но не с помощью жезла, а окроплением его головы всяческими прелестями. Здесь мы опять-таки имеем дело с поэтической условностью. Вторичное вмешательство Афины посредством жезла, по мнению Эрбзе, придало бы неестественность целой сцене. Поэтому она с помощью уже других средств возвращает Одиссею отнятую в XIII песни внешность. Это совершается постепенно, естественно, в процессе омовения.24)

Как нам представляется, возможно даже, что в сцене этого всеобщего омовения и обновления осмыслено и очищение мстителей от убийства. Однако важнее всякой интерпретации то, что каждый рассматриваемый нами эпизод узнавания или преображения убеждает слушателя (или читателя) своей поэтической логикой.

К спорным местам поэмы относится также сцена и перепрятывания оружия.25) В XVI.281... Одиссей, узнанный сыном с помощью Афины, предлагает Телемаху план, согласно которому, получив знак от отца, он должен перепрятать оружие. Но в XIX песни, где описан момент перепрятывания оружия, действие развивается в ином плане. Женихи отправляются спать, а Одиссей и Телемах при свете светильника Афины прячут оружие. Примечательно, что Одиссей здесь фактически повторяет большую часть данного ранее Телемаху совета (XVI.286-294 = XIX.5-13). [133]

В XIX песни заменена лишь 10 строка и вместо ενι φρεσιν θηκε Κρονίων XVI песни, здесь читаем ενι φρεσίν εμβαλε δαίμων. Так же в XIX всему этому пассажу предшествует отличная от XVI строка: Τηλέμαχε, χρη τεύχε’αρήια κατθέμεν εισω.

Несомненно, здесь, действительно, противоречие. Это можно объяснить следующими причинами:

1) В XVI или XIX песни мы имеем дело с работой интерполятора или «обработчика».

2) При формировании сцены XIX песни автор упустил из виду отдельные детали XVI.

3) Поэт сознательно заменил некоторые детали XVI песни в XIX.

4) При формировании данных сцен поэт учитывал две разные эпические традиции перепрятывания оружия.

Из этих четырех возможностей первая — самая маловероятная, ибо при сопоставлении совета Одиссея, данного Телемаху в XVI, и эпизода перепрятывания оружия в XIX, становится ясным, что автор соответствующего эпизода XIX песни прекрасно знал данные XVI, и наоборот. Это подтверждается полным соответствием отдельных строк обоих эпизодов. Маловероятно, что «обработчик» не обратил бы внимания на то противоречие, которое могло возникнуть вследствие его деятельности. Что касается остальных возможностей, то реальнее предположить, что поэт сознательно заменил план XVI песни в XIX. Эрбзе довольно убедительно показал, что в ряде случаев для «Одиссеи» характерны различия в родственных, связанных друг с другом сценах. Здесь можно выделить два основных типа различий: 1) факт, упомянутый вторично, не полностью повторяет детали первого описания; 2) действие не соответствует (или почти не соответствует) предварительному сообщению (Ankundigung).26) Сейчас трудно говорить о том, что являлось основой подобного положения. Возможно, в данных случаях поэту важны не отдельные детали описанного факта (или объявления), а сам факт (или объявление) в целом. Исходя из конкретного эпизода или ситуации, он так меняет некоторые детали в нем, что не причиняет вреда общему развитию композиции поэмы.27)

Особенно горячий спор вызывает среди исследователей финал «Одиссеи». Приведенный нами выше структурный анализ показывает, насколько органично финал связан со всей поэмой в целом. Поэтому мы остановимся лишь на тех [134] аргументах, которые, казалось бы, могут препятствовать подобному утверждению.28)

Следует отметить, что почти все аргументы, которые сегодня вызывают сомнения исследователей, были выставлены еще древними греками и связаны с деятельностью александрийских филологов. В современной же науке происходит лишь их модификация и дополнение.

Можно было бы выделить следующие основные аргументы аналитического плана:

1) В схолиях «Одиссеи» в связи с XXIII.296 встречаем следующее определение:

а) ασπάσιοι λέκτροιο. απαστως και επιθ υμητικως υπεμνήσθ ησαν του πάλαι της συνουσίας νόμου. ’Αριστοφάνης δε και ’Αρίσταρχος περας της ’Οδυσσειας τουτο ποιουνται. MV Vind (133).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |