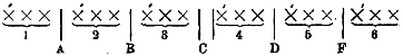

Следует полагать, что если для этого варианта гексаметра было также характерно деление строки на колоны (или сегменты), то вместе с главной цезурой С он мог иметь две цезуры А или В в первой, D или F — во второй части строки. Исходя из принципа симметрии, в данном случае, как правило, каждая строка могла бы делиться на четыре колона.

Как было уже сказано, наличие тех законов квантитативных чередований, которые характерны для греческого гексаметра, очевидно, было несвойственно эгейскому. В эгейском стихе, как думается, определяющими моментами были количество слогов и ритм. Что же касается греческого [239] дактиля или заменяющего его спондея, они, очевидно, являлись имитацией эгейской трехсложной ритмической группы, имеющей арсис на начальном слоге. Следовательно, эгейский прототип дактилического гексаметра, очевидно, следует представлять восемнадцатисложной стихотворной строкой, ритм которой образован чередованием слогов с повышением (арсис) и понижением (тесис) голоса, соответствующим дактилическому ритму. Не исключено, что усечение конечного слога в греческом в некоторой степени отражало тенденцию к убавлению слогов в самом эгейском варианте гексаметра. Но поскольку здесь стихотворная строка опиралась на устойчивое количество слогов и принцип симметричного деления строки, то усечение слога в одной части строки должно было бы обязательно вызвать усечение и в другой. В таких случаях эгейский размер мог быть шестнадцатисложным. Однако все рассуждения об эгейском прототипе гексаметра останутся крайне гипотетичными, если не выясним, что в эгейских языках или в тех языках, которые могут иметь определенное отношение к эгейскому, действительно встречаются стихотворные размеры, имеющие подобный ритм и аналогичную структуру и что дактилический ритм действительно естествен для них.

Как известно, различные народы имеют различное, своеобразное чутье ритма, которое находит свое выражение во всех сферах творчества данного народа, имеющих отношение к ритмическому началу: языке, музыке, хореографии.

Именно поэтому, чтобы выяснить, органичен ли ритм, использованный в стихотворном размере, для того или иного народа, следует учесть и те стороны творчества этого народа, в которых также выявляются ритмические инстинкты, ибо «ритм языка, так же как и музыки и танца, нередко продета ют вместе. Следовательно, мы не должны выводить их друг из друга, а считать лишь происшедшими от одного источника».32) Этот источник — не что иное, как склонность данного народа к определенному ритму. С этой точки зрения интересно исследование древнейшего грузинского и вообще кавказского стихосложения. Если правильно предположение, что иберийско-кавказские племена в древнейшие времена имели определенное соприкосновение с народами Средиземноморья, и в первую очередь с догреческими, эгейскими племенами, что находит свое подтверждение и в языковых параллелях,33) то не должно быть лишено для нас интереса и сравнительное изучение проблем стихосложения. Если учесть, что эгейские языки дошли до нас лишь в крайне фрагментарном виде, то значение подобной работы как для кавказологии, так и для [240] эгеистики станет вполне очевидным. С этой точки зрения определенный интерес вызывают исследования . Им изучены вопросы древнейшего ритма грузинского стиха, народной музыки и танца и высказано мнение, что основной ритм древнейшей грузинской музыки, хореографии и поэзии дактилический. Помимо этого, согласно , для древнейшего грузинского стиха шестистопность была характерной чертой, что сохранилось до последних времен в грузинском стихе шаири. С одной стороны, органичность дактилического ритма для грузинской песни, танца и стиха, а с другой — шестистопность, характерная для шаири, установившегося с древнейших времен в грузинской поэзии размера, дает основание заключить, что дактилический гексаметр в древнейшей предполагаемой форме находит соответствие с использованным в древнейшей грузинской поэзии стихотворным размером, следы которого довольно хорошо сохранились в шаири.34)

По нашему мнению, основу для дальнейшего сопоставления шаири с гексаметром, в первую очередь, с восстановленным нами его эгейским прототипом, создает исследование акад. Г. Церетели о стихе Руставели.35) Мы не ставим сейчас целью сравнительное изучение грузинского и греческого стихосложений, ограничимся лишь схематичным указанием на те типологические сходства, которые выявляет грузинское «дабали шаири» с предполагаемой эгейской формой гексаметра.

1. Для грузинского «дабали шаири» характерно деление на четыре сегмента (колона). Главная цезура разделяет строку в середине. Дополнительные цезуры создают такие же ритмические и слоговые комбинации, как это могло быть и в случае усеченного варианта эгейского гексаметра.

2. В грузинском шаири слова без всяких натяжек вмещаются в ритм стиха, ибо этот ритм соответствует природной мелодике грузинского языка. Так же должно было быть и в случае эгейского гексаметра.

3. Шаири, хотя в нем большое значение имеет деление строки на сегменты, строит свой ритм все же на закономерном чередовании интенсифицированных (арсис) и неинтенсифицированных (тезис) слогов. В «дабали шаири» возможно выделение шести таких начальных интенсифицированных слогов, вместе с которыми в одну ритмическую группу объединяются один или два неинтенсифицированных слога. Если [241] наша реконструкция гексаметра близка к истине, то же самое должно было быть и в эгейском варианте.36)

Если шаири является логическим результатом развития древнейшего грузинского стиха и, следовательно, он сохранил основные черты структуры архаического (восемнадцатисложного) грузинского стиха, то тогда те типологические сходства, на которых мы остановили выше внимание, представляют определенный интерес. Думаем, что продолжение исследования в данном направлении может оказаться весьма полезным для решения проблем как греческого, так и грузинского стихосложения. [242]

Назад К содержанию Дальше

1) Возможно, этим было вызвано то, что с определенного периода в греческой поэзии дактилический гексаметр вообще не использовался. Так, например, в хоровых партиях греческих трагедий гексаметр встречается лишь как исключение, с определенного времени заметно ограничивается также его использование в лирике (Ср. 98, стр. 37...).

2) Ср. 268. Мейе о неиндоевропейском происхождении дактилического гексаметра разделяется многими современными учеными (149, стр. 10; 256, стр. 79).

3) Для обзора 264, стр. 212...

4) Египетское «Кефтиу», по мнению исследователей, подразумевает Крит. Для обзора ср. 347, стр. 110...

5) Bossert, OLZ, стр. 303-329.

6) Ср. 109, стр. 34: «in the present state of our knowledge this (мнение Боссерта) seems impossible either to prove or to disprove».

7) 322. Cp. 392. стр. 68.

8) 179, стр. 135; 392, стр. 68.

9) 287, стр. 8.

10) Ср. 392, стр. 68: «There seems no reason to suppose that any of these (подразумевается древневосточных) metres had the precision of the Homeric hexameter».

, стр. 214.

12) Публикация надписи сосуда Нестора, обнаруженной на Исхии (Питекусы) в 1954, впервые была осуществлена в 1Ср. также 318, стр. 10, там же литература, стр. 196. О характере данной надписи — 69а, стр. 9...

13) Дипилонский кувшин был найден в 1871 г. в дипилонском некрополе севернее Афин. К публикации надписи и библиографии о ней ср. 318, стр. 9; стр. 196.

14) V.59.

15) Русский текст надписей треножника здесь и ниже дается по новому переводу Геродота (1972).

16) V.60.

17) V.61.

, стр. 241. Ср. также 109, стр. 35: «though in classical times the iambic may have been close to ordinary speech, this does not seem to be true of the mycenaean age».

19) Однако число т. н. микенских формул в гомеровском эпосе весьма ограничено. Об этом подробно см. ниже.

, стр. 23.

21) Для обзора 24.

22) Ср. 305; 306; 67, стр. 3; стр. 64...

, стр. 23.

24) Ср. также Аристотель, Поэт., IV, 1449а.

, стр. 451.

26) Об Олене см. RML и RE.

27) О структуре гексаметра ср. 163; 273; 234; 321; 238.

28) 67, стр. 140.

29) Ср. 42а.

; 163а, стр. 100...; 1636, стр. 32...; Для обзора 238, стр. 28... Кирк против возможности такого деления, он придерживается мнения о делении на две части (234).

31) Мнение Hortvátha приводится по 264, стр. 280.

32 264, стр. 231.

33 Для обзора стр. 25, стр. 217...

34 22.

35 30.

36) Г. Церетели моменту повышения голоса в шаири, как думаем, без оснований не уделяет должного внимания. Для дискуссии по этому вопросу ср. 23.

Теория устной поэзии (oral poetry) и гомеровский эпос

В наши дни вопрос формирования эпоса, как не раз уже отмечалось, — один из самых актуальных в гомерологии. Спор ведется в основном о том, созданы поэмы устным или письменным путем. Начало этим спорам фактически положил М. Парри1) в 30-ые годы нашего столетия.

Полевые работы, проведенные им и продолженные его учеником Лордом2) в Югославии с целью изучения образцов устного творчества, доказали полную возможность создания обширных эпических полотен устным путем.

Как выяснилось, некоторые певцы могут держать в памяти и исполнять от 200.000 до 400.000 стихов и даже больше. Эта теория подкрепляется данными русской, кипрской, критской, ирландской и других образцов устного народного поэтического творчества.3)

Устное творчество, как стало очевидным, имеет свои законы и основано на широком использовании поэтических приемов и эпических формул, выработанных фольклорной традицией. Эти т. н. эпические формулы дают возможность завершить или сконструировать любую поэтическую строку.

Парри так разъясняет суть формулы: «выражение, регулярно употребляемое в одних и тех же метрических условиях для того, чтобы выразить некую существенную мысль».4) Созданное таким образом произведение может передаваться устным путем из поколения в поколение.

Наблюдение над «Илиадой» и «Одиссеей» еще в прошлом, веке показало исследователям, что повторение отдельных выражений, стихотворных строк и даже целых пассажей очень характерно для гомеровского эпоса. Например, после издания в 1885 г. «Параллельного Гомера»5) [243] стало ясно, что приблизительно из 28000 строк обеих поэм около 9000 являются полным или частичным повторением. Конкорндации и симфонии6) «Илиады» и «Одиссеи» также свидетельствуют о том, сколь велико число повторений и стереотипных выражений в поэмах.

Заслуга Парри и его последователей в том, что они довольно убедительно показали, насколько близок язык Гомера к языку формул устных поэтов. Особенно четко можно установить использование эпических формул в т. н. гомеровских эпитетах. Эпитет + имя создают обычную формулу, которая может образовать 2, 2 1/2 или больше стоп во второй части строки.7) Например, Одиссей в гомеровских поэмах наделен различными эпитетами, комбинация которых с его именем дает часто повторяемые эпические формулы, содержащие различное количество стоп:

„Илиада" | „Одиссея" | ||

| ’Οδυσσεύς | 18 раз | 41 раз |

| ’Οδυσσεύς | 13 | 65 |

| ’Οδυσσεύς | 5 | 36 |

Употребление подобных готовых формул во второй части стихотворной строки дает поэту большую свободу в первой части. Именно комбинации подобных часто повторяемых эпитетов с именами знаменитых героев и божеств создают прочные эпические формулы. Например, μέγας κορυθαίολος “Εκτωρ (в «Илиаде» встречается 12 раз); ποδάρκης διος ’Αχιλλεύς (в Илиаде» встречается 21 раз); αναξ ανδρων ’Αγαμέμνων ( — άμεμνον) (в «Илиаде» — 44 раза, в «Одиссее» — 3 раза) и т. д.8)

Но последователи Парри этим не ограничили значение формулы. По их мнению, формулой можно считать каждое слово или сочетание слов, которое занимает прочное место в строке и повторяется несколько раз в одной и той же метрической позиции в гексаметре.9) С этой точки зрения формулой может быть глагол προσέφη «сказал», причастие — απαμειβόμενος, винительный указательного местоимения τόν (τήν) и т. д. Все эти слова вместе с формулами, составленными из комбинации эпитет + имя, обычно заполняют определенный сегмент или колон гексаметра. Так, если поэт [244] употребляет форму τόν (τήν) в качестве формулы в стихотворной строке, которая со своей стороны связана с формулой προσέφη, первая из них заполняет первый, а вторая — третий колон гексаметра. В таком случае во втором колоне, как правило, помещается формула — причастие, а в четвертом — формула, составленная из комбинации — эпитет + имя. Подобная гексаметрическая строка будет иметь в данном случае, с точки зрения метрического состава колонов, такую структуру:

![]() |

| ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() |

| ![]()

![]()

![]() |

| ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

В строке данной структуры, если оставить нетронутыми I и III колоны, можно образовать различные варианты строк заменой формул II и IV сегмента. Со своей стороны каждая такая строка, с точки зрения частотности ее использования в гомеровском эпосе, может и сама приобрести значение формулы. Наглядным примером этого служит таблица вариаций в строке указанной структуры в гомеровских поэмах:10)

I колон | II колон | III колон | IV колон | Частотность |

τον (την) | προσέφη | |||

δ’απαμειβόμενος | πόδας ωχυς ’Αχυλλεύς | 11 | ||

πολύμητις ’Οδυσσεύς | 5 | |||

χρείων Αγαμέμνων | 5 | |||

νεφεληγερέτα Ζεύς | 8 | |||

δ’αρ’ υπόδρα ιδων | πόδας ωχυς ’Αχυλλεύς | 4 | ||

πολύμητις ’Οδυσσεύς | 2 | |||

κορυταίολος “Εκτωρ | 3 | |||

νεφεληγερέτα Ζεύς | 1 | |||

δ’επιμειδήσας | πολύμητις ’Οδυσσεύς | 1 | ||

χρείων Αγαμέμνων | 1 | |||

νεφεληγερέτα Ζεύς | 1 | |||

δε βαρυ στενάχων | πόδας ωχυς ’Αχυλλεύς | 2 | ||

δ’ολιγοδρανέων | κορυταίολος “Εκτωρ | 2 | ||

και φωνήσας | χρείων Αγαμέμνων | 1 | ||

και νειχείων | ξανθος Μενέλαος | 1 |

Число подобных примеров можно легко увеличить. Интерес вызывает и то обстоятельство, что иногда стихотворная строка, которая является обращением к герою и не раз повторяется в гомеровских поэмах, со своей стороны, представляет [245] единство нескольких формул, состоящих из многочисленных эпитетов и имен или комбинаций — эпитет + имя, каждая из которых может самостоятельно использоваться в других строках:

частотность | |

Αλκίνοε κρειον, παντων αριδείκετε λαων | (6) |

"Έκτορ, υιε ΙΙριάμοιο, Διι μητιν ατάλαντε | (2) |

ω πάτερ ημέτερε Κρονίδη, υπατε κρειόντων | (3) |

’Ατρείδη κύδιστε, αναξ ανδρων ’Αγάμεμνον | (8) |

διογενες Λαερτιάδη, πολυμήχαν’ Οδυσσευ | (22) |

υιος Λαέρταο, πολύτλας διος ’Οδυσσεύς | (2) |

Но формула не всегда занимает одно и то же место в гексаметре, она может и переместиться. Например:

αντίος ηλθε θέων και ομοκλήσας επος ηυδα („Ил." VI.54)

πρωτος δ’αντίος ηλθε θέων ανα δηιοτητα („Ил." XVII.257)

либо может быть представлена в сжатой или расширенной форме:

ελκον ακηδέστως κοίλας επι νηας ’Αχαιων („Ил.", XXII.465)

τεύχεα συλήσας φερέτω κοίλας επί νηας („Ил.", VII.78)

εξελθόντα πόλτος ικεσθ’ επι νηας ’Αχαιων („Ил.", XXII.417).

Как показывают исследования последних лет, группы повторяемых слов — если лишь их считать формулами — весьма интенсивно варьируют в гомеровском эпосе.11) И действительно, если рассмотреть самую простую формулу — эпитет + имя, то увидим, как она видоизменяется. Формула может: а) изменить падеж, что вызывает изменение всей метрической структуры формулы: εταρον φίλον является исходной формой для ετάροιο φίλοιο. б) квантитативно модифицироваться — αιμα κελαινόν → αίμα κελαινεφές, ηέρα πολλήν → πολλην ηέρα, σοισι τεκέεσσι → τεκέεσσιν εοισιν. в) распространиться до различных метрических уровней — οίον ερυθρόν → αιθοπα οινον ερυθρόν, πρώονας ακρους → κορυφας και πρώονας ακρους и т. д. [246]

Все это составляет целую систему варьирования формул. В этой системе «использование одного слова вызывает полное ощущение того, что за ним должно следовать другое»,12) т. е. они являются взаимообусловленными.13)

Естественно, встает вопрос: кто создал эти формулы? Являются они продуктом индивидуального творчества поэта или выработаны в течение веков устной поэтической традицией? Сторонники теории устной поэзии придерживаются мнения, что формульный язык Гомера полностью является традиционным.14) Именно знание подобного специального поэтического языка дает возможность народным сказителям создавать обширные поэтические произведения. Этому, конечно, способствует и отличная профессиональная память. Аэд, который владеет этим языком и хорошо помнит множество формул определенного метрическо-семантического состава, сравнительно легко сможет слагать стихи о том или ином событии. Построение действия может быть более или менее индивидуальным, но что касается героев, событий, стиля, то тут поэт является верным продолжателем традиции, здесь его творчество вполне традиционно. Создание поэм устным путем в гомеровскую эпоху, по мнению известного знатока греческого фольклора Нотопулоса, подтверждается и тем, что в гомеровском гимне к Аполлону создателем его считается слепой муж из Хиоса.15) Естественно, он не мог пользоваться письменностью. По наблюдениям исследователя, на исполнение «Илиады» понадобилось бы 26,9 часов, а «Одиссеи» — 20,7 часов, что, если принять во внимание продолжительность поэтических состязаний в античной Греции, не так уж много. Гораздо меньше времени понадобилось бы поэту, чтоб восстановить отдельные части поэмы в памяти и устно отшлифовать их.16) Естественно, что в подобной ситуации главным для поэта было найти как можно скорее формулу — эпитет + имя, которая явилась бы самой подходящей в метрическом отношении. Но так как каждая подобная формула — это традиционный эпитет, связанный с именем героя или какого-нибудь предмета, то эти эпитеты более или менее точно характеризуют героя или предмет. Но эта характеристика более соответствует общему представлению, чем обусловленному конкретным контекстом свойству того или иного героя или предмета. Можно подумать, что в целом формула осмысливалась как одно слово с неделимым [247] значением, а не художественный образ, состоящий из двух или более самостоятельных слов. Но традиционность Гомера этим не исчерпывается. Сейчас все чаще обращают внимание на типичность отдельных сцен. Еще в 30-е годы этому вопросу была посвящена известная книга В. Аренда.17) В этом же направлении продолжил работу Б. Феник, который исследовал вопрос о типичности сцен битв в «Илиаде». Он делает вывод, что абсолютное большинство рассматриваемых им сцен создано посредством использования типичных комбинаций типичных деталей, что техника композиции сцен битвы похожа на технику образования отдельных строк. Поэт использовал готовые формулы, формулы — строки, типичные детали, типичные группы деталей, повторяющиеся ситуации.18) Т. Кришер идет еще дальше.19) Он исходит из известного положения, что в гомеровском эпосе каждая определенная тема представлена часто в определенной форме. Кришер хочет доказать, что эта регулярность уходит далеко и проявляется в совершенно разных сторонах поэтики Гомера. С этой точки зрения особый интерес представляет изучение «аристий» отдельных героев, т. е. сцен, описывающих особенную храбрость героев на поле битвы. Согласно Кришеру, «аристия» в «Илиаде», как правило, представлена единством следующих сцен:

а) вооружение (предшествующее битве, в которой тот или иной герой — аристеон данной битвы — должен особо проявить себя), предвещающее начало аристии;

б) бои, батальные сцены, до ранения аристеона;

в) ранение аристеона и его воскрешение богом;

г) мономахия — сражение аристеона с противником и последствия боя.

Более подробно элементы этих сцен представляются таким образом: 1) вооружение, 2) блеск оружия, 3) отдельные бои, 4) атака на фаллангах,*) 5) преследование войска, 6) ранение, 7) воскрешение, 8) мономахия, 9) бои у тела павшего противника.20)

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |