«Горько рыдал и отец престарелый; кругом же граждане

Подняли плач; раздавалися вопли по целому граду.

Было подобно, как будто, от края до края, высокий

Весь Илион от своих оснований в огне рассыпался».

(XXII.408-411).

Сцена погребения тела Гектора в конце поэмы вызывает полное ощущение трагического конца Илиона.

Интересен в этом отношении и образ Патрокла, который из друга Ахилла постепенно превращается в носителя трагической маски самого Ахилла. Ахилл отправляет его в бой, дает свое оружие, своих коней. Грядущая смерть Патрокла должна вызвать ассоциацию неизбежности гибели Ахилла, которая в «Илиаде» уже не будет описана. Вначале Патрокл так же успешно ведет бой, как будет вести его Ахилл, когда включится в битву; от него, как и от Ахилла, в страхе бегут троянцы. Он возглавляет в бою мирмидонцев, пришедших под предводительством Ахилла; от его руки находит смерть славный Сарпедон, напоминающий чем-то Мемнона и, наконец, он погибает в результате совместных действий Гектора и Аполлона точно так же, как и Ахилл станет жертвой совместных действий Париса и Аполлона. Его драматическое оплакивание, вполне логичное для действия «Илиады», предсказание Фетиды о близкой гибели Ахилла и, наконец, пышные погребения с играми заставляют нас ощутить в «Илиаде» то, чего фактически нет в фабуле поэмы — смерть Ахилла. Именно поэтому в предсказании Фетиды, что Ахилл погибнет сразу же (αυτίκα) после Гектора, мы, очевидно, имеем дело не с заимствованием киклического мотива, а с интенсификацией мотива грядущей смерти Ахилла.

Можно привести из «Илиады» и другие моменты, которые давали бы возможность аналогичной интерпретации (поединки отдельных героев, отстранение Ахилла от боя и т. д.), но, думаем, сказанного достаточно для уяснения гомеровского принципа — посредством интенсификации мотивов вызвать ассоциацию всего хода войны. Для передачи информации о всей Троянской войне Гомер пользуется и другими средствами. В многочисленных пассажах «Илиады» планомерно распределена реальная информация о ходе всей войны. Из воспоминаний отдельных героев мы узнаем о том, что происходило до описываемых в произведении событий, а посредством предсказаний — о том, что произойдет после описываемых событий. Таким образом, совершенно незаметно, мы узнаем, как прибыли ахейцы в Троаду, что случилось после их вступления на троянскую землю, как завершилась война и т. д. Из собранных Кульманном и систематизированных [36] в хронологическом порядке сведений18) явствует, что в «Илиаде» можно найти вполне реальную информацию об Anteiliaca поэмы, т. е. о фактах, имевших место до описываемых в поэме событий. Что же касается Postiliaca19) поэмы, т. е. событии, которые произошли вслед за описанными в «Илиаде» явлениями, то здесь данные поэмы несравненно скуднее. И это, как мы увидим ниже,20) имеет вполне реальную почву.

На основе анализа этих фактов, мы приходим к выводу, что интенсификацием отдельных мотивов поэмы до степени звучания их как центральных мотивов Троянской войны, с одной стороны, а с другой, — умелым распределением ante и post-Iliaca, Гомеру удается максимально сохранить в поэме дух троянских сказаний, сделать «Илиаду» летописью Троянской войны. Говоря об интенсификации отдельных мотивов, мы не упускаем из виду ту реальную функцию, которую они выполняют в развитии действия поэмы. Можно сказать, что каждый из этих мотивов связан логической необходимостью с реальным действием поэмы, которому мотив гнева придает единство. Чем значительнее и органичнее функция каждого данного мотива в «Илиаде», тем меньше вероятность того, что они заимствованы Гомером из другого источника. Вместе с тем, ярко выраженное желание поэта создать иллюзию хода всей войны указывает на то, что здесь мы имеем дело с весьма оригинальным, характерным лишь для одной поэтической концепции композиционным принципом. Достаточно изъять из поэмы какую-нибудь часть, служащую созданию такой иллюзии, как данный принцип окажется нарушенным. Все это говорит о композиционном единстве поэмы, главным доказательством которого все же является единство структурных принципов, начиная с малых структур и кончая общей композицией поэмы, о которых речь пойдет в следующей главе. [37]

Назад К содержанию Дальше

1) 314.

2) 222.

3) 349.

4) Фрагменты киклических поэм изданы в 4. Вопрос киклических поэм в последнее время детально рассмотрел Хаксли (209).

5) Седьмой мотив выявлен Шадевальдтом. В его работе (349, стр. 155...) дается анализ также всех других мотивов, выявленных неоаналитиками.

6) Ср. 244; особенно далеко заходит в этом направлении Шоек (361).

7) Этой точки зрения придерживается Кульманн (244).

8) Для обзора вопроса см. 209.

9) Шадевальдт считает этой гипотетической поэмой т. н. «Мемнониду».

, стр. 9... Ср. также 194а, стр. 40.

11) Для обзора ср. 53, 39, 40.

12) Ср. 53, 39, 40.

13) Анализ данного места представлен выше, стр. 13...

14) О днях действия «Илиады» ниже (стр. 42) пойдет более подробный разговор.

15) Однако не исключается, что в данном случае он использует мотив разгневанного героя, засвидетельствованный в греческих сказаниях.

16) Для обзора вопроса см. 25, стр. 76.

17) Для этого не требовалось введения новых центральных героев. По нашему мнению, не было бы правильным видеть в образах Гектора и Патрокла переосмысленные образы Мемнона и Антилоха. Думается, что каждый из этих героев был известен в догомеровской традиции. В случае Гектора это подтверждается тем, что: а) в «Илиаде» (VI.407...) дается вполне конкретная биографическая справка о жене Гектора Андромахе, указывающая на наличие догомеровской информации о походе Ахилла на Фивы; б) киклический эпос знаком с Гектором; в) судьба жены и детей Гектора после смерти последнего известна многим греческим авторам. Что же касается Патрокла: а) он известен «Одиссее»; б) киклический эпос знаком с Патроклом; в) сама «Илиада» дает определенные догомеровские биографические сведения о нем. Но самым значительным представляется то, что ни один из этих героев при первом упоминании в «Илиаде» фактически не экспонируется. Вряд ли Гомер ввел бы без всякого экспонирования незнакомых, вымышленных им же героев в круг центральных персонажей «Илиады», Так, в I песни Ахилл упоминает Гектора безо всякого представления:

«...толпы их от Гектора-мужеубийцы

Свергнутся в прах...» (I.242-43).

Если примем во внимание, что это вообще первое упоминание Гектора в «Илиаде», тогда мы должны предположить, что аудитория Гомера имела уже определенное представление о нем. Также в I.306-307 «Илиады» безо всяких предварительных замечаний назван Патрокл по отчеству:

«Царь Ахиллес к мирмидонским своим кораблям быстролетным,

Гневный отшел, и при нем Менетид с мирмидонской дружиной».

А в I.337 Ахилл так обращается к Патроклу:

«Друг, благородный Патрокл, изведи и отдай Бризеиду».

Такое неожиданное появление Патрокла безо всякого экспонирования указывает на то, что о дружбе Ахилла с Патроклом гомеровской аудитории было уже известно. Совершенно другой вопрос, какое место занимают эти герои в догомеровских версиях троянского сказания. Вполне возможно, что их участие там было сравнительно ограниченным и лишь Гомер превратил схематичные образы этих героев в Гектора и Патрокла «Илиады», приписав им те качества, которые обобщали, с одной стороны, храбрость защитников Трои, а с другой — любовь Ахилла к друзьям.

19) Кульманн употребляет соответственно термины ante Homerica и post Homerica, которые, как замечает Хойбек (194а, стр. 44), предложивший взамен приведенные нами термины, не совсем точно обозначают характер данной информации.

20) Ср. стр. 90...

Структурная симметрия «Илиады»

В гомерологии и раньше обращали внимание на определенную симметричность композиции отдельных сцен «Илиады». Исследования последнего времени выявили ряд интересных моментов гомеровской поэтики, показав, что дух симметричности царит во всей «Илиаде», начиная с речей отдельных героев, с композиции отдельных сцен и кончая общим построением поэмы.1) Примечательно, что данная симметрия в целом опирается на закономерность, совокупность композиционных принципов, не характерных для произведений других эпох. Напр., в исследовании Д. Ломанна о композиции речей в «Илиаде» установлено, что структура речей героев «Илиады», несмотря на возможность многочисленных комбинаций, сводится к трем основным композиционным принципам:2) 1) круговая замкнутая композиция, подразумевающая симметричное распределение частей вокруг центра, которую можно выразить следующей последовательностью букв: А Б А; 2) параллельное деление, подразумевающее параллельно повторяющуюся последовательность частей А Б А Б; 3) свободная последовательность: А Б В... Данные формы композиции могут проявиться как в каждой отдельной речи, так и в пределах нескольких речей, расположенных в отдаленных друг от друга сценах, но определенным образом взаимосвязанных.3) Чтобы сказанное стало более ясным, приведем несколько примеров из книги Ломанна. Так, принцип круговой композиции можно вполне четко выявить в известном обращении Диомеда к Главку в VI.123-143:

123-126 Введение: вопрос о личности противника,

а. 127 Угроза: Дети одних злополучных встречаются с силой моею [38]

б. 128 Но если ты из бессмертных...

в. 129 Я никогда бы не сразился с небесными богами

г. 130/1 Так как и сильный Ликург, сын Дрианта, не жил долго потому, что спорил с небесными богами

д. 132-139а Представление парадигмы

г'. 139б-140 Он не жил долго, так как возненавидели его все бессмертные боги

в'. 141 Я не хотел бы сразиться с блаженными богами

б'. 142 Но если ты из смертных...

а'. 143 Угроза: Ближе предстань, чтобы скорее достиг предела смерти.

Центром обращения (д) является пример смерти Ликурга. Ему предшествует подготовляющее данную парадигму предложение (г), а следует вытекающее из парадигмы предложение (г'), имеющее аналогичное содержание. К началу и к концу речи расположены предложения, также имеющие схожие значения в и в'. Что же касается б и б', то они взаимосвязаны своим полярным, противоположным содержанием. Круговая композиция речи в начале и конце замыкается предложениями угрозы а и а'.4) Примером параллельного деления может служить вторая половина речи Пулидамаса в XVIII песни «Илиады». Пулидамас, посоветовав Гектору укрепиться в городе, рассматривает имеющиеся у него обе возможности — остаться на поле битвы или вернуться в город.

266б-283 Анализ обеих альтернатив

266б Переход на тему

1. 267-272 Первая альтернатива: Мы остаемся

а. 267-268а Ныне от битв удержала Пелеева бурного сына ночь благовонная

б. 268б-270а Однако, если он завтра застанет нас здесь, нагрянувший с оружием, кое-кто хорошо его узнает!

в. 270б-272 Судьба троянцев: Охотно войдет в Илион каждый, кому удастся избежать смерти. Но многих из троян сожрут псы и враны...

273 Переход: Но если вы мне покоритесь...

2. 274-283 Вторая альтернатива: Мы вернемся в город,

а'. 274-276 Ночью силу будем держать на площади.

Башни, ворота и большие створы ворот будут защищать город. [39]

б'. 277-279 Завтра же мы с оружием встанем на башнях. И тем хуже для него (Ахилла), если он с нами сразиться.

в'. 280-283 Судьба Ахилла: Он возвратится к кораблям...

в город он не проникнет, сожрут его прежде псы.

Как справедливо замечает Ломанн, в композиции данной части речи Пулидамаса выявляется принцип параллельного деления. Здесь нет центральной части, вокруг которой были бы расположены предложения, взаимосвязанные друг с другом схожим или противоположным содержанием, однако имеется аналогичная последовательность взаимосвязанных предложений в обеих частях речи.5) Мы привели примеры выявления несмешанных композиционных принципов в отдельных речах. Однако в большинстве речей, по Ломанну, выявляются факты разнообразных комбинаций этих принципов. И все же, несмотря на это разноообразие, в речах персонажей «Илиады» основным представляется принцип круговой композиции. Значителен удельный вес и параллельного деления.

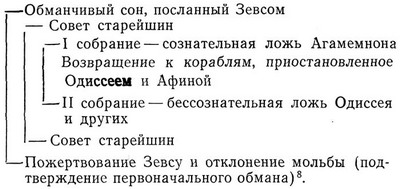

Что же касается третьего принципа — свободной последовательности, то он встречается сравнительно редко. Как было уже отмечено, по этим же принципам согласуются друг с другом нередко и те речи героев, находящиеся в разных частях одной песни или всей поэмы, в которых выявляются взаимоотношения тематического, контекстуального или типологического характера. Однако, если эти принципы универсальны для «Илиады» в целом, то они должны подтверждаться и в других структурных единицах поэмы. С этой точки зрения весьма интересной представляется работа Уйтмана, задача которой — выявить круговую композицию отдельных сцен.6) Согласно Уйтману, отдельные песни и группы песен построены на основе круговой композиции.7) Так, вторая песнь «Илиады» (без «Каталога кораблей») — [40]

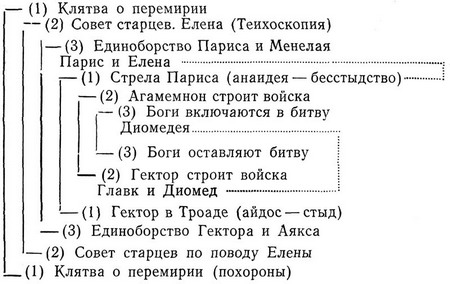

III и VII песни «Илиады»:9)

Так как эти композиционные принципы последовательно проявляются как в малых структурах поэмы (речи), так и в более крупных единицах (отдельные песни и группы песен), то мы вправе ожидать, что они подтвердятся и в цельной структуре поэмы. С этой точки зрения интерес представляет симметричное расположение дней действия и бездействия вокруг центральных событий поэмы.

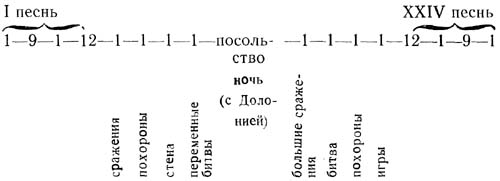

Ночь посольства к Ахиллу (с Долонией) (IX-X песни) отделена одинаковым количеством дней от начала и от конца поэмы. Ей предшествует день переменных битв (VIII [41] песнь), а за ней следует также день больших сражений (XI-XVIII до 242). Со своей стороны и эти дни окружены тремя днями действия: II-VIII песни содержат день битв (II-VII.282), день похорон (VII.421-433) и день возведения стены (VII.434-482); так же и XVIII.242-XXIII содержат день подвигов Ахилла (XIX-XXIII.58), день похорон Патрокла (XXIII.109-225) и день игр в честь Патрокла (XXIII.226-897). Что касается I и XXIV песен, и здесь можно найти такое же симметричное распределение дней.

В I песни: день прихода Хриса к Агамемнону, девять фактически бездейственных дней гнева Аполлона, день спора Ахилла с Агамемноном, двенадцать бездейственных дней до возвращения Зевса на Олимп. В XXIV песни: двенадцать бездейственных дней, день прихода Приама к Ахиллу, девять фактически бездейственных дней и день погребения тела Гектора. Это чередование дней можно выразить следующей схемой:10)

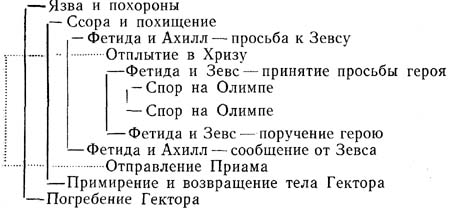

Как показывает данная схема, все действие «Илиады» распределено по закономерно чередующимся дням, симметричное расположение к центру которых не вызывает сомнения. Уйтман попытался пойти дальше. По его мнению, вся «Илиада» представляет собой своего рода hysteron proteron разнообразных сцен, в которых эпизоды, а иногда и целые песни уравновешены сходством или оппозицией. С этой точки зрения, отдельные части поэмы нельзя рассматривать как завершенные, замкнутые величины без соответствующей каждой из них другой части, которая как бы завершает, композиционно округляет ее. Таким образом можно построить определенную систему уравновешивания отдельных частей «Илиады», которая даст нам возможность выделить в поэме взаимосвязанные необходимостью части. Согласно этому методу Уйтман построил целую схему геометрической структуры сцен «Илиады». Он, как и Шедевальдт, несколько [42] раньше другим путем, пришел к выводу, что каждая сцена «Илиады» (за исключением Долонии) связана необходимостью с другой сценой. Пары взаимосвязанных необходимостью частей расположены симметрично от начала и от конца вокруг центральной части поэмы (X-XV). В схеме отдельные части взаимосвязаны круговым принципом, либо последовательностью сцен, либо же соотношением тем или мотивов. Так, например, по схеме Уйтмана, I песнь связана с XXIV круговой замкнутой композицией, выраженной в последовательности сцен. Главные сцены I песни: 1) изгнание Хриза, язва и похороны; 2) собрание старейшин и ссора; 3) Фетида и Ахилл, ободрение Ахилла и обещание явиться к Зевсу с просьбой; 4) Фетида и Зевс, последний внимает просьбе героя; 5) спор богов, Гера препятствует воле Зевса. XXIV песнь содержит ту же последовательность типологически схожих сцен, но в обратном порядке: 5) спор богов, Гера опять в оппозиции, но уже по другой причине; 4) Фетида и Зевс, Зевс посылает Фетиду к Ахиллу; 3) Фетида и Ахилл, Фетида передает поручение Зевса; 2) Ахилл и Приам, возвращение тела Гектора противопоставлено похищению Брисеиды; 1) погребение Гектора, перекликающееся, очевидно, с похоронами и язвой ахейцев в I песни. Лишь два эпизода создают некоторую ассиметрию — сцена отплытия в Хризу и приход Приама к Ахиллу, что, по мнению Уйтмана,— весьма незначительное отклонение. Эту схему можно представить следующим образом:11)

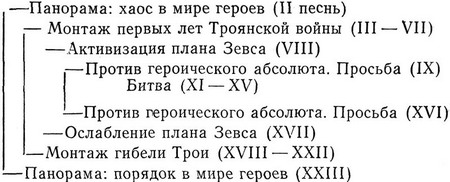

Что же касается II и XXIII песен, то они взаимосвязаны типологическим сходством тем, при этом каждая из них, отдельно взятая, с точки зрения чередования сцен, представляет собой, в свою очередь, замкнутую по круговой композиции [43] величину.12) То же самое можно сказать о взаимоотношении замкнутых круговых композиций III-VII, XVIII-XXII, VIII-XVII, IX-XVI песен. Они расположены по следующей тематической последовательности вокруг центра:13)

По нашему мнению, структурный анализ «Илиады», проведенный Уйтманом, имеет большое значение, однако он не лишен и целого ряда существенных недостатков. Во-первых, здание структурной симметрии «Илиады» у Уйтмана весьма схематично; во-вторых, при сопоставлении отдельных частей «Илиады» исследователь опирается на структурные единицы, выделенные по совершенно разным принципам. Так, например, не совсем ясно, почему в схеме Уйтмана I и XXIV песни создают замкнутую круговую систему по принципу последовательности сцен, в то время как другие песни или группы песен — лишь по тематическому принципу. Так же трудно согласиться во многих случаях с его принципом выделения отдельных сцен. Так, уже в первой песни вызывает спор установленная им последовательность сцен, в которой почему-то игнорируются сцены прихода Хриза к Агамемнону, отречения Ахилла от битвы и т. д. Все это лишает в целом схему Уйтмана, интересную в отдельных моментах, убедительности. Мы полагаем, что если в отдельных структурах «Илиады» и при сопоставлении этих структур друг с другом действительно выявляются композиционные принципы, которых строго придерживается Гомер, то эти принципы должны подтверждаться и в цельной структуре поэмы (в том случае, если она действительно едина). При этом, мы не должны забывать, что для «Илиады», как это не раз было отмечено, характерно построение сцен, речей на основе принципа взаимоотражения. Поэтому вполне допустимо, что одно и то же место поэмы может одновременно выявить связь с несколькими [44] сценами. Однако в каждом отдельном случае эта связь имеет свою функцию и должна рассматриваться как с точки зрения закономерности построения малых структур, так и цельной структуры поэмы. Если рассмотреть четыре речи (XII.61-79; XII.211-229; XIII.726-747; XVIII.254-283), произнесенные Пулидамасом в «Илиаде», с точки зрения их взаимоотношения друг с другом, то структурная близость обнаружится в самой композиции данных речей. Однако, если подойти к ним с точки зрения композиционной симметрии всей поэмы, то тогда они могут обнаружить связь не друг с другом, а с другими частями поэмы. Именно поэтому, рассматривая структуру поэмы с точки зрения ее общих принципов построения, мы из отдельных замкнутых круговой композицией сцен или групп сцен должны выделить новые структурные единицы, цельность которых будет иметь другую основу.

Ниже мы постараемся представить наши наблюдения над структурной симметрией «Илиады», показать, насколько последовательно выявляются в поэме те основные композиционные принципы, которые засвидетельствованы в более малых структурах. Говоря о симметричном расположении отдельных частей в композиции «Илиады», мы под этими частями подразумеваем блоки действия, посредством соединения которых строится вся поэма. Единство каждого отдельного блока обуславливается совокупностью сцен, имеющих определенную последовательность и показывающих взаимоотношение со структурой симметрично расположенного к нему блока. При выделении каждого такого блока мы уделяем внимание лишь тем сценам, которые имеют особое значение с точки зрения развития действия. Сопоставляя сцены отдельных блоков, в каждом отдельном случае, мы постараемся обосновать реальность сопоставления сцен, учитывая языковые, стилистические и структурные встречи между этими сценами. Думаем, что симметрия композиции «Илиады» имеет не формальный характер, а теснейшим образом связана с идеей или концепцией развития эпического конфликта, характерного для гомеровского эпоса — каждый конфликт, начавшийся по воле богов, завершается по той же божественной воле. Слегка опередив анализ, представленный нами ниже, можем сказать следующее: в целой структуре «Илиады» засвидетельствовано наличие двух основных принципов: круговой замкнутой композиции и параллельного деления. Если подойти к поэме с точки зрения распределения в ней блоков действия, то в ее структуре обнаруживается распределение отдельных блоков вокруг центрального блока действия по принципу круговой композиции; с точки зрения же взаимоотношения сцен отдельных блоков мы в [45] абсолютном большинстве случаев будем иметь дело с параллельным делением. Лишь в отдельных, редких случаях выявляются факты незначительных структурных отклонений.

Предварительно отметим также, что наш анализ подтверждает скептицизм большинства ученых в отношении «Долонии» (X),14) которая выпадает из нашей схемы структурной симметрии поэмы.

1. Центральной частью поэмы, по нашему мнению, являются XI-XIII песни, в которых осуществление первой фазы планов Зевса достигает кульминационного момента. Положение ахейцев безвыходно. Хотя в данной части можно выделить множество мест, которые симметрично расположены друг к другу (трехкратный совет Пулидамаса и др.), для развития действия в «Илиаде» определяющее значение, как нам кажется, имеет все же то обстоятельство, что Патрокл, посланный Ахиллом, своими глазами увидел бедствия ахейцев. Именно возвращение Патрокла к Ахиллу должно вызвать перелом в ходе действия: сначала частичное, а затем и полное примирение Ахилла с ахейцами. Совокупность сцен, предшествующих приходу Патрокла, фактически раскрывает перед нами картину постепенного выхода из строя, ранения ахейских героев. С другой стороны, за появлением Патрокла следуют сцены, изображающие критическое положение ахейцев, постепенное перемещение боев сначала к ахейской стене, а затем к ахейским кораблям. Следовательно, центральную часть в композиции «Илиады» мы представляем как совокупность трех значительных эпизодов:

XI | а. Беды ахейцев (ранение их главных героев) |

— | б. Посланный Ахиллом Патрокл узнает о положении ахейцев |

XIII | а' Беды ахейцев (битвы у стены и кораблей) |

2. Данной части предшествует эпизод отчаяния Агамемнона и посольства к Ахиллу, объединяющий следующие сцены:

а. | Собрание ахейских старейшин. Агамемнон думает о возвращении. | |

б. | Диомед сопротивляется Агамемнону. | |

в. | Совет Нестора и его принятие. | |

IX. | г. | Посольство ахейцев к Ахиллу — Просьба. |

д. | Отказ Ахилла. | |

е. | Ахилл воздерживается от битвы, пока Гектор не зажжет огонь на соседних с мирмидонцами кораблях. [46] |

За центральной частью опять следует эпизод отчаяния Агамемнона и обращения Патрокла с просьбой к Ахиллу. Этот эпизод как бы рассекается эпизодом обольщения Зевса, который в данном случае нарушает симметричную последовательность сцен и показывает связь с предшествующим посольству к Ахиллу блоком. Если изъять его из рассматриваемого эпизода, последовательность сцен покажет явную связь с представленным выше соответствующим блоком:

а. | Встреча ахейских старейшин. Агамемнон думает о возвращении. | |

XIV | б | Одиссей сопротивляется Агамемнону. |

— | в. | Совет Диомеда и его принятие. |

XVI | г. | Патрокл идет к Ахиллу — Просьба. |

д. | Ахилл соглашается. | |

е. | Гектор зажигает огонь на кораблях ахейцев. Ахилл побуждает Патрокла к битве. |

Связь между двумя рассматриваемыми блоками очевидна. И в одном и в другом случае Агамемнон — сторонник возвращения, однако, если в IX песни он все еще сохраняет облик верховного главнокомандующего, то в XIV песни — совершенно разбит, в его речи нет и намека на царское величие. События в IX песни развиваются следующим образом: Агамемнон в отчаянии, проливая слезы, он обращается к ахейским старейшинам, но в конце его речи все же слышен призыв царя:

«Давайте же, что я скажу, повинуемся все:

Побежим на кораблях к дорогой отчизне,

Так как нам не взять Трои с широкими улицами.»

(IX.26-28)

Затем следуют речи: Диомеда — радикальная, полная упреков в адрес Агамемнона, и Нестора, призывающая Агамемнона устроить пир старейшин, на котором найдется выход из положения — кто-нибудь даст нужный совет. И вот Агамемнон собирает старейшин. Нестор упрекает его в том, что он разгневал Ахилла и советует подумать о примирении. Агамемнон произносит полную раскаяния речь, он готов не только вернуть Брисеиду Ахиллу, но отдать еще многое другое, только бы тот примирился. И все же, конец его речи исполнен надменностью царя:

«Должен мне уступить, настолько я больше имею власти (чем он),

и настолько, уверяю, старше него и возрастом».

(IX.160-161) [47]

Нетрудно заметить, что несмотря на крайнее отчаяние, в этой сцене Агамемнон все же сохраняет позу фактического, верховного военного вождя. Именно этот запас бодрости дает ему силы столь энергично возобновить битву в XI песни, хотя в сущности, и это явно чувствуется, он уже сломлен. Это состояние Агамемнона, как заметил Ломанн, великолепно передается сходством и контрастностью, которые прослеживаются между данной сценой и теми эпизодами I и II песен, в которых представлен гордый, надменный и самоуверенный в отношениях с Ахиллом и другими старейшинами, царь.15) Рассмотренные сцены IX песни можно считать как бы переходным моментом от царской спесивости Агамемнона к полной его капитуляции, изображенной в XIV песни. В ней дана картина отчаяния Агамемнона — он ранен, ранены и другие ахейские старейшины. В Агамемноне нет былой гордости и, запуганный Гектором, он не знает, что делать. В ответ на полные безнадежности слова Нестора он вновь поднимает вопрос о возвращении на родину, вновь повторяется формула традиционного обращения:

«Давайте же, что я скажу, повинуемся все».

(XIV.74 = IX.26)

Однако его обращение не имеет уже категорического характера. Именно поэтому он совершенно покорно выслушивает критику Одиссея:

«О, Лаэртид! поразил ты глубоко упреком жестоким

Душу мою, но ахеянам я не даю повелений

Влечь, вопреки их желаньям, судов многоместных на волны.

Муж да предстанет и лучший совет моего да предложит;

Юноша он или старец — равно мне приятен он будет».

(XIV.104-108)

Находятся во взаимосвязи также слово, произнесенное Диомедом против Агамемнона в IX (32...), и речь Одиссея в XIV (83...). Оба они отвергают предложение Агамемнона, однако, если в слове, произнесенном Диомедом, проявляется юношеская вспыльчивость и в некоторой степени бездумная смелость, то речь Одиссея — великолепный пример перехода от эмоционального к рациональному.16) В IX песни Нестор дает совет, что можно было бы предпринять в сложившейся ситуации; все следуют ему. В XIV песни советует уже Диомед, и в данном случае совет принимается. В эпизодах [48] посольства ахейских героев к Ахиллу в IX песни и прихода Патрокла к другу в XVI также прослеживается типологическое сходство — в одном случае Ахилл отказывает в просьбе, в другом — внимает ей.

Примечательно также отношение между радикальным заявлением Ахилла в IX:

«Я, объявите ему, не помыслю о битве кровавой

Прежде, пока Приамид браноносный, божественный Гектор,

К сеням уже и широким судам не придет мирмидонским,

Рати ахеян разбив и пока не зажжет кораблей их.

Здесь же, у сени моей, пред моим кораблем чернобоким,

Гектор, как ни неистов, от брани уймется, надеюсь».

(IX.650-655)

и XVI.112..., в которой описывается, как брошенный троянцами огонь охватил суда ахейцев. Это и становится в «Илиаде» фактическим поводом поспешной подготовки Ахиллом Патрокла к битве. Его слова к Патроклу (XVI.126-129) и приготовления друга к бою созвучны именно приведенному выше обещанию Ахилла в IX.

3. Сценам посольства предшествует эпизод, способствующий активизации плана Зевса, его вступлению в решающую фазу. Данный блок представляется нам в совокупности следующих сцен:

а | Предостерегающее слово Зевса богам — не мешать ему в скорейшей реализации планов. | |

б. | С помощью Зевса троянцы атакуют. Ахейцы бегут. | |

VIII | в. | Зевс угрожает Гере (и Афине). Зевс определяет течение событий на следующий день. |

г. | Гектор заявляет троянцам, что завтра они завяжут бои перед судами ахейцев. |

Этим эпизодам соответствует последовательность сцен, которая, как было уже отмечено, рассекает рассмотренный выше блок (отчаяние Агамемнона и приход Патрокла к Ахиллу):

а. | Гера обольщает Зевса. Она мешает мужу реализовать свои планы. | |

XIV — | б. | С помощью Посейдона ахейцы атакуют. Троянцы бегут. |

XV | в. | Зевс угрожает Гере. Зевс определяет дальнейший ход событий. |

г. | Гектор ободряет троянцев. Битва перед судами ахейцев. [49] |

Между этими блоками много общего. Они фактически ограничивают центральную часть поэмы, в которой развертывается в основном план Зевса. Из них первый является переходным от той части поэмы, в которой осуществляется в основном экспонирование героев и в которой Зевс не проявляет пока активности в осуществлении своих планов, к центральным боям. И действительно, после обольщения Агамемнона с помощью обманчивого сна до VIII песни Зевс фактически ничего не сделал для того, чтобы троянцы добились решительного перевеса в битве. Здесь же Зевс намерен осуществить свои замыслы и как можно скорее. Однако ему могут помешать другие боги. Именно этим и следует объяснить, что перед тем, как осуществить свой план, он обращается с предупреждением к богам (VIII.5-27), напоминая им о своем превосходстве в силе. Во взаимоотношении с данной сценой находится эпизод обольщения Зевса в XIV. Поступок Геры противоречит планам Зевса. Гера мешает супругу осуществить замысел, она усыпляет его. Именно с учетом данного момента становится вполне оправданным, на первый взгляд, незаконно агрессивный тон Зевса в обращении к богам в VIII. С другой стороны, в речи Зевса в VIII можно заметить, что он предчувствует коварство жены. За сопоставляемыми сценами в VIII следуют сцены помощи Зевса троняцам, атаки троянцев и бегство ахейцев, а в XIV — сцены помощи Посейдона ахейцам, атаки ахейцев и бегство троянцев. Связь между ними очевидна. В VIII песни ободренные Зевсом троянцы атакуют ахейцев, а те

«после того, как перешли частокол и окоп,

бегущие, многие пали от рук троянцев,

они остановились у кораблей в ожидании».

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |