2. Центральной части поэмы предшествует блок действия — Феакия — который можно представить в совокупности следующих сцен:

а. Одиссей направляется ко дворцу царя феакийцев. | |

б. Гостеприимная встреча у Алкиноя. | |

в. Одиссей не выявляет себя. | |

г. Пир. Насмешливое отношение Эвриала к Одиссею. | |

VI—XII | д. Одиссей побеждает в соревновании. |

е. Одиссей выявляет себя. | |

ж. Одиссей рассказывает о своих приключениях, из которых мы узнаем, что всех его спутников погубило возмездие Гелиоса по причине их собственных преступностей. |

За центральной частью следует блок действия, описывающий прибытие Одиссея в свой дворец, и возмездие — блок, проявляющий явную связь с Феакией:

а. Одиссей направляется к своему дворцу. | |

б. Негостеприимная встреча женихов (гостеприимство Пенелопы). [104] | |

в. Одиссей не выявляет себя. | |

XVII — | г. Пир. Насмешливое отношение женихов к Одиссею. |

— XXII | д. Одиссей побеждает в соревновании. |

е. Одиссей выявляет себя. | |

ж. Возмездие Одиссея (и Телемаха) погубило женихов по причине их собственных преступностей. |

Итак, вся история странствий Одиссея, представленная в Феакии, завершается гибелью его спутников по причине их собственных преступностей (ατασθαλίαι) — не вняв советам Одиссея, они зарезали священных быков Гелиоса. История возмездия в XVII—XXII также кончается гибелью всех женихов по причине их собственных преступностей — не поверив Телемаху, Ментору и Галитерсу, они насильствовали в доме Одиссея. Возможность сопоставления этих двух моментов придает большее значение словам Эвпита (XXIV.425...), в которых явно подчеркивается связь между гибелью спутников Одиссея и женихов. Эвпит винит в этом зле Одиссея. Однако из слов Галитерса, а также из других мест поэмы явствует, что причина гибели женихов в их же собственной преступности:

«которые (женихи) натворили много дел злыми преступностями».

(XXIV.458)

И спутники Одиссея

«Погубили себя собственными преступностями».

(I.7)

Итак, причина гибели итакийцев как в одном, так и в другом случае — в их преступности (ατασθαλίαι).3)

3. Фактическому началу возвращения Одиссея предшествует эпизод у Калипсо, состоящий из следующих сцен:

а. Калипсо и Одиссей. Калипсо узнает, что Одиссей должен уйти. | |

б. Калипсо неохотно соглашается. | |

V | в. Ночь Калипсо и Одиссея. |

г. Одиссей покидает Калипсо. [105] |

За истреблением женихов следует блок действия, состоящий из следующих сцен:

а. Пенелопа и Одиссей. Пенелопа узнает, что Одиссей должен уйти. | |

XXIII | б. Пенелопа неохотно соглашается. |

в. Ночь Пенелопы и Одиссея. | |

г. Одиссей оставляет Пенелопу. |

В этих блоках схожая последовательность типологически схожих сцен служит двум различным целям. В случае Калипсо уход Одиссея означает перенесение внимания слушателя или читателя на основной конфликт, а в случае Пенелопы, напротив, направление действия к финалу.

4. Этой основной части поэмы предшествует блок действия, который, с одно» стороны, дает импульс всему возвращению Одиссея, с другой же, — является своего рода переходной ступенью от вступительной части поэмы к центральным событиям. Это — эпизод направления Зевсом Гермеса к Калипсо, который можно представить в совокупности двух основных сцен:

а. Собрание богов. Афина сообщает Зевсу, что Одиссей не может возвратиться домой. Женихи намереваются убить Телемаха. Зевс предопределяет дальнейший ход событий. | |

V | б. Миссия Гермеса — возвращение Одиссея из царства вечности в жизнь. |

В данном случае следует заострить внимание на том, что слово Зевса, являющееся фактически отголоском желания Афины (I.81...), в основном определяет весь дальнейший ход событий. Одиссей должен возвратиться на родину:

«Ибо такова его участь, увидеть друзей и достигнуть дом высококрытый и землю отцов».

(V.41-42)

Что представляет собой остров Калипсо, на котором находится Одиссей? Это фактически обитель вечности, где приостановлено течение времени для Одиссея, ибо Калипсо желает сделать его бессмертным. Следовательно, остров Огигию можно в некотором смысле уподобить царству смерти. В связи с этим интересно отметить, что Гесиод (Теог. 805-806) обозначает потоки Стикса термином ωγύγιον. На этом острове Одиссей отдален от земной жизни, однако душа его [106] тянется к ней. Сравнивая, по просьбе Калипсо, бессмертную нимфу с Пенелопой, Одиссей отмечает, что невозможно сравнить достоинства смертного с достоинствами богини, однако все же предпочитает возвратиться домой:

«Но... я так желаю и думаю каждый день

Об отправлении домой и об узрении дня возвращения».

(V.219-220)

Если учесть, какой путь проделал Одиссей до прибытия на остров Калипсо, включая «Царство теней» и то, что островом Огигией фактически завершаются странствия Лаэртида в ирреальном мире, то весь путь Одиссея от Калипсо к Итаке можно представить дорогой из потустороннего мира к жизни и действию.4) Миссия Гермеса в данном случае вполне соответствует его сущности. Он отправляется к нимфе, чтобы возвратить Одиссея из обители вечности в жизнь. Поэтому-то:

«Взял он и жезл свой, по воле его наводящий на бодрых

Сон, отверзающий сном затворенные очи у спящих;

В путь устремился с жезлом многосильный убийца Аргуса».

(V. 47-49)

Здесь Гермес явно предстает с теми своими атрибутами, которые характерны для него как бога, сопровождающего души. Он держит в руках жезл, с помощью которого, по своей воле, одним закрывает глаза, а другим открывает. Следовательно, в его обязанность входит усыпление либо отрезвление людей.5) Согласно же «Илиаде» (XIV.231), сон и смерть — братья. В данной части поэмы Гермес отправляется именно для отрезвления Одиссея, для его возвращения в жизнь.

С этой частью, по нашему мнению, можно соотнести тот блок действия «Одиссеи», который следует за основной частью поэмы и представляется нам в совокупности следующих сцен:

XXIV | а. Собрание душ героев Троянской войны. Душа Амфимедона сообщает Агамемнону, что Одиссей [107] возвратился домой. Женихов же убили Одиссей и Телемах. Агамемнон подытоживает все случившееся. |

б. Миссия Гермеса — предводительство душ женихов в потусторонний мир. |

Интересно, что Гермес и здесь предстает с теми же атрибутами, что и в соответствующем месте V песни при описании свойств его жезла. Здесь XXIV песнь почти дословно повторяет V (ср. V.47-49 и XXIV.2-4). Это не вызывает удивления, ибо Гермес и здесь выполняет одну из основных своих функций — сопровождающего души. Однако, если в V песни его функцией было возвращение Одиссея в жизнь, здесь — напротив — он сопровождает души женихов в обитель вечности, смерти. Две совершенно противоположные цели его миссии — в одном случае отрезвление усыпленного, а в другом, закрытие глаз мужьям — имеют вполне определенную функцию в композиции поэмы: первая означает направление действия к основному конфликту, вторая же — к логическому финалу, вызванному этим конфликтом.

Собрание душ героев, разговор между душами Амфимедона и Агамемнона мы считаем отражением собрания богов V песни. Если в V Зевс определял весь последующий ход последнего эпизода возвращения героев из-под Трои — возвращение Одиссея, то здесь душа Агамемнона подытоживает все случившееся и ставит события на свои места.6) Данный эпизод фактически является переходной ступенью от основного конфликта к финалу. Заслуживает внимания то обстоятельство, что здесь, как и в случае сопоставления блоков со сценами Олимпа «Илиады»,7) сцены соотносятся друг с другом не по принципу параллельного деления, а круговой композиции.

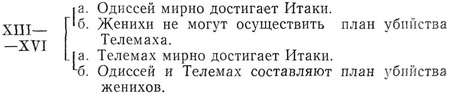

5. Этим событиям в начале поэмы предшествует история путешествия Телемаха, которую мы представляем в форме совокупности трех сцен:

а. Телемах направляется, чтобы узнать что-нибудь об отце. | |

III—IV | б. Прием у друзей отца. |

в. Намерение женихов убить Телемаха. [108] |

Отражением данного блока в конце поэмы мы считаем отправление Одиссея к отцу, в котором также выделяются три сцены:

а. Одиссей направляется навестить отца. | |

XXIV | б. Прием у Лаэрта. |

в. Намерение родственников женихов убить Одиссея. |

6. Этим эпизодам, со своей стороны, во II песни предшествует:

Собрание итакийцев.

За ними в XXIV следует также

Собрание итакийцев.

7. Собранию итакийцев в начале поэмы предшествует эпизод, в котором закладывается основа всего действия поэмы. Данный блок нам представляется в совокупности следующих сцен:

а. Афина и Зевс. Афина сообщает Зевсу о положении, в котором находится Одиссей. | |

б. Зевс выражает доброжелательность. | |

I | в. План Афины. |

г. Афина спускается на Итаку. | |

д. Афина призывает Телемаха к действию и возмездию. | |

е. Телемах принимает призыв. |

Этому блоку соответствует совокупность сцен, следующая за собранием итакийцев в XXIV:

а. Афина и Зевс. Афина сообщает Зевсу о положении, в котором находится Одиссей. | |

б. Зевс выражает доброжелательность. | |

XXIV | в. План Зевса. |

г. Афина спускается на Итаку. | |

д. Афина призывает итакийцев к прекращению возмездия и кровопролития. | |

с. Итакийцы принимают призыв. |

Как видим, в первом случае действие Афины направлено к тому, чтобы все привести в движение, направить ход событий к возмездию. Принятие Телемахом совета богини фактически дает начало действию. Во втором же случае все старания Афины направлены к примирению итакийцев, следовательно, и к приостановлению хода действия. Принятие [109] итакийцами ее призыва фактически означает завершение конфликта.

8. По нашему мнению, завязка всей композиции «Одиссеи» — в начале поэмы слово Зевса: человек, не послушавшийся призыва богов, погибнет, как это случилось с Эгистом, не послушавшимся воли Зевса, переданной ему Гермесом, — и в конце — знамение Зевса. Одиссей прислушивается к воле Зевса, переданной Афиной. Божественное примирение.

Эти два момента, думаем, определяют всю концепцию развития конфликта поэмы.8) Слово, которое произносит Зевс в начале поэмы и которое связано с Эгистом, рядом исследователей считается не совсем логичным в данном месте. Однако, как указывают некоторые современные гомерологи, оно является великолепным примером проведения параллели между коварным убийством Агамемнона и возвращением Одиссея. И действительно, через всю поэму красной нитью проходит идея сопоставления судьбы Агамемнона с возвращением Одиссея, измены Клитемнестры — с верностью Пенелопы, мужества Ореста — с доблестью Телемаха, коварства Эгиста — с насилием женихов. Согласно словам Зевса, люди напрасно винят богов в том, якобы все плохое, приключившееся с ними, исходит от бессмертных. Они своими преступностями (ατασθαλίαι) приносят себе многие беды, сверх предначертанных судьбой, хотя боги их предостерегают. Взять хотя бы Эгиста. Он вопреки предопределению судьбы женился на супруге Агамемнона и убил возвратившегося домой Атрида, хотя Зевс предупредил его через Гермеса не делать этого. Не поверил он благожелательному Гермесу и, вот, пришлось расплатиться за все. Следовательно, основной смысл слова Зевса заключается в том, что, если человек совершит что-то сверх судьбы (в результате своей преступности), наперекор воле бога, он за это ответит. И, действительно, вся поэма является иллюстрацией этого довода. Спутники Одиссея погибли, однако

«Они погубили себя своими же преступностями...» (I.7)

Так и женихов

«постигла постыдная судьба из-за преступностей» (XXII.317)

Если с этой точки зрения рассмотреть и другие места поэмы, в которых обобщаются причины гибели спутников [110] Одиссея или женихов, то во всех почти случаях указывается на их собственную преступность. Однако если герой внемлет истинному призыву бога, он не причинит себе несчастья сверх судьбы. Примером этому служит сам Одиссей. В финальной сцене, после того как итакийцы, напуганные призывом Афины, прекращают битву, разбушевавшийся Одиссей вновь атакует противника. Зевс подает знак Афине молнией, а она, в свою очередь, призывает Одиссея остановиться, не гневать Зевса. Одиссей покоряется призыву Афины, за этим следует установление мира.

Следовательно, двоякое отношение людей к воле бога влечет за собой два последствия;

Эгист, которому Зевс устами Гермеса велит отказаться от своих намерений, не покоряется богу и в конце концов гибнет из-за своей преступности.

Одиссей, которому Зевс устами Афины сообщает отказаться от своего намерения, покоряется богу, что предвещает божественное примирение.

Этим и завязывается вся композиция поэмы. Если представить все вышесказанное единой схемой, то структурная симметрия «Одиссеи» приняла бы такую форму (см. таблицу II).

Естественно, симметричность всей композиции поэмы говорит о том, что этот же принцип симметрии частей должен подтверждаться и в более маленьких структурах поэмы. Достаточно ознакомиться с многочисленными схемами Бэртмена, в которых, возможно, немало спорных моментов, чтобы убедиться в универсальности принципа симметрии в поэме, проявляющегося как в построении, так и во взаимоотношении отдельных сцен. В «Одиссее», как и в «Илиаде», довольно высок удельный вес принципа т. н. «парадигматического взаимоотражения», подразумевающего повторение композиционных законов, разных мотивов, использованных в одной сцене, не только в типологически схожей с ней другой сцене, но и в ряде сцен одновременно. Примеров этого много в поэме, их перечисление завело бы нас слишком далеко, тем более, что об этом гомеровском принципе речь шла выше при анализе «Илиады». Здесь же отметим, что в более малых структурах, какими являются композиции речей отдельных героев «Одиссеи», наблюдаются некоторые расхождения с «Илиадой». Этот вопрос более подробно мы рассмотрим ниже, когда коснемся взаимоотношения принципов геометрического искусства и гомеровского эпоса.

Итак, анализ структуры цельной поэмы показал, что типологически схожие блоки действия «Одиссеи» расположены в отношении центра симметрично и образуют т. н. круговую композицию: [111]

АБВГДЕЖЗ Ж'Е'Д'Г'В'Б'А'

Что же касается последовательности сцен внутри блоков, то они соотносятся друг с другом по принципу параллельного деления (абв... абв...). Таким образом, в композиции «Илиады» и «Одиссеи» использованы совершенно идентичные принципы структурной симметрии. Как было отмечено, симметрия в поэме соответствует совершенно определенному принципу развития конфликта. Основной характерной чертой данного принципа можно считать завершение возникшего по воле бога конфликта той же божественной волей..

Нетрудно заметить, что как в «Илиаде», так и в «Одиссее» в начале конфликта стоит бог: в «Илиаде» — Зевс, в «Одиссее» — Афина. Правда, и в «Одиссее» воля Зевса наивысшая, но здесь он стоит дальше от хода событий, чем в «Илиаде». Фактически основной движущей силой в «Одиссее» является Афина. Зевс не сам составляет план возвращения Одиссея, как это было в «Илиаде» в случае обманчивого сна, а лишь соглашается с планом Афины и разрешает реализовать его (в начале V песни слова Зевса лишь развивают план Афины). В данном случае необходима лишь его «истинная воля» (νημερτέα βούλη). Все то, что затем происходит в поэме, фактически является реализацией плана Афины. Следовательно, в ее руках завязка всех центральных конфликтов поэмы. Уже в первой песни она ставит перед Зевсом вопрос о возвращении Одиссея (I.48...) и сама предлагает ему план действия (I.84...), в котором предусмотрено почти все, что затем происходит в поэме. С этого момента Афина появляется всюду, где требуется помощь Одиссею или Телемаху. В данном процессе постепенно вырисовываются две основные необходимые для конфликта противостоящие стороны — Одиссей с Телемахом и женихи Пенелопы. В поэме происходит столкновение между ними. Однако истребление женихов и опознавание Одиссея Пенелопой все еще не является завершением конфликта. Для снятия противоречия с противоборствующих сторон необходимо т. н. божественное примирение. Именно о таком примирении повествуется в конце XXIV песни. Мотив действия кефаленов, идущих мстить Одиссею, довольно четко сформулирован в словах Эвпита, отца одного из женихов — Антиноя: в них обоснована вина Одиссея — он виновен перед соотечественниками, во-первых, в том, что увел за собой в Трою и погубил кефаленских мужей и, во-вторых, возвратившись, сам истребил лучших кефаленов (XXIV.426...). В словах Медона (XXIV.443...) явно подразумевается, что Одиссей был бы виновен, если бы действовал сам, однако [112]

«Все это он совершил не против воли бессмертных богов!»

В предельно критический момент, когда должен разгореться кровопролитный бой, Афина вновь обращается к Зевсу — продолжить или завершить злую войну? (473...); Зевс, настроенный миролюбиво (478...), дает Афине возможность делать так, как она того желает (ερξον οπως εθέλεις 481), но все же высказывает свою волю:

«Да будут богатство и мир (на земле) — вдоволь!» (486)

И Афина немедля призывает настроенных к бою итакийцев: «Приостановите бой» (531), а после того, как Зевс послал «чадную молнию» (539) и Одиссей смирился:

«Скоро потом меж царем и народом союз укрепила

Жертвой и клятвой великой принявшая Менторов образ

Светлая дочь громовержца богиня Афина Паллада».

(546-48)

Это и является логическим финалом, завершением конфликта, ибо, если действия Одиссея и Телемаха во всем произведении фактически направляются божественной волей и если истребление женихов — реализация той же самой воли, то поэт постарался бы показать и то, как та же самая божественная воля примирит Одиссея (и Телемаха) с противоположной силой, имеющей, согласно «Одиссее», до самого финала произведения полное право на возмездие. Если бы не это примирение, в поэме конфликт остался бы незавершенным.9)

Все наше суждение до сих пор было нацелено на то, чтобы показать, сколь едина композиция «Одиссеи». Естественно, с течением времени поэма должна была претерпеть определенные изменения, однако они, очевидно, коснулись не цельной композиции поэмы, но лишь построения отдельных ее частей и, вместе с тем, настолько поверхностно, что не разрушили их основную структуру, того единства поэтических принципов, которое выявляется в композиции поэмы. [113]

По нашему мнению, анализ поэмы с учетом тех моментов, которые обсуждались выше, свидетельствует о том, что «Телемахия», «Царство теней» и XXIV песнь, к которым аналитики проявляют особое недоверие, являются необходимыми частями «Одиссеи». Несмотря на то, заметны в этих песнях следы интерполяции или нет, они тесно связаны со всей структурой поэмы и их изъятие нарушило бы единство произведения. [114]

Назад К содержанию Дальше

1) 396, стр. 288.

2) 94; 95.

3) Об этом более подробно см. ниже, стр. 147...

4) То, что остров Огигии должен обозначать царство смерти, а Калипсо — богиню смерти, неоднократно отмечалось. В последнее время в связи с этим интересные соображения представил Торнтон (382, стр. 19; особенно см. стр. 27-32, здесь же литература по вопросу).

5) О Гермесе, сопровождающем души, см. подробно 226.

6) В данном случае интерес представляет то, что рассказ души Амфимедона перекликается, с одной стороны, с жалобой Афины Зевсу в начале V песни о судьбе Одиссея и Телемаха; с другой же, — дает ответ Агамемнону, душа которого призывала Одиссея в XI песни к осторожности в отношении к Пенелопе.

7) Ср. выше, стр. 64...

8) Ср. также 95, стр. 121.

9) Ср. также замечание Стенфорда: «that ethically and morally the Odyssey cannot end at 23, 296 and that the poem makes this clear, consistently and costantly» (373, стр. 16). Следует отметить, что Шадевальдт, придающий моменту божественного примирения в конце «Илиады» особое значение (355а, стр. 10...), почему-то не видит необходимости такого же примирения в финале «Одиссеи».

К интерпретации т. н. сомнительных частей «Одиссеи»

В этой главе мы не будем говорить о всех тех местах или пассажах, которые когда-либо ставились под сомнение филологами. Мы остановимся лишь на частях поэмы, имеющих особое значение в композиции «Одиссеи».

Как мы уже отмечали, самым значительным из т. н. сомнительных мест «Одиссеи» является «Телемахия». На каком основании выделяют ее исследователи из поэмы?1)

1) Прооймион «Одиссеи» не подготовляет «Телемахию». Здесь ничего не говорится о событиях, происходящих в «Телемахии».

2) В прологе поэмы описывается первое собрание богов (I.27...). Зевс произносит свою известную речь, после которой следует его беседа с Афиной, богиня предлагает Зевсу свой план возвращения Одиссея. В первой части этого плана предполагается послать Гермеса на остров Огигию, где Одиссей находится в заключении у нимфы Калипсо. Гермесу поручено передать нимфе волю Зевса — Одиссей должен вернуться на Итаку. До этого момента все развивается вполне логично и соответствует определенной в прооймионе задаче. Вторая же часть плана посвящена прибытию Афины на Итаку, где она должна внушить Телемаху смелость и убедить его отправиться в Спарту и Пилос за известиями об отце.

По мнению многих аналитиков, для возвращения Одиссея этот момент не имеет никакого значения, он совершенно лишний, ибо странствия Телемаха никак не способствуют возвращению отца.

3) Далее показано, как Афина является Телемаху в образе [115] Ментеса и как осуществляется вторая половина плана. Но женихи собираются убить Телемаха. В начале V песни вместе с восходом Эос, боги вновь собираются и Афина жалуется Зевсу, что Одиссей не может вернуться на Итаку, к тому же женихи решили убить Телемаха. В ответ на это Зевс поручает Афине обеспечить Телемаху благополучное возвращение, а сам, обращаясь к Гермесу, составляет план возвращения Одиссея. Примечательно, что Зевс повторяет здесь слова, сказанные Афиной на первом собрании богов, заменена лишь форма ειπη формой ειπείν.

«Чтоб нимфе прекраснокудрявой объявить [Гермесу] решение неизменное,

О возвращении Одиссея, твердого духом, домой».

(I.86-87 = V.30-31)

Ряд исследователей считает странным, что боги дважды собираются для реализации одной цели — вернуть Одиссея. К тому же, во время второго собрания ничего не сказано о первом, хотя вопрос возвращения Лаэртида был тогда почти решен. Это, по их мнению, можно объяснить, лишь сделав допущение, что некий «обработчик», вставил в ранее существовавший пролог, в том месте, где говорилось о беседе Афины и Зевса, о плане Афины и обращении Зевса к Гермесу, целую «Телемахию», добавив соответствующие пассажи в сцене собрания богов.

4) Отдельные детали сцены Афины — Телемаха I песни, как предполагает часть исследователей, подтверждают наличие интерполятора (или «обработчика»). В совете, который Афина дает Телемаху, явившись ему в образе Ментеса, — много логических расхождений. Он (I.253-305) содержит ряд противоположных моментов.

Телемах должен:

а) собрать на следующее утро ахейских героев и обратиться, к ним с речью;

б) посоветовать женихам разойтись по своим домам;

в) сказать матери, что если она желает выйти замуж, то должна вернуться в родительский дом, где, дав ей приданое, ее выдадут замуж;

г) сам (Телемах) же должен снарядить корабль и отправиться к Нестору и Менелаю за вестями об отце. Если он узнает, что отец жив и есть надежда на его возвращение, то будет терпеливо ждать еще год;

д) если же отца нет среди живых, то, вернувшись домой, он должен воздвигнуть ему гробницу;

е) мать же выдать замуж;

ж) и уже потом должен подумать об истреблении женихов в своем доме — хитростью или силой. [116]

Настало время, когда Телемах должен последовать совету Афины. И действительно, Телемах: (а) на другой день собирает народ, (б) предлагает женихам покинуть его дом (II.139...), (г) просит снарядить для него корабль, чтоб отправиться в Пилос и Спарту за вестями. Если узнает, что отец жив, то будет его ждать еще год, (д) если же его не окажется в живых, то, вернувшись, воздвигнет ему гробницу, (е) а мать выдаст замуж. Следовательно, Телемах почти полностью следует совету Афины и оставляет без внимания лишь два момента — (в) и (ж). Вполне естественно, что Телемах опустил (ж), ибо он касается избиения женихов. Непонятно только, почему Телемах не выполняет требования Афины в связи с отправлением матери в отчий дом (в). Совет Афины несколько противоречив и алогичен. Непонятно, почему она советует Телемаху отправить мать в родительский дом, если ей надо выйти замуж. Ведь Афина, как и слушатели «Одиссеи», прекрасно знала, что верная Пенелопа не собиралась выходить замуж и ждала своего супруга. Удивление вызывает и то, что Телемах ни словом не обмолвился Афине/Ментесу, что его мать не собирается замуж. С другой стороны он выполняет все пункты совета Афины/Ментеса, кроме одного — предложить матери, если она хочет выйти замуж, вернуться в отчий дом, несмотря на то, что во II песни Телемаха не раз подстрекают выполнить и этот совет Афины. Например, во II.196... Эвримах, один из женихов, прямо заявляет Телемаху — отправить мать в отчий дом, чтоб там ее выдали замуж. Здесь повторяются полностью две строки из совета Афины (I.277-8 = II.196-7). Но Телемах не желает говорить об этом. А до того (II.130...) он заявляет Антиною, что не может отправить мать из дому вопреки ее желанию (αέκαυσχν). Таким образом, Телемах явно пренебрегает этой частью совета Афины. Нам из совета Афины трудно заключить, что должен конкретно сделать Телемах. Как мы уже отмечали, все это дает возможность ряду исследователей говорить о структурной аномалии и рассматривать эту часть поэмы с аналитической точки зрения.2)

Таковы фактически те основные аргументы, на которые опираются сторонники выделения «Телемахии» из поэмы. Легко заметить, что аргументы эти логического характера и исходят из сугубо субъективной интерпретации текста. Исследователи видят в этих местах аномалию постольку, поскольку они не соответствуют их пониманию логичного. Но [117] достаточно рассмотреть эти места с другой точки зрения, появятся возможности иной интерпретации.

Начнем с совета Афины. В нем нетрудно заметить два момента: а) совет, который касается лично Телемаха и выполнение которого зависит только от него; б) совет, выполнение которого зависит не только от воли Телемаха, но и от объекта, с кем непосредственно будет иметь дело сын. Одиссея. Соответственно, в первом случае в совете допускается единственно возможный вариант развития событий, а во втором случае — два, исключающих друг друга, возможных варианта. То, что Телемах должен собрать народ, зависит всецело лишь от его воли и другой возможности в данном случае не представляется. От него же зависит пойти на поиски отца. В советах же, касающихся возвращения Одиссея, женихов и матери, явно допускаются два варианта развития событий: Телемах должен предложить женихам покинуть его дом, и если они этого не сделают, то по возвращении ему надо будет подумать о том, как истребить их. Он должен сказать матери — если она желает выйти замуж, то должна покинуть дом, если же нет, то в случае гибели Одиссея, сам Телемах выдаст ее замуж. Но возможно и то, что Одиссей жив и вернется, тогда они должны ждать его, если же он не вернется, то воздвигнуть Лаэртиду гробницу и выдать замуж Пенелопу. Как видно из сказанного, речь Афины в целом подчинена определенной логической структуре и построена на основе симметричного распределения двух противоположных возможностей развития событий в первой и второй частях совета. Однако в данном случае мы имеем дело не только со структурными особенностями. Следует учесть и то обстоятельство, что в этом эпизоде собеседником для Телемаха является простой смертный Ментес, который не может с точностью знать, что творится в доме Телемаха, о чем думает Пенелопа. Точно так же слушателям «Одиссеи» не все еще известно из поэмы о верности Пенелопы.3)

Мы не можем согласиться с мнением исследователей, которые утверждают, что аудитории «Одиссеи» заранее все было известно о Пенелопе. В таком случае было бы непонятно, почему поэт столь детально описывает эпизоды верности Пенелопы. Естественно, слушатели «Одиссеи» имели определенную информацию о счастливом возвращении Одиссея и верности его супруги еще до появления поэмы, но все это, очевидно, имело схематичную форму. Именно автор «Одиссеи» и должен был сделать Пенелопу символом верной жены. Этого он достиг художественным обобщением и представлением ее образа в предельно драматическом [118] контексте. Многие эпизоды, подчеркивающие характерные черты образа Пенелопы, несомненно являются плодом фантазии самого поэта. С этой точки зрения можно сказать, что первое полное экспонирование образа Пенелопы в греческом эпосе является делом автора «Одиссеи». Поэтому трудно представить, что слова Ментеса касательно Пенелопы могли вызвать удивление или возмущение среди слушателей, тем более, что фактическое экспонирование Пенелопы и моментов, описывающих ее верность, начинается после беседы Ментеса и Телемаха. Из слов самого Ментеса видно, что он считает нереальной первую возможность — желание Пенелопы выйти замуж. Именно поэтому он чуть позже советует Телемаху, в случае гибели отца, выдать мать замуж. Здесь имеется в виду, что Пенелопа, по мнению Ментеса, не пожелает уйти из дома Одиссея и выйти замуж, не убедившись окончательно, жив или нет ее супруг. В данном случае Пейджу кажется более логичным, если бы Телемах дал надлежащий ответ Ментесу и убедил его, что Пенелопа не собирается выходить замуж.4) По нашему же мнению, подобное развитие сюжета было бы несколько примитивным. Телемах ведет себя, как и подобает герою эпоса, прозорливому и степенному. Ответ на поставленный Афиной вопрос дает II песнь. Именно здесь со слов Антиноя мы узнаем (II.85...), как оттягивает Пенелопа свой ответ женихам. Именно здесь, в самом логичном месте, когда уже слушатель в курсе событий, Телемах отвечает Антиною и другим собравшимся на вопрос, поставленный Ментесом. Из его слов (II.130...) становится ясным, что Пенелопа не желает покидать дом Одиссея и Телемаху нечего выяснять, думает ли она о замужестве. Из сказанного явствует, что в совете Афины/Ментеса и в реакции Телемаха нет никаких принципиальных противоречий.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |