Эти данные подтверждают, что сегмент ИПБОЮЛ развивается более успешно и это отвечает требованию рыночных отношений по созданию субъектам малого бизнеса благоприятных экономических условий.

В табл. 5 представлен сравнительный анализ состояния субъектов МП в Италии, США, Франции.

Таблица 5

Сравнительный анализ состояния субъектов МП в Италии, США, Франции

Италия | Франция | США | ||||

Доля МСП в ВВП страны | 55 % | Евро 670 млрд в 2003 г. | 49,8 % | Евро 773 в 2003 г. | 52 % | Долл. 6,6 трлн в 2005 г. |

Доля МСП в количестве всех предприятий | 99,2 % | 3, 6 млн предприятий из них 65 % индивидуальные | 97,6 % | 2,869 млн предприятий из них 1,4 млн индивидуальных | 97,6 % | 22,9 млн предприятий |

Доля МСП в общей занятости | 71 % | 15, 3 млн работающих | 56,6 % | 50,1 % | 71, 06 млн работающих |

1 евро = 1, 263 долл. на февраль 2004 г.

Малый бизнес в Китае. Правительство Китая уделяет больше внимание развитию малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день малое предпринимательство в Китае действует в соответствии с Законом «О стимулировании развития малого и среднего предпринимательства», принятого в 2002 г. и расширяющие возможности для малых предприятий в сферах кредитования, инвестирования, совершенствования производства, внедрения новых наукоемких технологий.

Начиная с 2003 г., в Китае произошло стремительное развитие малого предпринимательства, увеличение рентабельности предприятий, рост налоговых поступлений в бюджет государства. Такое развитие было обеспечено не только за счет увеличения числа субъектов малого предпринимательства, но и качественных сдвигов в структуре малого и среднего предпринимательства.

В 2005 г. было отмечено быстрое развитие малого бизнеса, повысилась его прибыльность, в стране насчитывалось более 4,3 млн малых и средних предприятий и 27,9 млн индивидуальных предприятий, на которых работает свыше 75% занятого городского населения. Это составило 99,6 % от общего количества предприятий в стране, на которые приходилось почти 60% ВВП и 74,7% добавленной стоимости промышленной продукции.

Сектору малого и среднего бизнеса принадлежит 65% патентов, 75% технических новшеств и более 80% новой продукции Китая. На его долю приходится 46,2% налоговых поступлений всей страны и 62,3% общего объема экспорта Китая. При этом в категорию малых предприятий с числом занятых до 100 человек относится почти 99% предприятий и только 0,6% относятся к средним предприятиям с количеством занятых от 101 до 999 человек.

По данным зарубежных экспертов в 2007 г. в Китае функционировало 42 млн. малых и средних предприятий (табл. 6) [96. С. 42]. Малое предпринимательство составляет подавляющее большинство в общем количестве предприятий Китая. Именно на малых предприятиях занято около 60% трудоспособного населения страны.

Малый и средний бизнес все больше становится локомотивом инновационного развития китайской экономики. Данные предприятия производят все большую долю инновационной продукции, дают большое количество технических изобретений. Основная часть экспортной продукции Китая также производится на малых и средних предприятиях.

Таблица 6

Уровень развития малого предпринимательства в России и Китае

Страна | Общее количество субъектов МП, млн ед. | Количество субъектов МП на 1 тыс. жителей, ед. | Доля населения занятого в секторе МП, % | Доля субъектов МП в ВВП, % |

Россия (2009) | 1,6 | 11,3 | 21 | 18 |

КНР (2007) | 42,0 | 30,9 | 60 | 60 |

В Китае малые и средние предприятия считаются важнейшим источником экономического роста страны, который создает основную массу товаров и эффективно решает проблему занятости населения. Сфера малого предпринимательства стала неотъемлемой частью экономики Китая, которая создает конкурентоспособную инновационную продукцию и технологии, экспортируя их во многие страны мира.

Государство активно поддерживает малый и средний бизнес, для этого в Китае создана «Национальная комиссия по развитию и реформированию» (NDRC), которая формирует условия для развития малого и среднего бизнеса.

Китайское правительство считает малые и средние предприятия важнейшим стимулятором экономического роста, оживления рынка и расширения возможностей трудоустройства. За последние 20 лет сектор МСП стал неотъемлемой частью китайской экономики и ныне энергично создает огромное количество рабочих мест и осваивает новые инновационные технологии. Однако этот сектор испытывает трудности в привлечении капиталов, в заимствовании технологий и в приобретении информации.

Правительство постоянно предпринимает различные меры по созданию более благоприятных условий для дальнейшего развития МСП, совершенствования правовой системы регулирования его деятельности и оказания услуг этому сектору экономики. Намечен ряд мер по улучшению работы государственных фондов развития малых и средних предприятий и способов управления кредитными гарантиями для них.

2.3. Малое и среднее предпринимательство в Европейском Союзе[7]

Общие положения. МСП официально определяются Европейским Союзом (ЕС) как те, на которых:

- работают менее 250 человек;

- имеющие годовой оборот не более 50 млн евро, либо имеющие суммарный годовой доход, не превышающий 43 млн евро;

- удовлетворяющие критерию независимости.

На микропредприятиях численность занятых не превышает 9 человек, годовой оборот и суммарный годовой доход не должны превышать 2 млн евро.

На малых предприятиях (10-49 человек), годовой оборот и суммарный годовой доход не должны превышать 10 млн евро.

На средних предприятиях, (50-249) человек, годовой оборот не должен превышать 50 млн. евро или суммарный годовой доход - 43 млн евро.

Состояние малого и среднего предпринимательства. В малом бизнесе в странах ЕС в 2005 г. Было занято 50,2 % работающих. Наибольший процент занятости был отмечен в Греции (72,3 % от общей занятости), Италии (68,8 %), на Кипре (65,6 %), Португалии (65,6 %). В Испании (64,3 %), наименьший 40,6 %), Германии (41 %) (цит. по [108. C. 193]).

В 2008 г. в ЕС функционировало 20 млн. предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивающих занятость 65 млн. работников (или 53 % общей занятости). Соотношение между занятыми в малом бизнесе и в крупных корпорациях в ЕС значительно выше, чем в США или Японии, где большая часть занятых работает в крупных компаниях.

МСП в Европейской экономике представляют:

- 99,8 % всех предприятий,

- 67,1 % рабочих мест в частном секторе, обеспечивают более чем 80 % занятости в таких секторах экономики, как, строительство, производство мебели и металлических конструкций.

ЕС разработал специальный акт и Устав Малых Предприятий (Charter for Small Enterprises), являющиеся основой политики Еврокомиссий в отношении SME. Ключевым элементом политики государств - членов ЕС является Устав, одобренный Европейским Советом в испанском городе Фейра в июне 2000 г. Это способствовало разработке стратегии развития SME в Европе до 2010 г.

Акции, предпринимаемые в рамках Устава, включают множество мер. Среди них - Многолетняя Программа развития Предприятий и Предпринимателей[8] и большое количество проектов типа «Лучшая административная методика» (Best Procedure)[9] (для выявления и распространения лучшего опыта и навыков среди предприятий и предпринимателей), которые проводятся в тесном сотрудничестве со странами ЕС. Объединенный Отчет о Занятости[10] содержит ежегодный обзор эффективных инструментов и национальных мер по развитию предпринимательства.

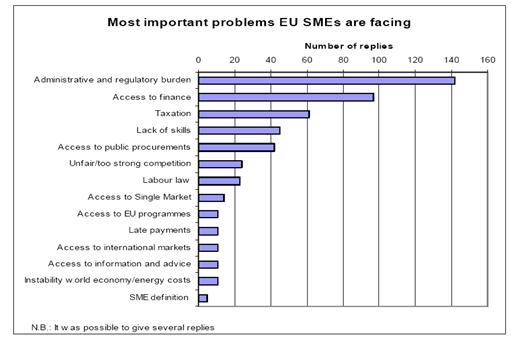

Проблемы развития МСП в ЕС. Однако также как и в других странах МСП в Евросоюзе сталкивается с целым рядом проблем. Среди них: высокие административные барьеры (Administrative and regulatory burden), доступ к финансам (Access to finance), налогообложение (Taxation), недостаток опыта и умений (Lack of skills) и другие (рис. 2).

Рису. 2. Основные проблемы, с которыми сталкиваются МСП

в Евросоюзе

Упрощение доступа к финансированию. Доступ к финансам это вторая по величине проблема, с которой столкнулись малые и средние предприятия ЕС. Инвесторы и банки стараются избежать вложений в начинающие и молодые МСП, вследствие, высоких финансовых рисков. Предприниматели же, с другой стороны, не всегда понимают, какую информацию необходимо представлять кредитным организациям, что так же осложняет ситуацию. Европейская комиссия внедрила ряд программ по улучшению этой ситуации.

В некоторых странах – союзниках три из четырех компаний начинают свою деятельность при финансировании банков - получение кредитов или, как минимум, овердрафта; однако в остальных на уровне 1 к 4.

С 1998 по 2006 г. было направленно более 744 млн евро на финансирование более МСП. Эти показатели будут улучшены на более чем на 1 млрд евро благодаря общим усилиям (Commission's Competitiveness и Innovation Framework Programme (CPI) за гг. Это должно помочь финансовым институтам выделить порядка 30 млрд. евро новых финансовых средств для МСП в Европе, потому как на каждый потраченный евро из бюджета ЕС должно приходиться около 6 евро частного капитала или 50 евро банковских займов.

Финансовые инструменты для поддержки МСП:

1. Фонд на развитие и внедрение инноваций в МСП: обеспечивают рискованный капитал на ранней стадии развития и расширения;

2. Фонд, обеспечивающий финансовые гарантии: банки, выделяющие кредиты, микрокредиты[11] и пр., МСП получают гарантии для снижения рисков.

Представительство интересов малого бизнеса на национальном уровне и ЕС. Создание консультационных комитетов для МСП, предназначенных для консультирования законодательных органов власти, становится стандартной опцией правительства в попытке создать систему регулярных консультаций для МСП. Некоторые из таких комитетов, например Ирландский Круглый Стол по вопросам малого бизнеса, Шведская группа представителей малого бизнеса и Шотландская министерская группа для консультаций малого бизнеса в Соединенном Королевстве, занимаются организацией встреч представителей правительства с представителями малого бизнеса, агентств развития и представителями науки. В Германии создана должность федерального государственного представителя по вопросам малого бизнеса, который учитывает интересы бизнеса в законодательной деятельности. Испания открыла «Обсерваторию для Малых Предприятий», Норвегия разработала «Барометр малого бизнеса».

25 июня 2008 г. Европейская Комиссия приняла амбициозный пакет новых мер The "Small Business Act" for Europe.[12]

Основные моменты документа:

· Предприниматели должны составлять основу среднего класса.

· Основное направление государственной политики - «мягкое» отношение к МСП.

· В стратегии развития страны закрепить принцип Think small first[13] .

· МСП должны получать государственную помощь, для того чтобы успешно вести свою деятельность.

· Барьеры для развития МСП должны быть срочно устранены.

Основные принципы:

· Создать среду, в которой предприниматели и домашние хозяйства смогли бы процветать, а предприниматели были бы справедливо вознаграждены.

· Проследить за тем, чтобы обанкротившиеся честные предприниматели получили доступ к дополнительному финансированию («второй шанс»).

· Разрабатывать проекты законов, используя принцип «Поддержки малого бизнеса[14]».

· Общественные власти должны стать более отзывчивыми к нуждам МСП.

· Адаптировать общественные политические инструменты к нуждам МСП: облегчать участие МСП в госзакупках и увеличить государственную поддержку МСП.

· Облегчить доступ МСП к финансам и развить их финансово-правовую поддержку посредством своевременных платежей по коммерческим операциям.

· Помочь МСП наилучшим образом использовать возможности, предоставляемые определенным рынком.

· Способствовать повышению квалификации рабочих на МСП и всех форм нововведений.

· Дать возможность МСП превратить желаемое в действительное.

· Стимулировать и поддерживать МСП для того, чтобы в итоге увеличить прибыль отрасли (определенного рынка, страны).

Создание адаптивного законодательства.

Комиссия одобрила три принципа принятия законодательных документов:

· Законопроекты, регулирующие бизнес структуры, должны подвергаться тщательному анализу, в особенности их потенциальное влияние на МСП.

· В законопроекты могут быть внесены специальные подразделы, по микро, малым, средним и крупным предприятиям.

· Специальная финансовая поддержка, снижение вступительных взносов и даже освобождение от разного рода выплат.

Защита МСП от просроченной дебиторской задолженности.

Задержка таких выплат чаще всего приводит малый бизнес к банкротству (является причиной более 50 % банкротств). С целью защиты МСП Комиссия пересмотрела - 2000 Directive - для упрощения и квалификации таких пунктов, как процентные выплаты «в пользу заемщика». Это должно сократить задержки по выплатам и обеспечить своевременное получение денежных средств предприятиями по всем коммерческим операциям.

Создание стандартов для МСП.

Для конкурентоспособности на международном рынке очень важным является принятие стандартов и интегрирование их в производимую продукцию. Чтобы при разработке стандартов учитывались потребности МСП Комиссия удвоила финансовую поддержку процесса стандартизации, а также порекомендовала снизить плату за прохождение стандартизации МСП и бесплатного размещения резюме.

Обмен идеями и практикой.

Множество проблем возникает у МСП из-за законов, правил и общей практики на национальном и региональном уровне. В связи с этим Комиссия оказывает поддержку чиновникам через ЕС в поиске и внедрении эффективных решений по улучшению бизнес-среды, в которой функционируют МСП. Это может включать в себя: снижение бюрократических барьеров при организации бизнеса, упрощенный доступ к финансированию и получение консультаций для малого бизнеса о разрабатываемой политике.

В заключении авторы отмечают, что развитие малого и среднего предпринимательства является важнейшим показателем степени успешности рыночных реформ, уровня эффективности конкурентной экономики. Анализ экономической литературы и имеющихся статистических данных о деятельности субъектов малого предпринимательства свидетельствует об усилении роли малых предприятий даже в странах с развитой рыночной экономикой, хотя при этом устойчивость малых предприятий остается относительно низкой.

Малое предпринимательство объединяет экономически наиболее активную часть населения, которая, не имея на первых эта пах собственных средств производства, предлагает новые идеи, и работает для их воплощения. Предприниматели практически не потребляют государственных ресурсов, но их деятельность расширяет налогооблагаемую базу и вовлекают в свою сферу производства и обращения новых людей, тем самым помогая власти решать проблему занятости.

Глава 3. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ И СИБИРИ

3.1. Дореволюционный период

«Период, который начинается с момента освоения Восточной Сибири и заканчивается в октябре 1917 г., характеризуется высокой предпринимательской активностью, быстрым развитием различных промыслов, возникновением кустарных и полукустарных производств, созданием небольших промышленных предприятий. В эти годы формируется облик сибирского предпринимателя» [25. C. 18].

Истоки зарождения российского предпринимательства, его форм и видов, были во многом связаны с переплетением географических, природных, экономических и политических факторов. Для понимания специфики развития деловых отношений следует принимать во внимание и большие усилия, которые Российское государство направляло на оборону огромной территории и освоение новых земель. Сильное государство вынуждено было мобилизировать скудные ресурсы для решения этих задач. Отсюда вытекала необходимость тяжелого финансового и налогового гнета. Без усиления крепостничества становилось проблематичным содержание многочисленного войска. Все это не могло не сдерживать позитивные тенденции в развитии предпринимательства.

Предпринимательская деятельность в 9-15 вв. характеризовалась двумя основными направлениями: ремесло и торговля, представители которых по своей сути и являлись субъектами малого бизнеса. Ремесло являлось своеобразным прообразом промышленного производства. Первые ремесленники работали на себя, являясь одновременно и работником и предпринимателем. Более высокоорганизованной формой производства, характерной для России, стали артели и подряды, что требовало объединения значительного числа людей. Во главе таких объединений стояли люди, обладающие организаторскими способностями и имеющих свой личный капитал. Еще больше элементов предпринимательской деятельности проявлялось в торговле. Можно отметить два вида торговли: транзитная и внутренняя. Развитию транзитной торговли способствовало расположение Киевской Руси между Западом и Востоком.

В 16 веке (период царствования Ивана Грозного) торговля стала принимать все большие размеры. Это время характеризуется появлением первых частных предпринимателей. Одним из примеров может служить многоотраслевое хозяйство боярина Морозова, который использовал крестьянские текстильные промыслы, организовав территориальное разделение труда.

Новые подходы (тенденции) в развитии предпринимательства проявились в 17 в., который характеризовался началом постепенного подрыва позиций феодализма и одновременного роста рыночных отношений. Складывавшийся всероссийский рынок обусловил характерные черты русского купечества, все чаще выступавшего в роли скупщика.

Серьезное воздействие на развитие отечественного предпринимательства, в начале 18 в. в России, связано с преобразованиями, начатыми Петром I, которые оказали положительное внимание в первую очередь на промышленное производство. Преобразования Петра I резко стимулировали процесс создания условий для инвестиций капитала в промышленность. Необходимо отметить при этом, что развитие мануфактуры шло не естественным путем, как экономический процесс, а принудительно внедрялось сверху.

Первая половина 19 в. характеризовалась тем, что заканчивался процесс первоначального накопления капиталов, что проявилось в падении купеческой торговой прибыли. Купеческий капитал выполнил свою историческую миссию. При этом производство товаров стало давать более высокую прибыль, что повлекло перетекание купеческих капиталов в промышленное производство. К 19 в. сформировался состав предпринимателей, состоящий из трех групп: купцов, торгующих крестьян и дворян-промышленников.

Большой толчок в развитии предпринимательства дала отмена крепостного права. 19 февраля 1861 г. императорский манифест провозгласил наступление новой эпохи в истории России: «Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда». Таким образом, российские крестьяне, составлявшие подавляющее большинство населения страны, получили, наконец, свободу и немного земли — за определенную, довольно существенную выкупную плату, рассроченную на несколько десятков лет.

Существовавшие общинные отношения препятствовали развитию предпринимательства в сельском хозяйстве: переходу от крестьянского к фермерскому хозяйству. Столыпинская реформа ставила своей целью – разрушение общины с общественной собственностью на землю и уравнительным землепользованием, что должно было способствовать переходу к фермерскому хозяйству. Проводимая реформа, позволяла крестьянину выходить из общины вместе с землей, которая становилась его собственностью. Второй стороной реформы было переселение крестьян в Сибирь, с целью освоения новых земель, что должно было способствовать и развитию фермерства. При этом в Сибири крестьяне получали землю в собственность намного больше, что являлось дополнительным стимулом переезда. Итогами Столыпинской реформы стало стремительное развитие фермерства в сельском хозяйстве. Среднегодовой сбор зерна в России вырос со времени отмены крепостного права в 2,5 раза. Экспорт зерна и продуктов животноводства

с начала века и до Первой мировой войны вырос в два раза.

Развитие предпринимательства в начале 20 в., характеризовалось как монополистическая стадия предпринимательства. Толчком, ускорившим образование монополий стал мировой экономический кризис гг., повлекший банкротство более четырех тысяч предприятий. И особенно этот кризис ударил по представителям малого бизнеса.

Распространение предпринимательства в Иркутской губернии (сегодняшняя Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край), как и во всей Сибири, началось одновременно с ее хозяйственным освоением. Переселенцы, заселяя новые земли, налаживали небольшие кустарные и полукустарные производства, связанные, как правило, со зверобойным промыслом, добычей и переработкой сырья, сельскохозяйственным производством.

Характер предпринимательской деятельности определялся условиями каждой конкретной местности, традициями и навыками проживающего здесь населения. Так, в таежных районах развивались заготовка и обработка пушнины, пошив меховой одежды, бондарные промыслы, изготовление телег, саней, деревянной посуды, смолокурение, осуществлялась добыча слюды-мусковита и золота. Переселенцы из центральной черноземной зоны России принесли в регион навыки изготовления сельскохозяйственных орудий. В городах и крупных селениях распространилось кузнечное и слесарное дело. Здесь же возникали кирпичные и горшечные промыслы. В районах рыболовства занимались плетением неводов и заготовкой рыбы.

Особенность малого предпринимательства заключалась в том, что все основные работы выполнялись преимущественно в домашних условиях, силами одной семьи, без применения сложных машин. Кроме того, этот вид деятельности был побочным, как правило, при земледелии или скотоводстве, а основная масса товаров производилась не для собственного потребления, а для обмена или продажи.

Малое предпринимательство в дореволюционной Сибири представляло собой нечто среднее между индивидуальным и промышленным трудом. Наемная рабочая сила еще активно не использовалась, однако кустарные производства уже были вовлечены в сферу товарного хозяйства. Технология изготовления изделий оставалась примитивной, но начался процесс оснащения кустарных мастерских оборудованием. Словом, предпринимательская деятельность являлась той питательной средой, из которой впоследствии вырастало среднее и крупное технически оснащенное производство, формировалась промышленность региона.

Состояние историко-экономической мысли в дореволюционной историографии Сибири отражает долгие и бесплодные споры по вопросу о содержании понятия «кустарная промышленность». Они возникли еще в работе Особой Комиссии по исследованию кустарной промышленности в России ( гг.), а в Сибири особенно обострились в начале XX в. в связи с широким развитием крестьянской колонизации и попытками насаждения «кустарных» промыслов.[15]

Из числа предпринимателей выдвигались яркие и талантливые личности, которые прославили Россию. Достаточно вспомнить Ерофея Павловича Хабарова, построившего в 1636 г. Усть-Кутский солеваренный завод – первое промышленное предприятие в Сибири; Григория Ивановича Шелихова, российского Колумба, блистательного предпринимателя, географа, краеведа, мецената, основателя Российско-Американской торгово-промышленной компании (одной из первых транснациональных компаний России).

Малое предпринимательство Сибири не представляло собой ничего исключительного. Многие европейские страны прошли аналогичные этапы в своем промышленном развитии, когда различные предприятия, ставшие впоследствии неотъемлемой частью национальной промышленности, возникли именно из малых предприятий и полукустарных промыслов. Например, в Англии процесс формирования крупного производства от небольших ремесел и домашних предприятий – к мануфактуре и промышленности, растянулся от средневековья до середины ХIХ в. Подобный процесс наблюдался и в Германии, где переход к более сложным формам производства также осуществлялся постепенно, от простых кустарных ремесел к сложному и более крупному машинному производству.

Однако малое предпринимательство в Сибири существенно отличалось от мелкого домашнего производства стран Западной Европы. Его специфические национальные и региональные особенности обусловливались своеобразием экономического уклада России, господством сельскохозяйственного производства, значительным преобладанием сельского населения над городским, богатством природных ресурсов.

В основном предпринимательство в дореволюционной Сибири было связано с сельскохозяйственным трудом, животноводством, а также с охотой, рыбной ловлей, сбором дикорастущих растений, заготовкой древесины, добычей полезных ископаемых. Предпринимательская и промысловая деятельность крестьянского населения ориентировалась на нужды земледелия. Удаленность сибирского рынка от крупных производителей товаров широкого потребления также стимулировала развитие местных промыслов, заставляло изготовлять многие предметы хозяйственного обихода на месте, самостоятельно.

Способствовала развитию промыслов и сибирская зима, надолго прерывающая процесс сельскохозяйственного производства. Зимнее время было относительно свободным для крестьянина и наиболее удачным для домашнего ремесла, в которое вовлекались женщины и дети.

Точную количественную оценку состояния малого предпринимательства в дореволюционный период дать невозможно. Однако известно, что такой вид деятельности служил существенным дополнением к традиционному для Сибири сельскохозяйственному производству. Причем в некоторых районах доходы от промыслов превышали доходы от земледелия и представляли собой основной источник пополнения бюджета крестьянской семьи и местной казны.

«В нашем распоряжении имеются данные дореволюционной сельскохозяйственной переписи, показывающие долю хозяйств, занимающихся предпринимательской и промысловой деятельностью, по четырем сибирским губерниям (табл. 7). Как видим, в тех губерниях, в которых земледелие было наиболее распространено (Омская и Томская) и являлось основой дохода крестьянской семьи, доля занятых промыслами оказалась наименьшей. В более восточных и северных губерниях (Енисейская и Иркутская) число хозяйств, занятых побочным производством, заметно увеличивалось» [24. C. 21-22].

Таблица 7

Удельный вес крестьянских хозяйств, занятых

промысловой деятельностью, в сибирских губерниях, 1916 г.

Губерния | Количество хозяйств, % |

Омская | 8 |

Томская | 16 |

Енисейская | 21 |

Иркутская | 23 |

В среднем по Сибири | 16 |

Царское правительство содействовало развитию в Сибири малого предпринимательства и кустарной промышленности как основы для укрупнения производства. Уже с 90-х гг. ХIХ в. начинает проводиться целенаправленная государственная политика поддержки предпринимательской активности населения и создания более крупных и технически оснащенных предприятий. Многие отрасли, определявшие до 1930-х гг. промышленную специализацию Сибири, такие как маслобойная, лесоперерабатывающая, золотодобывающая, угольная, кожевенная и др., выросли из небольшой промысловой и полукустарной деятельности.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |