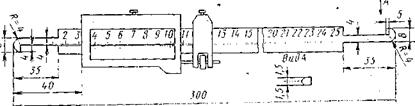

Рис 31. Схема прибора ПИБГ-2:

1-обушок эталонного молотка; 2-пневматический ударный механизм; 3-рукоятка; 4-регулятор силы удара; 5-тренога

Прибор состоит из обушка эталонного молотка и пневматического ударного механизма с рукояткой. Рукоятка снабжена ударно-спусковым механизмом с предохранителем, зарядным штуцером и регулятором силы удара. При работе прибор опирается на треногу. Сжатый воздух закачивается в ствол ударного механизма на все время испытаний через зарядный штуцер, снабженный обратным клапаном. Регулятор силы удара перемещают в крайнее левое положение и прибор готов к работе.

Для получения четких отпечатков на эталонной пластинке при испытании бетонов марки ниже 100 в обушок эталонного молотка вставляют алюминиевую пластинку и силу удара ослабляют регулятором. При испытании более прочных бетонов применяют пластинку из стали Ст3.

Технические характеристики ПИБГ-2

Давление воздуха в камере ударного механизма, МПа 1,0-2,0

Максимальная длина прибора, мм 900

Рабочий ход ударного механизма, мм 210

Масса прибора, кг 1,9

Размеры эталонной пластинки, мм 4х12х120

Испытание выполняют следующим образом. На валик диаметром 20 мм наматывают копировальную бумагу красящей стороной наружу. С неокрашенной стороны бумагу предварительно покрывают тремя слоями нитролака. Валик с бумагой помещают в полиэтиленовый мешочек и передают водолазу. На месте испытаний водолаз наклеивает копировальную бумагу на заранее расчищенный участок поверхности бетона (20х30 см) и раскатывает ее валиком. После этого прибор опирается на треногу и делается 10-12 выстрелов. Расстояние между точками попадания должно быть не менее 30 мм. После каждого выстрела эталонная пластина перемещается на 10 мм. Затем водолаз замеряет диаметр окрашенных лунок на поверхности бетона либо линейкой «угловой масштаб» - при хорошей видимости, либо при помощи аквабетоноскопа – при плохой видимости.

Прочность поверхностного слоя бетона определяется по тарировочной кривой. Тарирование ПИБГ-2 выполняется в сосуде с водой в соответствии с требованиями ГОСТ для каждого типа бетона и каждой партии эталонных пластинок. Погрешность прибора при испытании бетонов низких марок (до 150) составляет около 5%, высоких марок – 7,5-10%.

Для работы при низких температурах разработан вариант прибора с пружинным ударным механизмом.

Аквабетоноскоп АБГ-1 представляет собой герметичный цилиндрический сосуд со стеклянными крышками и днищем. На днище нанесен угловой масштаб для измерения диаметров отпечатков. Внутри сосуда размещены светильники и зеркала под ними для равномерного распределения света по днищу. Для измерения диаметра отпечатка аквабетоноскоп устанавливают на лунку и снимают отсчет.

Технические характеристики АБГ-1

Точность измерения диаметров лунок, мм +1

Напряжение тока, В 3,5

Время непрерывно работы светильников, ч 1

Размеры прибора, мм:

диаметр 180

высота 300

Масса, кг 8

Разработан вариант прибора с тензометрическим динамометром вместо механического с выводом показаний на шлейфовый осциллограф.

Разработан также прибор для комплексных испытаний под водой КИБ-1, при помощи которого можно определить прочность поверхностного слоя бетона при растяжении и сжатии и вычислить коэффициент качества структуры.

КИБ-1 (авторское свидетельство № 000) (рис.32) состоит из траверсы с выдвижными опорами, на конце каждой из которых навинчен наконечник с шариком и прорезью для установки эталонной пластинки. На траверсе, смонтированы, подъемный клин и скоба, имеющая возможность вертикально перемещаться в направляющих. Перемещение клина осуществляется при помощи маховика с рукояткой. К скобе подвешен динамометр, имеющий показывающую и поводковую стрелки. К динамометру прикреплена муфта захвата разжимного конуса или вклеенного в бетон вырывного стержня.

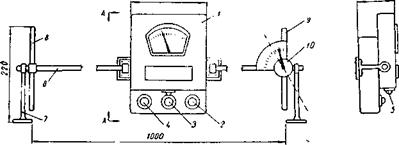

Рис. 32. Схема прибора для комплексных испытаний бетона КИБ-1:

1- траверса; 2-скоба; 3-маховик; 4-труба; 5-светильник; 6-зеокало; 7- динамометр; 8- муфта; 9-подъемный клин; 10-разжымной конус или вырывной стержень; 11-шарик; 12-наконечник; 13-выдвижная опора

Для взятия отсчета по шкале динамометра под водой предусмотрено специальное смотровое приспособление, выполненное в виде изогнутой герметичной трубы со стеклянными иллюминаторами на концах. В месте перегиба трубы помещено зеркало, над которым в специальной камере находится светильник. Смотровое приспособление прикреплено к скобе при помощи поворотного кронштейна.

Прибор работает следующим образом. Предварительно в бетоне на месте испытаний водолаз высверливает отверстия, в которые вставляются разжимные конусы или вклеиваются вырывные стержни. Перед установкой прибора на поверхность бетона скобу устанавливают в крайнее нижнее положение. Затем муфтой захватывают разжимной конус или вырывной стержень и после центрирования прибора вращением выдвижных опор прикладывают отрывное усилие, вращая маховик. Величина усилия отрыва регулируется динамометром, за показаниями которого наблюдает водолаз через смотровую трубку. В местах опирания прибора на поверхности бетона и эталонных пластинках от шариков образуются лунки, диаметр которых характеризует прочностные свойства бетона. Для увеличения четкости отпечатков под каждую опору предварительно подкладывают листок копировальной бумаги красящей стороной к бетону.

Определение величины коррозии металлических элементов сооружений

Величину коррозии металлических элементов определяют путем измерения толщины металла и сравнения ее с первоначальной. В зарубежной практике для определения толщины металлических стенок под водой и выявления трещин (в основном при обследовании нефтяных платформ) используют ультразвуковое оборудование, представляющее собой в общем случае стандартный ультразвуковой дефектоскоп, действующий по принципу отраженного импульсного сигнала, помещенный в водонепроницаемый бокс. Основные недостатки применения этой техники заключаются в необходимости частых тарировок прибора, необходимости иметь надежный контакт зонда с металлической поверхностью. Как следствие этого, надежные показания прибора можно получить только при высокой квалификации водолаза и оператора-ультразвуковика, что на практике встречается не часто.

В РФ для измерения толщины металлического шпунта применяется ультразвуковой импульсный толщиномер «Кварц-6», позволяющий вести замеры неразрушающим методом при одностороннем доступе к стенкам. Прибор позволяет измерять толщину стали от 2 до 50 мм на трех диапазонах с точностью от 0,15 до 0,6 мм. При надежной гидроизоляции датчика прибора его можно использовать в подводных условиях.

Обычно для измерения толщины стенок металлических элементов пользуются специальным толщиномером (рис. 33),

который можно изготовить изготовить из штангенциркуля.

Рис. 33 Толщиномер для определения степени коррозии металлических элементов

В стенке элемента в этом случае ручной дрелью просверливаются отверстия диаметром 10 мм. Один из выступов на конце толщиномера, предназначен для зачистки тыльной стороны стенки вблизи отверстия, другой служит захватом при проведении измерений. Рамка прибора с верньером перемещается по линейке в процессе измерения до контакта с поверхностью стенки. В каждой точке следует выполнять по четыре измерения при положениях плоскости линейки, отличающихся между собой на 90°. По окончании замеров отверстия в стенке заделываются. Точность измерений —0,1 мм.

Недостаток этого способа измерений — необходимость выполнять длительную и трудоемкую операцию по засверливанию стенки.

В зарубежной практике при обследовании сооружений из стали в состав работ часто включают проверку состояния противокоррозионной защиты путем измерения потенциалов различных участков подводной части сооружения.

4.ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ

4.1. Водолазное обследование. Задачи и способы обследования

Водолазное обследование акваторий гидротехнических сооружений производят с целью получить исходные данные для проектирования новых или восстановления разрушенных и поврежденных сооружений. Эти данные нужны для составления проекта организации работ, а также, для контроля за состоянием подводных объектов в период их строительства и эксплуатации.

Характер, особенности и методы водолазного обследования зависят от конструкций и состояния сооружения (строящегося, эксплуатируемого, разрушенного).

Обследование поручают опытным высококвалифицированным водолазам, которые хорошо ознакомлены с конструкциями гидротехнических сооружений и методами работы.

Перед тем как выйти в район работ, водолаз обязан изучить программу обследования, в которой должны быть указаны перечень сооружений и конструктивных элементов, подлежащих осмотру на месте, перечислены сведения, которые необходимо собрать, установлена очередность выполнения задания.

Перед спуском следует убедиться, что сооружение или его отдельные элементы устойчивы. Спуск при скорости течения более 1 м/сек разрешается с применением специальных приспособлений и устройств, обеспечивающих безопасность. Если скорость течения превышает 2 м/сек, спуски водолазов запрещаются. Кроме измерения глубин и скорости течения, изучают его направление и режим водоема. При наличии приливо-отливных течений составляют их график.

Спуск водолаза допускается при полной уверенности в надежности установки и отсутствии дрейфа водолазного бота, для чего последний устанавливается на два якоря с таким расчетом, чтобы после вытравливания якорной цепи на 8—10 глубин место работы водолаза на грунте было на 5—7 м ниже (по течению) кормы бота. Для спуска и подъема водолаза с кормы бота должен быть спущен ходовой конец (40—70 м) с грузом (с зависимости от течения), а для передвижения водолаза по грунту — ходовой конец длиной 4—5 м.

Работы по забивке свай и шпунта, подъему грузов, перемещению плавсредств можно производить лишь на расстоянии 15 м от места спуска водолаза под воду.

На период водолазного обследования работы грунтоуборочных средств должны быть прекращены.

Производство водолазных работ на водоводных сооружениях действующих гидроузлов и водозаборных сооружениях допускается при условии, чтобы в радиусе не менее 40 м от места работы водолаза скорость воды не превышала 1 м/сек. В других условиях следует принять соответствующие меры защиты (отключить агрегаты, установить решетки, использовать беседки и т. д.).

Подводное обследование водолаз выполняет путем личного осмотра, прощупывания, производства замеров, установки приборов и других технических средств и наблюдения за их показаниями.

При хорошей видимости под водой также выполняют зарисовки обследуемого предмета. Для этого используют алюминиевую или плексигласовую пластинку, обработанную для шероховатости наждачной бумагой, и обычный карандаш. Кроме того, если позволяет освещенность, можно выполнять фото - и киносъемку обследуемого участка или объекта.

Солнечный свет, проходя через толщу воды, значительно меняет свой спектральный баланс. Известно, что красный свет поглощается на глубине 5—7 м, а желтый— 12—15 м. Таким образом, на глубине от 7 до 15 м основными тонами являются синий и зеленый. Нарушение цветового баланса с глубиной исправляют с помощью оранжевых и желтых светофильтров. Применение светофильтров вызывает увеличение экспозиции при съемке. Экспозицию выбирают в зависимости от рассчитанной освещенности. Для этой цели также можно использовать фотоэкспонометр, который укладывают в камеру, обеспечивающую герметичность при подводной работе. Поскольку под водой спектр света меняется, экспозицию, показанную фотоэкспонометром, увеличивают в 1,5—2 раза.

Наилучший эффект съемки достигается на глубинах до 3 м. На глубинах более 8 м требуется искусственное освещение. При съемке с искусственным освещением учитывают мощность источников света и их расположение относительно объекта. Для освещения применяют светильники направленного света (угол рассеяния 10—45°) и рассеянного (угол рассеяния 45—180°) в герметическом исполнении.

Чрезвычайно важным моментом является правильная установка дистанции. Для получения резкости изображения при съемке объектив фокусируют на кажущееся расстояние, которое составляет 75% действительного расстояния до фотографируемого объекта. Это значит, что при съемке на расстоянии 4 м необходимо устанавливать объектив по шкале фокусировки на 3 м, при съемке на 5 м — устанавливать на 3,75 м и т. д. Лучшей дистанцией для съемок считается расстояние 6 м.

Для подводных съемок можно применять любые фотокамеры.

Выбор камеры наиболее удобного типа и формата диктуется целями съемки и наличием герметизирующего бокса. При подводных съемках лучшие результаты дают короткофокусные широкоугольные объективы, так как они обладают, во-первых, достаточной глубиной резкости, что очень важно при слабой освещенности, во-вторых, позволяют снимать с близких расстояний при широком охвате объекта.

В последние годы для обследования начали применять также и телевидение. Подводное телевидение может применяться при выборе места спуска водолаза, для инструктирования водолаза перед спуском (демонстрация объекта на экране), для наблюдений за работающими водолазами с целью выдачи им указаний по ведению работ, а также для предварительного осмотра подводных частей сооружений и обнаружения возможных дефектов. При помощи_установки типа ИОАН-34 (установка создана в Институтуте океанологии Академии наук СССР) была осмотрена Восточная часть мола Новороссийского порта. Осмотру на глубине 6—8 м подвергалась кладка из бетонных массивов, постель сооружения из каменной наброски, бермы и откосы. На экране телевизора просматривались четкие, рельефные изображения массивов кладки, растительные и ракушечные обрастания, места стыков массивов, характер отколов их и другие детали. Одновременно производились наблюдения за работой водолазов.

Та же аппаратура была использована для обследования подводного волнолома в другом районе. Объектом наблюдения являлся пролом, появившийся в подводной кладке после сильного шторма.

В настоящее время внедрена в производство передвижная телевизионная установка «Краб-2». Это промышленная телевизионная система замкнутого типа. Она состоит из подводной герметичной телекамеры, приемного видеоконтрольного устройства и блока питания. Передающая часть заключена в водонепроницаемую батисферу, имеющую небольшие размеры и вес. Форма шара обеспечивает не только отличную обтекаемость при работе на течении, но и погружение на большую глубину.

Отличительной особенностью телекамеры является то, что благодаря просветляющей приставке она способна вести наблюдение в непрозрачной воде. Полый конус, в основание которого вставлено прозрачное оргстекло с шаровой поверхностью, дает возможность даже без создания внутри приставки противодавления работать на глубине до 30 м.

Для работы в мутной воде на больших глубинах передающая камера снабжена искусственными источниками освещения. Чувствительность трубки передающей камеры в чистой воде на глубине 25—30 м не требует искусственного освещения. В период обследования оператор может проводить фотосъемку с экрана видеоконтрольного устройства.

Техническая характеристика телевизионной установки «Краб-2»

Максимальная глубина погружения камеры, м………………………………………………….. 30

Наибольшее расстояние между телекамерой и видеоконтрольным устройством, м……….70

Напряжение питания при частоте 50 гц (±4%), в…………………………………………….

Потребляемая мощность (без осветителей), вт . ………………………………………… не более 300

Вес аппаратуры со вспомогательным оборудованием, кгс.......... …………………….около 250

При применении телеустановки производительность труда по обследованию сооружений возрастает в 2,5—3 раза. Применение телевидения для подводно-технических работ особенно перспективно при контроле гидротехнических сооружений с глубоким заложением и при больших скоростях воды.

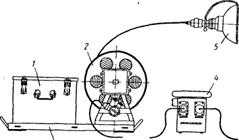

Для освещения под водой применяется установка ППС-1000, рассчитанная для работы на глубинах до 100 м (рис. З4). Установка состоит из светильника СГП-57, рассчитанного на напряжение 110 в, кабеля марки РШМ 2X2,5 мм2 длиной 150 м, наматываемого на катушку, и дополнительного сопротивления, которое гасит излишнее напряжение от сети 220 в. В состав светильника входит лампа накаливания СЦ-82 мощностью 1000 вт.

Использование установки в производственных условиях никаких трудностей не представляет.

Pиc.34. Установка для подводного освещения ППС-1000:

1 — ящик для укладки светильника; 2 — катушка с кабелем; 3 — рама; 4 — регулятор сопротивления СД-1; 5 — светильник СГП-57.

Обследование дна акватории и фарватеров

Водолазное обследование дна акватории, фарватеров рек, каналов и других водоемов производится с целью определения морфологии дна и характера грунтов, выявления остатков конструкций, сооружений и естественных завалов, препятствующих их эксплуатации, а также качественному выполнению подводно-технических работ.

Обследование дна акватории производится с водолазного бота или с других плавсредств.

Большие площади дна акватории, если не требуются подробные данные, обследуют при помощи придонного трала, закрепленного к двум катерам. При этом обязанностью водолазов, находящихся на одном из них, является обнаружение места зацепления, его осмотр, установка вехи или буйка и последующее освобождение трала вручную или с помощью шкентеля. При осмотре места зацепления водолаз обязан определить характер препятствия, его форму и размеры.

Небольшие площади дна акватории обследуют с водолазного бота. Для этого предварительно при помощи вех или буйков район обследования разбивают на участки шириной 3, 5, 10 м в зависимости от задачи, поставленной обследованием, и видимости в воде (рис.35).

Рис. 35 Порядок обследования участка дна акватории под мостом

1-водолазный бот; 2-, 3, 4-якоря; 5-створные знаки; 6- буйки или вешки, ограничивающие границы учвстка

Водолазный бот перемещается вдоль обследуемого участка при помощи якоря, установленного по заданному направлению. Водолаз следует за ботом зигзагообразно в направлении сигнала, осматривая дно и докладывая по телефону на поверхность о результатах обследования. Расположение всех обнаруженных предметов отмечается вехами или буйками, а также заносится на эскизный чертеж обследования, который ведется руководителем работ.

Обследование на небольших глубинах и площадях можно вести круговым способом. Для этого с водолазного бота на спусковом конце опускают на дно балласт, к которому закрепляют ходовой проводник. Водолаз держится за него и передвигается по кругу, меняя по мере осмотра радиус проводника. Это дает возможность свободно перемещаться по грунту, не теряя связи с водолазным ботом, (рис. 36).

Рис. 36. Водолазный поиск кругами

1 — балласт; 2 — спусковой конец; 3 .— ходовой конец; 4 — узлы; 5 — водолазный шланг

При тщательном обследовании целесообразно применять рельс, подвешенный на тросах в горизонтальном положении к водолазному боту. Рельс служит ориентиром при поперечных передвижениях водолаза по дну.

Если скорость течения большая и передвижение водолаза по грунту становится невозможным, обследование проводят, находясь в специальной беседке или под прикрытием подводного щита.

Обследуя акваторию в районе причалов, набережных, мостовых опор и пр., водолаз должен обращать внимание на подмыв сооружений, выпучивание грунта, захламленность, состояние укреплений (тюфяков, каменной наброски и т. д.). При обследовании дна акватории у плавучих доков, эллингов водолаз одновременно обязан устранять торчащие предметы, которые могут нанести повреждение подходящим плавсредствам.

Обследование сооружений и конструкций

Для обследования плоских поверхностей сооружений их предварительно разбивают на отдельные участки в горизонтальном и вертикальном направлениях. Водолаз, передвигаясь по ходовому концу или находясь в беседке, осматривает сооружение. Если поверхность сооружения загрязнена или покрыта водорослями, ракушками и набрызгами бетона или присыпана грунтом, водолаз обязан очистить ее.

Обнаружив поврежденный участок, водолаз определяет характер дефекта и его величину. Размеры каверн, выбоин и сдвигов подводных элементов измеряют мерительной линейкой, а расстояние до уровня воды — при помощи опущенного с поверхности лота или футштока. Наклон сооружений от вертикали определяют при помощи опущенного лота. Для замера расстояний между стенкой и линем лота в мутной воде водолаз берет под воду набор тонких деревянных реек. Приставляя рейки к стенке и линю лота через определенные расстояния, водолаз обрезает их специальным ножом и выпускает на поверхность, где рейки собирают и обмеряют. По обмерам определяют положение стенки сооружения. В прозрачной воде замеры снимают непосредственно под водой при помощи мерной рейки, о результатах сообщают по телефону.

При осмотре гидротехнических сооружений, сложенных из отдельных массивов, необходимо обращать внимание на состояние каменной постели (угол откоса, конфигурация бермы, наличие ям и возвышений на ней), а также на положение нижнего ряда кладки (сдвиги, подмывы, перекосы и т. д.).

Железобетонные конструкции водолаз осматривает, чтобы определить качество бетона, обнаружить трещины, сколы бетона, места оголенной арматуры и установить степень ее коррозии.

Обследуя строящиеся гидротехнические сооружения плоскостного типа, осматривают и проверяют подготовленное основание. При этом выявляют тщательность равнения поверхности постели, наличие ее заиленности и расположение в плане и в профиле. Чтобы измерить ширину постели, водолаз укладывает груз штерта на кромку постели и, перепуская руками штерт, переходит на противоположную сторону постели или (при необходимости) до оси сооружения. После натяжения штерта по заблаговременно сделанным меткам подсчитывает метраж и о результатах сообщает по телефону. Откосы проверяют угломером или ватерпасом, устанавливаемым на рейке. Для определения расположения постели в плане водолаз обставляет ее бровки вешками или буйками, по которым на поверхности уточняются контуры постели и соответствие их проекту. Высотные отметки определяют промерами, количество которых зависит от поставленной задачи. Обследование оснований очень удобно (особенно при наличии течения) вести с водолазного бота с жестким тралом (рельс, уголок и т. д.). Результаты обследования оформляются актом на скрытые работы.

При проверке сооружений правильной кладки особое внимание должно быть уделено укладке первого ряда. Для этого водолаз проверяет расположение каждого уложенного блока в плане, замеряет зазоры между блоками и убеждается в горизонтальности рядов кладки, в отсутствии наклонов отдельных блоков, свесов и выступов их по отношению к ранее уложенным.

Перед сдачей сооружения в эксплуатацию выполняют контрольное обследование всего сооружения (вертикальность стен, отсутствие осадок и других отступлений от проекта).

Обследуя опоры моста, водолаз должен обращать внимание на положение облицовки и цельность тела опор, их фундаментов и ростверков. Смещение облицовочных камней, особенно в местах ледохода, фиксируется, и эти места выносятся на надводную часть опоры. Ниши, каверны, раковины и трещины измеряются, данные заносятся в журнал работ. Так же обследуется качество бетона на границах его разрушения, состояние арматуры и ее соответствие проекту. В высоких ростверках водолаз осматривает состояние свай (оболочек) и их заделку.

При строительстве мостов и других гидротехнических сооружений водолазы устанавливают места притока воды в котлован, препятствия при забивке шпунта и свай, расположение и состояние скальных пород перед их взрыванием и т. д.

Обследуя свайные конструкции мостов, водолаз проверяет отклонения свай от вертикальной оси, приставляя кренометр или отвес к телу сваи. При осмотре железобетонных свай или оболочек обращается внимание на наличие оголенных мест, коррозии, выколов бетона, степень обрастания свай ракушками.

При обследовании деревянных свай устанавливают состояние древесины, расслоенность, разрушение свай древоточцами. Затем осматривают узлы сопряжения свай с насадками, подкосами. Обнаружив какие-либо повреждения (раскол древесины, изгиб болтов, тяжей, разного рода вмятины), водолаз сообщает о них по телефону и, получив гирю лота, подводит ее к месту повреждения. По лоту определяют расстояние до повреждения, отметка которого наносится на свае или другом элементе сооружения.

Во время опускания колодцев и оболочек большого диаметра возможно возникновение препятствий в виде отдельных камней, топляков, кусков металла и т. д. Водолаз должен определить размеры и положение препятствий. В случае разрушения оболочек в процессе их забивки устанавливаются характер и места повреждений.

Обследуя поврежденные понтонные мосты, водолаз должен определить размеры, места и характер повреждения понтонов. Если понтоны затонули и лежат на грунте, то определяется их положение и степень заиления.

Осмотр эксплуатируемых ряжевых конструкций проводится для определения состояния отдельных элементов подводной части. Осматривается каждый венец, углы и стяжки ряжа, повреждения (вмятины, переломы отдельных венцов, расползание венцов ряжа, вымывы засыпки через щели венцов и т. д.). Определяют также степень разрушения древесины древоточцами, для чего ее надрубают в нескольких местах. Проверяют состояние болтовых и хомутовых соединений ряжа (прочность их затяжки, коррозию металла).

В процессе эксплуатации искусственных сооружений важны наблюдения за дном водотока. Цель их — выяснить, не происходит ли размыв русла, подмыв опор. Поэтому, кроме обычных промеров живого сечения, водолаз определяет характер и причины местного размыва у опор.

При обследовании частей сооружения, требующих ремонта, перед водолазом должна ставиться, кроме изложенного, задача определения способов крепления опалубки или элементов усиления.

Когда предстоит обследовать сильно разрушенные сооружения, предварительно собирают сведения об их конструкции в архивах и специальной литературе, опрашивают местных жителей. После анализа собранных сведений разрабатывают очередность выполнения работ по обследованию. Во время осмотра устанавливается степень заглубления конструкций в грунт, категория грунта, скорость течения и видимость под водой.

Сильно разрушенные сооружения характеризуются хаотичностью расположения составных элементов, к тому же замытых грунтом. Это усложняет водолазный осмотр и вызывает необходимость изменения порядка работ.

Прежде всего территорию обследования следует разбить по квадратной сетке на отдельные участки. Если площадка имеет удлиненную форму (мосты, набережные и т. д.), надо вынести продольную и вспомогательные поперечные оси. Сетка в первом случае и оси во втором служат ориентирами для привязки данных, полученных водолазами.

При обследовании сооружений из массивовой кладки водолаз устанавливает факты сдвига массивов и их новое положение, степень разрушения основания и захламленности участка, воз можность заводки подъемных стропов под массивы. Все эти данные заносятся руководителем работ на планшет с указанием местоположения элементов и необходимых размеров.

Рис. 37. Прибор «Поиск-1»:

1 — гальванометр; 2 — тумблер установки прибора на режим работы в положения «поиск», «трасса»; 3 — тумблер включения прибора; 4 — регулятор уровня сигнала; 5 — тумблер режима частоты; 6 — алюминиевая трубка; 7—опоры для установки прибора на грунт; S — неподвижная ферритовая антенна; 9 — подвижная ферритовая антенна; 10 — указатель глубины залегания трубопровода.

В монолитных бетонных сооружениях тщательно осматривают сохранившуюся часть, в частности, обращают внимание на характер трещин в теле сооружения (их величину, количество, направление и состояние арматуры).

Обрушенные металлические и железобетонные пролетные строения осматриваются водолазом вдоль их длины. При этом определяется (если это неизвестно) тип пролетного строения, места разрушения и опирания на грунт или на обломки опор, угол продольного наклона каждой части и их крен, а также расположение относительно оси моста.

Деревянные конструкции обследуются с тем, чтобы установить возможность уборки разрушенной части и использования сохранившихся элементов или производства работ по сооружению новых конструкций.

Для розыска подводных трубопроводов и кабелей применяют прибор «Поиск-1» (pис. 37) сконструированный инженерами и . Прибор прост и удобен в эксплуатации, позволяет определять место залегания трассы перехода под слоем грунта до 2—3 м, а также следовать вдоль нее с индикацией бокового смещения. Принцип работы прибора основан на настройке частоты генератора прибора с частотой внешнего генератора, подключенного к разыскиваемой трассе. Прибор может работать на частотах 1500 гц при настройке на внешний генератор и 50 гц с автономным режимом, т. е. при частоте, которая имеется постоянно в трубопроводах, кабелях и обрушенных металлических пролетных строениях мостов.

Прибор имеет два режима работы: «поиск» и «трасса».

В режиме «поиск» при помощи прибора определяется местонахождение трассы в плане. Водолаз с прибором движется поперек трассы. По мере приближения прибора к трассе стрелка индикатора показывает отклонения от нуля. В момент прохождения прибора над трассой магнитная антенна имеет минимум диаграммы направленности, поэтому стрелка индикатора резко стремится к нулю. Установив стрелку индикатора точно на нуль, водолаз разворачивает прибор на 90°, фиксируя тем самым точное направление трассы. j

Далее прибор устанавливается на режим «трасса». В этом режиме любое боковое смещение прибора по отношению к оси трассы будет вызывать отклонение стрелки индикатора в сторону, противоположную смещению прибора, т. е. указывать направление, по которому должен сместиться водолаз, следуя вдоль трассы.

Прибор «Поиск-1» позволяет также определить глубину залегания трубопровода или кабеля под грунтом. Для этого необходимо точно отметить направление залегания трассы в грунте. Затем прибор передвинуть и совместить его неподвижную антенну (левую) с осью трассы. Стрелка индикатора покажет какое-то отклонение. Вращая ручку подвижной (правой) антенны, добиваемся минимального отклонения стрелки индикатора от нулевого показания. Глубину залегания трассы под грунтом можно прочесть по показанию стрелки на шкале у подвижной антенны, которая проградуирована с достаточной точностью (до 1 м цена деления 5 см , от 1 до 2 м — 10 см, более 2 м через 0,5 см).

Использование прибора «Поиск-1» позволяет значительно ускорить работы по розыску трубопроводов и кабелей. Кроме того, им можно пользоваться для розыска обрушенных и замытых грунтом стальных ферм мостов.

При отсутствии приборов, позволяющих выполнить поиск подводных трубопроводов и кабелей, применяют более простые способы. Для этого перед началом обследования определяют по береговым ориентирам направление трубопровода. Затем в месте предполагаемого повреждения устанавливают водолазный бот. Розыск трубопровода выполняют щупом. Встретив на пути местные размывы грунта, водолаз определяет их ширину и длину, устанавливает состояние изоляции. Если нужно определить место утечки на трубопроводе, водолаз должен размыть грунт на участке предполагаемого повреждения и тщательно осмотреть трубопровод. Чаще всего повреждения встречаются во фланцевых и сварных соединениях. Места повреждения можно проследить по завихрениям воды, каплям нефти, масел или пузырьков газа. Места повреждения обозначаются вехами или буйками.

Аналогично разыскивают подводные кабели. Для определения технического состояния их освобождают от грунта, который размывают гидромонитором в направлении, перпендикулярном к оси трассы. В случае повреждения магистрали кабель обесточивается и заземляется.

Затем водолаз, размывая грунт и передвигаясь вдоль трассы кабеля, устанавливает место обрыва. Пользоваться металлическими щупами и другими острыми металлическими предметами при розыске действующих электросиловых кабелей запрещается.

При сдаче в эксплуатацию вновь уложенных трубопроводов и кабелей водолазы определяют качество их замыва, а при открытом расположении — прочность крепления и качество укладки.

Оформление документации обследования

Обследование или осмотр акваторий, сооружений и конструкций производит комиссия, состав которой определяется назначившей ее организацией.

В состав комиссии включаются представители научно-исследовательских, проектных организаций, представители заказчика, подрядчика или эксплуатирующей организации.

Проведению обследования (осмотра) эксплуатируемого сооружения должно предшествовать изучение паспортов объекта, журналов обследования сооружения, проводившихся ранее. По результатам обследования составляется акт с указанием обнаруженных отклонений, дефектов и т. д., а также указываются объемы работ, подлежащие выполнению в связи с возможным ремонтом или новым строительством. К акту прилагаются материалы записей и эскизный чертеж в масштабе 1 : 100 или 1 : 500, а также фотографии обследуемых объектов.

4.2. ПОДВОДНЫЕ ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

Порядок и правила производства работ

Расчленение остатков деревянных, металлических, массивовых каменных и бетонных конструкций с целью их удаления, а также разработку траншей и котлованов в любых грунтах производят с помощью взрывчатых веществ.

Поскольку подводные взрывные работы опасны, то руководство ими может быть возложено только на лиц, имеющих соответствующую подготовку и сдавших экзамен по специальной программе. Выполняются работы водолазом-взрывником, получившим «Единую книжку взрывника» и проработавшим на взрывных работах не менее одного месяца под руководством опытного взрывника.

Всех лиц, привлеченных к подводным взрывным работам, включая обслуживающий и вспомогательный персонал, необходимо проинструктировать по технике безопасности, ознакомить с правилами обращения со взрывчатыми веществами и другими средствами для взрывания, что соответственно оформляется в журнале по технике безопасности.

Подводные взрывные работы, как правило, выполняют в светлое время суток, при условии отсутствия грозы и волнении водной поверхности не свыше 2 баллов, силе ветра не более 4 баллов. Перед началом взрывных работ руководитель должен определить границы опасных зон и оповестить об этом население и соответствующие службы, а также принять меры по закрытию движения на транспортных магистралях в этих зонах. Перед укладкой зарядов на водолазном боте необходимо поднять красный флаг, а ночью (что возможно только в исключительных случаях) — красный фонарь, предупреждающий все суда о взрывных работах. Поднятый сигнал опускается после производства взрыва.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |