Для плотно слежавшегося гравия [![]() ] = 490-785 Па, далее соответственно для сухого песка 295—490, сухой глины 295—392, мокрого песка 98— 295, мокрой глины 49—196, болотистого грунта, торфа 24,5—49 Па.

] = 490-785 Па, далее соответственно для сухого песка 295—490, сухой глины 295—392, мокрого песка 98— 295, мокрой глины 49—196, болотистого грунта, торфа 24,5—49 Па.

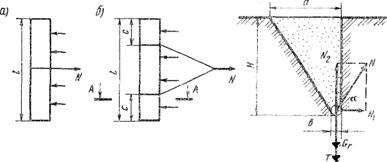

Рис.118. Расчетные схемы облегченной горизонтальной анкерной опоры

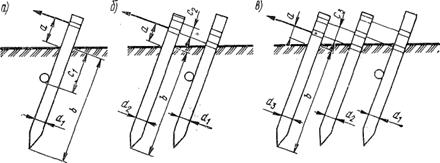

Рис. 119. Свайные опоры

Анкерная опора на прочность может быть рассчитана для двух случаев: опора с одной тягой и с двумя тягами. Максимальный изгибающий момент (Н*м) для опоры с одной тягой (см. рис. 118, а) М = с двумя тягами (см. рис. 118 б) М= Nc2/(2l), где P=N/l—равномерно распределенная нагрузка на опору, Н/м; с—расстояние от конца опоры до точки крепления тяги, м.

Момент сопротивления (м3) сечения опоры W=М/(mR), где т — коэффициент условий работы, равный 0,85; R — расчетное сопротивление опоры, работающей на изгиб, кПа.

Усиленные горизонтальные опоры (для нагрузок более 200 кН) укладывают в котлован с укреплением его вертикальной стенки щитами из бревен. Принцип расчета такой опоры аналогичен расчету облегченной опоры.

Свайные опоры. Опора представляет собой одну или несколько деревянных или металлических (из труб, швеллеров или двутавров) свай, вбитых в грунт и связанных между собой канатом.

В зависимости от усилия, действующего на бревенчатую сваю (якорь), выбирают схему его конструкции (рис. 119 а—в) и по табл. 45 определяют основные конструктивные размеры его элементов. Металлические якоря подбирают по данным табл. 46,

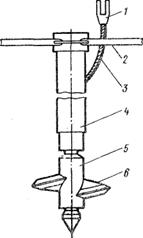

Винтовые опоры. На корпусе анкера (рис. 120) закреплена винтовая лопасть. В желоб ствола уложен бридель, соединяющий корпус анкера с муфтой. На ствол якоря надет ворот.

Таблица 45. Размеры свайных якорей, мм (см. рис. 119) .

Нагрузка | ||||||

на якорь, кН | с, | d\ | с2 | d2 | Сл | d3 |

9,8 | 400 | 180 | _ | __ | _ | __ |

14,7 | 400 | 200 | — | — | — | — |

19,6 | 400 | 260 | — | — | — | — |

29.4 | 400 | 200 | 900 | 220 | — | — |

39,2 | 400 | 220 | 900 | 250 | — | — |

49,0 | 400 | 240 | 900 | 260 | — | — |

58,9 | 400 | 200 | 900 | 220 | 900 | 280 |

78,5 | 400 | 220 | 900 | 250 | 900 | 300 |

98,1 | 400 | 240 | 900 | 260 | 900 | 330 |

Примечание. Для всех нагрузок на якорь одинаковы размеры а=300 мм b = 1500 мм.

Таблица 46. Характеристики стальных свайных якорей из труб либо сваренных полками двух швеллеров или двутавров

Профиль | Номер профиля | Длина сваи, м | Нагрузка на якорь, кН |

Труба | 219/8* | 2,5 | 29,4 |

Швеллер | 22 | 2,4 | 29,4 |

27 | 2,65 | 49,0 | |

Двутавр | 18 | 2,5 | 29,4 |

22 | 2,95 | 49,0 |

*Указаны диаметр и толщина стенки трубы, мм.

Ствол приводят в вертикальное положение и лопасть анкера погружают в предварительно выкопанный шурф глубиной 0,5 м. Вращением ворота по часовой стрелке анкер погружают в грунт на необходимую глубину. Максимальная расчетная держащая сила анкера 245 кН, масса 252 кг, наибольшая глубина погружения 3,5 м. Анкер можно применять в песчаных и глинистых грунтах.

Гравитационные опоры. Анкерные опоры гравитационного типа представляют собой железобетонные или ряжевые массивы различных размеров, число которых зависит от воспринимаемой нагрузки.

При установке опор не требуется значительных земляных работ, их использование исключает безвозвратную потерю материала. Они выдерживают любые нагрузки и позволяют изменять направление приложенного усилия по вертикали и горизонтали до 90°. Такие опоры можно использовать как в наземном, так и в полузаглубленном вариантах.

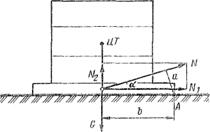

Расчет анкерной опоры гравитационного типа состоит в определении ее веса, обеспечивающего устойчивость опоры от сдвига и опрокидывания (рис.124). Суммарный вес железобетонных массивов, обеспечивающих устойчивость опоры от сдвига, G=(N1/f+N2)ky (где kу= 1,

Рис.120. Винтовая опора:

1 — муфта; 2 — ворот; 3 — бридель; 4-ствол; 5 — корпус; 6 — винтовая лопата

Рис. 121. Расчетная схема бетонной наземной анкерной опоры гравитационного типа

Таблица 47. Коэффициент трения скольжения

Материал соприкасающихся | ||

поверхностей | Состояние поверхности | f |

Сталь по: | ||

стали | Сухая | 0,15 |

Смазанная | 0,1 | |

чугуну | Сухая | 0,18 |

Смазанная | 0,15 | |

дереву | Сухая | 0,4 |

Смазанная | 0,11 | |

бетону | Сухая | 0,45 |

гравию | » | 0,45 |

Дерево по: | ||

дереву | » | 0,5 |

Смазанная | 0,15 | |

бетону | Сухая | 0,5 |

Полозья по плотному снегу: | ||

стальные | — | 0,02 |

деревянные | — | 0,035 |

Для опор с металлическими рамами опытным путем получены коэффициенты трения для разных грунтов в случае приложения усилия к опоре под наиболее невыгодным углом ![]() =27 °40': для песка сухого утрамбованного 0,785—0,835; чернозема плотного сырого 0,895—0,955; получернозема сырого 0,990—0,995.

=27 °40': для песка сухого утрамбованного 0,785—0,835; чернозема плотного сырого 0,895—0,955; получернозема сырого 0,990—0,995.

Если раму опоры, не имеющую шипов из швеллеров, устанавливают на твердом покрытии, то коэффициент трения скольжения выбирают из табл. 47. При установке бетонных массивов непосредственно на грунт f=0,5.

Затем проверяют опоры на устойчивость от опрокидывания относительно ребра А (см. рис. 121):

Gb>kyNa, (51)

где b — плечо удерживающего момента от веса опоры, равное 0,5 длины рамы, м; kу — коэффициент запаса устойчивости опоры от опрокидывания, kу=l,4; a=b sin ![]() — плечо опрокидывающего момента от усилия в тяге, м.

— плечо опрокидывающего момента от усилия в тяге, м.

Рис. 122. Расчетная схема полузаглубленной анкерной опоры гравитационного типа

Расчетный вес G опоры, обеспечивающий ее устойчивость от сдвига, создает удерживающий момент. Этот момент значительно превышает опрокидывающий момент от усилия, действующего на опору при любых углах наклона грузовой тяги. Поэтому в практических расчетах можно ограничиться определением веса опоры для устойчивости от сдвига.

Полузаглубленные гравитационные опоры состоят из железобетонных блоков размером, как правило, 900X900X400 мм, часть из которых заглубляется в грунт. Тягу прикрепляют к заглубленным блокам. Полузаглубленные опоры рассчитывают следующим образом (рис. 122).

Проверяют опору на отрыв от грунта вертикальным усилием:

![]() (52)

(52)

где G — вес опоры, которым задаются, считая, что она должна несколько превышать действующее на нее тяговое усилие, Н; Т — сила трения заглубленного блока опоры о стенку котлована (при f=0,5 сила трения T=N1f) ky=1,4.

Подсчитывают давление грани заглубленного блока на стенку

![]() (53)

(53)

где lб, hб — длина и высота заглубленного блока, м; ![]() — коэффициент уменьшения допускаемого давления, учитывающий неравномерность смятия (принимают

— коэффициент уменьшения допускаемого давления, учитывающий неравномерность смятия (принимают ![]() =0,25).

=0,25).

Опора во льду (рис. 123). Прямое бревно диаметром 30—40 см, длиной около 4 м с закрепленным на нем канатом опущено через небольшую майну под лед и развернуто перпендикулярно к направлению тягового каната. При толщине льда 0,5—0,6 м такая опора способна выдерживать горизонтальную нагрузку до 400 кН.

При передаче больших тяговых усилий на опору рекомендуется в каждом отдельном случае проверять воспринимаемое ею усилие опытным путем. Следует также делать поверочный расчет на срез бревна канатом. Если прочность одной опоры недостаточна для того, чтобы воспринять необходимое тяговое усилие, устраивают несколько опор.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |