Таблица 42. Технические характеристики растворонасосов высокого давления

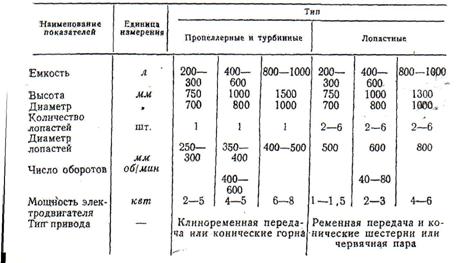

Для цементационных работ применяют лопастные, пропеллерные и турбинные растворомешалки (табл. 43). В зависимости от водопоглощения скважин применяют растворомешалки различной емкости — от 200 до 1000 л. Удобны быстроходные растворомешалки малой емкости.

Таблица 43. Технические характеристики растворомешалок

Перед началом производства основных работ с целью уточнения данных проекта в разных местах кладки пробуривают и испытывают на удельное водопоглощение не менее 10% предусмотренного количества скважин. На основании этих испытаний выбирают состав раствора, расстояние между скважинами и максимальное давление при нагнетании раствора.

Удельное водопоглощение выражается количеством воды, поглощенной за 1 мин 1 м скважины, и определяется по формуле

![]() (44)

(44)

где v — полное фактическое водопоглощение, л/мин; l— глубина скважины при испытании, м; р — давление, м вод. ст.

Подготовка скважин к цементации (с поверхности) состоит из промывки их напорной водой давлением 2 ати до тех пор, пока вытекающая из скважин вода не будет чистой, и последующей продувки сжатым воздухом под добавлением 2 ати в течение 10— 15 мин.

Нагнетательную трубку вставляют в скважину концом, плотно обернутым паклей на всю длину защемления ее в скважине, а другой закрепляют деревянными клиньями, также обернутыми паклей. Трубку не доводят до конца скважины на 5—10 см. После установки каждую трубку в отдельности подключают к насосу и испытывают качество установки давлением воды.

Нагнетание инъекционного раствора необходимо начинать при давлении 0,5 ати, постепенно повышая до предельно допустимого.

При назначении предельно допустимых давлений следует руководствоваться положениями:

- давление не должно нарушать структуры массивов и вызывать в них появления трещин;

- для участков массивов, имеющих трещины и расслоения, следует применять минимальные давления;

- для фильтрующих, но не имеющих трещин участков давление назначают в зависимости от прочности бетона, расположения скважин в массиве и глубины установки уплотнителей инъекторов в скважине.

Если бетонные массивы не имеют трещин, а уплотнители инъекторов устанавливают на глубине менее 3 м от устья скважины, предельно допустимое давление принимают равным 6 ати. Нагнетание цементного раствора производят последовательно, начиная с нижних скважин при расположении их на боковых поверхностях или с центральных — при вертикальном расположении.

Цементацию в зависимости от удельного водопоглощения следует начинать растворами более жидкими, чем может поглощать скважина.

Начальная консистенция Удельное водопоглощение, л/мин цементного раствора (В/Ц)

Меньше 0,1 10

0,1—0,5 5

0,5—1,0 3

1,0—2,0 2

2,0—4,0 1

Больше 4 0,8

и ниже

При мелкопористом бетоне частицы цемента задерживаются в устьях капилляров и не проникают глубоко внутрь. В этих случаях целесообразно применять силикатизацию.

Для силикатизации применяют два раствора: растворимое стекло (силикат натрия технический по ГОСТ 8264—56) и хлористый кальций (ГОСТ 450—70). Вначале нагнетают растворимое стекло, которое заполняет все поры, затем раствор хлористого кальция. В результате химической реакции растворов происходит отверждение.

Нагнетание растворимого стекла начинают при давлении 0,5 и постепенно повышают до 3—4 ати. Второй раствор начинают нагнетать при давлении, которым было закончено нагнетание первого. Затем по мере поглощения раствора давление увеличивают до предельно допустимого.

6.7. Устранение аварий при строительстве шахт

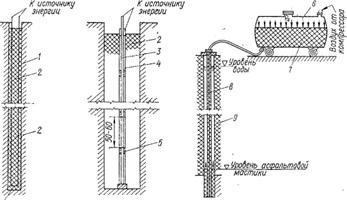

В шахтном строительстве работа водолазов применяется только в аварийных случаях, когда происходит затопление шахты в результате больших прорывов воды. Способ предотвращения такой аварии на одной из шахт приведен на рис. 112. В результате прорыва плывуна через технологический шов бетонной крепи скиповый ствол был затоплен. Приток воды составлял 230— 250 м3/ч. Устранить прорыв плывуна в этих условиях обычным методом цементации пространства за крепью оказалось невозможным. Для предотвращения дальнейшего прорыва плывуна ствол был затоплен до статического уровня. Ликвидация прорыва плывуна была обеспечена постановкой пластыря.

Пластырь представлял собой полую конструкцию конической формы из листовой стали. Наружный контур его соответствовал контуру бетонной крепи ствола. Кромки пластыря были обтянуты эластичной резиной со свинцом. В стволе пластырь закреплялся с помощью винтового домкрата. Подвеска и спуск пластыря осуществлялись с помощью лебедок на двух канатах, один из

которых крепился к винтовому домкрату, а другой—непосредственно к пластырю. Водолаз производил установку пластыря у места прорыва плывуна путем регулировки натяжения канатов подвески. Затем пластырь раскреплялся с помощью винтового домкрата. К пластырю присоединяли трубу для подачи раствора за крепь.

Подача раствора, приготовленного из цемента марки 500, осуществляется при помощи насоса типа НРГ с рабочим давлением 63 ксг/см2 и производительностью 18 м3/ч, который работал от электродвигателя мощностью 35 квт со скоростью вращения 375 об/мин.

В другом случае при проходке угольной шахты методом скоростного бурения произошла авария с бурильным инструментом, в результате чего на дне шахты осталась шарошка весом более тонны, что приостановило дальнейшую работу по проходке. Выполнение работ по подъему детали было поручено водолазам.

Сложность работы заключалась в том, что для подъема тяжелой детали необходимо было погрузить водолаза в ограниченный по диаметру (6 м) колодец глубиной 30 м, заполненный густым глинистым раствором.

Чтобы лучше ориентироваться под водой, наверху была тщательно осмотрена шарошка, однотипная с упавшей на дно шахты, и определены места строповки. При первом же погружении выяснилось, что в обычном водолазном снаряжении водолаз имеет очень легкий вес в сравнении с глинистым раствором. Даже при добавлении груза к ногам, на грудь и спину водолаз погрузиться не мог, так как его опускание сдерживали шланг и сигнал. Для утяжеления к ним привязали отрезки рельсов общим весом 40 кг. Только имея общий груз 156 кгс водолаз смог погрузиться в шахту.

Pиc. 112. Cxeмa расположения оборудования в стволе шахты при наведении пластыря: 1 — пластырь; 2 — ходовая дорожка; 3 — рабочая площадка; 4 — корзина с водолазом; 5 — воздушные баллоны;

6 — воздухораспределительный щит; 7 — трубы для подачи цементного раствора; 8—высоконапорные воздушные шланги;

9—вентиляционный ствол.

Для создания в шахте более однородной массы туда добавляли воду, перемешивая ее буровыми инструментами. Заменить раствор чистой водой было невозможно, так как мог произойти обвал стенок шахты. После перемешивания глинистый раствор имел средний удельный вес около 1,4, что при глубине шахты 30 м создало такие условия для водолаза, которые в обычной воде появляются на глубине 40 м.

Для ослабления присоса шарошки к стенке шахты произвели отмывку грунта вокруг шарошки сильной струей воды, а затем вытащили ее наружу.

В процессе работы под водой у водолазов могло произойти отравление углекислым газом вследствие недостаточной вентиляции скафандра и значительного парциального давления углекислого газа. Выход воздуха из шлема был улучшен тем, что число отверстий в предохранительной решетке головного золотника вдвое увеличили.

6.8. Ремонт бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений

При значительных повреждениях поверхностей и большой протяженности их вдоль фронта сооружения устраивают монолитный бетонный пояс. Восстановление прежней формы бетонной конструкции осуществляют с помощью деревянной или металлической опалубки, а также несъемных железобетонных плит. Толщину пояса определяют в зависимости от принимаемого способа бетонирования, обычно ее назначают равной 25±5 см. Монолитный пояс устраивают вертикальным или наклонным (с уклоном в сторону моря 1/8-1/10).

Для подачи бетона в конструкцию обычным способом применяют съемную воронку. После укладки бетона воронку снимают, а верхнюю открытую часть свежего бетона выравнивают и закрывают деревянной доской.

Бетонирование методом ВПТ рекомендуется применять при расположении низа бетонируемого пояса на глубинах более 1 м и при значительных объемах бетонирования.

Рис. 113. Устройство крепежных анкеров:

а — конструкции анкеров: А — периодического профиля; Б — из гладкой арматуры; В — с винтовой нарезкой; б — закрепление анкера в шпуре; / — зажимной конец; 2 —гайка; 3 —сферическая шайба; 4 — резиновое уплотнительное кольцо; 5 —нарезка; в — конструкция ампулы с синтетической закрепляющей композицией; 1 — заостренный конец арматурного стержня; 2 —пробка; 3 — кольцо из пенопласта; 4— ампула с отвердителем; 5 — смесь смолы и наполнителя; 6 —ампула.

Бетонирование методом ВР допускается без применения шахт на глубинах до 3 м. Разрешается применять и другие методы подводного бетонирования. Для закрепления опалубки устанавливают анкера диаметром 30—40 мм. Перед установкой анкеров в старом бетоне водолазы с помощью перфоратора пробуривают на определенную глубину (устанавливается проектом) скважины, которые затем промывают водой с помощью ручного гидромонитора и заполняют подводной мастикой. После заполнения скважины мастикой на 2/3 объема вставляют стальные анкеры (рис. 113) и расклинивают устье скважины щебнем для того, чтобы анкер не смещался в процессе твердения клея. Для заделки крепежных устройств рекомендуется рецепт мастики на эпоксидной смоле,

вес. ч.:

Эпоксидная смола ЭД-5..........

Фуриловый спирт...................... 20

Полиэтиленполиамин (в зависимости от температуры

воздуха) .........................................8-20

Цемент (крупностью частиц менее 0,05 мм)..

Состав тщательно перемешивают в специальной мешалке. Последним из компонентов вводят отвердитель. Готовая смесь должна быть использована в течение 30-40 минут. Несущая способность анкеров определяется опытным выдергиванием. По найденному усилию, умноженному на 2, устанавливают держащую силу одного анкера.

Для ремонта отдельных каверн, трещин и других повреждений при небольшом числе их на сооружении с объемом каждого не менее 0,5 м3 применяют локальное бетонирование. Перед началом бетонирования следует произвести очистку каверны от обрастаний и мусора. Период времени между окончательной очисткой каверны и началом бетонирования должен быть возможно минимальным.

Армирование бетона в кавернах осуществляют путем постановки заершенных анкеров из арматуры диаметром 10—20 мм длиной 40—50 см. Для этого в пробуренные скважины диаметром до 40 мм на глубину 20—30 см вбивают дубовые коротыши, а в них анкера. Расстояние между анкерами по высоте должно быть до 50 см, а по ширине до 1 м. Штыри связывают между собой катанкой 4—6 мм.

Контроль качества и приемка подводных работ должны производиться в соответствии со СНиП III-B. 2—62. Скрытые работы (разделка и анкеровка поверхности каверны, опалубка, расположение закладных частей и арматуры, готовность вспомогательных устройств и оборудования) подлежат промежуточной приемке по актам. Окончательную приемку ремонтных работ по подводному бетонированию производят в соответствии с Общими правилами приемки работ на гидротехнических сооружениях и ВТУ по ремонту бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений в зоне переменного уровня.

6.9. Ремонт деформационных швов массивных гидросооружений

В бетонных и железобетонных сооружениях устраивают деформационные швы в виде шпонок из асфальтовых материалов. Расположение шпонок обусловливается конструкцией сооружения и характером его работы. В плотинах, зданиях ГЭС, шлюзах и подпорных стенках на скальных основаниях шпонки располагаются вертикально вдоль всей напорной грани. На мягких грунтах в этих же сооружениях устраивают горизонтальные шпонки. Очень часто в шлюзах шпонки устраивают по контуру сооружения. Они обеспечивают водонепроницаемость швов, пересекающих различные помещения — смотровые потерны, служебные помещения, водопроводные галереи и др.

а б в

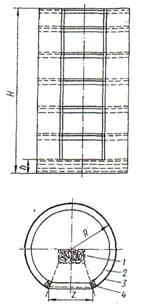

Рис. 114. Восстановление водонепроницаемости асфальтовых шпонок в швах плотины ГЭС:

а — схема электропрогрева асфальтовых шпонок U-образными прутковыми электронагревателями; 6 — то же, трубчатыми электронагревателями; в — схема заполнения вновь пробуренной шпонки асфальтовой мастикой; 1 — образный нагреватель диаметром 12—16 мм; 2 — полость шпонки; 3— стержень диаметром 12—14 мм; 4 — труба диаметром 50 мм; 5 — асбестовая изоляция; 6 -- автоклав; 7—асфальтовая мастика; 8 — нагревательная труба; 9 — полость скважины.

Асфальтовые шпонки бывают различной формы, наиболее распространены квадратные и прямоугольные в вертикальных и контурных уплотнениях и трапецеидальные — в горизонтальных уплотнениях. Шпонки изготовляют из асфальтовой мастики, состоящей из нефтебитума марки БН-3 (30—50% по весу), минерального порошкообразного заполнителя, главным образом портландцемента (40— 70%), волокнистого заполнителя — асбеста № 6 и № 7 (0—10%.). Объемный вес такой мастики γ=1,7—1,8 гс/см3, температура размягчения 60—70° С.

В вертикальных и контурных шпонках за счет разницы температур и осадок возникают трещины. Поэтому требуется восстанавливать водонепроницаемость деформационных швов.

Восстановление водонепроницаемости асфальтовых, вертикальных и контурных шпонок осуществляется с помощью U-образных или трубчатых электронагревателей, устанавливаемых в шве при строительстве или ремонте гидросооружения (рис.114).

c U-образный электронагреватель представляет собой изолированные стальные стержни диаметром 12—16 мм, через которые пропускают электрический ток.

Трубчатый электронагреватель состоит из трубы диаметром 50 мм, внутри которой размещают стальной стержень диаметром 13— 14 мм, имеющий контакт с трубой в нижнем сечении. Для электропрогрева применяют ток 28 А-напряжением 36 В. Иногда для борьбы с фильтрацией в температурных швах требуется рядом с существующей шпонкой устраивать новую. При устройстве шпонки в новом месте гидросооружения производят разбуривание полости шпонки, готовят полость, оборудуя ее электронагревателями, и заполняют ее асфальтовым материалом. Заполнение полости шпонок мастикой лучше всего производить из автоклава через трубу диаметром 2,5— 3", вставляемую внутрь полости и опущенную до дна. Нагнетаемая асфальтовая мастика постепенно заполняет полость шпонки снизу вверх и вытесняет находящуюся в ней воду.

6.10. Пробивка отверстий и окон в бетонных стенах

В бетонных стенах для закрепления анкерных болтов, установки марок и для других целей пробивают отверстия и окна. Эти работы рекомендуется выполнять вручную шлямбурами, клиньями при диаметре отверстий до 10 см и размере окна до 1 м2 при толщине кладки до 50 см. При больших размерах применяют бетоноломы, ВВ и др.

Пробивку отверстий на высоте более 1 м от дна следует производить с водолазной беседки. Разбивку осей отверстий или границы окна водолаз производит шаблонами, изготовленными на поверхности. Для предотвращения выпадания инструмента из рук водолаза на грунт его прикрепляют к веревочной петле, надетой на руку. На водолазной беседке должны быть оборудованы гнезда для размещения в них инстумента.

При пробивке окон в массивных конструкциях, при срубке свай под водой и других бетонных и железобетонных конструкций применяют пневматические бетоноломы, питаемые от компрессорных станций.

6.11. Ремонтные работы на шлюзах

Общие осмотры и ремонт шлюзового оборудования, расположенного под водой, производят, как правило, в межнавигационный период при осушенных камерах или галереях не реже одного раза в 5 лет. В промежутках между общими осмотрами, а также в навигацию производят водолазные осмотры подводных элементов оборудования. Водолазы также производят восстановительный ремонт.

Для выполнения работ на шлюзах водолаз должен предварительно изучить условия работы действующего оборудования и возможные причины неисправностей.

При водолазных освидетельствованиях определяют качество противофильтрационных и водоудерживающих устройств (проверка состояния уплотняющих брусьев и резиновых полос, болтовых креплений, их регулирование и т. п.), а также выявляют очаги фильтрации воды. Работы производят с ненапорной стороны. При осмотре опорных частей ворот простукиванием болтов или осмотром с подсветкой проверяют состояние крепления надпятника к ригелю, затем состояние вкладышей упорных и опорных подушек, поступление смазки на пяту, конструкции вереяльного столба и его сопряжения с надпятником (выявление вмятин или трещин), створных столбов и креплений механических упоров. При ослабленных канатах или покачиванием проверяют на легкость вращения подводные направляющие блоки канатов и степень износа втулок.

Особое внимание необходимо обращать на состояние металлической облицовки забральных стенок водопроводных галерей, порогов, корольков и камер гашения.

Результаты осмотра оформляют актом и приложениями к нему (пояснительная записка и эскизы повреждений). Освидетельствования следует выполнять по графикам, разработанным перед навигацией.

Во время ремонта шлюзовых ворот категорически запрещается производить попуски воды и создавать течение ее в зоне производства работ. Чтобы избежать движения от навальных ветров, створки ворот расчаливают (за исключением случаев, когда они находятся в шкафных нишах устоя шлюза).

Наиболее распространенными ремонтными работами на шлюзах являются: восстановление уплотнений ворот, подтягивание болтовых соединений, смена тросов или установка их на место после выпадения из ручьев блоков, ревизия подводных блоков со снятием их с осей, замена отдельных деформированных деталей ворот, опиливание или шлифовка и закрепление рабочих и обратных путей и др.

При восстановлении створного столба двустворчатых ворот целесообразно применять присос, позволяющий работать насухо (pис. 115). Это полый цилиндр с дном, в нем делают вырез, по высоте доходящий почти до дна, а по ширине равный толщине сварного столба. Для обеспечения плотного примыкания присоса к стенкам створного столба по контуру выреза вмонтирован деревянный брус. При наличии неровностей на поверхности стенок водолазы устанавливают специальные прокладки. Постановка присоса осуществляется путем прислонения к створному столбу и откачки воды.

При значительной глубине применяют присосы, состоящие из отдельных секций, установка их усложняется, зато упрощается транспортировка к месту работ.

В осенне-зимних условиях эксплуатация двустворчатых ворот шлюзов усложняется из-за обмерзания креплений концов тяговых канатов в трубах. Для предотвращения этого явления в трубы заливают масло или обеспечивают циркуляцию воды по трубам за счет слива ее в нижний бьеф через специальные трубки. Трубки врезают в трубы тяговых канатов на глубине около 1 м от уровня верхнего бьефа.

Рис 115. Конструкция присоса:

1-створный столб ворот; 2-шпангоуты; 3-обшивка; 4-брус уплотнения.

7. ИНЖЕНЕРЕАЯ ПОДГОТОВКА ПОДВОДНЫХ РАБОТ

Временный водомерный пост

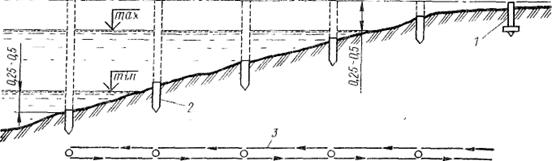

Временный водомерный пост оборудуют на время выполнения подводно-технических работ с целью измерения характеристик гидрологического режима (уровня и температуры воды, скорости течения, толщины льда) в том случае, если невозможно использовать данные постоянных водомерных постов в связи с отдаленностью их от района строительства.

Временный водомерный пост устраивается вблизи объекта строящегося подводного сооружения вне зоны работ. При наличии гидротехнических сооружений и мостов в районе строительства пост может быть оборудован на элементах гидросооружения (сваях, вертикальных стенках, ряжах, устоях мостов и др.), что сокращает затраты труда на его устройство.

Пост (рис. 116) состоит из нескольких деревянных свай диаметром 20— 22 см и длиной 3—5 м. Длина свай зависит от берегового рельефа и группы грунтов. В створе водомерного поста оборудуют постоянные и временные реперы, привязанные в высотном отношении к реперам государственной нивелирной сети.

Верх береговой сваи должен быть выше предполагаемого максимального уровня воды на 0,25—0,5 м, а верх нижней сваи — на столько же ниже минимального уровня. Превышение промежуточных свай друг над другом для удобства наблюдений должно быть 0,2—0,6 м.

Рис.116. Временный водомерный пост: / — репер; 2 — сваи: 3 — нивелировочный ход.

Расположение временного водомерного поста должно удовлетворять следующим условиям:

-на посту должна иметься возможность наблюдения за водой при всех условиях как в летний, так и в зимний периоды;

-пост должен быть защищен от волнения, заносимости, размыва от воздействия паводковых вод, не должен располагаться на оползневом или вогнутом обрывистом участке берега.

7.2. Створные запрещающие знаки т реперы

Целью установки створных знаков при строительстве подводного сооружения является точный перенос и закрепление на местности его проектных осей, а также выполнение детальных разбивок и соблюдение размеров сооружения.

Для обозначения зоны подводного перехода, где запрещено отдавать якоря, опускать цепи (волокуши и лоты) служат запрещающие знаки («Якоря не бросать!» — подводный переход).

Реперы в районе подводного сооружения, привязанные к государственной нивелирной сети, устанавливают для обоснования и соблюдения проектных высот всего комплекса и отдельных элементов сооружения как при строительстве, так и при капитальном ремонте.

Створные знаки и реперы устанавливают перед началом строительства подводного сооружения. Запрещающие знаки устанавливает владелец сооружения по согласованию с органами, регулирующими судоходство.

Места расположения створных знаков должны быть четко видны с акватории и противоположных берегов и не должны мешать работам.

Таблица 44. Контрольные показатели по установке створных знаков | ||||

Расстояние между створными знаками, м, при предельно допустимом сносе лодки или катера, м | ||||

Ширина реки, м | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |

До 100 101—200 201—500 501—1000 | 12,5 12—25 25—60 60—120 | Не менее 6 7—15 15—35 35—70 | Не менее 5 5—10 10—25 25—50 | Не менее 5 5—10 10—20 20—40 |

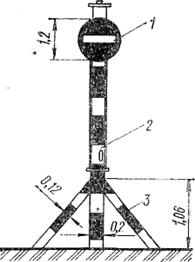

Рис. 117. Створный знак: 1-щит; 2 — стойка; 3 — подкосы

Расстояния между створными знаками зависят от предельно допустимого сноса промерной лодки или катера со створа

(табл. 44).

Если створные знаки устанавливают на одном берегу, то приведенные в табл.44 расстояния удваивают.

Размер и форма створного знака (рис. 117) зависят от ширины реки или водохранилища. При ширине реки до 300 м створными знаками могут служить шесты с флагами, а при большей ширине — щиты из легких досок, закрепляемых на столбах высотой до 5 м с подкосами. Створные знаки окрашивают в яркие, хорошо видимые цвета.

Столб (стойку) створного знака заглубляют в грунт в зависимости от высоты знака: при длине надводной части стойки до 5 м заглубление должно составлять 1,5 м. Диаметры стойки и подкосов принимают равными соответственно 20 и 12 см.

Согласно Правилам плавания по внутренним судоходным путям РСФСР запрещающий знак «Якоря не бросать!» устанавливают на обоих берегах судоходных рек на расстоянии 100 м выше и ниже по течению от створа подводного перехода на хорошо видимых с подходящих судов местах. На каналах допускается установка одного запрещающего знака по оси перехода.

В случае отсутствия постоянных сооружений, пригодных для устройства реперов, на время строительства гидротехнического сооружения устанавливают постоянные и временные (рабочие') реперы, привязанные к государственной нивелирной сети.

Реперы должны быть установлены за пределами зон строительных работ, подъездных путей и участков интенсивного обрушения и подмыва береговой линии. Желательно устанавливать реперы на фундаментах опор линий электропередачи и других капитальных сооружений. На участке подводного перехода устанавливают постоянные реперы (не менее двух на каждом берегу реки). Постоянный репер устанавливают в виде металлической грубы на бетонном основании.

Временные (рабочие) реперы могу г быть изготовлены из бревен диаметром 18—20 см длиной 1 м или металлической трубки диаметром 4—5 см. Временным репером могут служить достаточно крепкий корень дерева, близстоящее устойчивое сооружение и др.

7.3. Требования к строительной площадке

Выбор места строительной площадки определяется следующими соображениями: строительная площадка должна иметь спокойный рельеф и незатапливаемую территорию, достаточную для размещения необходимых подсобных и временных сооружений.

На территории строительной площадки для нужд строительства прокладывают временные дороги с максимальным использованием для этого местных материалов. Для перегрузочных операций и перевозки людей через водные преграды сооружают временные причалы или паромные переправы.

Электроснабжение строительства осуществляют от имеющихся источников энергии. Если этих источников нет или подключение к ним нецелесообразно, применяют передвижные электростанции.

К временным сооружениям на строительной площадке относятся материальные склады, укрытия для техники, склады горючего и изоляционных материалов, механическая мастерская, бытовые помещения. В качестве временных сооружений целесообразно использовать палатки, фургоны, навесы, передвижные вагончики, брандвахты. Затраты на устройство временных зданий и сооружений должны быть минимальными. Этого достигают путем использования зданий, подлежащих сносу, существующих путей сообщения, инженерных сетей и энергосиловых линий.

Между сооружениями на строительной площадке должны быть оставлены проезды, удовлетворяющие требованиям пожарной безопасности и обеспечивающие свободный проезд транспорта к любому сооружению на площадке.

Площадки для складирования сгораемых материалов и склады для хранения легковоспламеняющихся материалов и жидкостей должны располагаться с противопожарными разрывами между ними в соответствии с действующими нормами (ГОСТ 12.1.004—85) и требованиями Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Если строительство подводных сооружений ведется в черте населенного пункта, строительная площадка должна иметь защитные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 23407—78.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с Инструкцией по проектированию электрического освещения строительных площадок. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Проходы с уклоном более 20° должны быть оборудованы трапами или лестницами с ограждениями.

7.4. Временные здания и сооружения

Временные склады материалов, взрывчатых веществ и другие временные здания следует располагать на свободных площадках в таких местах, чтобы можно было пользоваться этими зданиями в течение всего периода строительства без их разборки и передвижки.

При расположении временных зданий и сооружений относительно строящихся объектов, сторон света и господствующих ветров следует учитывать наиболее благоприятные условия для естественного освещения и проветривания помещений. Сооружения по возможности нужно располагать компактно, на ограниченной территории в целях сокращения протяженности внутрипостроечных коммуникаций, облегчения управления строительством и его удешевления. Кроме того, должно быть исключено неблагоприятное воздействие (в санитарном отношении) одного объекта вспомогательного назначения на другой.

Потребную площадь временных объектов складского назначения (складов, навесов, кладовых) определяют на основании сводного графика потребности в строительных конструкциях, деталях, материалах и оборудовании с учетом установленных нормативов и коэффициентов. Тип временных зданий и сооружений подбирают с учетом продолжительности основных этапов и всего строительства, числа и размещения на площадке строящихся объектов, требуемой мощности или площади временных объектов и сроков эксплуатации их на одном месте.

7.5. Анкерные опоры (якоря) и основы их расчета

Горизонтальные опоры. Опора представляет собой заглубленные, горизонтально расположенные несущие элементы в виде бревен, обрезков стальных труб или бетонных плит прямоугольного сечения с выводом на поверхность каната или тяжа, изготовленного из профильной стали. Их выполняют двух видов: облегченные и усиленные.

Облегченные горизонтальные опоры (для нагрузок до 200 кН) укладывают непосредственно в котлован. При расчете облегченной опоры определяют ее устойчивость от вырывания при действии вертикальных сил, давление на грунт от горизонтальных сил, сечение элементов. Расчет выполняют в следующем порядке (рис.118, а, б)

Проверяют устойчивость опоры при действии вертикальных сил

; (45)

; (45)

где Gг— вес грунта, Н; Т — сила трения опоры о стенку котлована, Н;

ky — коэффициент запаса устойчивости опоры от сдвига (принимают ky =3);

N2— вертикальная составляющая усилия в тяге опоры, Н.

Вес грунта, сила трения и вертикальная составляющая усилия

![]() ; (46)

; (46)

; (47),

; (47), ![]() , (48)

, (48)

где а, b — размеры котлована, м; H — глубина заложения анкерной опоры, м; l— длина анкерной опоры, м; ![]() г — плотность грунта, кг/м3 (в среднем

г — плотность грунта, кг/м3 (в среднем ![]() г = 1500 кг/м3); g — ускорение свободного падения, м/с2; f — коэффициент трения анкерной опоры по грунту (принимают для дерева f=0,5, для стали f=0,45); N — усилие в тяге анкерной опоры с учетом коэффициентов перегрузки и динамичности, Н; а — угол наклона грузовой тяги анкерной опоры к горизонту, град.

г = 1500 кг/м3); g — ускорение свободного падения, м/с2; f — коэффициент трения анкерной опоры по грунту (принимают для дерева f=0,5, для стали f=0,45); N — усилие в тяге анкерной опоры с учетом коэффициентов перегрузки и динамичности, Н; а — угол наклона грузовой тяги анкерной опоры к горизонту, град.

Определяют давление (Па) на грунт от действия горизонтальных сил

(49)

(49)

где N1= N cos a — горизонтальная составляющая усилия в тяге опоры, H; d — диаметр опоры, м; п — число бревен или труб, соприкасающихся со стенкой котлована; ![]() — коэффициент уменьшения допускаемого давления, учитывающий неравномерность смятия (принимают

— коэффициент уменьшения допускаемого давления, учитывающий неравномерность смятия (принимают ![]() = 0,25); [

= 0,25); [![]() ] — допускаемое давление (Па) на единицу площади грунта при расчетной глубине заложения анкерной опоры.

] — допускаемое давление (Па) на единицу площади грунта при расчетной глубине заложения анкерной опоры.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |