для прокладки кабелей и необходимую длину кабеля. Отдельные препятствия по трассе устраняют водолазы.

Независимо от наличия заводских и лабораторных протоколов испытаний перед прокладкой все кабели на барабанах подвергаются испытанию. Электрические кабели испытываются кинотрированием, а кабели связи — прозваниванием на целость жил и на герметичность путем нагнетания воздуха до 3 атм в запаянную с обоих концов свинцовую оболочку.

Прокладку кабелей рекомендуется вести при температуре не ниже +5°С. При температуре ниже + 5°С кабели прогреваются в теплом помещении или в тепляках, а электрические кабели могут прогреваться токами высокой частоты.

В случаях пересечения рек большой ширины строительные длины кабелей стыкуются при помощи специальных муфт (рис. 89) Соединительные муфты приспособлены для восприятия растягивающих усилий, появляющихся при опускании кабеля на дно. Через водные преграды, кроме основной нитки кабеля, укладывается резервная, используемая в случае порчи рабочей нитки. При этом следует руководствоваться габаритами, приведенными в табл. 35.

В русле реки кабели укладывают со слабиной (изгибом по длине, змейкой) с целью предупреждения растягивающих усилий, возникающих в связи с размывом дна, а также, чтобы можно было поднять кабель в случае необходимости его ремонта. Длина кабеля для укладки его со слабиной принимается на 10— 15% больше ширины реки.

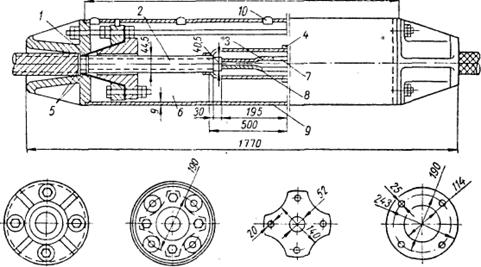

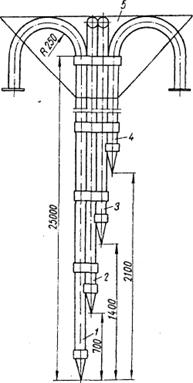

Рис. 89. Подводная соединительная муфта для кабелей:

1— обмотка из просмоленной ленты: 2 —свинцовая оболочка; 3 — бумажный рулон; 4 — бандаж заземления; 5 — свинцовая труба; 7 — соединительные гильзы; 8—изоляция жилы; 9—защитная покрышка трубы; 10 — отверстия для заливки компаунда.

Таблица 35.Рекомендуемые габариты при прокладке кабеля через водные преграды

Если в одной траншее укладываются несколько кабелей, то расстояние между ними должно быть не менее 25 см.

На судоходных путях, где периодически производятся дноуглубительные работы, кабели укладываются до отметки, определяемой по согласованию с соответствующими организациями водного транспорта.

Продольный профиль траншеи перед укладкой кабеля должен быть выровнен водолазами.

При прокладке кабелей по скальному и плотному гравелистому грунту после разработки траншей сначала подсыпают на дно песчаный грунт слоем 15—20 см, затем укладывают кабель и сверху засыпают его тем же грунтом на высоту 10—15 см.

При пересечении рек с сильным течением или каменистым дном возможна прокладка непосредственно по дну. Расстояние между кабелями принимается 10% ширины реки, но не менее 20 м.

Прокладка кабеля без заглубления допускается при глубине водоема более 8 м по согласованию с организациями, эксплуатирующими водоем.

В случае засыпки кабелей и муфт привозным грунтом следует соблюдать условие: сначала грунт сбрасывается на край траншеи, а затем смывается гидромонитором в траншею.

Для предотвращения обнажения кабеля, выходящего из воды на берег, и повреждения его особенно при ледоходе берега в месте прокладки кабеля укрепляют каменным мощением, железобетонными плитами или хворостяными тюфяками с пригрузкой камнем.

При прокладке кабелей через судоходные реки и реки с быстрым течением обращают особое внимание на закрепление кабелей на берегу. Один из вариантов берегового закрепления кабелей приведен на рис. 90. Кабель укладывается восьмеркой вокруг забитых в землю свай. Трасса прокладки кабелей точно обозначается соответствующими знаками по обоим берегам реки, а на озерах — постановкой вех.

При подходах к существующим набережным стенкам в последние заделывают стальные трубы, через которые протаскиваются концы уложенных кабелей.

Рис. 90. Закрепление кабеля на берегу и укрепление берега в месте переменного уровня воды:

1 — дощатый шпунт; 2 — отмостка камнем; 3— кабель; 4—свая.

Внутренний диаметр труб принимается не менее двух величин наружного диаметра кабеля. Во избежание порчи изоляции кабеля при пропуске его через трубу нижний конец последней разбортовывают в виде воронки. Трубу смазывают тавотом. Сначала через трубу пропускается толстая проволока, а затем — тонкий трос. Этим тросом с помощью проволочного чулка, прикрепленного за конец кабеля, последний протаскивается через трубу (рис. 91). Чтобы не повредить кабель при протаскивании во входное отверстие трубы, он направляется водолазом вручную.

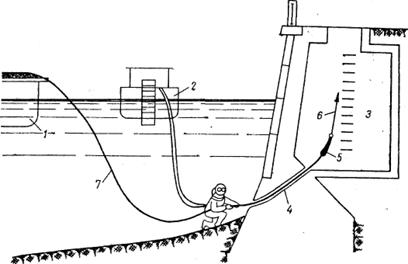

Рис. 91. Схема заводки конца кабеля в береговой колодец:

/ — понтон с кабелем; 2—водолазный бот; 3— береговой колодец; 4— металлическая труба; 5 —чулок из проволоки; 6 — трос для протяжки кабеля через трубу; 7 — кабель.

5.10.2. Способы прокладки кабелей

Подводные кабели укладываются, как правило, в предварительно разработанные подводные траншеи. При этом прокладка кабелей осуществляется протаскиванием через водное препятствие или опусканием под воду с плавучих средств. В последние годы распространяются способы бестраншейной укладки кабелей.

При ширине реки до 500 м кабели протаскивают с помощью троса и лебедки, установленной на противоположном берегу. В этом случае сначала через реку протягивается трос, один конец которого закрепляется к лебедке, а другой — к концу кабеля. Для придания тросу плавучести к нему подвешивают через каждые 50 м поплавки. После выборки слабины троса кабель разматывается с барабана и у уреза воды к нему подвешиваются поплавки грузоподъемностью и на расстоянии, соответствующими весу кабеля.

При опускании на дно кабель освобождают от поплавков с лодок, начиная с середины реки. Водолаз при этом следит за правильной укладкой кабеля в траншею.

На больших реках целесообразно укладывать кабели с плавсредств. Для этого кабель разматывается с барабана и укладывается в виде восьмерки на плавсредствах (радиус закругления должен быть не менее 15 диаметров кабеля). При такой раскладке обеспечивается последующее опускание кабеля под воду без крутых перегибов.

С плавсредств кабели укладывают вручную. Рабочие, пользуясь специальными щипцовыми захватами или без них, переносят кабель к лотку, устроенному на понтоне или другом судне, и передают водолазу.

Имеется опыт прокладки кабелей с помощью направляющей трубы с диффузорами через водохранилище шириной более 8 км. Предварительно кабели были смонтированы и уложены восьмерками на двух палубных баржах. Укладочная труба Длиной 35 м состояла из ряда звеньев, соединенных между собой на фланцах. Верхний конец трубы был шарнирно закреплен к барже. Буксировка баржи с кабелем и направляющей трубой осуществлялась 600-сильным буксиром на коротком тросе. Использование направляющей трубы позволило обеспечить правильное направление кабеля с палубы баржи до грунта, уменьшить (а подчас и ликвидировать вообще) участок свободного провисания кабеля между баржей и грунтом, при котором возможны повреждения свинцовой оболочки. Применение направляющей трубы обеспечило также большую скорость укладки. Фактическая средняя скорость прокладки кабеля составила 1,1 м/сек.

Более целесообразно барабаны с кабелем устанавливать непосредственно на судне, предварительно подвесив их на оси, концы которой опирают на специальные тумбы-опоры. Затем конец кабеля с барабана подают на берег для заводки в трубу или для укладки в траншею, а судно перемещают вдоль трассы и по мере его передвижения укладывают с помощью водолаза на дно подводной траншеи разматываемый кабель.

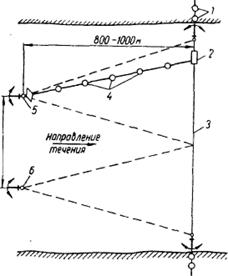

Рис. 92. Прокладка кабелей с понтона, передвигающегося по принципу маятника:

1- створные вехи; 2-понтон; 3-ходовой трос; 4-поплавки; 5, 6-начальное и конечное положение станового якоря.

Во время работ суда в водоемах, где отсутствует течение, передвигаются при помощи буксира.

При небольшом течении и небольшой ширине реки судно перемещается по тросу, натянутому вдоль трассы с одного берега на другой.

Более сложно осуществляется операция по передвижению судна на реках с большим течением. В этих случаях передвижение достигается путем подтягивания судна при помощи папильонажных якорей или по тросу, работающему по принципу маятника (рис. 92). В последнем случае судно удерживается тросом, закрепленным к становому якорю, который завозится на расстоянии 600—1000 м вверх по течению.

С целью повышения производительности в настоящее время кабели укладывают механизированным бестраншейным способом, обеспечивающим одновременное выполнение всех операций (рытье подводных траншей, укладку кабелей и засыпку траншей). Поскольку этот метод является наиболее прогрессивным, рассмотрим его более подробно.

При вводе водоструйных устройств в грунт имеют место процессы взаимодействия струи воды и окружающей среды (грунта). Происходит расширение струи, степень которого зависит от начальной скорости, диаметра выходного отверстия, а также от сил сцепления частиц грунта. В результате такого воздействия возможны два процесса: перемещение масс грунта на определенное расстояние; взвешивание частиц грунта комплексом элементарных завихрений в струе, под действием которых происходит гидравлический обмен масс по замкнутым траекториям. Последнее свойство струи использовано для бестраншейной укладки кабелей через водные препятствия.

Эта задача достигается путем поступательного перемещения в грунте особого гидравлического устройства—гидроножа, имеющего со стороны, обращенной к направлению движения, систему насадок, из которых выбрасываются струи воды в толщу грунта, а с другой — спускающийся кабель. По мере продвижения гидроножа кабель укладывается на проектные отметки и засыпается временно взвешенными и тут же оседающими массами грунта.

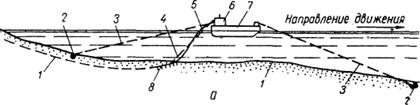

Рис. 93. Укладка кабелей с помощью гидравлического кабелеукладчика:

а — схема укладки; 1 — уложенный кабель; 2 — якори; 3 — становые тросы; 4 — тяговый трос; 5 — шланги; 6— мотопомпа; 7 — понтон; 8—размывное устройство (гидронож); б — конструкция гидравлического размывного устройства; 1 — переходные патрубки; 2 — головной бугель; 3 — хвостовой бугель; 4 — переходной тройник; 5 — патрубок; 6 — насадка; 7 — вилка упора; 8 — защитный упор.

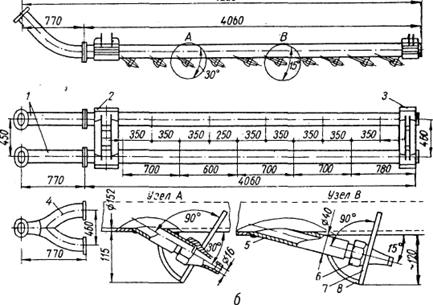

Для укладки подводных кабелей применяют гидравлическое размывное устройство, состоящее из двух параллельных распределительных стальных труб диаметром 152/6 мм, длиной по 4 м, соединенных между собой поперечными связями — бугелями (рис.93-94).

На каждой трубе через определенное расстояние расположено по пять насадок для выхода напорной воды. С одной стороны трубы имеются заглушки, а с другой — прикрепляются переходные патрубки или переходной тройник для крепления шлангов диаметром 150 мм, связывающие гидравлическое размывное устройство с мотопомпой типа ВСА-150.

Для обеспечения действия гидравлического размывного устройства в трубы подается под напором вода, размывающая грунт на длине, достаточной для плавного изгиба и погружения кабеля на глубину до 1,5 м. Заглубление кабелей с помощью гидромеханизации обычно контролируют водолазы.

Равномерное расположение насадок на напорном трубопроводе обеспечивает нормальную работу кабелеукладчика в несвязных грунтах, в которых зона взвешивания грунта по ширине достаточна для размещения гидроножа и кабеля.

В связных грунтах такой зоны достичь невозможно, так как гидронож прорезает только щель. Для практического применения гидроножа в глинистых грунтах необходимо располагать насадки в двух параллельных плоскостях или под углом в шахматном порядке. В этом случае двухрядное действие насадок позволит уширить прорезь.

Если в несвязных грунтах скорость продвижения судна, оборудованного гидроножом, может достигать 60 м/ч и более, то в связных она обычно не превышает 5 м1ч. Кроме того, при работе в связных грунтах обратная заносимость траншеи невелика (5— 10%), то есть сохраняется щель. В этом случае следует производить дополнительный замыв траншеи.

Рис. 94. Конструкция бугелей гидравлического кабелеукладчика:

а — головной бугель; б — хвостовой бугель.

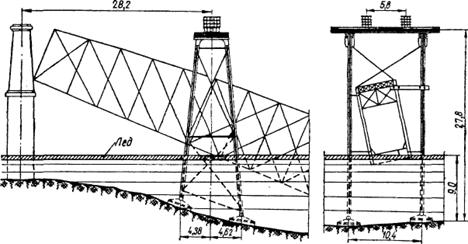

В зимнее время прокладку кабелей выполняют, опуская их в воду со льда. Для этого во льду пробивают майну вдоль трассы перехода. Вдоль майны на расстоянии 1—1,5 м от края укладывают дорожку из досок толщиной 25 мм. На них размещают кабель, который разматывается с таким расчетом, чтобы 2/3 строительной длины его находились на руках размотчиков, а оставшаяся 1/3 перемещалась по льду. Перед размоткой кабель подогревают. Растянутый на досках кабель утепляют соломенными матами и прогревают вторично, после чего укладывают под воду вручную. Под водой кабель принимается водолазом и укладывается в нужное положение. Подогрев кабеля продолжается в течение всего периода прокладки. Следует иметь в виду, что кабель после остывания уменьшается в длине. Поэтому нужно давать ему несколько большую слабину, чем летом.

5.11. Строительство опор мостов

Характер подводно-технических работ при строительстве мостовых опор зависит от типа оснований и фундаментов.

Фундаменты глубокого заложения из сборных железобетонных оболочек применяются в виде: свайных — из оболочек 0,4— 1,0 м, погружаемых с открытыми или закрытыми концами; столбчатых— из оболочек 1,6—3,0 м, забуренных в скальное основание или заложенных в нескальных грунтах. Оболочки могут быть вертикальными и наклонными.

Рис. 95. Гидронож: 1, 3 — трубы диаметром 75 мм с одним центральным отверстием 20 мм; 2, 4- трубы диаметром 75 мм с одним центральным отверстием 20 мм и четырьмя боковыми отверстиями диаметром 8 мм; 5 — платформа для пригруза.

Погружают оболочки при помощи вибропогружателей. Силы трения грунта по внутренней поверхности и лобовое сопротивление грунта под ножом оболочек устраняют путем удаления грунта из внутренней полости оболочки при помощи грейферов, гидроэлеваторов, эрлифтов и гидрожелонок.

Слабосвязные грунты удаляют из оболочек эрлифтами или гидроэлеваторами с предварительным рыхлением грунта струей напорной воды. Положение эрлифта (гидроэлеватора) в оболочке фиксируется устройством специальных направляющих (фонарей), что особо важно при погружении наклонных оболочек.

Для разработки плотных глин и слабых известняков применяют гидронож, состоящий из четырех, ступенчато расположенных водоподмывных труб (рис. 95). Давление воды, подаваемой в трубы гидроножа, должно быть не менее 20 ати.

Мелкие валуны, остающиеся в забое при разработке грунта эрлифтами или гидроэлеваторами, удаляют гидрожелонкой; крупные разрушают при помощи буровых приспособлений или выбирают.

Обычно при извлечении галечных грунтов из оболочек при помощи гидроэлеваторов и эрлифтов в забое образуется пробка из валунов и крупной гальки, которая исключает возможность дальнейшего подмыва и продвижения оболочки. Для ликвидации пробки водолаз опускается на забой оболочки и выбирает крупный камень в корзину, которую вслед за водолазом поднимают наверх. Валуны, обнаруженные под ножом оболочки, водолаз скатывает в дополнительное устройство в середине оболочки. Иногда валуны раздробляют пневмомолотками или подрывают мелкими зарядами.

Вследствие большой возмущающей силы вибропогружателя и значительного сопротивления грунта в практике бывают случаи разрушения оболочек в местах стыков. Тогда верхняя оболочка, разрушаясь, входит внутрь нижней. Такие разрушения обнаруживает водолаз. Установив размеры и характер разрушения, он принимает решение по исправлению оболочки. Эти места обычно усиливают путем устройства железобетонного пояса или укладкой бетона внутри оболочки.

Сооружение ростверков на основании из оболочек, как правило, производят под прикрытием таких же водозащитных сооружений, как и при восстановлении опор. Исключением являются перемычки, устраиваемые из затопленных понтонов типа КС-3. При большой глубине воды устраивают плавучие перемычки на весь период сооружения опоры. В этом случае перемычка снабжена системой пневматической балластировки.

Перемычку закрепляют к маячным сваям; погружение под воду осуществляют путем пуска воды во все понтоны, за исключением угловых. После опускания до проектной отметки дно перемычки бетонируют подводным способом. После твердения бетона откачивают воду.

Для возможности вывода перемычки после возведения опоры одну из ее торцевых стенок делают съемной. Работы по разъединению этой стенки от всей системы обычно выполняют водолазы.

Бывают случаи, когда перемычки заносятся и засасываются грунтом. Тогда для освобождения от грунта и извлечения понтонов привлекают водолазов, которые выполняют эту работу при помощи размывочных или отсасывающих средств.

Опускные колодцы мостовых опор обычно сооружают массивными или сборными из железобетона. До плотных грунтов их опускают главным образом за счет преодоления боковых сил трения собственным весом при одновременном извлечении грунта из колодца грейфером, эрлифтами или гидроэлеваторами.

По достижении ножом колодца проектной отметки заложения водолазы производят освидетельствование грунта в основании колодца (при неосушенном котловане). Затем укладывается подводный бетон.

При опускании вес колодца на проектной отметке с учетом взвешивания в воде должен превышать возможную силу бокового трения грунта не менее чем на 25%.

Величину сил трения определяют по опытным данным погружения колодцев в аналогичных условиях. При отсутствии таких данных можно принимать следующие ориентировочные значения сил трения на 1,0 м2 боковой поверхности колодца о грунт:

Песок........1,2 + 2,5 тс/м2

Гравий 1,5 + 3,0 »

Глина........2,5+5,0 »

Вертикальность погружаемого колодца и правильность его положения в плане при опускании следует проверять не реже чем через 1 м по глубине погружения.

Для исправления перекоса при опускании колодца применяют подмывные трубы, устанавливаемые по периметру колодца. Вода, подаваемая через отдельные секции подмывных трубок, позволяет регулировать опускание колодца.

Другим, весьма простым и притом эффективным способом исправления перекоса колодца является вибропогружение рядом с его стенкой стальной шпунтины.

К плоской шпунтине приваривают косынку (рис. 96), которая при опускании несколько увеличивает отодвигаемый от колодца слой грунта. Если одного погружения для выправления перекоса недостаточно, то после извлечения шпунтина погружается рядом и т. д. После нескольких погружений колодец принимает вертикальное положение.

Рис.96. Выравнивание перекоса колодца при его опускании.

Смещение и перекосы выправляют также односторонним подбором грунта или подмывом, который выполняют водолазы внутри полости колодца. При этом под нож стенки колодца, опережающей опускание, рекомендуется подвести шпалы, которые извлекаются после выравнивания колодца.

Иногда препятствием для опускания колодцев являются крупные валуны, металлические элементы, сваи и топляки. В этом случае роль водолаза заключается в подрывании мелкими шпуровыми зарядами валунов, в удалении металлоконструкций, путем подводной резки, в размыве и строповке для выдергивания свай и разделке топляков ножовкой, топором или отбойным молотком.

Установка на пятно опоры наплавных колодцев и кессонов осуществляется, как правило, водолазами. Они выравнивают дно на месте установки колодца при помощи гидромониторов, выполняют работы по устройству слипа, по которому будет спущен наплавной колодец (кессон) и производят дноуглубительные работы на пути передвижения колодца (кессона).

Значительна роль водолазного труда при установке плавучего колодца на место. Иногда, вследствие неправильного ведения работ по бетонированию на плаву, колодец устанавливается на дно с отклонениями от проектных осей моста. Такое положение может создаться и на быстротоках, когда под днищем наплавного колодца происходит неравномерное вымывание грунта, вследствие чего колодец перекашивается, смещаясь в плане. В этом случае водолазы должны размыть грунт ниже отметки самой низкой части колодца, а затем выровнять все дно под колодцем на эту отметку. В результате колодец вновь приобретает некоторую плавучесть, что позволяет исправить его положение относительно осей и обеспечить равномерную посадку.

6. РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ ПОД ВОДОЙ

Вследствие воздействия различных факторов гидротехнические сооружения в период эксплуатации могут подвергаться разрушению и частичным повреждениям.

Своевременное выполнение ремонтных работ способствует обеспечению нормальной эксплуатации подводных сооружений и увеличения срока их службы. При оценке состояния подводных железобетонных и бетонных элементов сооружения различают три стадии разрушения:

- начальная – это отколы бетона, отдельные мелкие каверны, шелушение поверхности и др.;

- средняя – значительные отколы на ребрах, многочисленные каверны и раковины, обнаружение арматуры в отдельных местах образование трещин в элемента конструкций и т. д.;

- конечная – крупные каверны, разрушение бетона на значительную глубину, образование крупных трещин, большая коррозия металлических элементов и арматуры, потеря прочности бетона и формы элемента конструкции и др.

При начальной стадии разрушения, выполняют плановые профилактические ремонты, при средней – текущие, а при конечной – капитальные и аварийные ремонты.

Характер и объем ремонтных работ зависят от конструкции и материала сооружения, вида повреждения, наличия оборудования и материалов, а также от условий производства ремонтных работ.

В подобных случаях после обследования принимается решение о способе выполнения ремонтно-восстановительных работ. При этом следует придерживаться некоторых общих принципов.

В массивовых сооружениях ослабевшие части бетона должны быть удалены, поверхность очищена от обрастаний, каверны объемом не менее 0,7-1 м3 каждая, должны быть забетонированы. Для этого каверну нужно закрыть опалубочным щитом, плотно прижатым к стене, а зазоры между щитом и стенкой законопатить. Заполняют каверну бетоном по способу ВПТ. В верхней части щита устраивают зазоры для выхода воды, выжимаемой бетоном.

В случае выдвижения или даже выпадения отдельных массивов набережных и стенок восстановление ведется путем их перекладки либо усиления подводным бетоном.

Для усиления сооружения в связи с повреждением его элементов под водой можно устраивать отсыпки из массивов, камня или уширять сооружения, забивая одиночные сваи.

Стенки восстанавливают также путем бетонирования. Для лучшей связи уложенного бетона со стенкой целесообразно забивать металлические сваи, включаемые в тело заделки при помощи анкеров.

Эксплуатация подводных гидротехнических сооружений неразрывно связана с использованием труда водолазов.

При проведении подводных работ в зонах, примыкающих к гидротехническим сооружениям, особое внимание следует обращать на выполнение правил безопасности работ на воде и под водой.

Согласно этим правилам подводные работы проводятся по специальным нарядам, которые выдаются начальником вахты или дежурным инженером сооружения. До выдачи наряда водолазной станции все работы в зонах ГЭС, плотин и насосных станций необходимо согласовывать с энергодиспетчером, а работы в зоне шлюзов и других путевых сооружений – с диспетчером движения. Работы должны производиться вне границ опасных зон (табл. 36).

Таблица 36. Границы опасных зон у гидротехнических сооружений

Сооружения | Расстояние от затворов, м | |

Верхний бьеф | Нижний бьеф | |

Шлюзы Насосные станции Гидростанции Плотины Водосбросы и водоспуски Заградительные и аварийные ворота Паромные переправы | 200 100 300 300 50 20 10 | 100 100 200 200 30 20 1 |

После выполнения работ начальник вахты обязан лично убедиться в окончании надводных и подводных работ и только после этого закрывать наряд и разрешить нормальную работу сооружения.

В условиях эксплуатации подводных деталей двустворчатых ворот шлюзов иногда возникает необходимость ремонта в навигационный период. К таким работам относятся: восстановление поврежденных уплотнений, смена тросов или установка их на место после выпадения из ручьев блоков, ревизия подводных блоков со снятием их с осей, замена отдельных деформированных деталей ворот, подтягивание болтовых соединений, и т. д.

Во время ремонта шлюзовых работ категорически запрещается производить пуски воды и создавать течение ее в зоне производства работ. Во избежание движения от навальных ветров створки ворот расчаливают (за исключением случаев, когда они находятся в шкафных нишах устоя шлюза).

Водолазные работы на гидроэлектростанциях сводятся в основном к очистке шандоров от мусора и льда, а также к постоянным наблюдениям за фильтрацией воды через сооружение. Появление в нижнем бьефе мутной воды – первый признак того, что сооружение подвержено подмыву. Места фильтрации предварительно определяют без водолазов, протаскивая на тросах забалластированный мешок с паклей. Если давлением воды мешок будет прижат к месту фильтрации и его нельзя оторвать вручную, то спуск водолаза запрещается. Водолазное обследование в этом случае разрешается только с нижнего бьефа и то при условии, чтобы в радиусе 40 м от места работы водолаза скорость воды не превышала 1 м/с.

При незначительных повреждениях место фильтрации можно уточнить с помощью водолазов. Водолаз использует шест с резиновой пластиной и легким балластом, препятствующим всплытию шеста. Перемещать шест водолаз должен только впереди себя.

После выявления мест фильтрации и установления характера необходимых мероприятий приступают к работам по ликвидации фильтрации (расчистка и уборка камня или разрушенного бетона, забивка мест фильтрации глиной, камнем, мешками с цементом или подводным бетоном). При этом перед спуском водолаза к поврежденному месту должен быть подведен деревянный щит.

В период эксплуатации водозаборных сооружений водолазам приходится очищать решетки от мусора и льда, а также от ила, нанесенного во время паводка. Эти работы разрешается выполнять после прекращения приема воды. Без прекращения приема воды водолаз может работать только в том случае, если приемная труба имеет диаметр не более 0,7 м с установленной защитной выпуклой решеткой, имеющей ячейки размером не более 20X20 см.

Фильтрация в затворах сухих доков устраняется водолазами которые очищают пазы затворов от посторонних предметов, песка и конопатят щели.

6.1. Восстановление опор мостов

При восстановлении опор, разрушенных ниже горизонта воды, должны быть собраны документальные данные о геометрических размерах их подводных частей со всеми необходимыми отметками и прочими сведениями. При невозможности получения этих данных основные размеры подводной части опоры рекомендуется устанавливать обследованием при помощи водолазов и контрольным бурением.

Способ восстановления разрушенной опоры выбирают в зависимости от степени разрушения и наличных средств строительной организации. Возможность и целесообразность восстановления опор устанавливают в результате комиссионного обследования поврежденной кладки. Разборке подлежит вся кладка, не поддающаяся лечению. К этой категории относится кладка:

-раздробленная на отдельные массивы и куски;

-имеющая большое количество трещин со значительным раскрытием их;

-расположенная выше сквозной горизонтальной или наклонной трещины опоры при смещении верхней части относительно нижней на величину, не допустимую по расчету;

-при незначительном объеме кладки верхнюю часть опоры рекомендуется разбирать даже при отсутствии ее смещения;

-верхняя сохранившаяся часть опоры с местными выбоинами таких размеров, что положение опоры вызывает опасность в процессе производства работ по ее лечению;

-неповрежденная кладка столь низкого качества, что может быть легко разобрана простыми инструментами.

Разбирают разрушенную кладку под водой (в зависимости от ее состояния) вручную, пневмоинструментом, мелкими взрывами. При применении взрывного способа разборки следует принять меры против повреждения нижележащей целой кладки.

Восстановление речных опор ниже рабочего горизонта воды возможно после предварительной расчистки по всему периметру опоры обломков бетона, кладки, а также металла, фашинных тюфяков и пр.

Расчистку производят водолазы с помощью плавучего крана. Водолаз бурильным молотком проделывает отверстия в глыбах бетона, закладывает и расклинивает в них специальные ключи, закрепленные на стропах, после этого стропы выбирают и срывают глыбу с места. Небольшие камни и обломки бетона извлекаются грейфером или водолазами с помощью корзин. Обломки разрушенной кладки следует транспортировать на берег, чтобы ие загромождать русло реки.

Иногда целесообразно бетонные глыбы или островки, состоящие из кусков бетона и камня, вместо извлечения из воды, подмывая, «топить в песке». Такой способ расчистки русла эффективен, когда требуется выполнить работы в короткие сроки. Имеется опыт затопления островка, состоящего из обломков разрушенной кладки опор моста объемом 2500 м3.

У подножья конусов обломков грунтососом или землесосом отсасывается грунт, вследствие чего обломки скатываются в сторону расчищаемой опоры. Таким образом, неразрушенная часть опоры обнажается от обломков бетона и вокруг нее образуется небольшой очищенный участок дна реки шириной 1 —1,5 м. Этого участка порой достаточно для того, чтобы беспрепятственно забивать шпунты, сваи, бурить скважины и т. д.

При разборке металлических конструкций (пролетные строения, шпунт) пользуются электрокислородной резкой и взрывным способом. Металлические конструкции разделывают взрывами в том случае, если они непригодны для дальнейшего использования, а взрывы не угрожают неповрежденной части опоры. Части ферм извлекают на поверхность с помощью кранов или специальных обустройств. При остропке строп заводят вокруг поясов или связей ферм. Там, где строп соприкасается с острыми кромками ферм, под них водолазы укладывают деревянные подушки. Годные части пролетных строений поднимают при помощи специальных приспособлений. Для этого под нижними поясами в опорных узлах ферм промывается траншея, куда заводится с помощью крана и водолазов пакет из двутавров; основная часть пролетного строения также освобождается от грунта путем размыва. Подъем при отсутствии плавучих кранов достаточной грузоподъемности осуществляется полиспастами, оборудованными на фермоподъемниках — специально сооруженных башнях на временном основании (сваях, ряжах, отсыпках и т. д.) (рис. 97).

При наличии свай, препятствующих установке временных водозащитных сооружений для восстановления опоры, их выдергивают кранами или срезают.

Восстановление русловых опор ниже горизонта воды производят в открытом котловане с водоотливом под защитой грунтовой перемычки, в бездонном ящике, в шпунтовом, шандорном или ряжевом ограждениях. Если опоры повреждены ниже дна водоема, их восстанавливают при помощи объемлющих опускных колодцев (монолитных или сборных) и, как исключение, кессонов.

Грунтовые перемычки целесообразно устраивать при небольшой глубине воды. Воду откачивают насосами, количество и производительность которых определяют в зависимости от размеров котлована, необходимой глубины откачки и коэффициента фильтрации грунтов.

Если дно реки сложено из скальных или полускальных грунтов, то для защиты котлована применяют ряжевые перемычки, заполненные камнем или песком. В этом случае водолазы готовят основание для установки ряжевых перемычек и укладывают кули с глиной по периметру, повышая герметичность перемычек.

Рис. 97. Фермоподъемник.

Изготовление и установка ряжевых перемычек требуют больших затрат труда, поэтому их применение не всегда оправдано.

В тех же условиях можно применять ограждения в виде бездонных ящиков. По своей конструкции бездонные ящики могут быть деревянными, металлическими или железобетонными.

Деревянный бездонный ящик представляет собой дощатую водонепроницаемую обшивку, укрепленную на каркасе из брусьев или бревен (рис. 98). Каркас ящика должен обладать необходимой прочностью и жесткостью, чтобы воспринимать гидростатическое давление и скоростной напор воды. Обычно его собирают из вертикальных стоек, распорок и наклонных схваток. Элементы каркаса крепят скобами и болтами. Обшивка ящика состоит из двух рядов досок толщиной 40—60 мм. Для увеличения жесткости ящика доски каждого ряда обычно прибивают к каркасу наклонно под углом 45° к горизонту с различным направлением наклонов в рядах. Водонепроницаемость ящика обеспечивают прокладкой слоев рубероида между досками, а также конопаткой щелей между досками просмоленной паклей и обмазкой битумом.

Ящик погружают на дно при помощи балласта (обычно в виде камней), загружая настил на ребрах каркаса. Водонепроницаемость между нижней обвязкой ящика и дном котлована достигается укладкой при помощи водолаза по всему периметру мешков, частично заполненных бетонной смесью или глиной.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |