Параметр | Взаимосвязь значений параметров | |||||||

k0 | 0 2,0 | 30 1,9 | 45 1,8 | 60 1,7 | 90 1,4 | 120 1,0 | 150 0,8 | 180 0,0 |

-проверяют отверстие скобы на смятие P/(2 dш) mRCM (где ![]() — толщина бабышки скобы для штыря, соответствует диаметру dс ветви скобы, м; Rcм — расчетные сопротивления на смятие, Па).

— толщина бабышки скобы для штыря, соответствует диаметру dс ветви скобы, м; Rcм — расчетные сопротивления на смятие, Па).

Монтажные блоки. Блок представляет собой простейший механизм, состоящий из одного или нескольких роликов. В зависимости от числа роликов монтажные блоки разделяют на одно - и многорольные.

Наиболее распространены на монтажных работах одно-, двух-, трех-, четырех - и пятирольные блоки.

Отводные однорольные блоки рассчитывают и выбирают в следующем порядке.

Определяют усилие, действующее на отводной блок,

P = (54)

где Sk — нагрузка на канат, проходящий через ролик блока, Н; k0— коэффициент, зависящий от угла ![]() охвата канатом ролика блока (определяют по табл. 52.

охвата канатом ролика блока (определяют по табл. 52.

По найденному усилию Р подбирают блок. Рассчитывают канат для закрепления отводного блока; находят разрывное усилие в канате по усилию Р и подбирают канат по табл. 48.

Полиспасты. Полиспаст — простейшее грузоподъемное устройство, предназначенное для уменьшения нагрузок на тяговые механизмы при выполнении такелажных работ. Он состоит из блоков, соединенных между собой канатами.

Расчет полиспаста сводится к определению усилий в нитях (ветвях). Чем больше роликов в полиспасте, тем большее число ветвей каната поддерживают груз и, следовательно, тем меньшая нагрузка приходится на каждую ветвь полиспаста и на лебедку.

Усилие в любой нити полиспаста

(55)

(55)

где f — коэффициент (табл. 53) учета потерь от трения и жесткости каната при огибании им одного ролика (для подшипников качения f=1,02, бронзовых втулок f=1,04; для роликов без втулок f=1,06); n — число рабочих нитей полиспаста, на которых подвешен неподвижный блок; G — вес поднимаемого груза, кН; ) i— порядковый номер нити.

Первый номер присваивают нити, конец которой неподвижно закреплен на одном из блоков, а остальные нити нумеруют последовательно.

Ручные тали. Таль представляет собой простой грузоподъемный механизм для подъема груза на небольшую высоту, состоящий из цепного полиспаста с ручным приводом от бесконечной цепи или рычажного храпового механизма. На такелажных работах используют червячные или шестеренные тали различной грузоподъемности (табл. 54).

Лебедки. Лебедки различной грузоподъемности используют в качестве тяговых средств для протаскивания подводных трубопроводов, вытаскивания затонувших судов и их частей на берег, а также на работах, связанных с протаскиванием стропов под корпус судна, с перемещением грузов, на монтажных работах и т. д.

Лебедки бывают ручные (табл. 55), с электроприводом (табл.56) и с приводом от двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Тяговое усилие ручной лебедки достигает 100 кН при массе около 1700 кг. Недостатками лебедки являются ограниченная канатоемкость и уменьшение тягового усилия по мере намотки тягового каната на барабан.

Таблица 53. Коэффициенты fi и fn

Таблица 54. Технические характеристики ручных шестеренных талей

Грузоподъем- | Высота | Тяговое | Скорость подъ | Масса, кг |

ность, тс | подъема, м | усилие, Н | ема, м/мин | |

0,25 | 3 | 195 | 1,37 | 13,5 |

0,5 | 3 | 240 | 1,0 | 19 |

1,0 | 3 | 200 | 0,6 | 28,0 |

2,0 | 3 | 440 | 0,46 | 50 |

3,2 | 3 | 350 | 0,23 | 70 |

5,0 | 3 | 480 | 0,2 | 100 |

8,0 | 3 | 485 | 0,13 | 158 |

Таблица 55. Технические характеристики ручных лебедок

Таблица 56. Технические характеристики электролебедок

Рекомендуется при выборе каната большой длины применять транзитные двухбарабанные лебедки (ручные), которые не обладают упомянутым недостатком.

У транзитной лебедки два параллельных барабана связаны между собой парой зубчатых колес. В ручьи (канавки) барабана ложится канат, навиваясь восьмерками. Через 5—6 восьмерок канат сходит с барабанов, и его складывают в бухту.

У монтажной лебедки с машинным электрическим приводом барабан вращается от электродвигателя через редуктор. Открытая зубчатая передача соединена с валом редуктора. Двигатель снабжен колодочным тормозом и пусковым рубильником. Все узлы лебедки смонтированы на общей раме.

Лебедки ЛП-1; ЛП-1А, ЛП-151 однобарабанные, смонтированы на тяжеловесном прицепе вместе с двигателем Д-108.

Канатные стропы. В зависимости от назначения и характера груза применяют стропы различных конструкций.

Универсальный кольцевой строп (рис. 124 . а), предназначенный для подъема длинных грузов, состоит из каната, концы которого соединены с помощью заплетки. В результате получается замкнутая петля длиной 5— 15 м. Длина сплетки  (табл. 57). Схемы подвески на крюк универсальных стропов могут быть различными (рис.124, б, I, II).

(табл. 57). Схемы подвески на крюк универсальных стропов могут быть различными (рис.124, б, I, II).

Облегченные стропы (рис. 124, в) изготовляют из стального каната, на концах которого предусматривают петли с коушами. Длина сплетки а=20d.

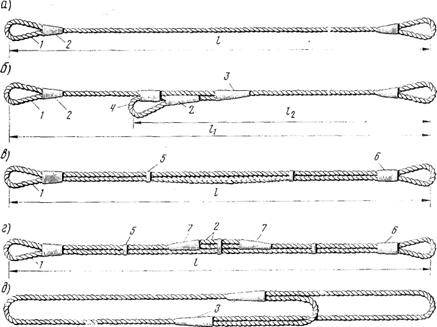

Судоподъемные стропы. Судоподъемные стропы (из канатов диаметром 41—65 мм) бывают одинарные и двойные.

Для изготовления одинарного судоподъемного стропа (рис. 125, а) длина каната должна быть несколько больше длины стропа l с учетом запаса на образование двух огонов заданной формы и на длину прядей, которые идут на подбивку сплесней огонов.

Рис. 124. Стропы кольцевой (а), универсальный (б), облегченный (в)

Рис. 125 Судоподъемные стропы:

1—огон; 2 — сплесень огона; 3 — врощенный сплесень; 4— врощенный огон; 5 —схватка; 6 — бензель; 7 — сплесень, покрытый клетнем

Таблица 57. Размеры универсальных стропов, мм (см. рис. 124, а)

Одинарный строп с врощенным огоном (pnc. 125, б) имеет две рабочие длины l1, l2. Такой строп состоит из двух стропов: - одинарного с двумя огонами и стропа с одним огоном на конце. Врощенный сплесень выдерживает вдвое большую нагрузку, чем простой, поэтому врощенный сплесень должен быть изготовлен особенно тщательно, и число пробивок в нем должно быть в зависимости от нагрузки на 2—3 больше, чем в обыкновенном огоне, т. е. сплесень делается на

6 1/2—7 ½ пробивок.

В судоподъемных работах чаще применяют двойные стропы, причем для понтонов грузоподъемностью 40; 80; 85; 200 тс необходимы только двойные стропы из канатов диаметром соответственно 33,5; 46,5; 50,5—53,5; 65 мм.

Обычно для судоподъемных работ применяют стропы, изготовленные из стальных шестипрядных канатов с пределом прочности проволоки не менее 150 МПа.

Двойной судоподъемный строп может быть трех типов: со сплеснем беломорским, балтийским и с врощенным огоном.

Для изготовления стропа с беломорским сплеснем (рис. 125, в) после вырубки и разметки каната на него устанавливают марки, распускают пряди и делают короткий сплесень, который хорошо просмаливают и клетнюют.

Строп с балтийским сплеснем (рис. 125, г) отличается от предыдущего только сплеснем, который делают с перехватом.

Двойной строп с врощенным огоном (рис. 125,д) делают по типу русской петли, но так как здесь сплесни работают на полную нагрузку, а не на половинную, как в простом огоне, то оба врощенных сплесня, как и в одинарном стропе с врощенным огоном, должны быть сделаны особо тщательно и на 61/2— 71/2 пробивок каждый.

Таблица 58. Размеры облегченных стропов, мм (см. рис. 124, б)

Нужно учитывать, что подъемный строп на сплесне ослаблен (по сравнению с целым канатом): одинарный—на 7—12 %, двойной — до 15 %. На судоподъемных стропах недопустима постановка зажимов вместо сплесней, а на одном стропе заплетка двух сплесней.

Сплесень считается равнопрочным основному канату, если каждая прядь последовательно продернута не менее четырех раз для канатов диаметром 15—28 м и не более шести раз для канатов диаметром 28—60 мм. На канатах диаметром менее 15 мм по Правилам Госгортехнадзора СССР допускается трехразовая пробивка прядей.

При использовании многоветвевых стропов надо учитывать неравномерность их нагрузки (коэффициент k1): для двухветвевого стропа k1= 1,0; трехветвевого k1=0,85; четырехветвевого k1=0,75.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

8.1. Шуговые процессы и борьба с ними

В зимних условиях наличие ледяного покрова и низкая температура усложняют передвижение и работу плавучих средств и механизмов, а также проведение водолазных спусков.

Большим препятствием в производстве подводно-технических работ под водой являются так называемые шуговые процессы.

Это ледовые образования глубинного происхождения. Они происходят при переохлаждении всей массы воды. Всплывая на поверхность, шуга образует шуговой ковер, представляющий собой слой с более или менее выраженной границей ниже поверхности воды. Шуговой ковер может образоваться при скоростях не выше 0,7-0,8 м/сек.

Поверхностные ледовые образования, состоящие из отдельных льдин, имеют название сало.

Скопление шуги в русле реки, сопровождающееся забивкой некоторой части живого сечения и повышением уровня воды, называются зажором.

Рис. 126. Запань для борьбы с шугой: а — из бревен для глубины 2 м; б— из брусьев для глубины 1 м.

В отличие от зажора затор означает нагромождение поверхностного льда в русле реки.

Шуга при своем движении представляет собой опасное явление, в особенности при работе водолазов под водой.

При производстве подводных работ для борьбы с шугой можно применять различного рода временные заградительные устройства.

Эффективным средством борьбы с шугой, проходящей на небольшой глубине, являются запани (рис.126).

Рис. 127. Расчетная схема сетчатого заградителя: 1-якорь; 2-рабочий трос; 3—понтон; 4 — сетка заградителя; 5 — шуга.

Запань представляет собой сплотку из брусьев или из бревен толщиной 16— 18 см, к которой вертикально прикрепляют дощатые щиты, опускаемые в воду на глубину 1—2 м. Шуга, находящаяся в верхней части потока, задерживается на стенках. щитов.

В тех случаях, когда предусматривается ведение работ на протяжении всего зимнего периода, целесообразно устраивать сетчатые заградители.

Сетчатые заградители устанавливаются на пути движения шуги. Сетки крепятся к понтонам, устанавливаемым поперек реки. Понтоны удерживаются тросом, закрепленным на берегах лебедками или якорями. Сетки — из стальной проволоки диаметром 6—8 мм; длина сетки 20—30 м; верхняя часть крепится к понтонам, а нижняя—удерживается якорями на дне реки. Расчет сеток и троса может быть произведен по схеме, представленной на рис. 127.

Гидродинамическое давление в кгс на сетки определяется

Tc = KmbhV2, (5 6)

где К= 1,0-7-1,5 — коэффициент перегрузки;

т — масса единицы объема воды

b — ширина сеток (равна расстоянию между понтонами), м; h—толщина слоя шуги, м, на который действует поток со скоростью V; V — скорость потока, м/сек.

Усилие в тросе заградителя определяется по формуле

(57)

(57)

где Тт – усилие, кгс, р - нагрузка на 1 м длины троса, кгс/м;

l— расчетная длина троса (расстояние между береговыми опорами), м; f — стрела провисания.

Величину р можно определить, исходя из тех соображений, что гидродинамическое давление на сетки распределяется на трос и якоря равномерно, в момент полной закупорки русла шугой (предельный случай, когда К=1

![]() кгс. (58)

кгс. (58)

Определение числа и веса якорей производят, исходя из величины сдвигающего усилия на ширину пролета

![]() (59)

(59)

Задаваясь числом якорей п на один пролет сетки, имеем усилие на якорь

![]() (60)

(60)

Вес якоря Р и объем камня W для него определяют, принимая коэффициент трения о дно fтр =0,5

(61), ![]() (63),

(63), ![]() (62)

(62)

![]() —удельный вес камня, который можно принимать равным 1,7.

—удельный вес камня, который можно принимать равным 1,7.

8.2. Устройство и поддержание майн

Существуют различные способы устройства и поддержания майн. Размеры майн зависят от назначения, гидрологических условий и температуры наружного воздуха.

Устройство майн в короткие сроки производится взрывным способом. Недостатком этого способа является образование неровных кромок льда с нарушенной структурой. Поэтому разработан ряд конструкций по механической резке льда.

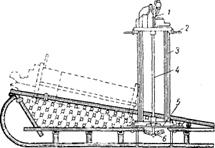

При устройстве майн необходимых размеров лед разрабатывают ледорезом, представляющим собой особую циркульную пилу, устанавливаемую на санях. Пила приводится в движение от электромотора мощностью 8,5 квт со скоростью вращения 720 об/мин. В зависимости от толщины льда пила поворачивается вокруг горизонтальной оси при помощи специального регулятора, За счет тангенциальных усилий, развиваемых пилой, установка самостоятельно движется по льду по направлению реза (требуется только незначительная помощь рабочего). При эксплуатации ледореза не следует опускать пилу на всю толщину льда, так как в этом случае понижается ее производительность и возникает неудобство (появляется фонтан воды, увлекаемый пилой из подо льда). Часовая производительность установки при толщине льда 30 см составляет 75 м реза.

Рис. 128. Ледобур: 1— двигатель пилы «Дружба-60»; 2 — ручки управления; 3 — направляющие бура; 4 —шпиндель; 5 — опорная пластина; 6 — бур.

Более удобны ледобуры (рис. 128), действие которых основано на принципе фрезерования льда вращающимся вертикальным стержнем со специально обработанной поверхностью.

При устройстве майн в практике строительства применяется также механический взламыватель льда, конструкция которого показана на рис. 4UQ Нож взламывателя изготовляется из стали 14— 18 мм, лыжи из швеллера № 18. В нижней части устройства прикрепляется отрезок трубы длиной 1 м, препятствующий выскальзыванию ножа из подо льда. Перемещение ножа вдоль борозды осуществляется при помощи лебедки грузоподъемностью 5 тс.

Ледяные поля разрабатываются в следующей очередности: карту льда в первую очередь разрезают на полосы вдоль, а затем — поперек течения. Куски льда спускаются под лед или извлекаются на поверхность.

Рис. 129. Механический взламыватель льда:

1—нож из стали 16—18 мм; 2 — лыжа из швеллера № 18; 3— труба; 4 — борозда во льду.

Организация работ по спуску льда под воду осуществляется в такой очередности (рис. 130). Перед началом спуска на льду устанавливаются направляющие. Через отверстие пропускается трос подо льдом и заводится за задний конец карты.

Рис. 130.Схема организации работ по спуску карт льда под воду

1-направляющая; 2— отрезок бревна; 3— тяговый трос;

4-лунки во льду; 5 — карта льда.

Карты спускаются под лед, если при помощи любого тягового приспособления подтягивается трос. Производительность устройства майны таким способом составляет до 10 тыс. м2 в смену.

Предохранение майн от замерзания при отсутствии течения воды частично достигается путем заливки поверхности воды техническими маслами, керосином и др. Однако в местах спуска водолазов этот способ не рекомендуется из-за того, что технические масла разъедают материал водолазных рубах.

Для предупреждения замерзания воды можно на дно уложить трубы диаметром 2,5 см с отверстиями диаметром 2 мм через каждые 1,2 м. Вырывающийся из этих отверстий сжатый воздух будет препятствовать образованию льда на поверхности воды.

Практика работ на некоторых гидротехнических стройках страны показала целесообразность применения для создания и поддержания больших майн потокообразователей.

В тресте Трансгидромеханизация Минтрансстроя изготовляются потокообразователи (рис. 131). От вращения винта со скоростью 500 об/мин образуется горизонтальная струя, которая, благодаря заглублению винта на 0,5 м, быстро выходит на поверхность, вовлекая в движение воду на ширине в несколько метров.

Техническая характеристика потокообразователя

Мощность электродвигателя квт;

Тип электродвигателя.... АО-63/4;

Скорость вращения винтаоб/мин;

Размеры плота в плане.... 5х2,2м;

Вес установки...кг

Эти установки использовались в условиях суровых сибирских зим на строительстве Новосибирской ГЭС.

Установленный в прорубь потокообразователь в ледяном покрове толщиной 0,4—0,6 м поддерживал майну длиной 20— 25 м и шириной 6 м за 16 ч непрерывной работы при температуре наружного воздуха — 25—28°.

При длительных низких температурах потокообразователи надежно поддерживали широкую (12—20 м) и длинную (40—65 м) майну.

Рис.131. Потокообразователь:

1—конусный обтекатель; 2— лигнофолевый вкладыш; 3 — гребной винт; 4— жалюзи; 5 — крышка с трубками; 6 — электродвигатель; 7 — корпус; 8 — клиновая передача; 9 — сферический роликоподшипник; 10 — приводной вал.

При наружных температурах в пределах 15—20° ниже нуля достаточно включать потокообразователи в работу на 15— 20 мин по 3—5 раз в смену. Включать установки в работу необходимо при появлении «сала» на поверхности майны.

8.3. Борьба с наледями на решетках водозаборов

Для борьбы с наледями решеток водозаборных сооружений применяется электрообогрев.

Ленинградское отделение Гидростальпроект рекомендует определять потребную электрическую мощность по формуле

N = 0,00116![]() квт, (63)

квт, (63)

где  — необходимая разница температуры нагрева; F — площадь решетки, м2; — коэффициент теплопередачи решетки, ккал/м2ч*град.

— необходимая разница температуры нагрева; F — площадь решетки, м2; — коэффициент теплопередачи решетки, ккал/м2ч*град.

![]() =168 + 3360КVср. Здесь К=1,5-2; Vcp =Q/S м/с;

=168 + 3360КVср. Здесь К=1,5-2; Vcp =Q/S м/с;

Q-расход воды, м3/сек; S-живое сечение решетки, м2.

Для этого решетку изготовляют из полых стержней или из труб, внутри которых устанавливаются изолированные проводники. Можно также непосредственно нагревать решетку, пропуская по ней ток, а также смывать наледи гидропультами или струей пара.

8.4. Использование грузоподъемности льда

Преимущество ведения работ на водных преградах в зимнее время заключается в возможности использования ледового покрова для размещения необходимых устройств, механизмов и для перевозки грузов.

Обычно лед состоит из двух слоев. Верхний слой — мутно-белого или желтоватого цвета (похожий на смерзшийся снег), имеющий несколько горизонтальных слоев; нижний слой—прозрачный (голубоватый или зеленоватый), обладающий значительно большей прочностью и представляющий собой действительный лед.

Структура нижнего слоя обычно бывает двух типов: раковистая, с неправильной формой поверхности излома, и игольчатая, напоминающая пчелиные соты, при которой лед легко расслаивается на вертикальные иглы. Для определения структуры льда пробу, взятую из слоя льда, раскалывают топором и по характеру излома лед относится к той или иной структуре.

Грузоподъемность льда зависит от его расчетной толщины, которая определяется по следующей формуле:

H=k1k2(h1+0,5h2), (64)

где h1 — толщина прозрачного слоя; h2 —толщина мутного слоя;

k1 — коэффициент структуры льда, равный при раковистой

структуре 1, а при игольчатой — 0,6; k2 — коэффициент, учитывающий температуру воздуха.

При температуре воздуха нижа нуля этот коэффициент равен 1, а при температуре выше нуля — 0,9.

Для пропуска единичных грузов по льду можно пользоваться данными табл. 59.

При определении допускаемой нагрузки следует учитывать, что прочность льда весной уменьшается вдвое. При появлении воды на льду нагрузка должна быть снижена на 50—80% при наличии сухих несквозных трещин шириной меньше 3—4 см и глубиной не больше половины толщины льда — на 20%.

Груз, оставленный на льду, вызывает пластическую деформацию. Критический прогиб, при котором наступает провал,— 12— 15 см.

Т а б л и ц а 59. Данные для безопасного пропуска единичных грузов по льду

Толщина пресновод- | |||

Вес груза, тс | Толщина морского | ного льда при темпе- | Предельное расстоя- |

льда, см | ратуре от —1° до | ние от кромки льда, | |

—20°С, см | м | ||

0,1 | 15 | 10 | 5 |

0,8 | 25 | 20 | 11 |

3,5 | 30 | 25 | 19 |

6,5 | 45 | 35 | 25 |

10,0 | 50 | 40 | 26 |

20,0 | 70 | 55 | 30 |

40,0 | 100 | 95 | 38 |

Для подсчета времени нахождения технических средств на одном месте пользуются формулой

(65)

(65)

где t — время стоянки, ч;

Pmax — максимальный допустимый вес груза тс, при транспортировке по льду данной толщины, принимаемый по табл. 59;

Р — вес груза, тс для которого подсчитывается допустимое время стоянки.

8.5. Особенности работы водолазов зимой

При проведении подводных работ зимой должны приниматься меры против переохлаждения водолазов. К таким мерам относятся: надевание второго комплекта водолазного белья, ограничение пребывания водолазов под водой и устройство отапливаемых помещений в ботах или специальных будок при работе со льда.

Для спуска водолазов под лед необходимо сделать майну размером 2х2 м, очистить ее ото льда, а по кромке майны уложить настил из толстых досок. Для крепления водолазного трапа и ходового конца около майны вмораживается одно или два бревна. Около майны устраивается неотапливаемая будка, где размещают водолазную помпу, водолазный шлем, шланг и сигнал. Водолазу необходимо подавать холодный воздух во избежание конденсации в шлангах водяных паров и обмерзания шланговых соединений.

Для обогревания личного состава, одевания, раздевания водолаза и для сушки водолазного снаряжения должна быть оборудована вторая, отапливаемая будка.

Чтоб предохранить шланговые соединения от замерзания, их следует опускать под воду, а те, которые остаются на воздухе, и воздушную трубку обернуть сухим теплоизоляционным материалом (войлоком и т. п.)- Кроме того, обязательно должна быть горячая вода, которая может потребоваться для отогревания замёрзших шланговых соединений.

Спуски водолазов не допускаются:

-при температуре воздуха ниже —10°С, ветре в 7 баллов и более (14 м/сек);

-при температуре воздуха ниже —15°С, ветре в 5 баллов и более (8,5 м/сек);

-при температуре воздуха ниже —20°С;

-при волнении водной поверхности в 3 балла и более.

В других условиях, как правило, разрешаются лишь кратковременные водолазные работы аварийного характера, но при этом принимаются особые меры предосторожности.

Спускать водолаза при наличии движущегося льда и шуги запрещается. В исключительных случаях необходимо предусмотреть мероприятия против повреждения кромки льдин сигнального конца, шланга и телефонного кабеля, а также по закреплению водолазного бота.

Находясь под водой, водолаз должен внимательно прислушиваться к шуму поступающего к нему воздуха. При уменьшении поступления воздуха водолаз должен быть поднят на поверхность. Шланговые соединения и воздухо-телефонный ввод шлема необходимо отогреть кипятком и продуть воздухом.

Для предотвращения случайного выбрасывания водолаза под лед на рубахе обязательно должны быть установлены автоматические травящие клапаны.

При появлении признаков переохлаждения организма водолаза (озноб, мышечная дрожь, непроизвольная зевота и икота, а также окоченение конечностей) последнего необходимо поднять на поверхность, быстро раздеть и перевести в теплое помещение. Если одежда промокла, ее надо снять и растереть тело шерстяной тканью. Для согревания дать горячий чай, кофе, молоко, а если не предстоит повторного спуска 100—150 г 40%-го спирта.

Лицо, на которое возложена ответственность за работу водолазной станции, обязано своевременно принимать меры по поддержанию майны и по установке пикетов, предупреждающих подвижку льда, строго следить за погодой, производить измерения толщины льда и безопасно располагать водолазную технику и другие технические средства на льду.

Библиографический список

1. , , Подводная технология. Л.: Судостроение, 19ос.

2. Единые правила безопасности труда на водолазных работах. М.: В/О «Мортехинформреклама», ММФ, 1980.182 с.

3. , , Подрывное дело. М.: Воениздат, 1943.

4. Производство подводнотехнических работ. М.: Речиздат, 1949.

5. Опыт разработки подводных траншей взрывным методом. Техническая информация ВНИИСТ. М.: 1962.

6. Подводное взрывание с направленным выбросом. М., из-во Минречфлота, 1947.

7. Уплотнение несвязных грунтов взрывами. Л., Стройиздат, 1967.

8. Рациональная технология возведения гравитационных стенок из бетонных массивов для гидротехнических сооружений. М., Техническая информация Оргтрансстроя, 1966.

9. Единые правила охраны труда на водолазных работах. М., изд-во «Транспорт», 1965.

10. , , Механизация работ по равнению каменных постелей под водой. «Транспортное строительство», 1967, № 5.

11. , Виброуплотнение каменной постели при сооружении оградительного мола нефтегавани. «Транспортное строительство», 1967, № 1

12. Подводные трубопроводы. М.: Недра, 1970, 280 с.

13. , , Подводные трубопроводы. М.: 1979, 415 с.

14. Нефть и море. Сборник статей. М.: «Недра», 1968.

15. Подводно-технические работы. Технология и средства механизации. М.: Транспорт, 19с.

16. , Подводно-технические работы в строительстве. Киев, «Будiвельник», 1970.164 с.

17. , Справочник водолаза. Вопросы и ответы.-2-е изд., перераб. и. доп.-Л.: Судостроение, 1990, 400 с.

18. , Механизация строительства подводных сооружений. –М.: Стройиздат, 19с.

19. , Пособие по подводно-техническим работам в строительстве. Киев, «Будiвельник», 1975, 256 с.

20. , , Подводно-технические, судоподъемные и аварийно-спасательные работы. Справочник. –М.: Транспорт, 1990.336 с.

21. Строительные подводно-технические работы. Справочник. Л.: Стройиздат, 19с.

22. , Подводное обследование транспортных сооружений. М.: «Транспорт», 1986, 176 с.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |