, учитель физкультуры

Развитие национальных видов спорта в сельской школе

В Послании Президента подчеркивается значение пяти основных направлений стратегии «Наша новая школя»: обновление образовательных стандартов, система поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, современная школьная инфраструктура и здоровье школьников.

На первый план выдвигается личностное развитие школьника и введение национально-регионального компонента на уроках и во внеурочных занятиях.

Работая тренером по северному многоборью на общественных началах в своей школе, с 2003 года выполнил норматив «Кандидата в мастера спорта России» и вырастил:

- 1-го «Мастера спорта РС (Я)»; 2-х «Кандидатов в мастера спорта РФ»; 5 перворазрядников и 4 второразрядника по прыжкам через нарты.

Подготовил два комплекта опытных макетов спортивных нарт, которые были использованы на республиканских соревнованиях В. Манчаары в 2005 г. в с. Майя, также организовал проведение республиканского соревнования по северному многоборью в с. Хатассы в 2004 году. Как представитель г. Якутска по северному многоборью, ездил со сборной на Зимнюю спартакиаду народов РС (Я) в г. Нерюнгри в 2007 году.

Сборная учащихся Хатасской СОШ постоянно участвует во всех проводимых соревнованиях по северному многоборью, якутским национальным прыжкам и видам спорта. Так, Игнатьев Саша в 2007 году стал лауреатом в соревнованиях РС (Я) по пятиборью «Игры предков», проводимых в г. Якутске, а в 11-м классе стал «Мастером спорта РС (Я) » по прыжкам через нарты.

В составе экспертной комиссии в феврале 2007 года на Днях Госкомспорта РС (Я) пропагандировал в Усть-Майском улусе северное многоборье, выступал с докладом по теме «Развитие прыгучести учащихся на занятиях по прыжкам через нарты», проводил открытые уроки.

Занятия национальными видами спорта воспитывают у учащихся бережное отношение к своему здоровью, приучают к самовоспитанию.

Таким образом, сохранение традиций народа саха – один из путей воспитания физически и нравственно здорового поколения молодежи.

,

педагог - библиотекарь

Взаимодействие школьной библиотеки с семьей.

Взаимодействие школьной библиотеки с семьями учащихся диктуется необходимостью преодоления некоторых противоречий, возникающих между школой и родительской общественностью, а также решением насущных проблем образования и воспитания. Школьная библиотека была и остается одним из важных связующих звеньев в образовательном процессе.

Библиотека школы работает с 2007 учебного года по сетевому взаимодействию с музеем – лабораторией по проекту «Наследие». Провели конкурсы «Удьуор утума», «Они работали в нашей школе», «По пути созидания» (к 70–летию ), «Семейная реликвия», «Я в свободное время в кругу семьи». Ребенок, прежде всего, принадлежит своим родителям, семье. Первые знания о себе и окружающем мире, первый опыт отношений, первое представление о нормах и ценностях ребенок приобретает в семье. Семья по праву считается главным фактором и условием развития и воспитания ребенка. Здесь протекает большая часть его жизни, воспринимает семейные традиции, закладываются основы отношений с миром.

Одной из важных задач библиотеки является установление взаимоотношений с семьей. Библиотека всегда опирается на возможность родителей. В совместном воспитательном процессе на основе активных форм обучения развивается как ребенок, так и его родители. Для ребенка естественно считать, что он и его родители – одно целое. Наши дети и их родители активно принимают участие в конкурсах.

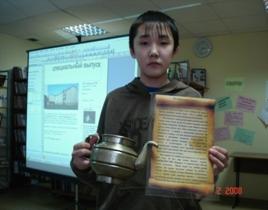

Внутришкольный конкурс «Семейная реликвия».

Цель конкурса: конкурс направлен на поддержание преемственности поколений, воспитания любви к истории своего народа и уважения к историческому прошлому своей родины. Учащиеся письменно излагали свои работы и защищали. В конкурсе участвовало: 75 учащихся с 1- 10 классы. Охвачено 134 родителя, которые предоставили возможность детям окунуться в историю страны через историю семьи. 20 февраля 2008 года в музее истории образования проведен смотр – конкурс «Семейная реликвия» среди школ г. Якутска. По итогам конкурса наши учащиеся заняли призовые места. В городском конкурсе «Семейный раритет» проведенном Центром для детей и юношества национальной библиотеки РС(Я) наши учащиеся занимали призовые места:

I место - Баишев Дима – ученик 7а класса. Тема: «Старинный серебряный чайник»

II место - Едукин Кирилл – ученик 3б класса. Тема: «Эвенкийская одежда»

III место - Павлова Айна – ученица 5а класса. Тема: «Патефон»

Фотоконкурс «Я в свободное время в кругу семьи» в виде фотоколлажа.

Цель конкурса: повышение роли семьи в воспитании детей, бережное отношение к окружающей среде, пропаганда ЗОЖ. Всего участвовало 46 учащихся и родители. Дети и их родители обсуждают наши конкурсы в семьях.

Таким образом, любая школьная библиотека сегодня – главный хранитель культурной, социальной памяти. Мы, школьные библиотекари, делаем все возможное, чтобы помочь молодому поколению обрести правильные жизненные ориентиры на будущее. И снова и снова в своей работе мы обращаемся к сотрудничеству с семьями школьников. Поисково-краеведческая образовательная программа «Наследие» объединяет усилия работников школы: музея и библиотеки, классных руководителей, родителей и весь педагогический коллектив.

3 «а» класс (кл. рук. )

Баишев Дима, 7 «а» кл. Павлова Айна, 5 «а» кл.

Семья Ивановых Семья Илларионовых

Глава II. Опыт реализации проекта “Музей-лаборатория как дополнительное образовательное пространство саморазвития личности в условиях многопрофильной адаптивной селькой школы” МОУ “Хатасская СОШ им. П. Н. и ”.

Калачева КлараВасильевна, педагог-организатор по краеведению

Организационно-педагогические условия создания модели дополнительного образовательного пространства школьного музея-лаборатории.

«Музей создает квазиреальность, позволяющую устранить барьер между сознанием и

поведением» и «…является формой объективности духа.» ( д. ф.н. , «Диалог: музей и общество». Материалы международной НПК Я., 2001)

Стандарт содержания образования немыслим без стандарта требований к учителю – научить обучающегося самостоятельно добывать дополнительные знания из информационного пространства прошлого и реального, т. е. пространства памяти, суметь заглянуть в будущее, не абстрактное, а вполне доступное и обозримое. Тем самым помочь в старших и профильных классах определиться с той нишей в обществе, где он может быть востребован как личность и специалист-профессионал на протяжении всей жизни.

И в учебном году педагогический коллектив МОУ «Хатасская СОШ имени П. Н.и » обратился к идее создания лаборатории при школьном историко-краеведческом музее как дополнительного образовательного пространства, способствующего выходу обучающегося под руководством педагога и другого лица в социум в целях формирования информационной и коммуникативной среды - среды общения, воспитывающей патриотизм, гражданственность и толерантность.

Историко-краеведческий музей-лаборатория школы является частью системы воспитательной работы, где организованное педагогами дополнительное образовательное пространство музея является одним из факторов формирования духовности.

Управление образованием города Якутска (начальник ) в 2006 году присвоило школе села Хатассы статус экспериментальной площадки по проекту «Музей-лаборатория как дополнительное образовательное пространство саморазвития личности в многопрофильной адаптивной сельской школе» (авторы: Калачева А. Н.). В целях усвоения и усвоения пространства музея-лаборатории разработали поисково-краеведческую образовательную программу «Наследие» как одного из механизмов реализации экспериментального проекта. Контролировал в форме ежегодного отчета и анализа создания дополнительного образовательного пространства через возможности музейной педагогики Экспертный совет Управлении образованием города Якутска ( А).

По проекту «Музей-лаборатория как дополнительное образовательное пространство саморазвития личности в условиях многопрофильной адаптивной сельской школы» знаниедобыча и знаниепереработка школьника осуществляются через поисково-краеведческую деятельность в школе и социуме, при этом раскрываются внутренний ресурс и творческий потенциал его как личности. В процессе усвоения социума под руководством педагога-руководителя поиска и наблюдения в рамках подпроекта, согласованного и принятого с учетом индивидуальной траектории развития образовательного потенциала личности юного исследователя, формируются и развиваются его коммуникативные способности. Осуществляемая ранняя социализация имеет немаловажную роль для выпускника сельской школы в адаптации и интеграции его в окружающий мир.

В результате эксперимента выявилось - представители всех социальных слоев населения заинтересованы в сотрудничестве с поисковой группой (субъект-субъектное, субъект-объектное отношения), так как и они вовлекаются в процесс освоения культурных, общечеловеческих ценностей материального и нематериального наследия человечества под руководством педагогов. Основным продуктом поисково-краеведческой деятельности в рамках осушествления музейно-педагогических проектов и подпроектов является краеведческо-иссдедовательская работа ученика, учителя и любого другого лица-представителя социума. Последующая презентация и публикация в различных формах и на разных уровнях обязательны, так как это уже не только в интересах всех участников процесса, но и всего общества.

Дополнительное образование детей – это «мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно». Чтобы задействовать огромный потенциал открытой музейной среды в качестве дополнительной к основной – школьной - и разработать содержательную часть ее модели в условиях сельской пригородной школы, изучили «Нормативные документы по дополнительному образованию детей: «Концепцию модернизации дополнительного образования детей РФ до 2010 года, «Концепцию развития системы дополнительного образования детей в РС (Я), одобренной на Коллегии МО РС (Я) от 01.01.01 года.

в статье «Модель образовательной среды в системе микромузеев и ее структурно-функциональная деятельность» указывает на «отсутствие разработанной модели образовательной среды в музее» («Диалог: музей и общество», 2005,с.27).

Изучение истории становления музейной педагогики в мире и опыт музейщиков государственного и школьного уровней республики, России и собственные наблюдения во время эксперимента позволяют нам сделать вывод - организационно – педагогическая деятельность по изучению материального и нематериального наследства Родины и всего человечества и есть модель содержания дополнительного образовательного пространства музея, основанная на следующих принципах:

- доступность и бесплатность дополнительного образования детей;

- гуманизация, демократизация образовательного процесса;

- индивидуализация, учет возрастных интересов детей;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

- связь с семьей, ориентация на культурно – образовательные интересы семьи;

- сохранение и развитие национально-культурных традиций;

- ценностное отношение к образованию в воспитании гражданина патриота;

- взаимодействие общего и дополнительного образования;

- открытость и полисферность образования в открытой музейной среде, государственно-общественный характер управления.

Наша идея заключалась в том, чтобы задействовать положительную «Я - концепцию» обучающегося, когда движущей силой процесса самосовершенствования личности и постепенного вхождения Детства во Взрослую жизнь является поисковая, исследовательская деятельность учащихся, их желание и потребность быть успешными во всем сегодня и всегда. Этот путь ученика к обществу и обратно устраняет недостаток в системе отношений мира взрослых и мира детей – принцип непрерывности в разрешении проблемы «отцов» и «детей». Преимущество ранней социализации в том, что учитывается мнение школьников 12-14 лет, признающих для них значимыми общественное мнение (60 %),сверстников (более 20%), далее - родителей и учителей.

Итак, созданное, изученное и освоенное музейное пространство становится воспитательным, дополнительным, образовательным, информационным и является не только исследовательской площадкой для детей, но и полем их саморазвития и самореализации.

Блок I. « Школа в пространстве музея».

Деятельность педагогического коллектива по созданию дополнительного образовательного пространства через возможности музея систематизирована в 3 этапа с 2005 по 2010 гг.:

I этап ( уч. г.): Обсуждение, утверждение и реализация проекта «Музей-лаборатория как дополнительное образовательное пространство саморазвития личности в условиях многопрофильной адаптивной сельской школы».( уч. год.)

Актуальность и своеобразие разрабатываемой модели дополнитеьного пространства по принципам музейной педагогики диктуется условиями села Хатассы, характеризующегося компактностью проживания населения, сельскохозяйственным направлением жизнедеятельности в формах коллективного предприятия, затем агрофирмы. Социум села имеет преимущество как пригорода Якутска – культурного, административного, промышленного центра РС (Я), также перспективу развития железнодорожной и автодорожной сетей в связи с реализацией мегапроектов.

В деятельность педагогического коллектива вовлекаются родители, общественность, попечители и спонсоры, всех тех, кому не безразлична судьба будущего страны. Система предоставления условий для освоения обучающимися открытой, окружающей среды охватывает следующий круг направлений: этнопедагогический и экологический аспекты, информационно-коммуникационные технологии в образовании музейными средствами, формирование, использование и перспективы развития фонда, международное пространство музейной педагогики в контексте развития гуманитарного знания, арт-терапия в музее, учебно-методический комплекс практической деятельности музея, социологический контекст образовательного пространства музея, музей в пространстве культуры. Направления исходят от конкретных обстоятельств и реалий времени.

Представленный для эксперимента проект был обоснован как один из путей создания атмосферы сотрудничества и интеграции в ближайшем окружении, решения одной из актуальных задач в сфере образования – сохранение и развитие якутского языка, языка межнационального общения – русского, расширения сферы их практического применения, озвучивания перед публикой краеведческих работ на нескольких языках, т. е. формирования языковой компетентности детей. Должна быть соблюдена и экология языков общения и сотрудничества участников коммуникативного процесса.

«Если в системе образования инновационно - креативная доминанта проявляет и стимулирует адаптационные качества и механизмы личности, то в музее она актуализирует ее диалог с идеалами и вечными ценностями культуры, в которых молодой человек найдет опору для саморазвития и самосовершенствования. Образовательная деятельность современного музея обеспечивает возникновение и продуктивность такого диалога, т. к. в современных условиях социальное наследие понимается как «фонд», в котором сосредоточены материальные и нематериальные ценности прошлого, и именно образовательная деятельность современного музея определяет его востребованность». (, «Воспитание искусством детей и молодежи в системе «музей - учреждение образования», СПб.,2007.).

II этап (). Чтобы сформировать собственную модель музейной среды, плодотворно действующую только в наших инфраструктурных условиях села Хатассы, в начале учебного года также обратились к опыту создания образовательной программы «Музей и дети» Детского музейного центра при государственном Музее имени Емельяна Ярославского () , детской студии при НХМ (), программы «Здравствуй, музей!» Российского центра музейной педагогики и детского творчества Санкт-Петербурга ().

Также, изучив опыт этапной системы патриотического, интернационального воспитания школьных музеев республики, остановились на 3 этапах, предлагаемых в программе, разработанной д. п.н. : (1-4 классы) «Моя большая и малая Родина»; (5-8) «Истоки дружбы, братства народов Якутии, России»; (9-10-11) Формирование у старшеклассников чувства национального достоинства и интернациональной культуры. Тремя китами данной программы выступают представление, знание и осознание (, , «Музеи РС (Я)» Якутск, 1994).

Вовремя оказана методическая помощь в составлении программы доцентом кафедры педагогики ПИ ЯГУ к. п.н. и директором Музея истории развития образования г. Якутска , объединяющих работы всех музейщиков города в одну образовательную и воспитательную систему. Практическое воплощение идеи создания музейного пространства в конкретный проект реализован педагогическим коллективом Бютейдяхской СОШ Мегино-Кангаласского улуса РС (Я), которая являет пример педагогического менеджмента по внедрению музейной педагогики в наших сельских условиях (к. п.н. , И, , ).

Неоценимо значение консультаций и непосредственное руководство сотрудников научных учреждений в период создания организационно-педагогических условий использования возможностей дополнительного образовательного пространства музея: институтов гуманитарных исследований и национальных школ (Е. Чехордуна), кафедры филисофии АН СО РАН (д. ф.н. ) Продукт краеведческого поиска школьника (доклад или реферат) основывается на достоверных материалах книг, таких как 2 тома монографии «Якутский Ушинский», отдельногого издания «Учитель продолжается в учениках» , 3 томов «Педагогических энциклопедий» , «Книги памяти» , , члена редакционной коллегии , врученных в дар музею-лаборатории самими авторами или членами редакции. В последние годы начали поступать книги выпускников школы: , , . О выпускнике 1930-ых годов села Хатассы ,заслуженном экономисте РС(Я), издана книга и подарена музею коллегами из МФ РС(Я) , , .

Во все времена будет востребована детьми и взрослыми та духовная информация, которая заложена в пяти тысячах книг из семейного архива Парфения Никитича, Надежды Евменьевны и Тамары Парфеньевны Самсоновых, подаренных в музей – лабораторию, школьную и сельскую библиотеки, также в кабинеты школы. Поступили в дар авторские издания и книги от потомков - Ларисы Реасовны, Людмилы Реасовны и Атоса Реасовича, от семьи , первого заслуженного врача села Хатассы, знатных представителей села Хатассы - семей Карамзиных, , от представителей общественных организаций города – председателя Совета ветеранов села , - руководителя «Салона духовного общения». Библиотека-Архив Первого Президента РС (Я) значительно пополнила фонд музея во время взаимопосещений и мероприятий. Дети познают историю страны « в лицах и документах».

Одним из механизмов реализации модели дополнительного образовательного пространства школы является авторская «Образовательная программа поисково-краеведческого учебного курса «Наследие», включающего блоки с 1 по 11 классы «Я и моя семья», школа, село, столица, республика, мир, Вселенная». К примеру, по теме «Я и моя столица» дети изучают многогранную историю развития столицы РС (Я) через конкурсы, смотры, классные часы, музейные уроки по предметам и темам: «Губернаторы, меценаты», «Научно-административные центры», «Топонимика», «Почетные граждане» и т. д.

Программа «Наследие»- одна из составных частей системы воспитательной работы:

Целевые комплексные программы (уч. год):

• «Здоровая семья» - рук.

• «Наследие» - рук.

• «Детское самоуправление»- рук.

• «Интеллект» - рук.

• « ЗОЖ» - рук.

• «Олоңхо – иитиллэр эйгэ»- рук.

• «Диалог культур»- рук. ,

• «Солнышко» - рук.

• «Социально-психологические аспекты музейной педагогики» в рамках поисково–краеведческой программы «Наследие» () .

В основу краеведческих знаний заложена идея «Россия и Якутия – единой семьей», а содержание соответствует разделам поисково-краеведческих экспедиций «Тропы мужества» и «Наследие», организованных Управлением воспитательной работы и дополнительного образования МО РС (Я) в предыдущие годы, к 60-летю Великой Победы ( К): «Историческое наследие», «Наследие дружбы», «В буднях великих свершений», «Грани творчества», «Природное наследие», «Молодежные и детские организации», «Туризм», «Журналистика».

Научить детей понимать географические, природные, исторические, этнографические, социальные и культурные особенности своего края, видеть проблемы и в меру своих сил и возможностей стараться решать их – основная задача педагогов.

Педагог-организатор по краеведению входит в Совет музея, состоящий из членов Администрации школы, т. к. велась экспериментальная работа всего педагогического коллектива по созданию комплексного подхода к дополнительному образовательному пространству, где основным компонентом является национально-региональный на уроках и вне (директор ), в Активе - учителя истории и представители детских организаций (). Музей сохраняет функции: развитие фонда, просветительскую, исследовательскую, методическую. Учителя сотрудничают с учащимися в форме кружковых занятий, экскурсий, походов, краткосрочных и долгосрочных проектов, подпроектов по группам, классным коллективам, индивидуально и т. д.

Музейно-педагогический процесс включает интерактивность, ибо человек запоминает только то, что ему лично интересно или знакомо; комплексность, т. е. включение всех каналов восприятия (чувственный, логико-аналитический, психомоторный); и, конечно же, программность, которая обеспечивает усвоение информации и приобретение умений на основе разработанной и действующей программы проектов и подпроектов, нацеленных на определенный круг воспитанников.

В результате наблюдений и опыта пришли к выводу: краеведческое образование в пространстве музея следует выстраивать из компонентов: в начальной школе - знакомство детей с окружающим жизненным пространством; в основной – знакомить подростков с процессом формирования наследия и истории края, его особенностями и проблемами, знатными людьми; в средней – осознание старшеклассниками своих жизненных перспектив в окружающем мире.

Данный эксперимент по выявлению эффективности в обучении и воспитании возможностей музея по программе «Наследие» отмечен в 2007 году «Дипломом» УО АО ГО «Город Якутск» в номинации «Презентация педагогических идей и проектов» в рамках недели творчества работников образования «Методическая служба образовательного учреждения - столице», что является свидетельством его востребованности и актуальности в процессе ранней социализации обучающихся ( Н). В качестве обмена опытом опубликована статья «В мире музейной педагогики» в журнале «Народное образование в Якутии» за 2008 год в №2, в 2009 году Якутская городская Дума наградила Почетной Грамотой за вклад в развитие образования Городского округа.

III этап (): развитие сетевых проектов, когда информационное пространство расширяется за счет привлечения и использования в дополнение к академическим знаниям школьников возможностей социума ближнего и дальнего, кажущегося «свободного полета» из мира взрослых с «их историей» в «прекрасное далеко». Главное, чтоб не было «провалов памяти», чтоб не прерывалась нить времен между поколениями. Безусловно, « и раньше все так и было», но нам бы хотелось обратить внимание на постепенный целенаправленный переход из школьной жизни во внешний мир через «воспитание всем обществом», в заботливом окружении и семьи, и представителей разных социальных слоев села, города, страны, иногда и заграницы.

За уч. г. учебно-воспитательная работа по поисково-краеведческой программе «Наследие» велась по 2 позициям: «Человек в обществе», «Общество в человеке», как и в предыдущие годы, но в партнерстве на 4 уровнях: внутришкольном - совместно со школьной библиотекой ( Н, педагог-библиотекарь ), МО классных руководителей (Божедонова Л. А.).) , МО учителей истории (); поселковом - с Администрацией села Хатассы (), КСХП «Хатасское» (), сельской библиотекой «Аргыс» () учреждениями дополнительного образования: ДДТ, ХДМШ, ДЮСШ-7 ()П, ЦК «Тускул» (), Д/С-№70 «Кэрэчээнэ» () ; городском - Музеем истории образования и музеями школ г Якутска (); республиканском – Музеями образования и достижения школьников РС(Я) (Скурту А. Р.), ЯПИ, Библиотека –Николаева – I Президента РС(Я) в форме проектной деятельности как в индивидуальном, так и в групповом или коллективном порядке.

Педагогический коллектив ведет школьника, совместно с партнерами, по его индивидуальной траектории развития, отслеживая по мониторингу, составленному классным руководителем и родителями, учителями-предметниками, психологом и социологом, что в некоторой степени помогает регулировать перенагрузки ученика.

В статье «Развитие сетевых проектов и качество образования» (, «Образование: модернизация отрасли и системные изменения», Якутск, 2008) приведены автором примеры действующих сетей: сетевое взаимодействие сельских школ по территориальному признаку, ресурсные центры, по типу и профилю деятельности, общественно-образовательные объединения, индивидуально-траекторные сети, проектные сети по созданию новых сетей. В учебном году по инициативе Первого Президента РС (Я) начата работа по созданию сетевоего взаимодействия национальных школ города Якутска.

В качестве аргумента целесообразности использования системной, предлагаемой и апробированной коллективом школы образовательной поисково-краеведческой программы «Наследие» в патриотическом воспитании, считаем нужным использовать отрывок из вышеуказанной статьи : «, совершивший педагогические экспедиции по Заречному и Вилюйскому образовательным округам, в своей новой книге о якутском образовании выделяет пять культурных доминант якутского образования:

- Ярко выраженное чувство собственного достоинства как важнейшая характеристика якутского села. Каждый якутский наслег переживает себя как мир, полный собственного культурного достоинства, как сообщество значимых друг для друга людей, гордящихся своим происхождением и тем культурным микромиром, который они на протяжении многих сотен лет сообща строят. В каждом без исключения якутском наслеге свои поэты, свои художники, свои философы, свои сказители, своя историческая память и своя безусловная гордость за свой наслег и его прошлое.

- Доминанта хранения, сохранения, доминанта культурной памяти. Якуты – хранители по своей сути. Хранение здесь – образ жизни, образ существования… Важной является идея культурного хранения – хранения своего индивидуального и коллективного культурного прошлого.

- Творческая, импровизационная составляющая культуры. Особенно ярко проявляется в жизни якутского языка, который в живой языковой практике рядового якутского наслега существует не просто как язык информационной коммуникации, а как язык самовыражения, самопредъявления личности.

- Доминанта исследования. Способ якутского мироустройства таков, что здесь просто невозможно не быть охотником и путешественником, не быть разведчиком новых пространств, открывателем новых миров. Столетиями якутская культура существовала и развивалась через открывание и исследование новых пространств.

- Пятая доминанта якутской ментальности и якутской естественной образовательной культуры – доминанта продуктивного сотрудничества, доминанта коллективного взаимодействия. Культура – это не только создание ценностей, но и диалог ценностей, диалог пониманий…(с.80).

Блок II. «Музейная педагогика в школе».

Природосообразность и культуросообразность – принципы музейной педагогики, где культуросообразность как принцип является основой понимания реальности как продукта социально-культурного освоения мира. То же самое можно сказать и о принципах народной педагогики – этнопедагогики, что и объединяет их и делает неотъемлимыми составляющими обучения и воспитания молодого поколения. «Нужно, с одной стороны, учитывать в образовании этнокультурный фактор, а, с другой стороны – создавать условия для познания других народов и культур, воспитания толерантных отношений между людьми различных этносов, рас, религий» (, «Общечеловеческое и этнокультурное в образовании» // Педагогика, 2007. -№1).

Человек рождается и развивается в окружении своей этнической культуры в пространстве культурных ценностей (материальных, нематериальных - духовных) мирового сообщества, т. е. создается «Модель социокультурного подхода в обучении и воспитании». Объединить все многообразие культур этносов и осуществить их диалог между собой наиболее гибко, полно и безболезненно может музейная педагогика в силу своей интернациональности. В ближайшем окружении детей: этнокультура как часть мировой культуры (язык, история, фольклор, этнография, традиция, искусство, национальное образование, наука, народная педагогика (педагогика олонхо), национальные культуры других народов и народностей, и посредством музейной педагогики воспитывается музейная культура, что приводит к освоению мировой культуры и усвоению общечеловечесиких ценностей.

«…12-14 ноября 2008г. в Москве состоялось обсуждение будущего образовательных стандартов второго поколения… Якутяне предложили модель поликультурного обучения с введением культуры народов России как предмета и добавить к обязательным требованиям к педагогам владение двумя языками» (Ксения Рупасова, «Парламентская газета Ил Тумэн»», 21 ноября 2008г.). Введение изучения культуры народов мира представляется возможным и в дополнительном образовательном пространстве музеев.

Следовательно, в воспитании толерантности неоценимы возможности музейной педагогики, своеобразие которой заключается в ее открытости. Она универсальна для всех слоев общества, особенно благотворно влияет на взаимоотношения юного исследователя в социуме, также привлекательна с точки зрения ортобиотики – науки о технологии сбережения человеческого здоровья и оптимистичного настроя, т. к. всегда нацелена на успешность личности.

Краеведение, поисково-исследовательская работа, как на музейных уроках, так и в форме введения национально - регионального компонента по всем предметам, межпредметная интеграция в процессе осуществления проектов различного уровня – составляющие той технологической карты, когда выстраивается индивидуальная траектория успеха обучающегося с подбором адекватных его индивидуальным способностям и возможностям методов и средств воздействия, направленных на самореализацию в будущем.

Преимущества организационно-педагогических условий использования музейной педагогики в том, что нет жесткой регламентации в выборе приемов, методов, сроков проведения тех или иных мероприятий по краеведению – все исходит от характеристики контингента юных « следопытов», их возрастных особенностей, территориальных и иных условий проживания, от возможностей и желания представителей социума – партнеров поисковой работы.

Музей сохраняет 4 функции: фондовую, просветительскую, исследовательскую, методическую. Обучение навыкам краеведческого исследования с учащимися ведется по выбору по проектной методике: или с педагогом – организатором, или с педагогами – предметниками, или по своему усмотрению с представителями науки, социума в форме кружковых занятий, экскурсий, походов, краткосрочных и долгосрочных проектов, подпроектов по группам, классным коллективам и индивидуально. Руководителем во всех комбинациях обязательно выступает только педагог.

Музейный работник и классный руководитель совместно выбирают тему, объем программы или плана на год, формы, сроки кружковых занятий по возрастным возможностям, интересам и желаниям. В основном, коллективные дела на следующий год или переходят в индивидуальные, или меняется состав партнеров, или вовсе меняют курс наблюдений. Все же есть внутренняя система в сменяемости поиска - дети не выходят из музейной сферы, т. к. умения и навыки общения, работы с дополнительной литературой, креативность мышления всегда востребованы и в учебе, и в жизни.

Следует начать работу с ознакомления программы «Наследие» во всех классах, с беседы о возможностях поиска и исследования с детьми младшего школьного возраста, затем – со средними, и так каждый раз включая в круг работы новый контингент. К примеру, в году функционировали кружки: «Литературное краеведение», «Экспонент», «Мой творческий портфель», «Экскурсоводы – исследователи»; – уже в другом составе (предыдущие дальше сами продолжают начатое или выбирают новый объект): «Юные краеведы», «Учимся навыкам поисково–краеведческой работы» (начальный этап), «Школа чтения» (КРО), «Экскурсоводы-краеведы» (в старшем звене). «Вокруг света» (2 класс), перешедший в курс «Ураанхай Саха о5ото»(3 класс) и дальше в последующих классах по программам, рекомендованным Министерством образования РС(Я) или по авторским с учетом изменения возрастного состава класса.

Далее следуют некоторые данные, раскрывающие своеобразие музейно-педагогической работы с учащимися:

учебный год - созданы личностно-ориентированные проекты по направлениям исследования в сфере музейной педагогики:

1.Перевод, национально-региональный компонент, интеграция;

2. «История в лицах»;

3.Изучение музейной аудитории;

4.Создание и апробация проектной деятельности для различных категорий учащихся по их образовательным уровням обученности.

год-формирование навыков поисково-краеведческой работы с учетом индивидуальной траектории обученности и уровня общеучебных умений и навыков.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |