Батареи конденсаторов являются нерегулируемыми или ступенчато-регулируемыми источниками реактивной мощности. Батарею необходимо разделять на секции, каждую из которых следует подключать через отдельный коммутационный аппарат. Батареи конденсаторов способны только генерировать (но не потреблять) реактивную мощность, они обладают плохими статическими и динамическими характеристиками по реактивной мощности. Генерация реактивной мощности батарей конденсаторов емкостью С, подключенной к электрической сети напряжением U, составляет

![]() (6)

(6)

Пропорциональность квадрату напряжения ведет к тому, что при снижении напряжения на 10% генерация реактивной мощности уменьшается на 19%. Режим с пониженным напряжением в сети характеризуется дефицитом реактивной мощности, который еще более возрастает из-за уменьшения ее генерации батареями конденсаторов. Батареи конденсаторов чувствительны к не синусоидальности напряжения в сети. При несинусоидальном напряжении конденсаторы перегружаются токами высших гармоник, что приводит к сокращению срока их службы. Батареи конденсаторов могут увеличивать несинусоидальность напряжения в сети из-за возможности резонанса токов на одной из высших гармоник. В отличие от синхронных машин батареи конденсаторов являются статическими (невращающимися) источниками реактивной мощности. Они бесшумны в работе и более просты в эксплуатации.

Существенная генерация реактивной мощности емкостной проводимостью линий электропередачи ощущается только в сетях высокого напряжения (свыше 220 кВ). Однако передавать ее промышленным потребителям экономически нецелесообразно. В сетях электроснабжения промышленных предприятий генерация реактивной мощности емкостной проводимостью не превышает нескольких процентов потребления. Поэтому емкостная проводимость линий системы электроснабжения промышленных предприятий не может рассматриваться как существенный источник реактивной мощности.

Выбор компенсирующих устройств на основе нормативных документов

Вопросы компенсации реактивной мощности регламентируются, но на начальной стадии проектирования определяются лишь суммарные расчетные активная и реактивная мощности электрических нагрузок предприятия при естественном коэффициенте мощности с учетом ожидаемых потерь мощности в элементах системы электроснабжения: РSр и QSр. Наибольшая суммарная реактивная мощность предприятия в период максимума нагрузок в электрической системе определяется по формуле

где kнс – коэффициент, учитывающий несовпадение по времени наибольшей активной нагрузки в электрической системе и реактивной мощности предприятия и принимаемый по отраслям промышленности.

Значения реактивной Qmax и активной РSр нагрузок сообщаются в энергосистему для определения экономически обоснованной реактивной мощности, которую можно передать предприятию в режимах наибольшей и наименьшей активных нагрузок энергосистемы (соответственно Qэ1 и Qэ2). По реактивной мощности Qэ1 определяется суммарная мощность компенсирующих устройств предприятия, а по мощности Qэ2 – регулируемая часть компенсирующих устройств.

Суммарная мощность компенсирующих устройств QSк определяемая из баланса реактивной мощности на 6УР в период наибольшей активной нагрузки электрической системы,

![]()

Для промышленного предприятия с присоединенной мощностью менее 750 кВ×А значение мощности компенсирующих устройств QSк задается непосредственно электрической системой и является обязательным при выполнении проекта системы электроснабжения мини-предприятия.

При выборе средств компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных предприятий в зависимости от состава их нагрузки различают две группы промышленных сетей:

1) общего назначения с синусоидальным и симметричным режимом;

2) со специфическими нелинейными, несимметричными и резкопере -

менными нагрузками.

В сетях общего назначения в качестве средств компенсации используются батареи конденсаторов до 1 кВ и выше и синхронные электродвигатели. В сетях со специфическими нагрузками кроме указанных применяются фильтрокомпенсирующие устройства, симметрирующие и фильтросимметрирующие устройства, устройства динамической компенсации с быстродействующими системами управления и специальные быстродействующие синхронные компенсаторы.

Распределение найденной суммарной мощности компенсирующих устройств QSк по уровням системы энергоснабжения осуществляется по критерию минимума суммарных расчетных затрат на производство и передачу реактивной мощности. Теоретической базой такого распределения могут служить оптимизационная модель задачи и изложенные общие закономерности компенсации реактивной мощности.

Электрические сета 2УР наиболее удалены от источников электроэнергии, и к ним подключается большая часть приемников 1УР, потребляющих реактивную мощность. Коэффициент мощности нагрузки до 1 кВ не превышает 0,7–0,8. Выбор мощности компенсирующих устройств для 2УР, ЗУР (в основном батарей конденсаторов) производится совместно с выбором числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Первоначальным ориентиром для выбора компенсирующих устройств до 1 кВ может служить тангенс угла суммарной расчетной мощности предприятия после компенсации реактивной мощности.

При условии постоянства тангенса угла мощность компенсирующих устройств Qк. н определяется отношением

![]() (26)

(26)

где РSн и QSн - суммарная расчетная активная и реактивная мощности низковольтных потребителей электроэнергии.

Если за счет дополнительных компенсирующих устройств по сравнению с определенными по формуле (26) удается уменьшить число трансформаторов цеховых ТП, то это всегда экономически оправдано. В других случаях мощность компенсирующих устройств определяется с учетом полного использования выбранных трансформаторов цеховых подстанций. Суммарная мощность батарей конденсаторов до 1 кВ, разделяемая между отдельными трансформаторами цеха, пропорциональна их реактивным нагрузкам.

После выбора компенсирующих устройств в электрических сетях до 1 кВ суммарная мощность компенсирующих устройств для 4УР

в сети 6-10 кВ Q к. в определяется однозначно:

Мощность Qк. в необходимо распределить по видам компенсирующих устройств (синхронные двигатели или батареи конденсаторов) и местам их присоединения. Основой для такого распределения являются оптимизационные технико-экономические расчеты по критерию минимума суммарных расчетных затрат.

Предлагаются следующие практические рекомендации: 1) синхронные двигатели с частотой вращения ротора 1000 об/ мин и более и мощностью Рном ³ 1000 кВт, как правило, экономически целесообразно полностью использовать в качестве источников реактивной мощности; 2) синхронные двигатели с частотой вращения ротора до 375 об/мин экономически нецелесообразно использовать в качестве источников реактивной мощности. Рекомендуется для таких двигателей режим при cosj = 1; 3) синхронные двигатели с частотой вращения ротора 750 и 500 об/мин экономически оправданно использовать в качестве источников реактивной мощности на 30-70%, причем большая нагрузка по реактивной мощности соответствует двигателям большей номинальной мощности; 4) суммарная мощность высоковольтных батарей конденсаторов определяется разностью между мощностью компенсирующих устройств в сети 6-10 кВ и экономически оправданной реактивной мощностью высоковольтных синхронных двигателей.

Вопросы для самопроверки

1. Каков физический смысл реактивной мощности и каковы ее источники в системах электроснабжения?

2. Выполните баланс реактивной мощности по уровням системы

электроснабжения промышленных предприятий.

3. Сравните технические характеристики синхронных машин и батарей конденсаторов как источников реактивной мощности.

4. Обоснуйте экономическую необходимость компенсации реактивной мощности и энергии.

5. Назовите критерии оптимизации компенсации реактивной мощности.

6. Опишите особенности выбора компенсирующих устройств на основе нормативных документов.

ЛЕКЦИЯ 16

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ

Качество электроэнергии оценивается по технико-экономическим показателям, которые учитывают технологический (порча и ухудшение качества продукции, расстройство технологического процесса, снижение производительности труда и производительности механизмов) и электромагнитный (увеличение потерь электроэнергии, повреждение электрооборудования, нарушение работы автоматики, телемеханики, связи) ущерб, причиняемый народному хозяйству.

Систему показателей качества электроэнергии образуют количественные характеристики медленных (отклонения) и быстрых (колебания) изменений частоты и действующего значения напряжения, его формы и симметрии в трехфазной системе. Качество электроэнергии нормируется ГОСТ 13109-87. Стандарт не устанавливает нормы качества электроэнергии у ее приемников в аварийных режимах и в случае присоединения прием-ников к сетям не общего назначения (контактная сеть, сеть передвижных или стационарных маломощных установок до 1000 кВт и др.).

Систему показателей качества электроэнергии образуют количественные характеристики медленных (отклонения) и быстрых (колебания) изменений частоты и действующего значения напряжения, его формы и симметрии в трехфазной системе. Качество электроэнергии нормируется ГОСТ 13109-87. Стандарт не устанавливает нормы качества электроэнергии у ее приемников в аварийных режимах и в случае присоединения прием-ников к сетям не общего назначения (контактная сеть, сеть передвижных или стационарных маломощных установок до 1000 кВт и др.).

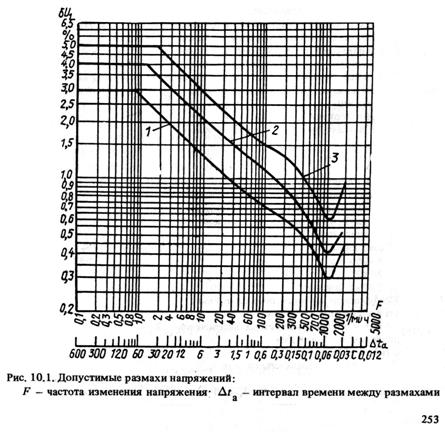

Показатели качества электроэнергии (ПКЭ) разделяются на основные: отклонение напряжения, размах изменения напряжения, доза колебаний напряжения, коэффициент несинусоидальности кривой напряжения, коэффициент n - й гармонической составляющей, коэффициент обратной последовательности напряжений, коэффициент нулевой последовательности напряжений, длительность провала напряжения, импульсное напряжение, отклонение частоты - и дополнительные: коэффициент амплитудной модуляции, коэффициент небаланса фазных и междуфазных напряжений. Для определения допустимых значений ПКЭ используют вспомогательные параметры: частоту изменений напряжения, интервал между изменениями напряжения, глубину провала напряжения, интенсивность провалов напряжения, длительность импульса по уровню половины его амплитуды.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |