Стальные опоры широко применяют на ВЛ напряжением 35 кВ и выше. По конструктивному исполнению стальные опоры могут быть двух видов:

а) башенные или одностоечные;

б) портальные, которые по способу закрепления разделяют на свободностоящие и на опоры на оттяжках.

Достоинством стальных опор является их высокая прочность, недостатком – подверженность коррозии, что требует при эксплуатации проведения периодической окраски или нанесения антикоррозийного покрытия.

Опоры изготовляют из стального углового проката (в основном применяют равнобокий уголок); высокие переходные опоры могут быть изготовлены из стальных труб. В узлах соединения элементов применяют стальной лист различной толщины. Независимо от конструктивного исполнения стальные опоры выполняют в виде пространственных решетчатых конструкций.

Железобетонные опоры по сравнению с металлическими более долговечны и экономичны в эксплуатации, так как требуют меньше ухода и ремонта. Основное преимущество – уменьшение расхода стали на 40–75%, недостаток – большая масса.

По способу изготовления железобетонные опоры делят на:

а) бетонируемые на месте установки (большей частью такие опоры применяют за рубежом);

б) заводского изготовления.

Крепление траверс к стволу стойки железобетонной опоры выполняют с помощью болтов, пропущенных через специальные отверстия в стойке, или с помощью стальных хомутов, охватывающих ствол и имеющих цапфы для крепления на них концов поясов траверс. Металлические траверсы предварительно подвергают горячей оцинковке, и поэтому они долгое время не требуют при эксплуатации специального ухода и наблюдения.

Провода воздушных линий выполняют неизолированными, состоящими из одной или нескольких свитых проволок. Провода из одной проволоки, называемые однопроволочными, имеют меньшую прочность и применяют только на ВЛ напряжением до 1 кВ. Многопроволочные провода, свитые из нескольких проволок, применяют на ВЛ всех напряжений.

Материалы проводов и тросов должны удовлетворять следующим основным требованиям:

1) они должны иметь высокую электрическую проводимость; наибольшую имеет медь, затем бронза и алюминий, сталь имеет более низ

кую электрическую проводимость; сопротивление меди составляет

0,0178 × 10-6, алюминия - 0,0283 × 10-6 Ом × м; плотность меди 8,9 х

х 103, алюминия - 2,7 × 103 кг/м3;

2) должны обладать достаточной прочностью; стальная проволока

имеет предел прочности 65–70 (до 120), медная – 39, алюминиевая -

15–16 кг/мм2;

3) должны выдерживать атмосферные воздействия; в этом отноше-

нии наибольшей стойкостью обладают медные и бронзовые провода;

провода из алюминия подвержены коррозии, особенно на морских по

бережьях, где в воздухе содержатся соли; стальные провода разрушают-

ся даже в нормальных атмосферных условиях, поэтому их оцинковы-

вают.

Медь как материал для проводов ВЛ является дорогим и дефицитным материалом, поэтому основными материалами, используемыми для изготовления проводов, можно считать алюминий, сталь и их сплавы.

Для ВЛ напряжением до 1 кВ применяют однопроволочные стальные провода диаметром не менее 4 и не более 5 мм. Ограничение нижнего предела обусловлено тем, что провода меньшего диаметра имеют недостаточную механическую прочность. Верхний предел ограничен из-за того, что изгибы однопроволочного провода большего диаметра могут вызвать в его внешних слоях такие остаточные деформации, которые снижают его механическую прочность.

Многопроволочные провода, скрученные из нескольких проволок, обладают большой гибкостью, такие провода могут выполняться любым сечением. Диаметры отдельных проволок и их количество подбирают так, чтобы сумма поперечных сечений отдельных проволок дала требуемое общее сечение провода. Как правило, многопроволочные провода изготовляют из круглых проволок, причем в центре помещаются одна или несколько проволок одинакового диаметра. Длина скрученной проволоки, естественно, несколько больше длины провода, измеренной по его оси. Это обстоятельство вызывает увеличение фактической массы провода на 1–2% по сравнению с теоретической, которая получается при умножении сечения провода на длину и плотность. Во всех расчетах принимается фактическая масса провода, указанная в соответствующих стандартах.

Провода и тросы изготовляют следующих марок: А – из алюминиевых проволок марки AT (твердой неотожженной) или AM (отожженной мягкой) сплавов АН, АЖ; АС, АСХС – из стального сердечника и алюминиевых проволок; ПС - из стальных проволок; ПСТ - из стальной оцинкованной проволоки. Например, А50 обозначает алюминиевый провод, сечение которого равно 50 мм2, АС50/8 сталеалюминевый провод сечением алюминиевой части 50 мм2, стального сердечника 8 мм2; в электрических расчетах учитывается проводимость только алюминиевой части провода.

Стальные тросы, применяемые на ВЛ в качестве грозозащитных, изготовляют из оцинкованной проволоки, и их сечение должно быть не менее 25 мм2. На ВЛ напряжением 35 кВ применяют тросы сечением 35мм2, на линиях 110кВ-50мм2, на линиях 220 кВ и выше -70 мм2.

Сечение многопроволочных проводов различных марок определяется для ВЛ напряжением до 35 кВ по условиям механической прочности, а для ВЛ напряжением 110 кВ и выше - по условиям потерь на корону. На ВЛ при пересечении различных инженерных сооружений (линий связи, железных и шоссейных дорог и т. д.) необходимо обеспечивать более высокую надежность. Поэтому минимальные сечения проводов в пролетах пересечений должны быть увеличены.

При обтекании проводов потоком воздуха, направленным поперек оси ВЛ или под некоторым углом к этой оси, с подветренной стороны провода возникают завихрения. При совпадении частоты образования и перемещения вихрей с одной из частот собственных колебаний провод начинает колебаться в вертикальной плоскости. Такие колебания провода с амплитудой 2–35 мм, длиной волны 1–20 м и частотой 5– 60 Гц называют вибрацией.

Обычно вибрация проводов наблюдается при скоростях ветра 0,6– 12 м/с; при дальнейшем увеличении скорости ветра амплитуда вибраций значительно уменьшается. Вибрация, как правило, имеет место в пролетах длиной более 120 м и на открытой местности. Опасность вибрации заключается в обрыве отдельных проволок провода на участках их выхода из зажимов из-за повышения механического напряжения. Возникают переменные напряжения от периодических изгибов проволок в результате вибрации и сохраняются в подвешенном проводе основные растягивающие напряжения.

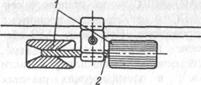

В пролетах до 120 м защиты от вибрации не требуется, не подлежат защите и участки любых ВЛ, защищенных от поперечных ветров; на больших переходах рек и водных пространств требуется защита независимо от напряжения в проводах. На ВЛ напряжением 35-220 кВ и выше защиту от вибрации выполняют установкой виброгасителей 1, подвешенных на стальном тросе 2 (рис.). Виброгасители поглощают энергию вибрирующих проводов и уменьшают амплитуду вибрации около зажимов.

При наличии гололеда наблюдается так называемая пляска прово дов, которая, так же как и вибрация, возбуждается ветром, но отличается от вибрации большей амплитудой, достигающей 12 - 14 м, и большей длины волны (с одной и двумя полуволнами в пролете). В плоскости, перпендикулярной оси ВЛ, провод движется при пляске по вытянутому эллипсу, большая ось которого вертикальна или отклонена под небольшим углом (до 10-20°) от вертикали.

Рис. Виброгаситель

На напряжении 35–220 кВ провода изолируют от опор гирляндами подвесных изоляторов. Для изоляции ВЛ 6–35 кВ применяют штыревые изоляторы.

Каждый изолятор ВЛ 35–110 кВ как элемент, включенный в гирлянду, представляет собой определенную емкость. Несмотря на то, что все изоляторы можно считать одинаковыми, напряжение на них различно и распределяется по некоторой кривой. Это происходит из-за того, что каждый изолятор имеет дополнительно частичную емкость по отношению к земле. Загрязнение изоляторов вызывает ток утечки, который несколько выравнивает кривую распределения и ставит изоляторы в условия более равномерного распределения напряжения по элементам в гирлянде.

Электрический ток, проходя по проводам ВЛ, выделяет тепло и нагревает провод. Под влиянием нагрева провода происходит:

1) удлинение провода, увеличение стрелы провеса, изменение габарита до земли;

2) изменение натяжения провода и его способности нести механическую нагрузку;

3) изменение сопротивления провода, т. е. изменения потерь электрической мощности и энергии.

Все условия могут изменяться при наличии постоянства параметров окружающей среды или изменяться совместно, воздействуя на работу провода ВЛ. При эксплуатации ВЛ считают, что при номинальном токе нагрузки температура провода находится в пределах 60-70 °С. Температура провода будет определяться одновременным воздействием тепловыделения и охлаждения или теплоотвода. Теплоотвод проводов ВЛ возрастает с увеличением скорости ветра и понижением температуры окружающего воздуха. При уменьшении температуры воздуха от 40 до минус 40 °С и увеличении скорости ветра от 1 до 20 м/с тепловые потери изменяются от 01.01.01 Вт/м. При положительных температурах окружающего воздуха (0-40 °С) и незначительных скоростях ветра (1–5 м/с) тепловые потери составляют 75–200 Вт/м.

Для определения воздействия перегрузки на увеличение потери напряжения вначале определяется

Rq2 = Rq1[1 + Kт. у.с(q2 - q1)]

где Rq2 - сопротивление провода при температуре q2, Ом; Rq1-сопротивление провода при температуре, соответствующей расчетной нагрузке в условиях эксплуатации, Ом; Кт. у.с – коэффициент температурного увеличения сопротивления Ом/°С.

Увеличение сопротивления провода по сравнению с сопротивлением, соответствующим расчетной нагрузке, возможно при перегрузке 30% на 12%, а при перегрузке 50% - на 16%.

Увеличения потери напряжения DU при перегрузке до 30% можно ожидать: 1) при расчете ВЛ на DU= 5% DU30 = 5,6%; 2) при расчете ВЛ на DU = 10%DU30 = 11,2%. При перегрузке ВЛ до 50% увеличение потери напряжения будет равно соответственно 5,8 и 11,6%. Учитывая график нагрузки, можно отметить, что при перегрузке ВЛ до 50% потери напряжения кратковременно превышают допустимые нормативные значения на 0,8–1,6%, что существенно не влияет на качество электроэнергии.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |