Кабельные линии

Кабели, предназначенные для передачи электрической энергии, используемой для питания силовых и осветительных установок, называются силовыми. Кабели, предназначенные для присоединения к приборам и аппаратам распределительных устройств, называются контрольными.

При маркировке кабелей приняты следующие обозначения: А (первая буква) – алюминиевая жила. Отсутствие А в марке кабеля означает наличие медной жилы; А или ОС – оболочка (алюминиевая или свинцовая) каждой из трех отдельно изолированных жил кабеля; Ц, Р, В, П - изоляция соответственно: бумажная, пропитанная нестекающим составом; резиновая; поливинилхлоридная; полиэтиленовая (Ц всегда первая буква); В, Н – оболочка из поливинилхлоридного пластиката или маслостойкой резины, не распространяющей горение; Б, П, К - броня из стальных лент, стальных плоских проволок, стальных круглых проволок; Н, Шп, Шв – наружные покровы; Г - отсутствие наружного покрова; ОЖ в конце марки кабеля означает кабель с однопроволочными жилами.

При маркировке маслонаполненных кабелей приняты следующие обозначения: М (первая буква) – маслонаполненный; Н, ВД – низкого или высокого давления; С, А, Аг – оболочка свинцовая, алюминиевая или алюминиевая гофрированная; Т, Тк – прокладываемый в трубопроводе; Шв, Шву - шланг из поливинилхлоридного пластиката; К – броня из круглых стальных оцинкованных проволок. К марке кабеля, пропитанного синтетическим маслом, добавляется буква С.

Проектирование и сооружение КЛ должны производиться с учетом развития сети, ответственности и назначения линий, характера трассы, способа прокладки, конструкций кабелей. Трассы кабельных линий следует прокладывать по возможности в грунтах, не агрессивных по отношению к металлическим оболочкам кабелей. Для подземных КЛ должны устанавливаться охранные зоны по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей (в городах - на 0,6 м в сторону зданий, сооружений).

При выборе трассы КЛ стараются достичь наименьшего расхода кабеля и обеспечить его защиту от механических повреждений, от коррозии и вибрации, от повреждения электрической дугой при замыкании в соседнем кабеле. Сечение жил кабеля должно соответствовать допустимой токовой нагрузке для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения. Каждая КЛ должна иметь свой номер или наименование. На трассе КЛ, проложенной в незастроенной местности, должны устанавливаться опознавательные знаки.

При выборе стандартного сечения жил кабелей исходят из следующих технических условий:

1) выбор сечения по механической прочности Fm облегчается тем,

что самое малое (начальное в таблице стандартных значений сечений

жил) сечение является механически стойким;

2) при выборе сечения по нагреву выбирают ближайшее большее

значение, во всех случаях не следует стремиться повышать сечение

без достаточных на то оснований;

3) при выборе сечения по термической стойкости выбирают ближайшее меньшее значение; основанием для этого является повышенный

процент ошибки, заложенный в самом методе расчета, в сторону пре

вышения сечений из-за неточности исходных данных;

4) по потерям напряжения выбирают ближайшее большее значение. Иногда можно принять и меньшее, исходя из условий достоверности данных электрических нагрузок, положенных в основу расчета.

После того как определено минимально допустимое сечение провода по техническим условиям, его сравнивают с экономически целесообразным сечением.

Для выбора термически стойкого сечения жил кабеля определяют значение установившегося тока КЗ I¥ и возможное время его прохождения через кабель; время определяют уставкой защиты, имеющей наибольшую выдержку времени при наличии нескольких видов защит, и полного времени отключения выключателя (включая время горения дуги).

При наличии зоны нечувствительности у основной защиты термическую стойкость необходимо проверять, исходя из времени действия защиты, реагирующей на повреждение в этой зоне, и времени отключения выключателя; при этом в качестве расчетного тока КЗ следует принимать то его значение, которое соответствует этому месту повреждения.

Кабели, защищенные плавкими предохранителями, на термическую стойкость к токам КЗ не проверяют, поскольку время перегорания вставки мало и кабель не успевает нагреваться до допустимой температуры.

Кабельная канализация

Кабели при подземной прокладке располагают в траншеях, блоках, туннелях.

При прокладке кабелей напряжением до 10 кВ в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве рекомендуется прокладывать кабели в отдельных траншеях с расстоянием между группами не менее 0,5м.

При пересечении дорог и путей, других подземных коммуникаций, территорий складов, площадок и площадей кабели прокладывают в трубах и блоках. Для промышленных предприятий с насыщенной подземкой и грунтами с неблагоприятными механическими или агрессивными химическими включениями прокладка в блоках при числе кабелей от 4 до 20 становится основной (наряду с эстакадами) Основное достоинство прокладки в блоках - защищенность от механических повреждений.

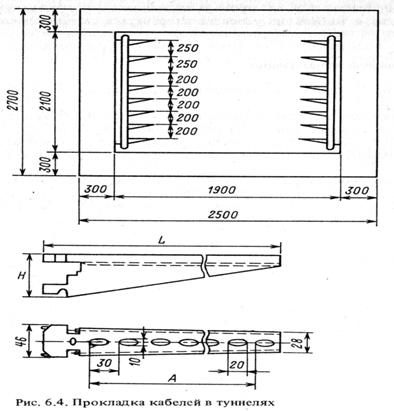

При числе кабелей 20 и более их рекомендуется прокладывать в туннелях, по эстакадам и в галереях. Внутри зданий кабели можно прокладывать по конструкциям зданий (открыто, в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, по фундаментам машин, в пихтах, кабельных этажах и двойный полах.

При передаче в одном направлении больших мощностей могут применяться кабели сечением до 2000 м2. В целях удешевления кабельной канализации необходимо рассматривать возможность прокладки силовых и контрольных кабелей совместно с кабелями связи и водо-, тепло-, воздухопроводами в общих коллекторах. Кабельные сооружения необходимо рассчитывать на дополнительную прокладку не менее 15% кабелей сверх предусмотренных проектом очередей – резерв для подсоединения дополнительных потребителей во время эксплуатации.

При прокладке в помещениях с агрессивной средой должны применяться кабели, стойкие к воздействию этой среды.

Прокладка кабелей в траншеях является наиболее простой и дешевой. Она экономична по такому важному показателю, как расход цветного металла, так как при прокладке в земле пропускная способность кабеля увеличивается по сравнению с другими способами прокладки за счет лучшего охлаждения.

Этот способ не рекомендуется применять: на участках с большим количеством кабелей и там, где возможно разлитие горячего металла или разрушающе действующих жидкостей при большой насыщенности территории подземными и наземными технологическими и транспортными коммуникациями и другими сооружениями; в почвах, содержащих большое количество веществ, разрушающе действующих на оболочки кабелей; в местах, где блуждающие токи достигают опасных значений, большие механические нагрузки на поверхность земли, возможно частое разрытие грунта. Для КЛ, прокладываемых в земле, должны применяться преимущественно бронированные кабели, металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий.

При прокладке КЛ в траншеях необходимо иметь снизу кабелей подсыпку, а сверху – засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора или шлака.

В одной траншее с силовыми кабелями допускается прокладка трех-четырех контрольных кабелей. Глубина заложения КЛ от планировочной отметки (поверхности) должна быть не менее: для КЛ до 20 кВ – 0,7 м; 35 кВ – 1 м. Маслонаполненные КЛ напряжением 110-220 кВ должны иметь глубину залегания не менее 1,5 м.

При определении длины прокладываемого кабеля необходимо учитывать, что для компенсации температурных деформаций и возможных смещений почвы кабели в траншеях укладываются волнообразно (змейкой).

Внутри кабельных сооружений (помещений) кабели прокладываются на стальных конструкциях различного исполнения. Кабельным сооружением называется помещение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных КЛ. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.

Кабельные сооружения должны отделяться от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями. Такими же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при прокладке силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей. В кабельных сооружениях должны выполняться мероприятия по предотвращению попадания в них технологических вод и масел, а также должен обеспечиваться отвод почвенных и ливневых вод.

Внутри кабельных сооружений кабели прокладываются на стальных конструкциях различного исполнения. Кабели больших сечений (алю миниевые 25 мм2 и более, медные 16 мм2 и более) укладываются непосредственно на конструкциях. Силовые кабели меньших сечений и контрольные кабели прокладываются в лотках (сварных или перфорированных) или в коробах, которые крепятся на кабельных конструкциях или на стенах. Прокладка в лотках более надежна и имеет лучший внешний вид, чем открытая прокладка на конструкциях.

Кабельные сооружения, за исключением эстакад, колодцев для соединительных муфт, каналов и камер, должны обеспечиваться естественной или искусственной вентиляцией. Вентиляционные устройства оборудуются заслонками для прекращения доступа воздуха в случае возгорания, а также для предупреждения промерзания туннеля в зимнее время. При прокладке кабелей внутри помещения должен предотвращаться перегрев кабелей за счет повышенной температуры окружающего воздуха и влияний технологического оборудования (не допускается прокладка кабелей возле маслопровода, над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью). В полу и междуэтажных перекрытиях кабели прокладываются в каналах или трубах. Запрещается прокладка кабелей в вентиляционных каналах, а также открыто по лестничным клеткам. Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |