Прокладки КЛ в кабельных каналах находят широкое применение. Кабельные каналы изготовляются типовыми из сборных железобетонных элементов или из монолитного железобетона. В производственных помещениях каналы перекрываются плитами на уровне пола. При прохождении вне зданий на неохраняемых территориях каналы прокладываются под землей на глубине не менее 300 мм в зависимости от нагрузок, которые могут возникнуть на трассе. Если территория охраняется, то применяют полуподземные каналы с естественной или искусственной вентиляцией, но такие каналы не должны препятствовать транспортным коммуникациям и должны сочетаться с общей планировкой территории предприятия, так как уровень перекрытия таких каналов возвышается над планировочной отметкой на 50–250 мм.

Кабели в каналах прокладываются на конструкциях различного исполнения, возможна прокладка и по дну канала. Число кабелей в канале может колебаться в широких пределах и зависит от диаметров кабелей и марки типового канала; в каналах максимальных размеров можно проложить до 50–60 силовых кабелей. При необходимости прокладки большего числа кабелей возможно применение сдвоенных или трехстенных каналов, но при этом усложняется выполнение ответвлений к отдельным потребителям.

Электропроводки являются составной частью электрических силовых и осветительных сетей переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ. В зависимости от конструкций проводников, характеристики помещений и окружающей среды проводники прокладывают различным образом: открыто на изолирующих опорах или непосредственно по строительным основаниям и конструкциям, в трубопроводах, на стальных лотках, в стальных коробах, по натянутым стальным тросам и струнам, а также скрыто в конструктивных элементах зданий. Соответственно принятому способу прокладки проводников электропроводки разделяют на открытые и скрытые.

В промышленных зданиях и объектах для общего удешевления стоимости работ и экономии металла рекомендуется применять открытые беструбные проводки или стальные трубы заменить неметаллическими.

Для открытых беструбных проводок применяют незащищенные изолированные провода и небронированные кабели, поэтому трассы таких проводок по своему местоположению должны обеспечивать сохранность проводок от возможных повреждений. В нормальных производственных условиях достаточной защитой считается размещение проводок внутри помещений на высоте не менее 2–2,5 м от отметки чистого пола или площадки обслуживания и на высоте не менее 3,5–6 м от уровня земли снаружи помещений. В необходимых случаях открытые проводки защищают от прикосновения и механических повреждений специальными коробами или трубами.

Открытые проводки занимают сравнительно много места, и при такой прокладке повышается пожарная опасность. Поэтому количество совместно прокладываемых проводников ограничивают или применяют провода и кабели с защитными негорючими оболочками. Открытые проводки ухудшают внешний вид зданий и помещений, но в целом они гораздо экономичнее скрытых проводок.

Скрытая электропроводка выполняется в конструктивных элементах зданий, в стенах, полах, перекрытиях, специальных каналах.

Вопросы для самопроверки

1. Способы канализации электроэнергии.

2. Условия выбора сечений проводников.

3. Какие элементы канализации электроэнергии не должны проверяться по режиму КЗ?

4. Перечислите основные элементы ВЛ.

5. Чем определяется количество цепей ВЛ.

6. Перечислите виды опор в зависимости от способа подвески проводов.

7. Существующие виды опор в зависимости от материала их изготовления.

8. Преимущества и недостатки деревянных опор.

9. Назначение анкерных опор.

10. Виды стальных опор по конструктивному исполнению.

11. Преимущества и недостатки железобетонных опор.

12. Требования, предъявляемые к материалам проводов и тросов ВЛ. Маркировка проводов и тросов.

13. Принцип работы виброгасителя на ВЛ.

14. Назначение изоляторов на ЛЭП.

15. Виды и назначение кабельных линий. Маркировка КЛ.

16. Технические условия выбора сечения жил КЛ.

17. Проверка по термической стойкости КЛ.

18. Опишите способы подземной прокладки КЛ.

19. Специфика прокладки КЛ до 10 кВ.

20. Существующие способы прокладки КЛ при количестве линий свыше 20.

21. Прокладка КЛ в галереях и эстакадах.

22. Способы прокладки электропроводок.

ЛЕКЦИЯ 13

Назначение и режим нейтрали электрических сетей

напряжением до и выше 1 кВ

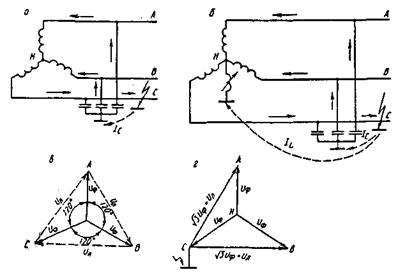

Обмотки любых трехфазных электрических машин, и в частности силовых трансформаторов, могут соединяться по схеме «треугольник» (V) или «звезда» (Y) В последнем случае электрическая машина имеет нейтраль (точка Н на рис. 1), т. е. точку, сумма напряжений в

|

Рис. 1. Схемы прохождения токов однофазного замыкания в сети с изолированной нейтралью (а), с компенсированной нейтралью (б) и векторные диаграммы напряжений в сетях с этими режимами нейтрали в нормальном режиме (в) и при замыкании на землю одной из фаз (г) которой в нормальном режиме теоретически должна быть равной нулю.

Нейтраль каждого конкретного трансформатора может пребывать в одном из следующих состояний: быть изолирована от земли, заземлена наглухо, заземлена через активное или индуктивное сопротивление. Таким образом, на практике нейтраль силового трансформатора используется для обеспечения возможности любого вида заземления электрической сети в месте установки данного трансформатора.

Режим нейтрали электрической сети того или иного номинального напряжения — это совокупность состояний нейтралей всех обмоток этого напряжения силовых трансформаторов, электрически связанных между собой посредством линий данной сети.

Режим нейтрали электрической сети существенно влияет на ее техническую и организационную структуру, во многом определяя расходы на сооружение и эксплуатацию сети. От режима нейтрали зависят необходимый уровень изоляции линий, трансформаторов и аппаратуры, требования к заземляющим устройствам, способы выполнения и условия работы релейной защиты и автоматики, конфигурация сети, уровень надежности и качество электроснабжения потребителей, а также электробезопасность. В странах СНГ сети напряжением выше 1 кВ работают в режимах изолированной и компенсированной, а также глухозазем-ленной нейтралей. Эти режимы следует рассмотреть подробно, так как знание их особенностей будет необходимо в дальнейшем.

Электрические сети номинальным напряжением 3—35 кВ в нашей стране традиционно эксплуатируются в режиме с изолированной или компенсированной нейтралью. Использование этих режимов было обусловлено стремлением повысить надежность электроснабжения потребителей в преобладающих ранее нерезервированных (радиальных) электрических сетях. Они обеспечивают возможность работы сети при возникновении в ней однофазного повреждения в течение ограниченного промежутка времени без отключения поврежденного участка. При изоляции нейтралей всех силовых трансформаторов от земли уменьшается ток однофазного повреждения (I1) до величины (1с), обусловленной только емкостной проводимостью линий.

Как видно из рис 1,а, при замыкании на землю одной из фаз, например С, ток из места замыкания пойдет через емкости неповрежденных фаз А и В, а затем по линиям через нейтраль к месту повреждения. Сила тока однофазного замыкания определяется не только емкостными, но и активными проводимостями линий. Обычно она оказывается достаточной для горения в месте повреждения заземляющей дуги, вызывающей волны перенапряжений на неповрежденных фазах и большие тепловыделения.

Сеть с компенсированной нейтралью отличается от сети с изолированной нейтралью тем, что в ней нейтрали части трансформаторов заземлены через дугогасящую катушку, представляющую собой индуктивное сопротивление, обеспечивающее компенсацию емкостной проводимости линии. Правила устройства электроустановок требуют осуществлять компенсацию емкостных токов в том случае, если их значение при возникновении однофазного повреждения превышает 30, 20, 15 и 10 А в сетях номинальным напряжением соответственно 6, 10, 20 и 35 кВ. В нормальном режиме ток через катушку не проходит, так как потенциалы нейтрали и земли в симметричной системе одинаковы. Изоляция фаз находится под фазным напряжением (£/ф), т. е. напряжением, имеющим место в нормальном режиме между фазой и землей (рис. 1,в). Как нетрудно убедиться с помощью рис. 1.3, линейное напряжение (U„), т. е. напряжение между фазами, превышает фазное в v3 раз. При замыкании на землю одной из фаз, например С (рис. 1.3,г), как в сети с изолированной, так и в сети с компенсированной нейтралью, потенциал точки повреждения становится равным потенциалу земли, т. е. уменьшается с фазного до нуля. При этом напряжение между неповрежденными фазами и поврежденной фазой не изменяется и равно, как и до повреждения, линейному напряжению, т. е. превышает фазное в раз. Поэтому при замыкании на землю одной из фаз напряжение двух неповрежденных фаз по отношению к земле увеличивается с фазного до линейного, т. е в л/3 раз, а напряжение между нейтралью и землей становится равным фазному. Под действием этой разницы напряжений от места повреждения через катушку пойдет ток IL, а через емкости неповрежденных фаз — ток Iq (см. рис. 1.3,6). Ток в месте замыкания на землю будет равен сумме токов IL и 1С. Ток Ii имеет индуктивный характер, а ток Iq — емкостный, поэтому они направлены почти противоположно (угол между векторами токов II и 1с меньше 180°, так как катушка и линии имеют некоторую активную проводимость. Силы этих токов также не будут равны между собой, так как резонансная, т. е. обеспечивающая полную компенсацию емкостной проводимости, настройка дугогасящей катушки практически невозможна. Дело в том, что сила емкостного тока зависит от места возникновения повреждения и может изменяться в достаточно широких пределах. Ток расстройки на практике, к сожалению, обычно оказывается достаточным для поддержания горения заземляющей дуги.

В настоящее время возможность работы сетей с изолированной и компенсированной нейтралями при возникновении однофазного замыкания без отключения поврежденного участка существенным образом повышает надежность электроснабжения сельских потребителей на напряжении 6—35 кВ. Электроснабжение таких потребителей часто осуществляется по нерезервированной схеме. В городских и промышленных распределительных электрических сетях данная возможность практически не используется, так как резервирование электроснабжения в них осуществляется как по стороне 6-10 кВ, так и по стороне 0,38 кВ. 'ч К преимуществам сетей с изолированной и компенсированной нейтралами следует отнести и возможность использования в них (в связи с малыми токами замыкания на землю) заземляющих устройств с достаточно высоким сопротивлением. Правила устройства электроустановок позволяют иметь в таких сетях при линейном напряжении вторичной обмотки понижающего трансформатора 0,38 кВ контуры заземления трансформаторных подстанций сопротивлением до 4 Ом, что существенно снижает капитальные затраты на их сооружение.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |