Оптимальное положение РП обычно будет не в центре нагрузок, получаю-

щих питание от него, поскольку это приводит к обратным потокам энергии,

вызывающим увеличение расхода проводникового материала и потерь элект-

роэнергии. Как правило, РП смещена к наибольшей нагрузке и располагает-

ся ближе к источнику питания. Выбор места РП I! первую очередь определя-

ется наличием двигателей напряжением выше I кВ (компрессорные, насос-

ные, воздуходувные и т. п.) и электротехнологических установок, например из-за взрывоопасное™, то сооружается отдельно стоящая распределительная подстанция.

Особенно важен вопрос о размещении подстанций 5УР и 4УР, которые для

средних и крупных предприятий определяют схему. В этом случае проектиро-

вание систем электроснабжения предприятий осуществляется на основе гене-

рального плана объекта, на который наносятся все производственные цеха и

отдельные участки предприятия. Расположение цехов на генеральном плане

определяется технологическим процессом производства, а также архитектур-

но-строительными и эксплуатационными требованиями.

Выбор типа и места расположения подстанций осуществляют следующим

образом: на генеральный план предприятия наносят нагрузки цехов, отделе-

ний или участков с уточнением напряжения, рода тока и очередности ввода в

эксплуатацию; выявляют сосредоточенные нагрузки и находят центры групп

распределенных нагрузок ЗУР (2УР); предварительно намечают места распо-

ложения подстанций и производят распределение нагрузок между ними. Учи-

тывая возможности применения унифицированных схем и комплектных рас-

пределительных устройств, намечают типы подстанций (закрытая или

открытая, отдельно стоящая, пристроенная, встроенная, внутрицеховая), оп-

ределяют их ориентировочные габариты. Выбранное место расположения

подстанции согласовывают с генпланом, технологами, строителями. Для оты-

скания местоположения подстанций 5УР и 4УР широко применяют карто-

грамму нагрузок.

Картограмма представляет собой размещенные на генеральном плане кру-

гов, площади которых в принятом масштабе равны расчетным нагрузкам!

цехов. Аналогично на плане цеха можно разместить нагрузки отделений, уча-

стков, крупных электроприемников. Каждому цеху, отдельному зданию, со-

оружению соответствует окружность, центр которой совмещают с центром на-

грузок цеха, т. е. с символической точкой потребления ими электроэнергии.

Поэтому расположение главной понизительной или распределительной под-

станции вблизи питаемых ими нагрузок позволяет приблизить высокое напря-

жение к центру потребления электроэнергии и сократить протяженность как

сетей высокого напряжения предприятия, так и цеховых электрических сетей.

|

Картограмма электрических нагрузок дает возможность проектировщику

наглядно представить распределение нагрузок по территории промышленно-

го предприятия. Она состоит из окружностей, причем площадь круга пг1, ог-

раниченная каждой из этих окружностей, с учетом принятого масштаба т

равна расчетной нагрузке Рр(/) соответствующего цеха, что определяет радиус

окружности:грузки до и выше 1 кВ. Все это дает представление о структуре

Каждый круг может быть разделен на секторы, соответствующие силовой

нагрузке, нагрузке на технологические процессы (электроплавка, сварка, нагрев и др) и осветительной нагрузке. Иногда на картограмме разделяют на нагрузки до и выше 1 кВ. Все это дает представление о структуре нагрузок. Цеха, которые должны быть построены во вторую очередь, или нагрузки цехов,

связанных с расширением производства, графически изображают различно

(цветом, пунктиром).

Аналогичен подход к построению картограмм реактивных нагрузок и по-

строению их центра. Реактивные нагрузки могут питаться от конденсаторных

установок, которые располагаются в местах потребления реактивной мощно-

сти, а также от синхронных компенсаторов и синхронных электродвигателей.

В связи с этим для отыскания оптимальных условий и мест установки источ-

ников реактивной мощности нужно находить отдельно центры потребления

реактивной мощности предприятия.

Вопросы для самопроверки

1. Укажите применяемые напряжения и обоснуйте их выбор с учетом особенностей присоединений, обусловленных величиной предприятия и условиями энергосистем.

2. Изобразите узлы присоединения предприятия к РУ подстанции энергосистемы.

3. Поясните основные понятия надежности, относящиеся к электроснабжению.

4. Оцените величину ущерба от низкого уровня надежности.

5.Поясните физический смысл теоретического центра электрических нагрузок и определите местоположение источника питания для нескольких нагрузок.

ЛЕКЦИЯ 7

ТОКОПРОВОДЫ

В зависимости от вида проводников токопроводы подразделяются на гибкие (при использовании проводов) и жесткие (при использовании жестких шин).

Жесткий токопровод до 1 кВ заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями, называется шинопроводом. В зависимости от назначения шинопроводы подразделяются на: магистральные, предназначенные в основном для присоединения к ним распределительных шинопроводов и силовых распределительных пунктов, щитов и отдельных мощных приемников; распределительные, предназначенные в основном для присоединения к ним электроприемников; троллейные, предназначенные для питания передвижных электроприемников; осветительные, предназначенные для питания светильников и электроприемников небольшой мощности.

Токопроводы характеризуются степенью защиты от попаданий твердых тел и от проникновения воды. Нормируются семь степеней защиты от попадания твердых тел и девять – от проникновения воды.

Характеристика защиты от попадания твердых посторонних тел: 0 – защита оборудования от попадания твердых посторонних тел отсутствует; 1 – от крупных тел диаметром не менее 52,5 мм; 2 – от тел среднего размера диаметром не менее 12,5 мм; 3 – от мелких тел не менее 2,5 мм; 4 – от мелких тел диаметром не менее 1 мм; 5 - защита оборудования от вредных отложений пыли; 6 – защита оборудования от попадания пыли.

Характеристики защиты от проникновения воды: 0 - защита отсутствует; 1 – защита от капель сконденсировавшейся воды; капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на оборудование, помещенное в оболочку; 2 – от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную к вертикали под углом не более 15°; 3 – защита от дождя; дождь, попадающий на оболочку, наклоненную под углом не более 60° к вертикали, не должен оказывать вредного влияния на оборудование, помещенное в оболочку; 4 – защита от брызг любого направления; 5 – защита от водяных струй; 6 – защита от воздействий, характерных для палубы корабля, включая палубное водонепроницаемое оборудование; 7 – защита от погружения в воду; вода не должна проникать в оболочку при давлении и в течение времени, указанных в стандартах или технических условиях на отдельные виды электрооборудования; 8 – защита при неограниченно длительном погружении в воду при давлении, указанном в стандарте или технических условиях на отдельные виды электрооборудования; вода не должна проникать внутрь оболочки.

В сетях 6–10 кВ промышленных предприятий экономически целесообразно применять гибкие или жесткие токопроводы при передаваемой мощности 15–40 MB × А на напряжении 6 кВ и 20-70 MB × А на 10 кВ.

Преимущества токопроводов по сравнению с кабельными линиями:

1) большая надежность, в основном из-за отсутствия кабельных муфт;

2) меньшие стоимость и трудоемкость изготовления;

3) лучшие условия эксплуатации за счет возможности визуального осмотра;

4) большая перегрузочная способность за счет лучших условий охлаждения.

Недостатки токопроводов:

1) большее индуктивное сопротивление, что приводит к дополнительным потерям напряжения; сопротивления фаз различны, что приводит к несимметрии напряжения фаз протяженных токопроводов при токах 2,5 кА и более;

2) дополнительные потери электроэнергии в шинодержателях, арматуре и конструкциях при токах 1 кА и более от воздействия магнитного поля;

3) укрупнение единичной мощности токопровода по сравнению с несколькими кабелями КЛ. Для увеличения надежности токопроводы применяются, как правило, состоящими из двух линий с секционированием и автоматическим включением резерва.

Из-за значительного реактивного сопротивления шинопроводов при токах 2,5 кА и более предусматриваются меры по снижению и выравниванию индуктивного сопротивления (располагают полосы в пролетах по сторонам квадрата, применяют спаренные фазы, профильные шины, круглые и квадратные полые трубы, внутрифазные транспозиции для протяженных гибких токопроводов).

В отключенной линии двухцепного токопровода за счет влияния неуравновешенного электрического и магнитного полей оставшегося под напряжением токопровода наводится напряжение. Это напряжение зависит от длины токопровода, расположения фаз на опоре, расстояния между фазами.

Для уменьшения значения наведенного напряжения фазы цепи протяженного токопровода рекомендуется располагать по вершинам равностороннего треугольника.

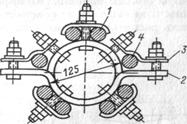

Каждая фаза гибкого токопровода выполняется из нескольких алюминиевых или сталеалюминевых проводов, располагаемых по окружности с помощью крепежных деталей, которые осуществляют их крепление к изоляторам и противодействие схлестыванию при КЗ. Механическую нагрузку обычно несут два сталеалюминевых провода, токовую – остальные.

Рис. 6.5. Варианты конструкции фазы гибкого токопровода: 1 - провод; 2 - стальные скобы; 3 - скобы из алюминиевого сплава; 4 - несущий провод |

Рис. 6.5. Варианты конструкции фазы гибкого токопровода: 1 - провод; 2 - стальные скобы; 3 - скобы из алюминиевого сплава; 4 - несущий провод |

Во избежание схлестывания проводов при КЗ между проводами гибких и жестких подвесных токопроводов предусматриваются одна-две междуфазные распорки в пролете.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |