При проведении КПОС значимых различий между группами выявлено не было за исключением ДЛАср, которое оказалось достоверно ниже у больных СЗСТ с сравнении с больными ИЛГ (48,3±10,8 мм рт ст при СЗСТ; 62,9±18,9 мм рт ст при ИЛГ, р = 0,04). Показатели СДЛА, ДПП, ДПЖ, ЛСС у больных с СЗСТ были несколько ниже, чем в других группах больных, СВ и СИ - выше.

ФВ ЛЖ у обследованных нами больных находилась в пределах нормальных значений. Действительно, по данным литературы у больных с ЛГ при отсутствии заболеваний левых камер сердца систолическая функция ЛЖ не нарушена [Stefanidis A., Koutroulis G., 2004; Shapiro B., Rick A., 2006]. Вместе с тем, максимальная скорость изгнания крови из ЛЖ (PER ЛЖ) была выше нормальных значений во всех группах и оказалась обратно зависима от значений КДО и КСО ЛЖ (r = - 0,46; р < 0,0001; r = - 0,54; р < 0,0001 соответственно). Вероятнее всего это является компенсаторным механизмом поддержания СВ.

Из литературных источников известно, что у больных с прекапиллярными формами ЛГ, помимо повышения ДЛА, гипертрофии и дилатации ПЖ из-за перегрузки его объемом и давлением, имеются нарушение систолической функции ПЖ и диастолической функции ЛЖ из-за нарушения его геометрии вследствие парадоксального движения МЖП [, , 2004; Stefanidis A., Koutroulis G., 2004]. В проведенном нами исследовании было выявлено нарушение систолической функции ПЖ в виде снижения ФВ ПЖ. В большей степени эти нарушения отмечались у пациентов с ТЭЛА (35,7±9,4%), имеющих наибольшие размеры ПЖ.

При оценке соотношения ударных объемов ЛЖ/ПЖ расчетный показатель оказался меньше 0,9 во всех группах (0,89±0,34 при ВПС; 0,87±0,47 при ТЭЛА; 0,88±0,35 при СЗСТ; 0,89±0,35 при ИЛГ), что говорит о превышении УО ПЖ над левым. У здоровых субъектов весь объем крови во время систолы желудочков поступает в магистральные сосуды (аорта, легочная артерия). При этом считается, что УО правого и левого желудочков равны. [, , 1994г]. У большинства больных с ЛГ имеется недостаточность трикуспидального клапана как правило II-III степени, обусловленная растяжением кольца клапана из-за дилатации ПЖ. Во время систолы у таких больных кровь поступает в ЛА и частично обратно в ПП, что приводит к увеличению УО ПЖ за счет регургитирующей фракции.

В литературе представлены несколько статей, оценивающих соотношение ударных объемов желудочков сердца радиоизотопными методами [Mark H. Beers, MD and al., 2006г; Gobert P, Krémer R and al., 1987г]. Было показано, что значения > 1,6 ассоциированы с объемной перегрузкой ЛЖ, а показатели < 0,9 – с объемной перегрузкой ПЖ [Gobert P, Krémer R, 1987г]. Таким образом, полученные в настоящем исследовании результаты свидетельствуют о наличии у больных с ЛГ различной этиологии объемной перегрузки ПЖ.

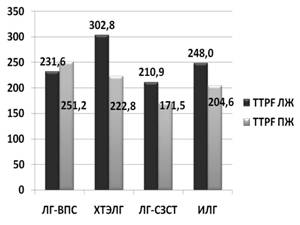

Проведенный анализ параметров диастолической функции ЛЖ у больных с ЛГ различной этиологии выявил увеличение времени максимального наполнения желудочка. Скоростные показатели диастолы были не нарушены. Наибольшее увеличение TTPF ЛЖ было отмечено у больных ХТЭЛГ, наименьшее при СЗСТ (таб. 5).

Таблица 5. Показатели диастолической функции ЛЖ.

| ВПС | ТЭЛА | СЗСТ | ИЛГ |

PFR ЛЖ, кдо/сек | 3,07±1,66 | 2,74±1,09 | 2,85±1,12 | 2,54±1,03 |

MFR/3 ЛЖ, кдо/сек | 1,67±0,97 | 1,55±0,60 | 1,58±0,68 | 1,68±0,68 |

TTPF ЛЖ, мс | 231,6±155,6 | 302,8±160,0 | 210,9±114,5 | 248,0±125,3 |

Полученные данные соответствуют результатам, показанным ранее [2010] методом Доплер-ЭхоКГ у больных с ЛГ различной этиологии. Если не брать во внимание не включенных в наше исследование больных с ХОБЛ, наиболее выраженная ДД ЛЖ в той работе также была показана у пациентов с ХТЭЛГ и СЗСТ.

Наличие ДД ПЖ наряду со снижением глобальной сократимости ПЖ у больных ЛГ было показано в немногочисленных работах при применении Доплер-ЭхоКГ [ , 1995; Louie E. K., Rich S. 1992; 2010]. Работ, посвященные изучению диастолы ПЖ методом РНТВГ в литературе найти не удалось.

Нами была выявлена ДД ПЖ у всех обследованных больных с ЛГ (таб. 6).

Таблица 6. Показатели диастолической функции ПЖ.

| ВПС | ТЭЛА | СЗСТ | ИЛГ |

PFR ПЖ | 1,89±1,12 | 1,42±0,76* | 2,28±0,98 | 2,03±0,93 |

MFR/3 ПЖ | 0,99 (0,54-1,45) | 0,61 (0,30-1,00)** | 1,19 (0,98-1,52) | 0,99 (0,72-1,28) |

TTPF ПЖ | 251,2±158,4 | 222,8±88,8 | 171,5±108,3 | 204,6±155,2 |

Примечание: *р=0,049, **р=0,012

Наихудшие показатели максимальной скорости наполнения ПЖ, средней скорости наполнения ПЖ за первую треть диастолы и времени максимального наполнения ПЖ были выявлены у больных с ТЭЛА. У больных с СЗСТ напротив, эти показатели были нарушены минимально. В упомянутой выше научной работе, посвященной изучению функциональной способности сердца у больных ЛГ методом Доплер-ЭхоКГ, показано, что диастолическая функция ПЖ в большей степени была нарушена у больных ТЭЛА и ИЛГ в сравнении с пациентами с СЗСТ. В нашей работе ДД ПЖ у больных ИЛГ была выражена менее значительно.

При сравнении времени максимального наполнения желудочков обращает на себя внимание, что у больных с ТЭЛА, СЗСТ и ИЛГ время диастолы ЛЖ, хотя и не достоверно, больше, чем ПЖ, а у больных ВСП наоборот (рис. 1).

Очевидно это, также как и оценка полярных карт сократимости сердца, характеризует наличие диссинхронии в сокращении обоих желудочков. Из-за изменения геометрии левому желудочку необходимо больше времени для его наполнения. У больных ВПС время диастолы ПЖ превышает время диастолы ЛЖ, по-видимому, из-за наличия функционирующего шунта, однако доказательств этого в литературе найти не удалось.

Рисунок 1. Время максимального наполнения желудочков сердца у больных с ЛГ различной этиологии.

Изучение состояния легочной перфузии у больных ЛГ различной этиологии. Несмотря на то, что сцинтиграфические методы визуализации легких внедрены в клиническую практику довольно давно, количественная оценка нарушения перфузии на фоне повышенного давления в ЛА у больных с ИЛГ, ВПС и СЗСТ в литературе представлена скудно. Исключение составляют лишь пациенты, перенесшие ТЭЛА, так как ПСЦЛ для них является одним из основных методов диагностики заболевания [Lisbona R, Kreisman H, 1985г].

Результаты проведенной перфузионной сцинтиграфии легких у обследованных нами больных представлены в таблице 7.

В норме левое легкое примерно на 10% меньше правого из-за сердца, расположенного преимущественно в левой половине грудной клетки. При анализе сцинтиграмм легких обследованных нами больных с ЛГ было выявлено перераспределение РФП в пользу правого легкого у пациентов с ВПС на 21,2% (< 0,05) и ИЛГ на 19,6% (> 0,05) в сравнении с левым, что остается до конца не ясным. Возможно, это связано с недиагностированным врожденным стенозом ЛЛА у больных с уже визуализированными другими дефектами [Fathala A., 2010] или бóльшим диаметром ПЛА в сравнении с ЛЛА. Однако при проведении корреляционного анализа не было установлено достоверной связи между диаметрами правой/левой ветвей ЛА по данным МСКТ легких, а также шириной правого корня по данным рентгенографии легких с перераспределением легочного кровотока. Обращает на себя внимание наличие обратной связи между аккумуляцией РФП в левое легкое с КТИ (r= - 0.51, p=0.004), а также с КДО ПЖ (r= - 0,49, р =0,003) и КСО ПЖ (r= - 0,41, р =0,02). Возможно, увеличение правых отделов приводит к ротационным сдвигам и большему смещению сердца влево, нежели вправо, и, соответственно, к уменьшению перфузии левого легкого в целом за счет снижения его объема. В таком случае увеличение перфузии правого легкого является относительным на фоне снижения в левом. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения, так как подобный характер перераспределения был выявлен не при всех формах ЛГ.

Таблица 7. Данные перфузионной сцинтиграфии легких у больных с различными формами ЛГ.

ВПС | ТЭЛА | СЗСТ | ИЛГ | ||

Средняя интенсивность счета | ПЛ | 5 ±47403,9 | 6 ±56360,9 | 0 ±57618,1 | 1 ±35241,8 |

ЛЛ | 3 ±35745,01,2 | 4 ±49100,1 | 9 ±29819,9 | 1 ±36499,7 | |

Интенсивность счета, % | ПЛ | 55,8±5,0 | 51,8±12,1 | 52,8±7,5 | 55,4±6,5 |

ЛЛ | 43,8±5,0 | 47,6±12,0 | 45,9±7,1 | 44,1±6,7 | |

ВЗВ, % | ПЛ | 22,8±4,4 | 22,4±6,8 | 18,3±4,03,4(↓) | 19,7±2,6(↓) |

ЛЛ | 25,7±4,9 (↑) | 30,2±10,15,6(↑) | 23,5±5,3 | 23,7±3,2 (↑) | |

СЗВ, % | ПЛ | 42,9±4,7 | 44,7±5,5 | 46,2±7,1 | 42,4±3,2 |

ЛЛ | 38,3±3,7 | 41,3±4,6 | 42,6±3,77 | 40,2±3,2 | |

НЗВ, % | ПЛ | 32,9±5,7(↓) | 31,3±7,0(↓) | 33,4±8,5(↓) | 36,2±5,0(↓) |

ЛЛ | 34,8±6,6(↓) | 26,8±8,48,9(↓) | 32,4±6,7(↓) | 34,7±5,0(↓) | |

U/L-Q, % | ПЛ | 0,67 (0,56-0,88) | 0,74 (0,56-0,89) | 0,54 (0,40-0,69) | 0,52 (0,46-0,64)10 |

ЛЛ | 0,69 (0,55-0,86) | 1,02 (0,71-1,33) | 0,73 (0,54-0,96) | 0,69 (0,60-0,77) |

Примечание: 1 р ТЭЛА-ВПС = 0,02; 2 р ВПС-СЗСТ =0,05; 3 р ВПС-СЗСТ = 0,04; 4 р ТЭЛА-СЗСТ = 0,04; 5 р ТЭЛА-СЗСТ = 0,01; 6 р ТЭЛА-ИЛГ = 0,004; 7 р ВПС-СЗСТ = 0,01; 8 р ВПС-ТЭЛА = 0,006; 9 р ИЛГ-ТЭЛА = 0,0009; 10 р ТЭЛА-ИЛГ < 0,05 (по критерию Kruskal-Wallis).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |