Глава II. ПОСТУРАЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА КРОВОТОК В ПЕЧЕНИ

Диссертации "ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИСЕРДЕЧНОГО И ВНУТРИОРГАННОГО КРОВОТОКА ПРИ ИЗБРАННЫХ ПОЗАХ ЧЕЛОВЕКА (ПО ДАННЫМ ДОППЛЕРЭХОГРАФИИ) "

2.1.КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Постуральные реакции печеночного кровотока в ответ на стандартные изменения положения тела изучены в значительно меньшей степени, чем постуральные реакции системного кровотока.

Некоторое уменьшение кровотока в сосудах печени было зафиксировано при пассивном ортостатическом воздействии, что, по-видимому, связано с констрикцией печеночных и портальных сосудов, вызванной компенсаторным увеличением тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы (Culbertson J. W. et al. 1951). В других исследованиях чревного кровотока существенное уменьшение кровотока в печени при ортостатическом воздействии было обнаружено лишь у лиц со значительным снижением сердечного выброса (Parr F. 1957). По мнению (1982) изменения давления расширения в области печени при переходе к ортостазу весьма малы, так как нулевое значение гидростатического давления в сосудах брюшной полости практически совпадает с уровнем "гидравлической индифферентной точки", находящейся примерно на уровне печени.

Однако последующие исследования подтвердили значительное снижение печеночного кровотока при ортостатических воздействиях. Уменьшение диаметра воротной вены и, соответственно, снижение портального кровотока наблюдалось при переходе из положения лежа в положение сидя ("частичный ортостаз") и немедленно после дозированной физической нагрузки, как у здоровых испытуемых, так и у пациентов с различными заболеваниями печени (Ohnishi K. et al. 1985). Это подтверждается данными о влиянии физических упражнений на портальный кровоток. Было показано, что уменьшение кровотока по портальной вене связано с уровнем активации симпатоадреналовой системы (Iwao T. et al. 1995).

При изучении возможного влияния антиортостатического положения тела на кровоснабжение печени использовались самые различные методы измерения и оценки печеночного кровотока. Сравнение результатов измерений печеночного кровотока методом клиренса ингаляции 133Xe в положении лежа на спине и в наклонных положениях головой вниз не обнаружило каких-либо существенных изменений величин печеночного кровотока. При том, что реакции у отдельных пациентов были весьма различными, среднее значение кровотока оставалось неизменным в обоих положениях. Сохранение постоянства печеночного кровотока наблюдалось как у здоровых испытуемых, так и у больных с хроническим гепатитом, и у пациентов с циррозом печени (Buchali K. et al. 1980). Аналогичные наблюдения были проведены на пациентах с компенсированным циррозом печени. Было показано, что изменение позы не оказывает существенного влияния на расчетный печеночный кровоток у пациентов с компенсированным циррозом (Okumura H. et al. 1990). Метод разведения трикабоцианового красителя (индоциановый зеленый) широко используется для расчетной оценки внутрипеченочного кровотока и, соответственно, функциональной активности печени (Daneshmend T. K. et al. 1981, Nambu M., Iijima T. 1990).

В рамках изучения влияния антиортостатической гипокинезии (моделированной невесомости) на организм человека печеночный кровоток косвенно оценивался с помощью клиренса трикабоцианового красителя у 10 испытуемых при нормальных амбулаторных условиях и после длительной антиортостатической гипокинезии. Было установлено, что после 24 часов постельного режима в положении головой вниз (-6 градусов) печеночный кровоток не изменялся значительно от соответствующего контрольного значения (Putcha L. et al. 1988). Впрочем, у пациентов, подвергнутых нормотензивной и гипотензивной анестезии изофлураном, в наклонном положении наблюдалось снижение печеночного кровотока, что говорит о возможном участии центральных сосудодвигательных реакций в поддержании постоянства печеночного кровотока при пассивных антиортостатических воздействиях (Aono J. et al. 1993) Объемная скорость кровотока в воротной вене была измерена и с помощью дуплексной ультразвуковой системы в трех различных положениях: при вставании, лежа на спине и при наклоне головой вниз. Это исследование подтвердило предыдущие наблюдения. При вставании объемный кровоток по воротной вене уменьшился в среднем на 22%. В то же время наклон головой вниз на 20 градусов от горизонтального положения не изменял существенно средние значения портального кровотока по сравнению с положением лежа на спине (Brown H. S. et al. 1989).

Таким образом, напрашивается вывод, что при антиортостатических воздействиях исследователи не обнаружили каких-либо существенных изменений кровоснабжения печени в ходе стандартных изменений положений тела головой вниз. Причем сходные данные были получены с использованием различных методов измерения внутриорганного кровотока, основанных на самых разных физических принципах. В противоположность этому выводу укажем на наблюдение двукратного увеличения диаметра портальной вены при переходе из положения лежа на спине в положение лежа на левом боку (Rahim N., Adam E. J. 1985). Эти данные говорят о том, что постуральные реакции печеночного кровотока при "нестандартных" положениях тела изучены еще весьма недостаточно. Последнее обстоятельство побудило нас к исследованию специфической позы тела, известной в хатха-йоге как халасана, или поза "плуга" (рис. 3), которая, по нашему предположению, оказывает наибольшее воздействие на гемодинамические характеристики внутрипеченочного кровотока ( с сотр. 1998).

2.2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ

Материалы работы основаны на обследовании 33 человек (из них 24 женщины) средний возраст которых 35,8 года лет), обученных выполнению халасаны (позы "плуга") (рис.3). Обследованные лица имели различный стаж занятий йогой.

Работа проведена в два этапа: в первой группе исследовался артериальный приток крови в печень, а во второй – венозный приток и отток крови. Для изучения кровотока в печени был использован метод ультразвуковой допплерэхографии, воспроизводимость которого для измерения печеночного кровотока была подтверждена в ряде контрольных исследований (de Vries P. J. et al. 1991, Basilico R. et al. 1994). Мы применяли эхо-камеры НITACHI EUB - 525 (Япония) и KONTRON “Sigma - 44” (Франция) и датчики для абдоминальных исследований с частотой сканирования 3,5 МГц. Неинвазивно методом пульсирующе-волновой допплерографии определяли кровоток в правой печеночной вене, правой ветви собственной печеночной артерии и правой ветви воротной вены печени. При этом использовался боковой доступ из правого фланга живота, а также через межреберье по правой передней линии. Наибольшую техническую трудность составляла локация артериальной веточки a. hepatica propria. Ее в режиме цветного допплеровского картирования визуализировали рядом с правой ветвью воротной вены печени. Правый доступ был применен как единственно возможный в момент выполнения позы "плуга". Используя одну и ту же глубину размещения контролируемого объема зондирующего луча у каждого исследуемого, добивались регистрации кровотока перед асаной в горизонтальном положении на спине, далее во время выполнения позы и, наконец, сразу после выхода из нее в одном и том же участке обследуемого сосуда. Это условие соблюдалось в целях получения сравнимых параметров кровотока (рис.10).

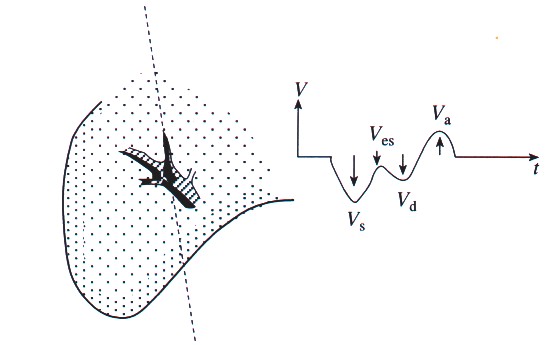

У 11 человек определялся артериальный приток к печени. При этом сравнивались показатели: максимальная (Vmax), средняя (Vmed) скорость кровотока – в см/c; интеграл скорости за один сердечный цикл (flow velocity integral FVI) и за минуту (Flow) – в см; а также индексы, характеризующие мышечную активность артериальной стенки – пульсовой (РI) и резистивный (RI) – в усл. ед. Венозный кровоток в печени изучен у 22 человек, при этом определялся диаметр вен, максимальный портальный кровоток - Vp (см/с), кровоток в печеночных венах – пиковые скорости (в см/с) – систолическая (VS), конечная систолическая (Ves), диастолическая (VD) и предсердно-систолическая (VА). Фиксировалась также частота сердечных сокращений в минуту. Венозный кровоток в печени определялся на задержанном дыхании ( 1991, Abu-Yousef M. M. 1992, Minich L. L. et al. 1996). Статистическая обработка проведена с помощью пакета прикладных программ STATGRAFICS, достоверность измерений оценивалась по t-критерию Стьюдента для связанных выборок.

Рисунок 10. Скоростной профиль кровотока в печеночной вене у здоровых лиц. Пояснения в тексте.

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты измерений артериального кровотока в правой доле печени до, во время и после выполнения позы "плуга" представлены в таблице 3. Средние значения пиковых скоростей печеночного кровотока в исходном состоянии соответствовали данным, полученным ранее (Appleton C. P. et al. 1987, Paulson E. K. et al., 1996, 1997). Из анализа этих материалов следует, что единственным изменившимся в асане параметром кровотока оказался FVI (0,5±0,2 cм до позы; во время – 0,17±0,02 см, p<0,05; после – 0,23±0,03 см, p>0,05). Значительно увеличилась также частота сокращений сердца (с 60,6±3,5 до 78,4±4,8 уд/мин, p<0,01). При этом минутный интеграл кровотока (Flow = FVI · ЧСС) оказался неизменным (15,0±1,3 и 13,1±1,4 см, p<0,05). PI и RI, Vmax и Vmed не отличались от исходных показателей. Ни один из измеренных параметров не отличался от исходного уровня после выхода исследуемых из позы "плуга".

Показатели венозного притока и оттока крови в правой доле печени отражены в таблице 4. Во время асаны диаметр правой ветви воротной вены печени (с 7,7±0,4 мм и 7,3±0,4 см, p>0,05) и регистрировавшийся в ней кровоток не менялись (Vp в исходном состоянии составляла 25,0±1,4 см/с, во время позы "плуга" – 26,5±1,8 см/с, p>0,05). Ветвь правой печеночной вены также не меняла своего диаметра (6,8±0,4 и 5,8±0,5 мм, p>0,05). Кровоток в фазе систолы правого желудочка был также стабилен (исходно - 32,7±2,3 см/с, во время асаны – 27,4±2,6 см/с, p>0,05).

Таблица 3. Динамика параметров артериального притока к печени при выполнении халасаны (позы «плуга»). n=11.

Параметры, | Исходно X±m | Халасана | После позы | |||

X±m | p | X±m | P | |||

Vmax | см/с | 0,41±0,04 | 0,39±0,05 | нд | 0,38±0,04 | нд |

Vmed | см/с | 0,25±0,02 | 0,21±0,02 | нд | 0,23±0,03 | нд |

FVI | см | 0,25±0,02 | 0,17±0,02 | * | 0,23±0,03 | нд |

Flow | см | 15,0±1,30 | 13,10±1,4 | нд | 13,60±1,6 | нд |

PI | усл. ед. | 1,12±0,05 | 1,33±0,17 | нд | 1,26±0,16 | нд |

RI | усл. ед. | 0,68±0,02 | 0,70±0,03 | нд | 0,70±0,03 | нд |

ЧСС | уд/мин | 60,6±3,5 | 78,4±4,8 | ** | 60,6±4,0 | нд |

Примечания: Vmax - максимальная скорость кровотока; Vmed - средняя скорость кровотока; FVI - интеграл скорости кровотока за один сердечный цикл; Flow - интеграл скорости кровотока за 1 минуту; PI - пульсовой индекс; RI - резистивный индекс; ЧСС - частота сердечных сокращений. Достоверность различий: * - p<0,05; ** - p<0,01; нд – отсутствие достоверных различий.

Таблица 4. Динамика параметров венозного кровотока в печени при выполнении халасаны (позы «плуга») n=21 (общая группа).

Параметры, |

| Халасана | После позы | |||

X±m | p | X±m | p | |||

Dpv | мм | 7,7±0,4 | 7,3±0,4 | нд | 7,5±0,3 | нд |

Vp | см/с | 25,0±1,4 | 26,5±1,8 | нд | 23,0±1,6 | нд |

Dhv | мм | 7,0±0,4 | 5,8±0,4 | нд | 6,9±0,3 | нд |

Vs | см/с | -32,7±2,3 | -27,4±2,6 | нд | -32,1±2,2 | нд |

Ves | см/с | -6,6±2,3 | -4,3±3,0 | нд | ||

Vd | см/с | -17,5±1,6 | -16,6±1,8 | нд | ||

VA | см/с | 12,0±1,1 | -1,6±4,2 | ** | 15,0±1,5 | нд |

ЧСС | уд/мин | 69,7±3,2 | 90,2±4,7 | *** | 74,2±2,9 | нд |

Примечания: Dpv - диаметр ветви воротной вены; Dhv - диаметр ветви печеночной вены; Vp - максимальный портальный кровоток; Vs - пиковая скорость кровотока в печеночной вене во время систолы; Ves - пиковая скорость кровотока в печеночной вене в конце систолы; Vd - пиковая скорость кровотока в печеночной вене во время диастолы; VA - пиковая скорость кровотока в печеночной вене во время систолы предсердия; ЧСС – частота сердечных сокращений. Отсутствие данных Ves и Vd во время халасаны в таблице объясняется резким изменением характера кровотока в этот момент у большинства испытуемых Достоверность различий: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001; нд – отсутствие достоверных различий.

Поскольку у подавляющего большинства испытуемых венозный отток от печени резко менялся качественно, зарегистрировать кровоток в конце систолы правого желудочка и в начале его диастолы во время асаны было невозможно. Зато кровоток в момент правопредсердной систолы значительно видоизменился. Так, если до начала упражнения у 21 исследуемого VА была положительной (12,0±1,1см/с), что означало частичный возврат крови в печень, то во время упражнения средняя величина линейного кровотока в этой фазе оказалась отрицательной (-1,6±4,2 см/с, p<0,01).

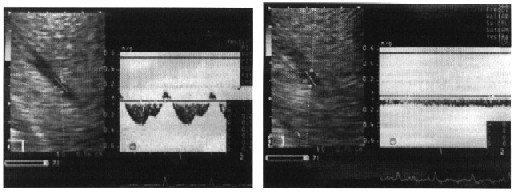

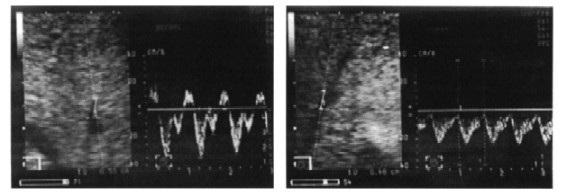

Следует заметить, что в зависимости от направления кровотока VА испытуемые разделились на 3 группы. В первой группе у 9 из 21 человека (суммарные данные в таблице 4) венозный отток стал монофазным, с исчезновением пульсирующего фазного характера его колебаний (рис. 11). Во второй группе (8 человек) сохранялся пульсирующий характер оттока, однако пропала фаза реверса в печень во время сокращения правого предсердия (рис. 12). В третьей группе (4 человека) кровоток в халасане оставался обычным, трехфазным. Отдельный обсчет результатов обследования в подгруппах с монофазным (М) и пульсирующим (П) печеночным оттоком крови во время позы "плуга" (см. таблицу 5) показал, что в исходном состоянии лиц с монофазным оттоком в момент упражнения отличали от других 8 испытуемых более низкая скорость притока по воротной вене Vp (21,0±2,0 и 27,7±1,3 см/с, p<0,05). Во время упражнения Vs при пульсирующем характере оттока была также выше, чем при монофазном оттоке (-31,4±4,1 и -19,5±2,9 см/с, p<0,05); при этом эти величины не изменились относительно их исходного уровня. Несмотря на то, что у ряда лиц с пульсирующим оттоком кровоток VА отсутствовал (отмечается прерывистый отток), в обеих подгруппах у большинства исследуемых поток крови поменял свое направление (p<0,01 - 0,001), но величина его в подгруппах существенно не изменилась (VА: П - -11,9±4,2 см/с, М - -9,6±1,0 см/с, p<0,05). Характерно, что различий по степени развившейся во время упражнения тахикардии мы также не обнаружили (ЧСС: М - 93,9±7,4 уд/мин, П - 95,2±8,3 уд/мин, p<0,05; между группами p>0,05). Изменений остальных показателей во время халасаны мы не наблюдали.

Рисунок 11. Развитие непульсирующего монофазного печеночного венозного оттока во время халасаны:

слева - исходное состояние, справа - во время выполнения упражнения

После завершения упражнения приток крови по воротной вене снизился у лиц с пульсирующим венозным оттоком до 21,2±1,4 см/с (p<0,05), в другой подгруппе он оставался неизменным (24,6±3,2 см/с). Отток крови в фазе систолы правого желудочка оказался ниже в подгруппе "М" (-26,1±2,3 см/с относительно –35,5±3,8 см/с, p<0,05). А в фазе систолы правого предсердия приток крови по печеночной вене оказался выше в подгруппе П (18,5±2,2 см/с относительно 10,4±1,4, p<0,01), причем его среднее значение было большим и по сравнению с его исходным уровнем (12,8±1,5 p<0,05).

Рисунок 12. Развитие пульсирующего двухфазного печеночного венозного оттока во время халасаны:

слева - исходное состояние, справа - во время выполнения упражнения.

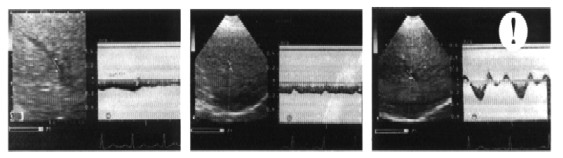

У одной испытуемой кровоток в печеночной вене в исходном состоянии был патологически монофазным (Bolondi L. et al. 1991, 1991). Во время выполнения асаны этот тип кровотока сохранялся, а после упражнения приобрел характер обычного трехфазного кровотока с хорошо выраженной фазой возврата крови в печень во время правопредсердной систолы (рис. 13). Эта пациентка не вошла в число лиц, показатели кровотока у которых cведены в сводную таблицу 5.

Рисунок 13. Восстановление нормального трехфазного венозного оттока от печени у пациентки с исходным патологическим монофазным венозным печеночным кровотоком: слева - исходное состояние, в центре - во время выполнения халасаны, справа - после упражнения.

Таблица 5. Динамика параметров венозного кровообращения в печени при выполнении халасаны (поза «плуга»), раздельно: в подгруппах с монофазным (М, n=9) и пульсирующим (П, n=8) оттоком.

Параметры, ед. измерения | Под-группа | Исходно | Халасана | После позы | ||||

X±m | p | X±m | p | X±m | p | |||

Dpv | мм | М | 7,5±0,7 | нд | 7,2±0,7 | нд | 7,7±0,5 | нд |

П | 7,4±0,7 | 7,0±0,6 | нд/нд | 6,8±0,5 | нд/нд | |||

Vp | см/c | М | 21,0±2,0 | * | 24,9±3,6 | нд | 24,6±3,2 | нд |

П | 27,7±1,3 | 28,0±2,3 | нд/нд | 21,2±1,4 | **/нд | |||

Dhv | мм | М | 6,1±0,5 | нд | 5,6±0,6 | нд | 6,5±0,4 | нд |

П | 7,5±0,9 | 5,1±0,9 | нд/нд | 6,9±0,4 | нд/нд | |||

Vs | см/c | М | -25,9±2,0 | * | -19,5±2,9 | нд | -26,1±2,3 | нд |

П | -36,5±3,6 | -31,4±4,1 | нд/* | -35,5±3,8 | нд/* | |||

Ves | см/c | М | -11,4±3,3 | нд | - | - | -11,3±3,7 | нд |

П | -4,0±3,3 | - | -/- | -2,8±4,6 | нд/нд | |||

Vd | см/c | М | -18,0±2,7 | нд | - | - | -16,2±2,6 | нд |

П | -18,0±2,5 | - | -/- | -17,8±3,5 | нд/нд | |||

VA | см/c | М | 9,9±1,4 | нд | -9,6±1,0 | ** | 10,4±1,4 | нд |

П | 12,8±1,5 | -11,9±4,2 | ***/нд | 18,5±2,2 | */** | |||

ЧСС | уд/мин | М | 71,7±2,9 | нд | 93,9±7,4 | ** | 74,3±2,9 | нд |

П | 68,8±6,8 | 95,2±8,3 | */нд | 80,8±5,2 | нд/нд |

Примечания: Dpv - диаметр ветви воротной вены; Dhv - диаметр ветви печеночной вены; Vp - максимальный портальный кровоток; Vs - пиковая скорость кровотока в печеночной вене во время систолы; Ves - пиковая скорость кровотока в печеночной вене в конце систолы; Vd - пиковая скорость кровотока в печеночной вене во время диастолы; VA - пиковая скорость кровотока в печеночной вене во время систолы предсердия; ЧСС – частота сердечных сокращений. Отсутствие данных Ves и Vd во время халасаны в таблице объясняется резким изменением характера кровотока в этот момент у большинства испытуемых Достоверность различий: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001; нд – отсутствие достоверных различий. Примечание: В группе «П» достоверность изменений p в числителе – внутри группы – относительно исходного состояния, в знаменателе – в данный период между группами.

2.4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как было установлено ранее, при недостаточности кровообращения, когда падает ударный минутный объем левого желудочка, имеет место снижение как линейной, так и объемной скорости кровотока в общей печеночной артерии (, 1995), что, по-видимому, является следствием увеличения сосудистого сопротивления в печени (Goldsmith S. R. et al. 1983).

В нашем исследовании, проведенном на отобранной группе здоровых людей, за каждым сердечным циклом также наблюдалось достоверное снижение артериального притока по ее правой, наиболее крупной, ветви. Мы можем говорить об этом со значительной достоверностью, так как оценивали кровоток в артериальной ветви небольшого диаметра (около 1,5 мм). В этой ситуации мы исходили из того, что поперечные сечения этих артерий мало варьировали у всех испытуемых и расчет интеграла скорости (FVI) достаточно коррелировал с объемным притоком по сосуду за одно сокращение сердца. Развивавшаяся в рассматриваемом случае тахикардия обеспечивала поддержание минутного артериального притока к печени на исходном уровне. При этом полностью отсутствовали изменения параметров мышечной активности артериальной стенки (PI и RI). То, что артериальный спазм при изучаемом положении тела не наблюдался, свидетельствует, что снижение FVI вызвано исключительно изменениями центральной гемодинамики. Эти изменения компенсировались учащением сердечных сокращений. Приток по воротной вене в общей группе и в подгруппах во время выполнения позы "плуга" не менялся.

С учетом результатов оценки артериального кровотока можно констатировать стабильный характер минутного кровенаполнения печени при выполнении халасаны, что совпадает с данными литературы по кровотоку в печени при антиортостатических воздействиях (Buchali K. et al. 1980, Putcha L. et al. 1988, Brown H. S. et al. 1989). В зависимости от типа печеночного венозного оттока при выполнении упражнения обнаружилось различие по VP. У лиц с развитием монофазного оттока портальный приток был ниже в исходном состоянии, во время и после асаны различия нивелировались. При этом наблюдалось снижение кровотока по воротной вене у испытуемых с пульсирующим печеночным оттоком крови после асаны. Польскими исследователями опубликованы данные о зависимости у здоровых людей между массой тела и портальным кровотоком (Kalina Z. et al. 1989). В нашем случае различий, коррелирующих с массой тела, между группами не обнаружено. Таким образом, подгруппы наших испытуемых несколько различались по портальному кровотоку.

Отличия в печеночном оттоке крови были еще разительнее. У лиц с пульсирующим оттоком во время халасаны на всех этапах исследования отток крови в период систолы правого желудочка был выше, чем в другой подгруппе. Следует отметить, что обнаруженные нами при исследуемом упражнении изменения кровотока по печеночным венам достаточно хорошо известны в клинике. Плоский монофазный печеночный отток часто обнаруживается при циррозе печени (Bolondi L. et al. 1991, 1991, Ohta M. et al. 1994, Parra Blanco J. A. et al. 1995). А при гепатитах могут наблюдаться все три варианта венозного оттока: неизмененный трехфазный, пульсирующий, без фазы обратного тока крови в систолу предсердия и монофазный непульсирующий, плоский поток (Minich L. L. et al. 1996, Arda K. et al. 1997). В последнее время широко обсуждается прогностическая ценность исследования методом допплерэхографии волновой формы печеночного кровотока для ранней диагностики различных патологических состояний печени (Abu-Yousef M. M. 1991, Coulden R. A. et al. 1992, Kudo M. et al. 1993, Ohta M. et al. 1995, Ueno S. et al. 1996, Farrant P., Meire H. B. 1997, Gorka W. et al. 1997, Hamato N. et al. 1997, 1997, Zalasin S. et al. 1998). При этом было отмечено отсутствие четкой корреляции между выраженностью наблюдаемых изменений печеночного оттока крови и степенью поражения паренхимы печени (Colli A. et al. 1994, Parra Blanco J. A. et al. 1995). На изменения венозного оттока от печени влияет развитие, во-первых, прямых внутрипеченочных анастомозов между ветвями воротной и печеночных вен, во-вторых, множественных артерио-портальных шунтов ( с сотр. 1994).

Судить о действии подобных механизмов в нашем случае непросто, так как все это относится к ситуациям, ведущим к портальной гипертензии. Последняя проявляется в расширении воротной вены, ускорении или замедлении по ней кровотока. Мы же не наблюдали изменений диаметра и линейной скорости притока крови по воротной вене в позе "плуга". Другой причиной "сглаживания" кривых скорости кровотока по печеночным венам может быть наличие очаговых стенозов, вызывающих увеличение сопротивления печеночного венозного кровотока при диффузных заболеваниях печени (Lorenz J., Winsberg F. 1996). У наших испытуемых, отобранных среди здоровых людей, мы также не наблюдали эхографических признаков очаговых стенозов печеночных вен. Наоборот, мы обнаруживали, что все лица, у которых наблюдался монофазный печеночный отток крови при выполнении халасаны, имели большой стаж занятий этого рода упражнением, а большинство из них являются инструкторами по йогической практике. В противоположность этому трое из четырех испытуемых, у которых изменений печеночного оттока не было, являются новичками, а один - не смог овладеть данным упражнением технически. По его собственному признанию ощущение "разогрева" в области подреберья, к достижению которого следует стремиться в момент пребывания в халасане, им ни разу не испытывалось. Более того, в момент выполнения упражнения некоторым добровольцам по команде инструктора удавалось усилить чувство сжатия печени, что сопровождалось превращением пульсирующего оттока от печени в монофазный (рис. 10).

Учитывая это обстоятельство и технические особенности халасаны, когда суть упражнения фактически заключается в уменьшении объема брюшной полости и механическом давлении на печень, мы склонны думать, что пульсирующий и монофазный печеночный венозный кровоток переходят друг в друга по мере нарастания внутрипеченочного обжатия собственных печеночных вен органа. Аналогичное уменьшение пульсаций было зафиксировано при выполнении пробы Вальсальвы (Abu-Yousef M. M. 1992). Иными словами, достаточно обжатая печень "гасит" венный пульс, в результате чего и фиксируется "гладкая" эхографическая кривая венозного оттока на выходе из печени. Несомненный клинический интерес представляет и случай, когда исходно измененный монофазный печеночный отток после выполнения халасаны стал обычным трехфазным, с отчетливой фазой реверса потока в печень при систоле правого предсердия. Большинство добровольцев, оценивая свое состояние после выполнения упражнения, сообщали, что каждый раз после выполнения халасаны испытывают чувство комфорта, исходящее по их мнению из области печени. Эти наблюдения позволяют надеяться на возможность применения этого упражнения в лечебных целях. Для этого мы планируем проведение исследований биохимических показателей крови при специфических постуральных изменениях. Интересны сопоставления наблюдавшихся нами изменений с сообщением о динамике печеночного венозного оттока в процессе внутриутробного развития человека (Roobottom C. A. et al. 1995). Исследователи обнаружили увеличение процента формирования плоской волны печеночного венозного кровотока у плода по мере развития беременности. Опираясь на полученные нами результаты, можно полагать, что у всех индивидуумов эффект резкого уменьшения трансмурального давления в печеночных венах возникает сразу после родов. Таким образом, рассматриваемое нами упражнение позволяет, с одной стороны, моделировать условия повышенного обжатия печеночных вен на непродолжительное время исполнения халасаны (обычно, не более минуты), с последующим эффектом резкого прекращения сдавления печеночных вен.